7 Minuten

Dan Houser, Mitgründer und kreativer Leiter von Rockstar Games, hat endlich seine lange erwartete Erklärung geliefert, warum der viel diskutierte Spionage-Shooter Agent eingestellt wurde. In einem offenen Gespräch im Lex Fridman Podcast beschrieb Houser ausführlich die kreativen und strukturellen Probleme, die das Projekt über mehr als ein Jahrzehnt ausgebremst haben. Seine Aussagen geben Einblick in die komplexen Entscheidungen hinter Spielentwicklung, Storytelling und Game-Design bei einem der einflussreichsten Studios der Branche.

Vom Hype 2007 bis zu einem Jahrzehnt des Schweigens

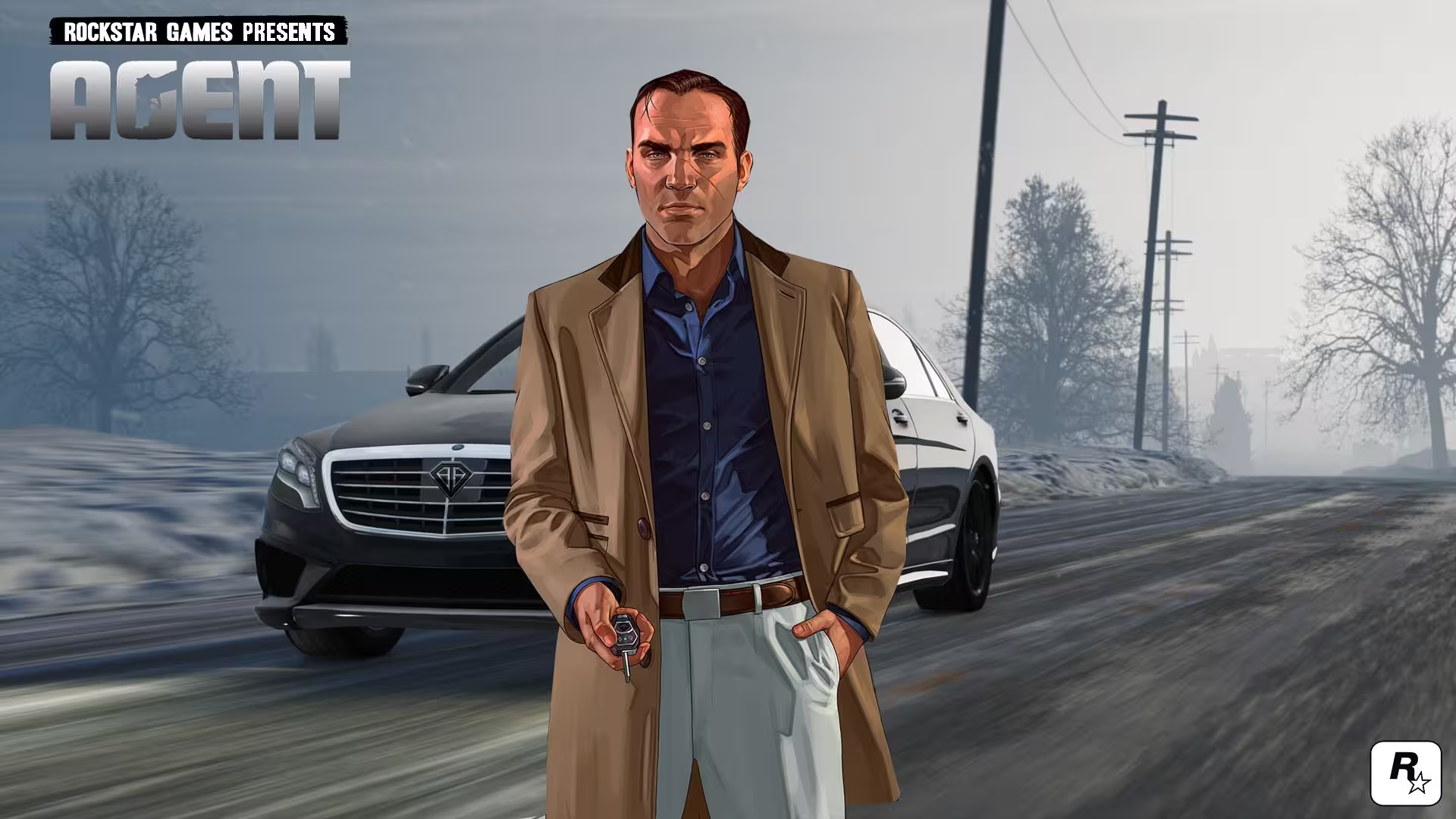

Agent tauchte erstmals 2007 in der öffentlichen Wahrnehmung auf und wurde 2009 offiziell angekündigt als ein während des Kalten Krieges in den 1970er Jahren angesiedelter Spionagethriller, entwickelt von Rockstar. Fans und Branchenbeobachter hofften, dass das Spiel die Reihe der von Rockstar definierten Genre-Titel ergänzen würde, neben Serien wie Grand Theft Auto und Red Dead. Doch trotz hoher Erwartungen blieben jahrelang nahezu alle Informationen aus; Updates, offizielle Screenshots oder umfassende Entwickler-Kommentare gab es kaum. Das Projekt geriet in Vergessenheit, Gerüchteküche und Spekulationen über Umbennungen, interne Umstellungen und mögliche Neuausrichtungen folgten, bis das Spiel schließlich stillschweigend aufgegeben wurde.

Fünf verschiedene Versionen, ein hartnäckiges Problem

Im ausführlichen Interview mit Lex Fridman räumte Houser ein, dass Rockstar an mehreren unterschiedlichen Konzepten für Agent gearbeitet hatte. "Wir haben an verschiedenen Versionen eines Open-World-Spionagespiels gearbeitet, aber keine davon hat sich wirklich zusammengefügt", sagte er. Nach Housers Auskunft durchlief Agent ungefähr fünf unterschiedliche Iterationen — darunter sogar Varianten, die in der Gegenwart spielten — und es waren mehrere interne Teams involviert, die unterschiedliche technische Ansätze, narrative Konzepte und Spielmechaniken prüften. Diese iterative Vorgehensweise ist in der Spieleentwicklung nicht ungewöhnlich, zeigt aber, wie schwierig es sein kann, eine kohärente Vision über lange Entwicklungszyklen hinweg zu bewahren.

Am Ende kam Houser zu dem Schluss, dass die Kernidee sich nicht in ein befriedigendes Spielerlebnis übersetzen ließ. Er reflektierte, dass die Elemente, die Spionagegeschichten im Film so fesselnd machen — enge Spannungskurven, präzise Inszenierungen und kontrollierte Enthüllungen — häufig mit den Freiheiten eines Open-World-Designs kollidieren. "Ich denke nachts noch darüber nach", sagte er, "und mir wurde klar, dass das, was diese Geschichten im Film interessant macht, genau das ist, was in einem Spiel nicht funktioniert — es sei denn, man findet eine neue Art, sie zu erzählen." Diese Erkenntnis traf nicht nur die Narrative, sondern auch technische Entscheidungen: wie KI, Level-Design und Missionsarchitektur zusammenspielen müssen, damit Spannung und Spielerfreiheit nicht in Konflikt geraten.

Das Dilemma Gameplay vs. Erzählung: Warum Spionagegeschichten so schwierig sind

Spionage-Erzählungen basieren oft auf straffen Erzählrhythmen, klaren Zielen und einer sukzessiven Eskalation von Spannung — Strukturen, die unter der Kontrolle eines Regisseurs oder Drehbuchautors besonders gut funktionieren. Open-World-Spiele dagegen fördern Spielerfreiheit, kurviges Erkunden und emergentes Gameplay, also Situationen, die aus der Interaktion von Systemen und Spielern entstehen. Diese grundsätzlich unterschiedlichen Optiken erzeugen ein Design-Impasse für Teams, die sowohl filmische Spannung als auch sandboxartige Freiheit liefern wollen. Bei Agent stellte sich heraus, dass technische und narrative Elemente nicht so einfach zusammengefügt werden konnten, dass sie den Ansprüchen an ein Rockstar-Spiel genügten.

- Erzähltempo versus Spieler-Agency: Spionageplots brauchen oft enge Beats und punktgenaue Enthüllungen; Open Worlds fördern Abweichungen, Nebenaktivitäten und Verzögerungen, die das dramaturgische Timing aufweichen.

- Spezifität von Missionen versus Sandbox-Mechaniken: Skriptbasierte, choreografierte Spionageaktionen — etwa getarnte Informationsbeschaffung, koordinierte Verfolgungen oder präzise Sabotageakten — lassen sich schwer mit Systemen vereinen, die emergente Lösungen bevorzugen. Es entsteht eine Spannung zwischen linear inszenierten Setpieces und offenen, mehreren Lösungswegen bietenden Missionen.

- Atmosphäre und Tonalität: Die glaubhafte Darstellung des Kalten Krieges und des 1970er-Jahre-Ambientes erfordert detaillierte Welt- und Sound-Designs, kostspielige historische Recherchen und eine stringente Bildsprache. Diese Atmosphäre über ein großes, begehbares Territorium zu skalieren, erhöht Aufwand und Komplexität erheblich, insbesondere bei der KI, den Umgebungsdetails und dem Sound-Design, die für Spannung sorgen.

Was das für zukünftige Spionagespiele bedeutet

Housers Offenheit macht ein größeres Industrieproblem sichtbar: Wie adaptiert man kompakte, spannungsgetriebene Genres in weitläufige, interaktive Räume, ohne deren Kern zu verlieren? Die Antwort der Branche tendiert zunehmend zu hybriden Ansätzen — ein Mittelweg zwischen strikt erzählter Linearität und vollständiger Open-World-Freiheit. Manche Entwickler setzen auf modulare Missionen innerhalb einer offenen Welt, andere auf stärker gesteuerte Hub-Strukturen, in denen einzelne Kapitel filmisch und stringent inszeniert sind, während die Verbindungsräume mehr Freiheit bieten. Solche hybriden Architekturen sollen sowohl cineastische Spannung als auch spielerische Freiheit ermöglichen, ohne die Integrität beider Elemente zu opfern.

Ein Beispiel dafür ist der von vielen diskutierte Ansatz bei neueren Spionageprojekten: Anstatt eine komplette Sandbox zu liefern, wählen Studios semi-offene Designs mit kontrollierten Missionskernen und offenen Übergängen. IO Interactive hat mit seinem 007-Ansatz gezeigt, dass geführte Freiheit, also der Spieler in gewissen Grenzen agieren kann, Spannungsmomente besser aufrechterhält als ein vollständiges Sandbox-Modell. Solche Lösungen kombinieren systemisches Gameplay (z. B. emergente Stealth-Mechaniken, dynamische NPC-Reaktionen) mit punktuell inszenierten Setpieces, die dramaturgische Höhepunkte gewährleisten.

Rockstars Entscheidung, Agent nicht weiter voranzutreiben, ist eher als Qualitätsentscheidung zu verstehen denn als Mangel an Ambition. Das Studio wollte kein Produkt veröffentlichen, das seine eigenen kreativen Maßstäbe unterlief. Houser betonte, dass er sich immer noch nicht sicher ist, ob ein wirklich herausragendes Open-World-Spionagespiel überhaupt möglich ist — außer Entwickler finden eine neue Erzähltechnik, die das Beste aus beiden Welten verbindet. Praktische Ansätze könnten darin bestehen, narrativ fokussierte Kernmissionen mit engine-seitigen Tools zur Inszenierung zu versehen, adaptive KI zu entwickeln, die dramaturgische Beats unterstützt, oder erzählerische Algorithmen zu nutzen, die Spielerentscheidungen mit fesselnden Enthüllungen verzahnen.

Aus technischer Sicht sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, wenn man versucht, ein Spionagespiel in großem Maßstab umzusetzen: Die KI muss nicht nur auf klassische Gegner-Logik reagieren, sondern auch subtile soziale Signale und informelle Netzwerkdynamiken simulieren. Audio- und Level-Design müssen so abgestimmt sein, dass Spannung auch bei freier Erkundung entstehen kann — beispielsweise durch adaptive Musik, dynamische Sichtbarkeits-Systeme und Umgebungsfeedback, das Spieler in die gewünschte emotionale Richtung lenkt, ohne die Illusion von Freiheit zu zerstören. Ebenso wichtig sind robustes Missions-Design und Tools für Autoren, damit Skripte und emergente Systeme zusammenarbeiten statt konkurrieren.

Für die Game-Design-Community enthält Housers Eingeständnis eine Lehre: Man darf bei der Umsetzung von filmischen Genres in interaktive Formate nicht blind an traditionellen filmischen Mechaniken festhalten. Stattdessen braucht es neue hybride Erzählmodelle, die narrative Kontrolle und Spielerautonomie intelligent mischen. Das kann bedeuten, dass manche Spionage-Geschichten besser in kürzeren, episodenhaften Formaten oder in stark kontrollierten Hubs funktionieren, während andere Konzepte von offenen Systemen mit reichhaltigen, emergenten Interaktionen profitieren.

Schließlich beeinflusst die Debatte um Agent auch die wirtschaftlichen und organisatorischen Entscheidungen in großen Studios: Ressourcenallokation, Teamstruktur, iterative Prototyping-Phasen und die Bereitschaft, Projekte radikal zu überarbeiten oder einzustellen, sind Teil eines verantwortungsvollen Entwicklungsprozesses. Rockstar wählte hier offenbar die Option, ein unausgegorenes Produkt nicht auf den Markt zu bringen. Für Spieler und Designer gleichermaßen liefert dieses Beispiel wertvolle Einsichten in die Balance zwischen technischer Machbarkeit, narrativer Ambition und dem Anspruch, ein künstlerisch wie spielerisch überzeugendes Ergebnis abzuliefern.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen