16 Minuten

VILNIUS, LITHUANIEN — In den ehrwürdigen Hallen des FTMC (Center for Physical Sciences and Technology) wird das Leben in Semestern, Förderzyklen und peer‑reviewten Publikationen gemessen. Doch außerhalb der Universitätsmauern bewegt sich die globale Ökonomie mit Lichtgeschwindigkeit, angetrieben von einem rücksichtslosen technologischen Wettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und China, dessen Tempo vielerorts unterschätzt wird.

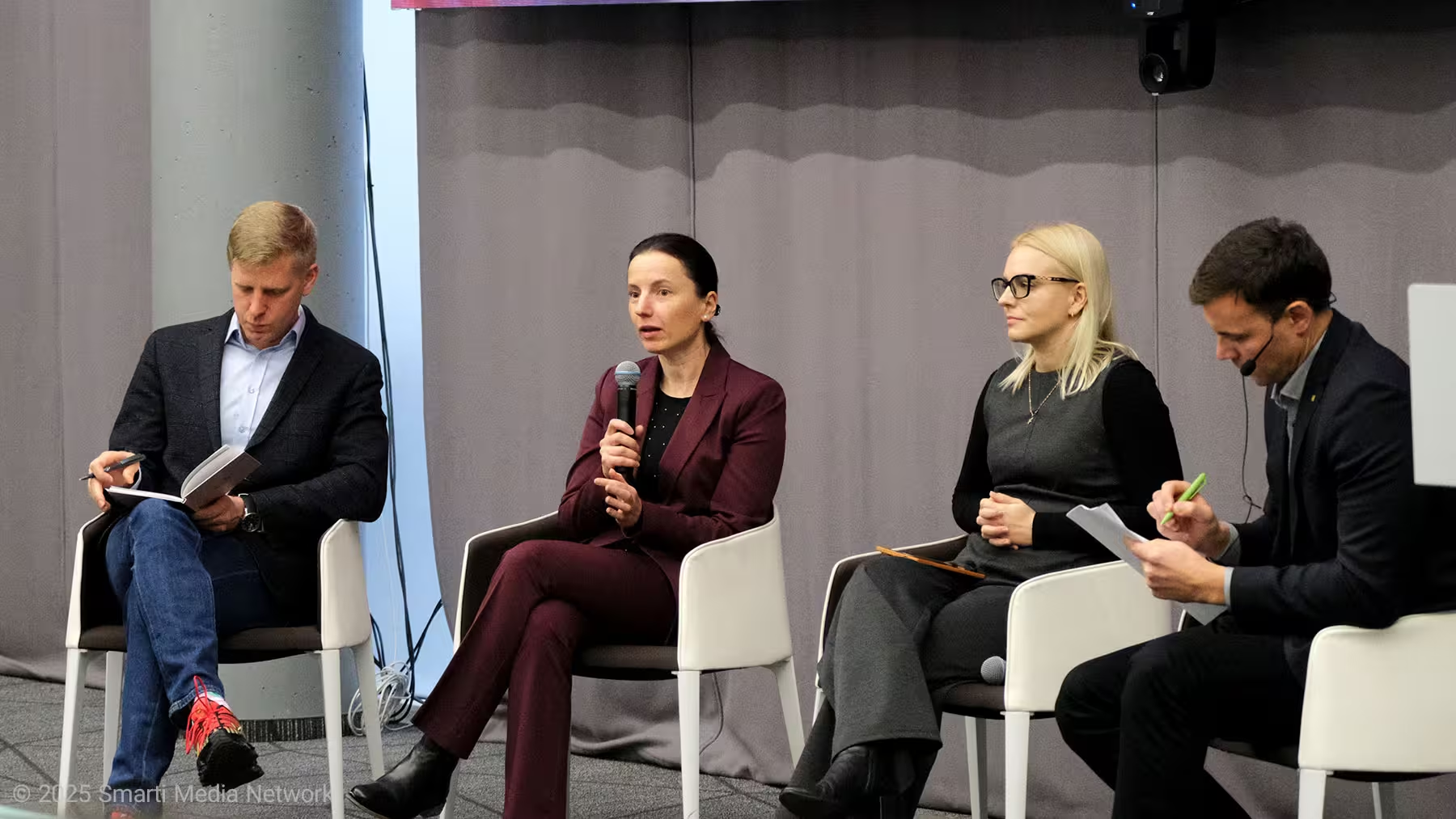

Diese Kollision zweier Zeitrhythmen — das langsame, methodische Tempo der Forschung versus die hektische Dringlichkeit des Marktes — bildete die zentrale Spannung bei der jüngsten hochrangigen Podiumsdiskussion, die von LithuaniaBIO veranstaltet wurde. Unter dem Titel "How can we strengthen academia-industry links across Borders?" war die Sitzung zunächst als ein routinemäßiger diplomatischer Austausch über Kooperationen geplant. Stattdessen entwickelte sie sich zu einem rohen, ungefilterten und dringenden Weckruf über den Zustand der europäischen Innovation und der notwendigen Reformen innerhalb von Forschung, Transfer und Investment.

Moderiert von Mindaugas Bulota, Leiter des National Innovation and Entrepreneurship Center an der Kaunas University of Technology, brachte das Panel zentrale Akteur:innen zusammen, die an der Schnittstelle zwischen Laborbank und Vorstandsetage stehen:

Jakub Jasiczak, Vorsitzender des Polish Association of University Knowledge Transfer Companies.

Kristina Babelytė-Labanauskė, Leiterin des Innovationsbüros der Universität Vilnius.

Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, stellvertretende Direktorin am Bioeconomy Research Institute der Vytautas Magnus University.

Was sich abzeichnete, war das Porträt einer Region, die reich an Talenten ist, jedoch durch eine „museumshafte“ Infrastruktur, risikoaverse Unternehmen und ein grundlegendes Missverständnis darüber gelähmt wird, was es heute braucht, um in der Deep‑Tech‑Ära erfolgreich zu sein. Diese Faktoren beeinflussen Innovationsfähigkeit, Technologietransfer und die Wettbewerbsposition Europas deutlich.

Teil I: Die Diagnose – „Wir sind im Krieg“

Den Ton der Debatte gab sofort Jakub Jasiczak vor, ein selbsternannter „Disruptor“ im polnischen Ökosystem. Er lehnte die höfliche Unschärfe ab, die bei solchen Gipfeln häufig vorherrscht, und stellte die Lage nicht als bloße "Herausforderung", sondern als Konflikt dar. Diese Schärfe war bewusst gewählt, um die Dringlichkeit zu verdeutlichen und Tempo in die Diskussion zu bringen.

"Es ist 2025 und wir sind im Krieg", erklärte Jasiczak und brachte damit den Raum zum Schweigen. "China und die USA halten sich nicht an Regeln. Wir verlieren die Schlacht." Diese pointierte Formulierung zielte darauf ab, die Aufmerksamkeit auf geopolitische Technologiekonkurrenz, Souveränität und die strategische Bedeutung von IP‑Management und Talentbindung zu lenken.

Sein Argument traf den Kern des europäischen Malais: Selbstzufriedenheit. Während in vielen europäischen Ländern noch über Regulierungen debattiert und Ausschüsse gebildet werden, kommerzialisieren globale Konkurrenten mit hoher Schlagkraft Technologien der Zukunft — Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Quantencomputing — und setzen damit Standards und Marktanteile.

Das Problem der „Komfortzone“

Die Diskutierenden identifizierten einen kulturellen Fehler innerhalb der akademischen Gemeinschaft: die Fehlanreize. "Ich bin hier, um viele polnische Ministerien zu nerven und Wissenschaftler aus ihrer Komfortzone zu holen", sagte Jasiczak. Er plädierte dafür, das traditionelle Modell des Technologietransfers zu überdenken — jenes, bei dem eine Forscherin etwas erfindet, es symbolisch „über die Mauer“ an die Wirtschaft wirft und dann auf einen Scheck wartet. Dieses lineare Modell scheitert in einer komplexen, interdisziplinären Innovationsökonomie.

Das Problem sei, dass viele Wissenschaftler:innen vergessen hätten, warum sie in der Wissenschaft geblieben seien. "Es sollte um Wirkung gehen", merkte Jasiczak an. "Stattdessen sammeln viele nur Punkte, Publikationen und Fördergelder, erledigen administrative Aufgaben und verlieren die strategische Frage: ‚Welchen Wert hat meine Arbeit für die Gesellschaft und den Markt?‘" Eine Neuausrichtung der akademischen Anreizsysteme hin zu Impact‑Orientierung wurde deshalb als zentraler Hebel genannt.

Kristina Babelytė-Labanauskė von der Universität Vilnius bot eine Gegenperspektive aus institutioneller Sicht. Sie räumte die Diskrepanz ein, verwies jedoch auf die strukturelle Natur des Problems. "Die Mission einer Universität besteht nicht nur darin, Ergebnisse für Unternehmen zu liefern", erinnerte sie das Publikum. "Sie muss auch Wissen schaffen — Grundlagenforschung braucht ebenfalls Aufmerksamkeit und langfristige Förderung." Diese Balance zwischen Grundlagenforschung und angewandter Entwicklung ist für Innovationsökosysteme essenziell und erfordert differenzierte Förderinstrumente.

Sie gab jedoch zu, dass die Risikoaversion vieler Unternehmen eine massive Kluft erzeugt. "Unternehmen erwarten in der Regel eine reifere Lösung", erklärte Babelytė‑Labanauskė. "Investitionen bleiben ein Problem. Es ist einfach, immer nur zu verkaufen und weiterzuverkaufen und mit geringen Margen zu operieren, statt wirklich in Entwicklung zu investieren." Dieser Mangel an langfristiger industrieller Risikobereitschaft verschärft das sogenannte "Valley of Death" zwischen Labor und Markt.

Das klassische "Tal des Todes" entsteht, weil Wissenschaftler:innen Anreize zum Publizieren haben, während Unternehmen fertige Produkte wollen. Keiner der beiden Sektoren ist in der Regel bereit oder in der Lage, die teure, unordentliche Zwischenphase der technologischen Validierung allein zu finanzieren. Dieser mittlere Entwicklungsabschnitt erfordert spezifische Förderformate, Public‑Private‑Partnerships und intermediäre Einrichtungen, die Risiken teilen und Meilensteine operationalisieren.

Teil II: Die Lösung – "Customer Discovery" und disruptiver Technologietransfer

Wenn die Diagnose düster war, waren die vorgeschlagenen Lösungen mutig und konkret. Das Panel ging über vage Appelle zu "besserer Kommunikation" hinaus und skizzierte spezifische, umsetzbare Methoden, um die Lücke zwischen Wissenschaft und Industrie zu überbrücken — von Marktorientierung bis zu neuen Governance‑Modellen für Transferstellen.

Der "Customer First"‑Ansatz

Jasiczak erläuterte eine Strategie, die er am Institut für Humangenetik in Polen umgesetzt hat und die das traditionelle Forschungsmodell auf den Kopf stellt. Anstatt darauf zu warten, dass Wissenschaftler:innen etwas erfinden und anschließend nach einem Käufer zu suchen, beginnt der Prozess mit dem Markt. Dieses Vorgehen erhöht die Marktrelevanz wissenschaftlicher Fragen und reduziert das Risiko von Fehlinvestitionen.

"Ein Jahr lang habe ich Brücken zu großen Pharmaunternehmen und anderen Playern gebaut", erzählte Jasiczak. "Warum? Weil ich die Möglichkeit haben wollte, sie anzurufen und die Ideen meiner Wissenschaftler:innen bevor sie den Förderantrag schreiben und Millionen öffentlichen Geldes beantragen, zu konsultieren." Frühe Marktvalidierung kann somit öffentliche Mittel effizienter einsetzen und die Wahrscheinlichkeit einer Kommerzialisierung deutlich erhöhen.

Er beschrieb einen Prozess der "Customer Discovery", der folgende Schritte umfasst:

Eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler hat eine Idee.

Das Technologietransfer‑Büro kontaktiert eine Ansprechperson bei einem großen Akteur wie Roche oder Novo Nordisk.

Man fragt: "Soll das eher in diese oder jene Richtung gehen? Ist das sinnvoll? Gibt es bereits Ähnliches?"

Das Feedback formt die Forschung bereits, bevor sie richtig begonnen hat.

"Wenn ich ihnen diesen Anruf anbieten kann, werden die Ideen besser, und die Chance — deutlich mehr als die heutigen 2% — steigt, dass wir sie kommerzialisieren", argumentierte Jasiczak. Diese Marktnähe in frühen Phasen ist ein Kernprinzip modernen Technologietransfers und fördert die Entwicklung marktfähiger Technologien.

Der Zusammenprall unterschiedlicher KPIs

Viktorija Vaštakaitė-Kairienė unterstrich, dass solche Kooperationen eine Übersetzerfunktion benötigen. "Es gibt zwei verschiedene Seiten mit unterschiedlichen Arbeitskulturen und unterschiedlichen KPIs", bemerkte sie. "Akademiker:innen konzentrieren sich auf das, was sie erreichen müssen (Publikationen), die Industrie braucht ein Produkt, das verkauft werden kann." Effektiver Transfer erfordert daher Vermittlungseinheiten, die wissenschaftliche Meilensteine in wirtschaftlich verwertbare Deliverables übersetzen.

Sie hob hervor, dass im Agrarsektor die Zeitachsen noch ausgeprägter auseinanderlaufen. Landwirtschaft folgt biologischen Zyklen, die sich nicht beschleunigen lassen, während die Industrie quartalsorientierte Ergebnisse fordert. "Die Industrie kann nicht warten und kann nicht so viel Zeit und Geld investieren und auf die Professoren warten", sagte sie. Genau hier müssen Technology Transfer Centers nicht nur als Vermittler, sondern als Puffer fungieren, die Erwartungen managen und wissenschaftliche Meilensteine in klare, projektbasierte Geschäftsergebnisse übersetzen.

Teil III: Das juristische Minenfeld – IP, Geheimnisse und „TEMO‑Anwälte“

Ein bedeutender Teil der Diskussion widmete sich dem unspektakulären, aber für Innovation fatalen Aspekt: geistiges Eigentum (IP) und Vertragsgestaltung. Ohne solide vertragliche Grundlagen und kluge IP‑Strategien bleiben Technologien verwundbar und Wertschöpfung außerhalb der Region bedroht.

Moderator Mindaugas Bulota drängte das Panel, zu klären, wann IP thematisiert werden muss. Der Konsens war eindeutig: sofort. Doch die Umsetzung ist oft mangelhaft und von ineffizienten Rechtsberatungen geprägt.

Das Problem mit „billigen“ Anwält:innen

Jasiczak warnte davor, sich auf unerfahrene juristische Teams zu verlassen, die er abwertend als "TEMO‑Anwälte" (Technology Transfer lawyers ohne praktische Deal‑Erfahrung) bezeichnete. "Wir können uns keine Anwälte leisten, die Ihnen nur einen miesen Vertrag liefern", mahnte er. "Sie brauchen jemanden, der TRL‑[Technology Readiness Level]‑Aspekte entlang der Industrieanforderungen versteht und alles notwendige im Vertrag abdeckt." Qualifizierte Rechtsberatung ist somit ein Schlüssel, um Risiken in IP‑Transaktionen zu reduzieren und faire, marktorientierte Vereinbarungen zu erzielen.

Er plädierte für Ressourcenbündelung: Wenn ein einzelnes Institut sich keinen Top‑IP‑Juristen leisten kann, sollten Institute einen Konsortiumsansatz wählen, um gemeinsam eine kompetente Beratung zu finanzieren. "Große Unternehmen sind bereit, gute Vereinbarungen zu schließen. Wir müssen auf Augenhöhe sein", sagte er. Dies spricht für regionales oder sektorales IP‑Backbone, das Know‑how demokratisiert.

Patente versus Betriebsgeheimnisse

Kristina Babelytė-Labanauskė brachte einen differenzierten Punkt zur Patentversessenheit vor. In Software‑ und IT‑Bereichen und zunehmend auch in der Biotech‑Branche ist Patentschutz nicht immer der beste Weg. "Wenn Unternehmen kommen und sagen: 'Wir wollen dieses Wissen, weil es ein kommerzielles Geheimnis sein wird', dann ist das auch eine Art der Zusammenarbeit", erklärte sie. Trade‑Secrets können schneller und kostengünstiger Schutz bieten als das langwierige Patentverfahren.

Die Übertragung von Wissen als "vertrauliche Information" oder "Betriebsgeheimnis" ist oft pragmatischer, kollidiert aber mit dem Publikationsdruck der Wissenschaft. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė teilte eine kreative Lösung aus einem EURECA‑Projekt polnischer und litauischer Partner: "Wir mussten die Patente aufteilen und klug steuern, wie wir publizieren und wie wir die Anmeldungen aufsplitten", sagte sie. Diese kreative Balance erlaubt es, sowohl Zitationsbedürfnisse der Wissenschaft als auch Exklusivitätsansprüche der Industrie zu befriedigen.

Teil IV: Das Investment‑Umfeld – Mehr als "Apps für Katzenhalter"

Das Panel nahm die Rolle des Venture Capitals (VC) im Ökosystem kritisch unter die Lupe. Das Fazit war zwiegespalten: Zwar verbesserte sich die Lage, doch die Region leidet weiterhin unter "ungeduldigem Kapital", das schnelle Ausstiege sucht statt langfristiger Entwicklung.

Das Versagen generalistischer VCs

Jasiczak sparte nicht mit Kritik an der Geschichte öffentlichen Venture Capitals in Polen. "Wir haben alle Fehler gemacht", gab er zu. "Für viele ging es nur darum, Geld zu verbrennen und schnelle Gewinne zu erzielen, zum Beispiel eine mobile App für Katzenbesitzer." Solche kurzfristigen Strategien fördern jedoch keine Deep‑Tech‑Entwicklung.

Er argumentierte, dass Generalisten‑VCs nicht in der Lage seien, Deep‑Tech zu beurteilen oder zu unterstützen. Als Antwort darauf hätten Polens Förderbanken und Entwicklungsfonds nun strikte Kriterien für VCs eingeführt, die öffentliches Geld für Deep‑Tech verwalten wollen:

Weltweite Industrie‑Kontakte: Lokale Netzwerke allein reichen nicht aus.

STEAM‑Experten im Team: Nicht nur ein befreundeter Wissenschaftler, sondern fest angestellte technische Fachleute.

Nachweisbare Erfolgsbilanz: Erfahrung darin, Wissenschaft zur Marktreife zu führen.

Die „White Horse“‑Täuschung

Ein wiederkehrendes Thema war die Gefahr, amerikanischen Investoren oder ausländischen "Rettern" die Lösung des lokalen Ökosystems zu überlassen. "Ich möchte Sie dringend davor warnen, in Bezug auf die USA naiv zu sein", mahnte Jasiczak. "Sie nehmen öffentliche Gelder, verursachen Brain Drain und IP‑Ausstieg in die USA. Nichts bleibt in Ihrem Land." Diese Beobachtung unterstreicht die Bedeutung strategischer, regional verankerter Finanzierungsmodelle.

Er plädierte für ein Modell des "patriotischen Kapitals" — also die Überzeugung lokaler Pensionsfonds, vermögender Privatpersonen und staatlicher Unternehmen, in Deep‑Tech zu investieren. "Geld ist in Europa vorhanden. Es fehlt oft nur das Verständnis, warum man in Deep‑Tech investieren sollte", betonte er. Politische Anreize und Aufklärungsarbeit sind hier Schlüsselmaßnahmen.

Kristina Babelytė-Labanauskė stimmte zu, dass lokal auf Life‑Sciences fokussierte Investoren rar sind, bemerkte jedoch einen positiven Trend: VCs beginnen zunehmend, auch Bildungsaufgaben zu übernehmen, indem sie Accelerator‑Programme für Studierende anbieten. Solche Programme schließen die "Ambition Gap" frühzeitig und fördern unternehmerische Kompetenzen in der Forschungsgemeinschaft.

Teil V: Infrastruktur – "Staubige Museen" oder Innovationszentren?

Die Debatte um Open Access Infrastructure — die Idee, dass teure Laborausstattung geteilt werden sollte — offenbarte einen deutlichen Kontrast zwischen theoretischem Konsens und praktischer Realität. Zugängliche Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für Startups und spin‑offs, doch Governance, Finanzierung und Kultur blockieren oft die Umsetzung.

Die polnische Realität: „Museen der Professoren"

Jasiczak zeichnete ein düsteres Bild davon, wie Infrastruktur in Polen häufig gemanagt wird. "Wir bauen Stadien für Millionen von Euro… und sie sind verstaubt, wie das Museum des Professors, und er gibt niemandem die Schlüssel, weil das sein Museum ist", sagte er. Diese Besitzmentalität verhindere effizienten Ressourceneinsatz und behindere die Entstehung von Innovationsclustern.

Er kritisierte das Fehlen eines verbindlichen Verhaltenskodex für KI‑Fabriken und Labore, wodurch der Zugang vom Belieben einzelner Administrator:innen abhänge. Seine Lösung? KI‑Agenten. "Hört auf, nur an Plattformen für Zusammenarbeit zu denken", forderte er. "Wir brauchen einen KI‑Agenten mit umfassendem Zugriff auf Infrastruktur, der den Zugang, die Konditionen, die Finanzierung und alles Weitere effizient organisiert." Solche digitalen Vermittler könnten Transparenz und Nutzungsoptimierung erheblich steigern.

Der litauische Optimismus: Kulturwandel

Viktorija Vaštakaitė-Kairienė widersprach der pessimistischen Sicht und verwies auf die Entwicklung eines neuen Agro‑Biotech‑Parks in Litauen. "Wir schaffen einen Ort für die Industrie, an dem sie sehr nah an der Wissenschaft sein kann", sagte sie. "Ich glaube, dass wir gemeinsam etwas Großes schaffen können." Solche physischen Cluster können Transferprozesse beschleunigen und die Interaktion zwischen Forschung, Unternehmen und Investoren verbessern.

Kristina Babelytė-Labanauskė verteidigte ebenfalls die Fortschritte. "Ich würde nicht zu sehr übertreiben, dass Professor:innen ihre Labore verschließen", entgegnete sie. "Es gibt einige Individuen, die das tun, aber meine Mission ist es, die Kultur innerhalb der Universität zu verändern." Sie verwies auf erfolgreiche Kooperationen mit der Jagiellonian University in Krakau als Beleg dafür, dass die "Museumsmentalität" mit der älteren Generation schwindet.

Teil VI: Zukunfts Horizonte – Quanten und kultiviertes Fleisch

Am Ende wurden die Diskussionsteilnehmer:innen gebeten, das "Next Big Thing" für die Region vorherzusagen. Die Antworten zeigten auf, in welchen Nischen Litauen und Polen im globalen Wettlauf noch punkten könnten, wenn sie jetzt strategisch handeln.

Quanten Technologien: Jasiczak gestand ein: "Wir haben die Schlacht um KI bereits verloren. Das ist durch." Er sah jedoch im Quantencomputing ein Feld, in dem Europa noch eine Führungsrolle übernehmen kann, wenn jetzt gezielt investiert wird. Quantenforschung erfordert langfristige Investitionen in Infrastruktur, Talente und internationale Kooperationen.

Interdisziplinarität: Babelytė‑Labanauskė argumentierte, dass die Zukunft nicht in einer einzelnen Technologie liege, sondern in der Konvergenz von Disziplinen — etwa Physik trifft Biologie oder IT trifft Medizin. Solche Schnittstellen fördern disruptive Innovationen, die traditionelle Sektoren transformieren können.

Hochwertige Landwirtschaft: Vaštakaitė‑Kairienė verwies auf Genetik und kultiviertes Fleisch. Sie teilte eine Anekdote aus Wageningen, wo kultiviertes Fleisch bereits in die USA exportiert wird. "Mein Wunsch ist, dass wir viel mehr hochwertige Produkte aus der Landwirtschaft exportieren, nicht nur Getreide", schloss sie. Wertschöpfung in Agrartechnologie kann Regionen langfristig stärken.

Fazit: Ein Aufruf zur gemeinsamen Strategie

Das Panel beim Lithuania‑Poland Summit war mehr als eine Diskussion; es lieferte eine strategische Roadmap. Die Quintessenz war klar: Die Ära der "naiven" Kooperation und der einfachen Software‑Startups ist vorbei. Marktführerschaft in Deep‑Tech erfordert fokussierte Prioritäten, professionelle Transferstrukturen und regional verankerte Finanzierungsmodelle.

Um im globalen Wettbewerb zu bestehen, muss die Region:

Prioritäten setzen: Nicht alles fördern. Wählen Sie Schlüsselbereiche (z. B. Quanten oder Biotech) und investieren Sie zielgerichtet und langfristig.

Transfer professionalisieren: Ersetzen Sie punktuelle "Auftragsforschung" durch tiefe, strategische Partnerschaften, die auf Customer Discovery basieren und echte Marktvalidierung ermöglichen.

Vermögenswerte schützen: Halten Sie IP und Talente innerhalb der Region, anstatt sie für kurzfristiges Geld an ausländische Akteure zu verlieren.

Infrastruktur öffnen: Nutzen Sie digitale Instrumente und Governance‑Modelle, um die "Professoren‑Museen" aufzubrechen und Geräte Startups und Mittelständlern zugänglich zu machen.

Als die Panelist:innen die Bühne verließen, war die Botschaft an das Publikum — und an die Zuschauer in den Ministerien — unmissverständlich: Kooperieren oder untergehen. Dieser Appell richtete sich an Politik, Universitäten, Industrie und Investoren gleichermaßen und verlangt ein gemeinsames, koordiniertes Handeln, um europäische Innovationsfähigkeit langfristig zu sichern.

|  |  |  |

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen