7 Minuten

Glauben Sie es oder nicht: Jemand hat Windows 7 auf bemerkenswerte 69 MB zusammengedrückt. Was als Neugier-Experiment begann, hat sich zu einem eindrucksvollen technischen Proof-of-Concept entwickelt, das die Annahmen darüber in Frage stellt, wie schlank ein modernes Betriebssystem minimal sein kann. Hinter diesem Projekt stehen technische Kniffe wie radikale Modularisierung, aggressive Komprimierungsverfahren und das gezielte Entfernen nicht essenzieller Komponenten — kombiniert mit einem klaren Ziel: ein bootfähiges System zu erhalten, das so wenig Speicherplatz wie möglich beansprucht.

Wie XenoPanther Windows auf 69 MB schrumpfte

Das Projekt begann als einzelner Beitrag eines Nutzers namens XenoPanther auf X (ehemals Twitter). Das Ziel war einfach und direkt: so viele nicht notwendige Bausteine wie möglich entfernen, dabei jedoch ein lauffähiges, bootbares System behalten. Anders als Projekte wie Tiny11, die Windows für den praktischen Alltagsgebrauch optimieren wollen, ist dieser Build explizit als Experiment angelegt, um die Grenzen von Komprimierung, Modularisierung und manuellem Entfernen zu erforschen.

Technisch gesehen kombiniert die Methode mehrere Strategien: selektives Entfernen von Diensten und Treibern, Reduktion grafischer Ressourcen, Minimierung von Lokalisierungsdateien, Strippen von optionalen Bibliotheken und starkes Packing der verbleibenden Binärdateien. Zusätzlich kommen oft spezialisierte Kompressionsalgorithmen und Containertechniken zum Einsatz, die den nutzbaren Dateibestand auf ein Minimum reduzieren, ohne die grundsätzliche Boot-Funktionalität zu zerstören. Der Fokus liegt dabei auf Kernfunktionen wie Bootloader, Kernel-Module, rudimentäre Treiber und eine einfache Shell oder Oberfläche.

Interessanterweise erfordert ein solches Unterfangen genaues Wissen über Windows-internas: welche DLLs sind zwingend für den Kernel-Start? Welche Services können deferred oder komplett entfernt werden? Wie verhält sich die Hardwareerkennung beim Fehlen bestimmter Treiber? Dieses Expertenwissen ermöglicht es, redundante Schichten wegzulassen und trotzdem eine Bootsequenz zu erzielen. XenoPanther dokumentierte den Prozess in mehreren Posts und teilte Binaries und ISO-Images mit der Community, wobei der Schwerpunkt klar auf Experimentation und Forschung liegt.

Was ist tatsächlich noch enthalten?

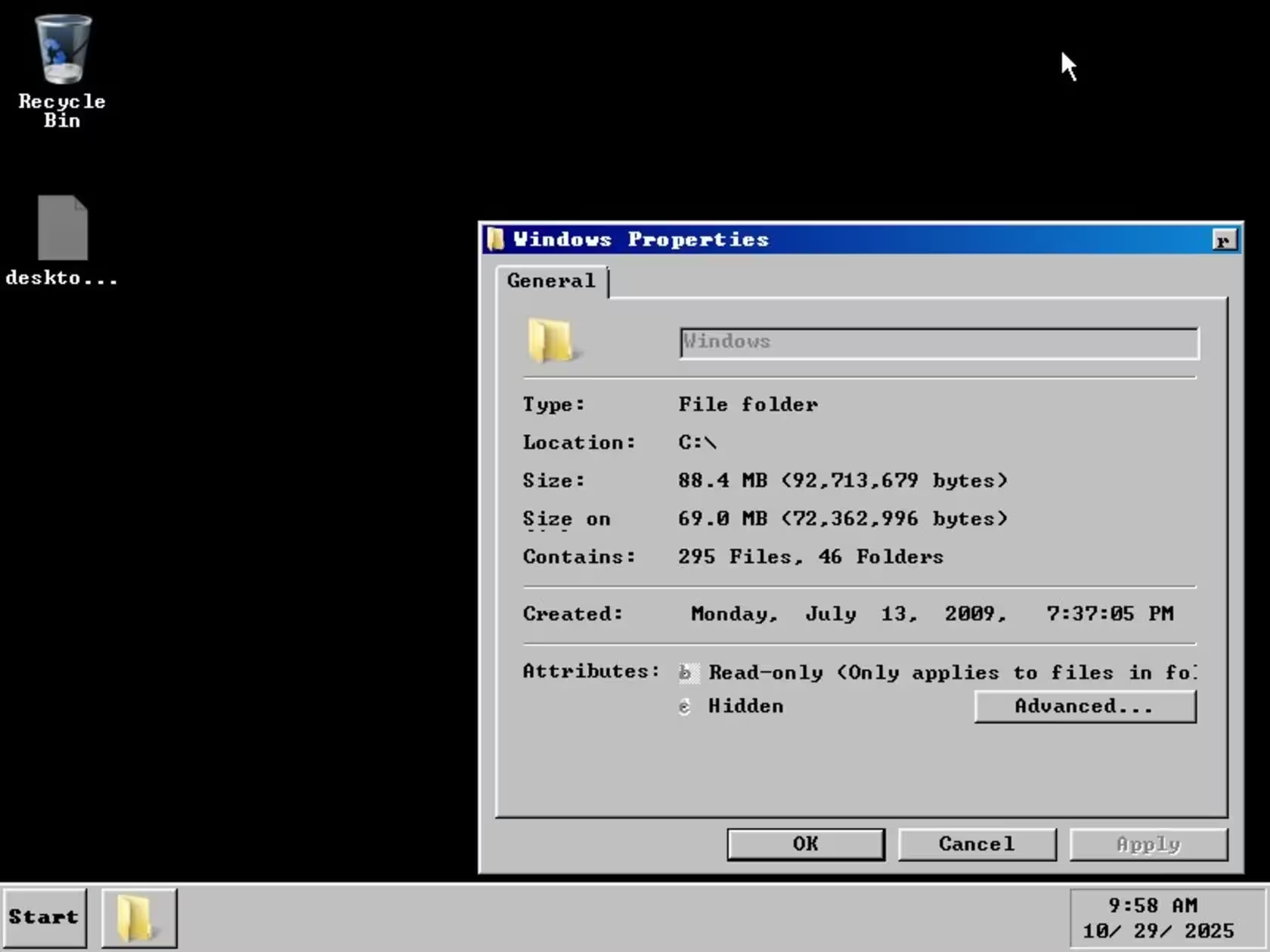

Erwarten Sie nicht die polierte Windows-7-Erfahrung, an die Sie sich erinnern. Die Oberfläche ist minimalistisch, dunkel gehalten und frei von Hintergrundbildern sowie Systemverzierungen. Viele typische Komfortfunktionen fehlen, Explorer ist in vielen Varianten stark reduziert oder durch eine einfache Shell ersetzt, und Multimediasubsysteme sind häufig gänzlich entfernt. Dennoch bootet das Betriebssystem überraschend zuverlässig, und in einigen Fällen erscheint sogar die vertraute Warnmeldung zu nicht unterstützter Hardware — ein Hinweis darauf, dass bestimmte Kernverhalten erhalten bleiben, auch wenn das Gesamtpaket extrem reduziert wurde.

Im Inneren finden sich meist nur die nötigsten Kernel-Komponenten, vereinzelte Treiber für generische Massenspeicher und grundlegende Ein-/Ausgabe sowie stark verkleinerte Systembibliotheken. Lokalisierungsdateien und viele komfortorientierte Subsysteme (Druckerwarteschlangen, Medienframeworks, komplexe Netzwerkprotokolle) wurden entfernt oder deaktiviert. Manche Builds verwenden eine einfache, eigenen Shell oder ein minimales GUI-Frontend, das gerade genug Bedienbarkeit bietet, um die Funktion zu demonstrieren, aber nicht für produktiven Dauereinsatz gedacht ist.

- Größe: ~69 MB — um Größenordnungen kleiner als offizielle ISOs.

- Zweck: Proof of concept, nicht als Alltagsbetriebssystem gedacht.

- Erscheinungsbild: Minimal und funktional — Priorität auf Funktion über Optik.

- Verfügbarkeit: Der Build wurde online mit der Enthusiasten-Community geteilt.

Die knappen 69 MB resultieren nicht allein aus Entfernen von Dateien, sondern aus einer Kombination von techniken: Binaries können nach dem Entfernen nicht benötigter Symbole erneut kompiliert oder mit Strip-Werkzeugen reduziert werden, redundante Ressourcen werden ausgelagert oder durch kleinere Äquivalente ersetzt, und Kompressionscontainer fassen verbleibende Dateien derart zusammen, dass die Größe extrem reduziert wird. Solche Maßnahmen führen aber auch dazu, dass Diagnosen und Reparaturen deutlich komplizierter werden, da Standard-Tools oder Systemprotokolle oft fehlen oder nur eingeschränkt funktionieren.

Warum das wichtig ist — mehr als nur eine Neuheit

Auf den ersten Blick mag das wie ein Bastelstunt wirken, doch es steht für mehrere relevante Trends: das Interesse an sehr leichten Systemen, die anhaltende digitale Nostalgie für ältere Windows-Versionen und die technische Kreativität unabhängiger Entwickler. Projekte wie Tiny11 haben bereits gezeigt, dass das Entfernen unnötiger Komponenten zu benutzbaren und sehr reaktionsschnellen Systemen führen kann. XenoPanthers 69‑MB‑Build treibt diese Idee auf die Spitze und stellt die Frage: Wie wenig ist noch ausreichend, um ein System zu starten und grundlegende Funktionen bereitzustellen?

Für die Forschung an Betriebssystemen, für Lehre und für Retro-Computing-Interessierte hat ein extrem reduzierter Windows‑Build einen hohen Wert: Er macht Abhängigkeiten sichtbar, verdeutlicht welche Komponenten kritisch sind und welche eher Komfortfunktionen darstellen. Für Entwickler ist es ein Lehrstück in Modularität, Dependency-Management und Komprimierung. Das Projekt liefert Einsichten für Embedded‑Anwendungen, Sicherheitsforschung und Systemoptimierung, denn der Prozess des Reduzierens offenbart oft unbekannte Kopplungen und implizite Abhängigkeiten in großen Softwareprojekten.

Gleichzeitig wirft die Veröffentlichung solcher Builds Fragen auf: Welche praktischen Einsatzszenarien sind sinnvoll? Können ähnliche Ansätze helfen, ältere Hardware sinnvoll zu reaktivieren? Und nicht zuletzt: Welche rechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte müssen bei der Verbreitung und beim Betrieb modifizierter Systemabbilder beachtet werden? Das Experiment demonstriert, dass sich Softwarearchitektur oft effizienter gestalten lässt, die Balance zwischen Minimalität und Funktionalität aber sehr sorgfältig abgewogen werden muss.

Sollten Sie es ausprobieren?

Wenn Sie sich für Betriebssystem-Interna, Retro-Computing oder Komprimierungsverfahren interessieren, lohnt sich ein vorsichtiges Experimentieren — allerdings mit klaren Vorbehalten. Dieser Build ist instabil, erhält keine regulären Sicherheitsupdates und verzichtet auf viele Treiber, Dienste und Sicherungsmechanismen. Für produktive Systeme ist er daher ungeeignet. Die sichere Vorgehensweise ist, ihn ausschließlich in isolierten Umgebungen wie virtuellen Maschinen, Snapshots oder kontrollierten Testvorrichtungen zu betreiben.

Wer das Image testen möchte, sollte grundlegende Sicherheits- und Prüfmaßnahmen einhalten: Image-Hashes und Quellen verifizieren, nur in Sandbox‑ oder VM‑Umgebungen starten, vorher Backups anlegen sowie notwendige rechtliche Aspekte und Lizenzbedingungen prüfen. Zudem empfiehlt es sich, Snapshots der virtuellen Maschine zu erstellen, um schnell zu einem bekannten Zustand zurückkehren zu können. Aufgrund der reduzierten Diagnosewerkzeuge im System erfordern Fehleranalysen oft fortgeschrittene Kenntnisse über Bootprozesse, Treiberstrukturen und Windows-Interna.

Aus Sicht der Sicherheit ist besondere Vorsicht geboten: Ein minimales System besitzt weniger Schutzmechanismen und wird in der Regel nicht mit Sicherheits-Patches versorgt. Damit sind solche Builds anfälliger für Exploits, die in der Praxis für aktuelle Bedrohungen relevant sind. Auch die Kompatibilität mit moderner Peripherie ist stark eingeschränkt — viele Netzwerk-, Grafik- oder Audiofunktionen fehlen oder arbeiten nur mit sehr eingeschränktem Funktionsumfang. Für Forscher, die sich mit Sicherheit und Exploit-Analyse beschäftigen, kann genau diese Reduktion jedoch nützlich sein, weil viele Oberflächen fehlen, die sonst für Abwehrmaßnahmen sorgen.

Ob Sie es als cleveren Stunt oder als elegantes technisches Experiment ansehen: Das Tiny‑Windows‑Projekt erinnert daran, dass Entwickler weiterhin erfinderische Wege finden, Softwaregrenzen zu verschieben. Die Community‑Veröffentlichung von XenoPanthers Build ermöglicht interessierten Nutzern das Herunterladen und Testen, betont aber gleichzeitig die Kompromisse: extreme Minimalität geht stets mit Einbußen bei Sicherheit, Treiberunterstützung und Alltagstauglichkeit einher.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen