9 Minuten

Neue Forschung, die genetische und entwicklungsbezogene Daten von mehr als 45.000 Personen auswertete, legt nahe, dass Autismus keine einheitliche Erkrankung ist. Vielmehr scheint das Diagnosealter – frühe Kindheit gegenüber späterer Kindheit und Jugend – mit unterschiedlichen Entwicklungsverläufen und genetischen Signaturen verknüpft zu sein. Diese Unterschiede haben weitreichende Folgen für Diagnostik, Unterstützung und das Risiko für psychische Erkrankungen.

Zwei Entwicklungsverläufe: frühe und spätere Diagnosen

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Xinhe Zhang von der University of Cambridge wertete umfangreiche Datensätze aus den USA, Großbritannien, Europa und Australien aus, darunter genomische Informationen von mehr als 45.000 Personen. Die Analyse deutet darauf hin, dass Kinder, bei denen Autismus vor dem sechsten Lebensjahr diagnostiziert wurde, typischerweise bereits früh auffällige Verhaltensunterschiede zeigen, die sich im Verlauf der Entwicklung tendenziell stabilisieren. Demgegenüber neigen Personen, deren Erstdiagnose nach dem zehnten Lebensjahr erfolgt, häufiger zu zunehmenden Verhaltensproblemen und zur Entwicklung sekundärer psychischer Erkrankungen wie Depression oder posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS).

Die Datengrundlage umfasste sowohl klinische Diagnosen als auch genetische Marker, Verhaltensmessungen über die Zeit sowie soziale und demografische Angaben. Solche Längsschnittdaten erlauben es, Entwicklungsverläufe zu modellieren und Muster zu erkennen, die bei rein querschnittlichen Studien verborgen bleiben. Insbesondere konnten Forscher Unterschiede in der Stabilität von Kernsymptomen (soziale Kommunikation, eingeschränkte, repetitive Verhaltensweisen) und in der Dynamik komorbider Symptome über Jahre nachverfolgen.

"Wir haben herausgefunden, dass Menschen, die früher bzw. später im Leben mit Autismus diagnostiziert werden, im Durchschnitt unterschiedlichen Entwicklungsverläufen folgen und überraschenderweise auch unterschiedliche genetische Profile aufweisen", erklärt Xinhe Zhang. Diese Feststellung hebt die Bedeutung einer differenzierten Sicht auf Autismus hervor und unterstreicht, dass das Diagnosealter mehr als nur ein administratives Detail ist: Es kann ein Hinweis auf zugrundeliegende biologische und psychosoziale Mechanismen sein.

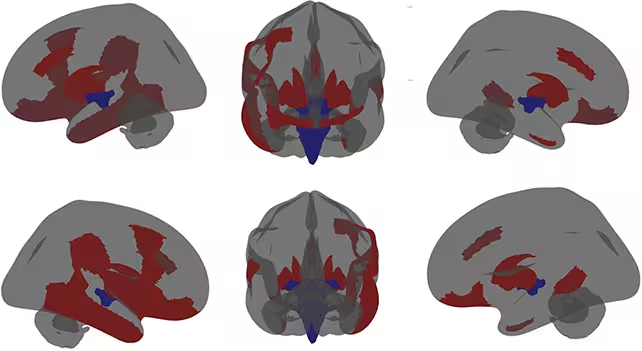

Bei autistischen Kindern wurden in verschiedenen Hirnregionen höhere (rot) und verringerte (blau) Neuronendichten im Vergleich zu nicht-autistischen Kindern gefunden. (Christensen et al., Autism Research, 2024)

Aus klinischer Sicht hat diese Differenzierung praktische Relevanz: Wenn frühe und späte Präsentationen unterschiedliche Verlaufsrisiken zeigen, können Screening, Frühintervention und Langzeitbetreuung gezielter gestaltet werden. Für Fachkräfte in Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie für pädagogische Fachkräfte bedeutet das: Aufmerksame, altersgerechte Beobachtung über die gesamte Kindheit und Jugend ist zentral, damit Auffälligkeiten, die erst später sichtbar werden, nicht übersehen werden.

Genetik, Überschneidung mit ADHS und was das bedeutet

Eine auffällige Erkenntnis der Studie ist, dass bei später diagnostizierten Personen häufiger genetische Signaturen gefunden wurden, die mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) überlappen. Diese genetische Überschneidung erklärt teilweise, warum es für Klinikerinnen und Forscherinnen manchmal schwierig ist, ADHS- und Autismus-Merkmale bei älteren Kindern und Jugendlichen klar zu trennen.

Auf genetischer Ebene handelt es sich häufig nicht um einzelne, deterministische Mutationen, sondern um ein komplexes Muster polygenetischer Risiken: viele Genvarianten mit kleinen Effekten addieren sich zu einem erhöhten Risiko für bestimmte Verhaltensprofile oder Komorbiditäten. Polygenetische Risikowerte (Polygenic Risk Scores) für ADHS und Autismus zeigen teils überlappende Signaturen, was klinisch zu Mischbildern führen kann, besonders in Entwicklungsphasen, in denen Symptome sich verändern oder neue Belastungen hinzukommen.

"Diese Arbeit bestätigt erneut, wie komplex Autismus ist und wie sehr die Genetik nicht nur die Diagnose beeinflusst, sondern auch die Ausprägung der Symptome", sagte Alycia Halladay, Chief Science Officer der Autism Science Foundation, gegenüber NBC News. Solche Expertinnen-Zitate unterstreichen die Relevanz genetischer Befunde für die Praxis, sollten aber mit der Vorsicht gelesen werden, dass Genetik nur einen Teil des komplexen Puzzles darstellt.

Für die klinische Praxis bedeutet der genetische Befund Folgendes: Bei plausiblen Überschneidungen mit ADHS-Symptomen sollte die Diagnostik multimodal erfolgen – klinische Anamnese, standardisierte Verhaltensbeurteilungen, Informationen aus Schule und Familie sowie gegebenenfalls genetische Befunde sind zu berücksichtigen. Eine differenzierte Diagnose ist wichtig, weil Interventionen für ADHS (z. B. stimulanzbasierte Medikation, verhaltenstherapeutische Maßnahmen) sich von denen unterscheiden können, die bei autistischen Kernproblemen wirksam sind.

Verläufe als Gradienten, nicht als starre Kategorien

Das Forschungsteam betont, dass es keine scharfe Trennung zwischen zwei „Typen“ von Autismus gibt. Anstelle binärer Kategorien erscheinen genetische Unterschiede eher als Gradienten von Symptommustern, Fähigkeiten und Herausforderungen. Wie der Neuroentwicklungsforscher Varun Warrier von Cambridge bemerkt: "Genetische Einflüsse können verändern, welche Autismus-Merkmale auftreten und wann sie sich zeigen." Die Vorstellung mehrerer Subtypen ist wahrscheinlich, wobei komplexe Kombinationen von Genen sowie Umweltfaktoren die spezifischen Ausprägungen formen.

Solche Gradientenmodellierungen sind hilfreich, um den Begriff Heterogenität zu operationalisieren: Statt zu fragen, ob eine Person „Typ A“ oder „Typ B“ hat, versuchen Wissenschaftler, Wahrscheinlichkeitsprofile zu erstellen, die anzeigen, wie wahrscheinlich bestimmte Merkmalskombinationen auftreten und wie stabil sie über die Entwicklung hinweg sind. In der Praxis kann das die Auswahl individualisierter Unterstützungsmaßnahmen erleichtern, indem Interventionen an das jeweilige Profil von Stärken und Belastungen angepasst werden.

Wissenschaftlich sind dafür multimodale Datensätze nötig: genomic, epigenetisch, neuroimaging, longitudinales Verhaltenstracking und detaillierte sozioökonomische Daten. Solche integrativen Ansätze verbessern die Erklärungskraft gegenüber isolierten Studien und unterstützen die Entwicklung prädiktiver Modelle, die in Zukunft klinische Entscheidungsprozesse informieren könnten.

Kontext, Bias und die Rolle sozialer Faktoren

Das Alter bei Diagnosestellung wird nicht allein von biologischen Faktoren bestimmt. Zhang und Kolleginnen warnen davor, dass Zugang zu Gesundheitsleistungen, kulturelle Normen, geschlechtsspezifische Voreingenommenheit, Stigmatisierung, ethnische Zugehörigkeit und sogenannte Camouflaging‑Verhaltensweisen (soziales Verstecken oder Maskieren autistischer Merkmale) maßgeblich beeinflussen, wer wann eine Diagnose erhält. Diese sozialen und systemischen Faktoren können Menschen, die später diagnostiziert werden, anfälliger für schlechte psychische Gesundheit machen.

Beispielsweise zeigen Studien, dass Mädchen und Frauen häufiger Maskierungsstrategien nutzen und deshalb seltener oder später diagnostiziert werden, obwohl sie ähnliche Belastungen erleben. Ebenso können Minderheitenpopulationen durch sprachliche Barrieren, geringeren Zugang zu spezialisierten Diagnostikzentren oder kulturelle Missverständnisse benachteiligt sein. Solche Verzerrungen in der Diagnostik führen nicht nur zu Untererkennung, sondern auch zu ungleich verteilten Versorgungsangeboten.

Das Erkennen unterschiedlicher Entwicklungsverläufe kann die personalisierte Unterstützung verbessern. Wenn Kliniker wissen, wie Autismus-Merkmale sich in Kindheit und Jugend herausbilden können, lassen sich Screening und Interventionen besser auf die Bedürfnisse einstellen, um spätere psychische Risiken zu verringern.

Auf Systemebene heißt das: Öffentliche Gesundheitsstrategien sollten den Zugang zu frühzeitiger Diagnostik und kontinuierlicher Begleitung ausbauen, Screening in Schulen und pädiatrischen Settings fördern und Fachkräfte für geschlechtsspezifische und kulturelle Präsentationsweisen sensibilisieren. Nur so können strukturelle Verzerrungen reduziert werden, die zu verspäteten Diagnosen und erhöhtem Leidensdruck führen.

Folgen für Forschung und Versorgung

Die Studie benennt mehrere sinnvolle nächste Schritte: Zum einen das detaillierte Kartieren, wie spezifische Genkombinationen mit sozialen Umwelten interagieren. Solche Gen-Umwelt-Interaktionen können erklären, warum sich bei manchen Kindern autistische Merkmale früh stabilisieren, während sie bei anderen erst später sichtbar werden und mit sekundären Problemen einhergehen. Zum anderen ist die Verfeinerung diagnostischer Instrumente essenziell, damit später auftretende Autismus-Präsentationen besser erkannt werden.

Darüber hinaus ist die Entwicklung zielgerichteter Unterstützungsangebote für Personen, die in unterschiedlichen Altersgruppen diagnostiziert werden, von hoher Bedeutung. Für früh Diagnostizierte können Maßnahmen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sprachlicher Entwicklung und schulischer Integration priorisiert werden. Für später Diagnostizierte können Programme zur Behandlung komorbider psychischer Erkrankungen, soziale Fertigkeitstrainings und spezifische Übergangsunterstützungen in die Adoleszenz und ins Erwachsenenalter notwendig sein.

Methodisch bedeutet das auch: Forschung sollte verstärkt longitudinal angelegt sein, interdisziplinär arbeiten und genetische Befunde verantwortungsvoll mit klinischen, neurobiologischen und soziodemografischen Daten verknüpfen. Ethik und Datenschutz sind dabei zentral, denn genetische Informationen bergen Sensitivität. Gleichzeitig können standardisierte Datenplattformen und Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen die nötige Stichprobengröße und Diversität sicherstellen, um robuste Erkenntnisse zu gewinnen.

Für die Versorgungspraxis folgen daraus konkrete Empfehlungen: Schulung von Ärztinnen und Therapeuten zur Erkennung späterer Autismus-Präsentationen; Integration von Screening-Tools in schulische und primärmedizinische Kontexte; Ausbau niedrigschwelliger Unterstützungsangebote; und Berücksichtigung von Gender-, Kultur- und Ethnie‑sensitiven Diagnosestrategien. Policy‑Maßnahmen sollten zudem die Finanzierung von Langzeitbetreuung und Übergangsdiensten (Jugendlicher → Erwachsener) verbessern.

In Kürze: Autismus ist komplex und heterogen. Bessere genetische und entwicklungsbezogene Modelle – kombiniert mit Aufmerksamkeit für soziale Determinanten – bieten einen Weg zu genauerer Erkennung und individuellerer Versorgung über die gesamte Lebensspanne autistischer Menschen hinweg. Solche Fortschritte erfordern jedoch koordinierte Anstrengungen in Forschung, klinischer Praxis und Gesundheitspolitik, um wissenschaftliche Erkenntnisse in wirkungsvolle Versorgungsangebote zu übersetzen.

Weiterführende Fragestellungen, die sich aus der Studie ergeben, sind unter anderem: Welche spezifischen genetischen Varianten modulieren das Alter des Auftretens bestimmter Merkmale? Wie lassen sich prädiktive Modelle so entwickeln, dass sie in der klinischen Praxis anwendbar und gleichzeitig ethisch vertretbar sind? Und wie können Gesundheitssysteme strukturelle Barrieren abbauen, die zu verzögerten Diagnosen und ungerechter Ressourcenverteilung führen?

Abschließend ist zu betonen, dass die Integration genetischer Erkenntnisse nicht dazu dienen sollte, Menschen zu etikettieren, sondern vielmehr individuelle Stärken und Bedürfnisse besser zu erkennen, um passgenaue Unterstützung anzubieten. Ein multidisziplinärer, lebensphasensensitiver Ansatz ist zentral, um die Lebensqualität autistischer Menschen zu verbessern und sekundäre psychische Erkrankungen zu verhindern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen