10 Minuten

Das Versprühen reflektierender Partikel in die obere Atmosphäre der Erde – eine Idee, die als stratosphärische Aerosolinjektion (SAI) bekannt ist – ist als provokanter Schnellschluss zur Abkühlung des Planeten wieder in die öffentliche Debatte gerückt. Eine neue Analyse von Aerosolforschern der Columbia University zeigt jedoch, dass der Ansatz weit davon entfernt ist, eine einfache Lösung zu sein: reale Physik, Fertigungsgrenzen und Geopolitik machen SAI riskant, technisch anspruchsvoll und in der Praxis in dem oft angenommenen Maßstab schwer realisierbar.

Warum Wissenschaftler ursprünglich an ein "Dimming" dachten

SAI stützt sich auf ein bekanntes natürliches Experiment: Große Vulkanausbrüche schleudern Sulfat-Aerosole in die Stratosphäre und führen über kurze Zeiträume zu einer messbaren Abkühlung der Erde, weil sie Sonnenlicht zurück in den Weltraum streuen. Diese vulkanische Abkühlung, etwa nach dem Ausbruch des Mount Pinatubo 1991, überzeugte einige Forschende davon, dass gezielte Aerosolinjektionen menschgemachte Erwärmung teilweise kompensieren könnten.

Klima- und Aerosolmodelle zeigen unter idealisierten Bedingungen, dass das Einbringen reflektierender Partikel in die Stratosphäre den globalen Mittelwert der Temperatur sinken lassen könnte. Der Haken: Modelle gehen häufig vom perfekten Partikel aus, das genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und in genau dem richtigen Rhythmus freigesetzt wird. Wenn Forscher jedoch die Logistik betrachten, die notwendig wäre, um solche idealisierten Szenarien in ein operatives Programm zu überführen, tauchen zahlreiche harte Grenzen und praktische Probleme auf.

Wichtig für die Debatte ist außerdem die Unterscheidung zwischen kurzzeitiger, experimenteller Forschung und einem dauerhaften großskaligen Programm. Manche Vorschläge verstehen SAI als kurzfristige Notfallmaßnahme, andere als längerfristige Ergänzung zu Emissionsreduktionen. Die Analyse der Columbia-Forschenden betont, dass Letzteres weitreichende technische, wirtschaftliche und politische Verpflichtungen nach sich ziehen würde und deshalb nicht als einfache Zwischenlösung gesehen werden darf.

Von Modellen zur Realität: harte Grenzen und komplizierte Physik

„Es gibt eine Reihe von Dingen, die passieren könnten, wenn man versucht, das umzusetzen – und wir argumentieren, dass die Bandbreite möglicher Ergebnisse viel größer ist, als bislang allgemein anerkannt wurde“, sagt V. Faye McNeill, Atmosphärenchemikerin und Aerosolwissenschaftlerin an der Columbia University. Miranda Hack, Aerosolwissenschaftlerin und Leiterin der neuen Analyse, ergänzt, dass Materialfragen, Lieferketten und das Verhalten von Partikeln in vielen früheren Studien unzureichend berücksichtigt wurden.

Ein zentrales technisches Dilemma ist die Partikelgröße und das Verhalten der Partikel in der stratosphärischen Umgebung. Damit Aerosole Sonnenlicht effizient streuen, müssen sie in einem engen Größenbereich liegen – typischerweise im Submikrometer-Bereich. In diesem Bereich neigen viele mineralische Partikel jedoch dazu, zu koagulieren, also zusammenzuklumpen, wodurch sie zu größeren Aggregaten werden, die deutlich weniger effektiv Licht reflektieren. Diese physikalisch-chemische Eigenschaft verringert die Kühlwirkung pro Masseeinheit und verändert die Verweildauer der Partikel in der Atmosphäre.

Die dynamische Entwicklung solcher Partikel hängt von Temperatur, Feuchtigkeit, chemischer Zusammensetzung und von photochemischen Prozessen ab. Selbst wenn man in kontrollierten Laboren Partikel herstellt, die initial optimal sind, können sich diese Eigenschaften nach Freisetzung aufgrund von Aggregation, chemischer Umwandlung (z. B. durch Reaktionen mit Schwefeldioxid oder Stickstoffoxid) und Eiskristallbildung schnell ändern. Diese Prozesse sind schwer zu modellieren und erhöhen die Unsicherheit bei Vorhersagen über Effektivität und Nebenwirkungen.

Auch die Abwurfhöhe ist entscheidend. Das Ausbringen von Aerosolen in höhere Stratosphärenschichten erhöht zwar die Verweildauer, erhöht aber gleichzeitig das Risiko chemischer Schädigungen der polaren Ozonschicht. Selbst kleine Änderungen in der Ozonschicht können die ultraviolette Strahlung am Boden beeinflussen und damit ökologische und gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Andererseits kann eine Freisetzung in mittleren Breiten die Wärmeverteilung so verändern, dass regionale Klimamuster – etwa Monsunzyklen oder die polare Wärmeverteilung – beeinflusst werden. Kurz: der Ort der Injektion ist mindestens so wichtig wie die Art der Partikel.

Technisch gesehen erfordert eine realistische Betrachtung daher das Zusammenführen von Stratosphärenchemie, Aerosolphysik, Atmosphärenzirkulation und praktischen Logistikaspekten. Die Interaktion dieser Faktoren führt zu einem Spektrum möglicher Szenarien – von weitgehend harmlosen, kurzfristig wirksamen Eingriffen bis zu länger anhaltenden, unvorhersehbaren Nebeneffekten.

Materialengpässe und belastete Lieferketten

Ein weiterer blinder Fleck in vielen Studien zur SAI ist die Annahme, dass die benötigten Materialien in großer Menge und einfach herstellbar sind. Manche Vorschläge haben sogar exotische Ideen wie Diamant- oder Zirkonstaub ins Spiel gebracht, wegen ihrer hohen Reflektivität. Das Team der Columbia-Forscher weist jedoch darauf hin, dass die jährlich benötigte Masse an Aerosolmaterial in einigen SAI-Szenarien der derzeitigen globalen Produktion dieser Mineralien entsprechen oder diese übersteigen würde. Damit sind solche Materialien in der Praxis unrealistisch.

Häufigere Kandidaten wie Schwefelverbindungen oder Calciumcarbonat (Löschkalk) sind zwar verfügbarer, doch Herstellung, Verarbeitung und Transport im Umfang wiederholter, langfristiger Injektionen würden Lieferketten und Energiesysteme stark belasten. Die Produktion, Aufbereitung und Verteilung von Millionen Tonnen Material pro Jahr bringt erhebliche CO2-Emissionen, Rohstoffverknappungen und wirtschaftliche Kosten mit sich. Diese Faktoren unterminieren die Vorstellung, SAI sei eine einfache oder unproblematische Intervention ohne eigene Umweltauswirkungen.

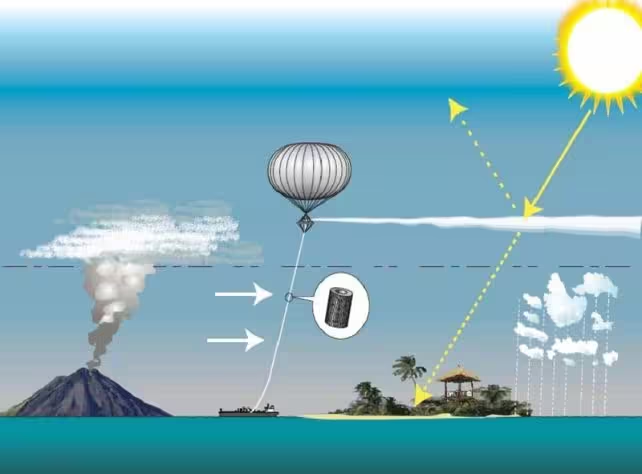

Hinzu kommen infrastrukturelle Herausforderungen: Flughöhen, Flugzeugtypen oder alternative Trägersysteme (z. B. Stratosphärenballons, spezielle Raketen oder großskalige Freisetzungssysteme) müssten in großem Umfang verfügbar, zuverlässig und sicher sein. Der Aufbau solcher Kapazitäten würde Jahre oder Jahrzehnte dauern, beträchtliche Investitionen erfordern und neue Abhängigkeiten schaffen. All das sind Aspekte der Lieferkettenrealität, die in idealisierten Modellstudien oft nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Eine schematische Darstellung, wie SAI funktionieren soll. Höhenballons (hier abgebildet) wurden zusammen mit Flugzeugen als mögliche Methode zur Ausbringung von Aerosolen in die Stratosphäre diskutiert, um Sonnenstrahlen zu reflektieren. (Hughhunt/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Governance: Warum Politik genauso wichtig ist wie Physik

Selbst wenn Ingenieur*innen Partikelchemie und industrielle Engpässe lösen könnten, stellt die Governance eine weitere gewaltige Barriere dar. Die Forschenden argumentieren, dass eine „optimale“ Umsetzung eine einzige, international koordinierte Instanz erfordern würde, die steuert, wo, wann und wie Aerosole freigesetzt werden. Eine zentralisierte Steuerung wäre entscheidend, weil ungleichmäßige oder unkoordinierte Freisetzungen regionale Abkühlungsunterschiede erzeugen könnten, die Monsunzyklen, Niederschlagsmuster oder polare Wärmetransporte so verändern, dass einige Länder Vorteile hätten, während andere Schaden nähmen.

Die politische Realität spricht jedoch gegen die rasche Etablierung einer solchen zentralen, globalen Autorität mit der nötigen Legitimität und Durchsetzungsfähigkeit. Eine realistischere Alternative wären mehrere unabhängige Akteure oder nationale Programme. Das Risiko dabei sind fragmentierte Umsetzungen, widersprüchliche Zielsetzungen und kurzlebige Projekte, die die modellierten Vorteile nicht erreichen und die Unsicherheiten verstärken.

Darüber hinaus wirft SAI Fragen der Verantwortlichkeit, Haftung und des internationalen Rechts auf: Wer trägt die Verantwortung für unerwünschte Nebenwirkungen? Wie lassen sich grenzüberschreitende Folgen rechtlich regeln? Welche Institutionen erhalten Mandate für Forschung, Testphasen oder operative Einsätze? Solche Fragen sind nicht nur akademisch, sondern entscheiden darüber, ob und wie Technologien überhaupt eingesetzt werden könnten.

Politische Spannungen, nationale Interessen und unterschiedliche Risikowahrnehmungen könnten dazu führen, dass Staaten oder private Akteure eigenmächtig handeln. Das wiederum erhöht die Gefahr von Konflikten und führt zu einem Flickenteppich von Maßnahmen mit unvorhersehbaren klimatischen und diplomatischen Folgen. Deshalb betonen die Forschenden, dass Governance-Mechanismen, transparente Entscheidungsprozesse und internationale Übereinkünfte zentrale Bestandteile jeder seriösen Debatte über SAI sein müssen.

Vulkanausbrüche, wie der Ausbruch des Calbuco in Chile 2015, setzen Aerosole wie Schwefeldioxid frei, die die Atmosphäre für begrenzte Zeit leicht abkühlen können. (NASA Earth Observatory)

Was die Modelle oft übersehen: Unsicherheit und das "Worst-Case"-Spektrum

Klimamodelle bleiben unverzichtbare Werkzeuge, um SAI zu untersuchen, doch die neue Arbeit betont, dass viele Simulationen „idealisiert“ sind und realweltliche Beschränkungen wie Lieferkettenprobleme, Partikelverklumpung oder Governance-Fragmentierung nicht abbilden. Solche Lücken verschieben reale Ergebnisse weg von den sauberen Szenarien, die in akademischen Studien häufig präsentiert werden.

Die Autor*innen plädieren für umfassendere Modellläufe, die diese praktischen Einschränkungen einbeziehen: etwa sogenannte Worst-Case-Analysen für troposphärische Klimaauswirkungen oder Modellläufe, die aggregierte Injektionsstrategien unter Berücksichtigung logistischer Limits simulieren. Solche Ansätze könnten Entscheidungsträger*innen ein klareres Bild der Risiken liefern und helfen, ein realistisches Risiko–Risiko-Vergleichsbild gegenüber Emissionsminderungen und Anpassungsmaßnahmen zu zeichnen.

Wichtig ist hierbei die Offenlegung von Unsicherheiten: Modelle sollten nicht nur Mittelwerte liefern, sondern auch die Bandbreiten, Extremfälle und Schlüsselannahmen transparent machen. Nur so lässt sich eine belastbare Kosten-Nutzen-Analyse erstellen, die physikalische, wirtschaftliche und politische Dimensionen verknüpft.

Folgen für Klimapolitik und Forschungsprioritäten

Die Analyse aus Columbia bestreitet nicht, dass Solar-Geoengineering prinzipiell Temperaturen senken könnte. Vielmehr verschiebt sie die Diskussion: SAI ist kein geringaufwandiger Notbehelf, sondern ein Programm, das langfristige Verpflichtungen, komplexe Lieferketten und internationale Governance erforderlich machen würde – verbunden mit realen physikalischen Risiken, einschließlich möglichem Ozonabbau und ungleichmäßigen regionalen Auswirkungen.

Für politische Entscheidungsträger*innen sendet die Studie eine deutliche Botschaft: Investitionen in wirksame Klimaschutzmaßnahmen (Emissionsreduktion) und Anpassung sind unverzichtbar, weil großflächiges Geoengineering weder kostenlos noch risikolos ist. Gleichzeitig empfehlen die Autor*innen gezielte Forschungsschwerpunkte: detailliertere Studien zur Partikelphysik und Aggregationsdynamik, realistische Bewertungen der Rohstoff- und Energiekosten, sowie die Entwicklung internationaler Governance- und Rechtsrahmen, die den Einsatz begrenzen, überwachen und regeln könnten.

Solche Forschung sollte interdisziplinär sein und Ingenieurwissenschaften, Atmosphärenchemie, Ökonomie und Geopolitik verbinden. Feldexperimente mit klaren, begrenzten Zielen und transparenter Aufsicht könnten dabei helfen, Unsicherheiten zu reduzieren, müssen aber auf strengen ethischen und rechtlichen Grundlagen beruhen, um Missbrauch oder Eskalation zu vermeiden.

Expert Insight

„Solares Geoengineering wirft mächtige technische und ethische Fragen auf“, sagt Dr. Andrea Morales, eine fiktive Atmosphärenwissenschaftlerin, die zuvor an einem NASA-assoziierten Klimaprogramm gearbeitet hat. „Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht werden die Praktikabilität und die Logistik zur Produktion und Auslieferung von Milliarden Kilogramm Material pro Jahr häufig unterschätzt. Aus politischer Perspektive wird es, sobald man das globale Energiegleichgewicht verändert, zu einer geopolitischen Fragestellung: Wer stellt die Thermostateinstellung ein?“

Diese Bemerkung unterstreicht einen breiteren Punkt: SAI berührt zugleich harte Naturwissenschaft, industrielle Kapazität und globale Diplomatie. Jede zukünftige Erforschung und Diskussion muss multidisziplinär, transparent und streng öffentlicher sowie internationaler Kontrolle unterworfen sein. Nur so können Risiken abgeschätzt, Verantwortlichkeiten geklärt und mögliche Vorteile gegenüber den Kosten und Nebenwirkungen realistisch bewertet werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass SAI als technologische Option in einer Palette von Maßnahmen betrachtet werden sollte – nicht als Ersatz für sofortige Klimaschutzmaßnahmen. Ihre möglichen Beiträge zur kurzfristigen Abkühlung stehen einer Reihe technischer, ökologischer und geopolitischer Herausforderungen gegenüber, die eine sorgfältige, evidenzbasierte Debatte und internationale Zusammenarbeit erfordern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen