8 Minuten

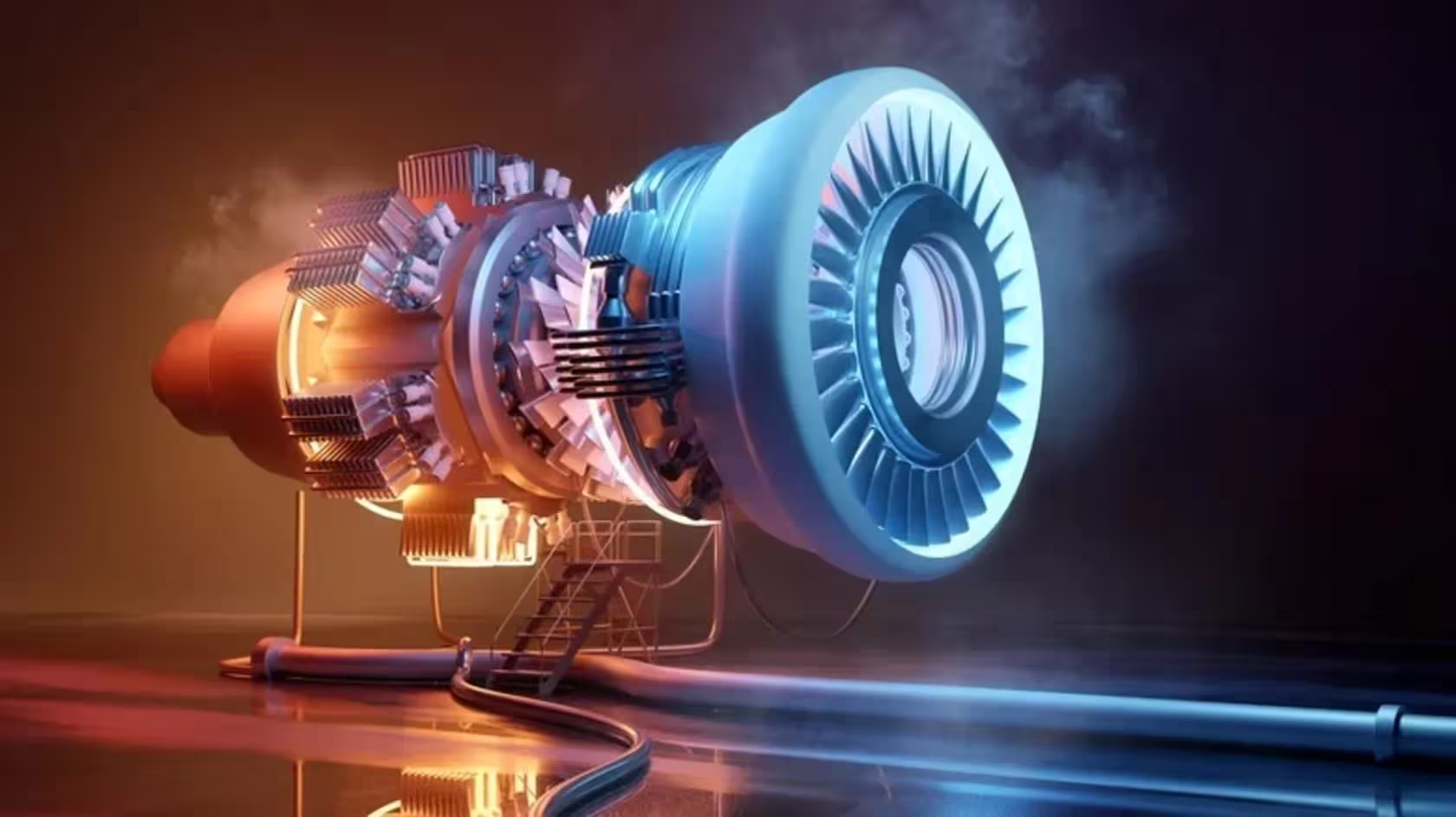

Chinesische Ingenieure haben einen Prototypen eines Strahltriebwerks vorgestellt, der verspricht, ohne fossile Brennstoffe oder Batterien zu arbeiten. Mithilfe der Umgebungsluft und gebündelter Mikrowellenenergie erzeugt dieses mikrowellengetriebene Plasmatriebwerk Schub, indem Luft komprimiert und in Plasma — einen energiegeladenen Materiezustand — ionisiert wird. Sollte sich das Konzept weiterentwickeln, könnte es die CO2-Bilanz der Luftfahrt grundlegend verändern und neue Wege für kohlenstoffarme Antriebstechnologien eröffnen.

Wie ein Mikrowellen-Plasmatriebwerk tatsächlich funktioniert

Der Kerngedanke ist überraschend einfach zu erklären, aber technisch anspruchsvoll in der Umsetzung: Umgebungs- oder Ansaugluft wird zunächst mechanisch komprimiert, dann mit niederfrequenten Mikrowellen bestrahlt, um ein Plasma zu erzeugen. Treffen die Mikrowellen auf die verdichtete Luft, können sie Elektronen aus Atomen lösen; dadurch entsteht ein ionisierter Gaszustand — Plasma — dessen gelöste Ladungsträger elektromagnetische Wechselwirkungen erlauben.

Dieses Plasma kann bei kontrollierter Expansion Energie freisetzen und einen Hochgeschwindigkeits-Auspuffstrom erzeugen, der als Schub wirkt. Im Gegensatz zu konventionellen Verbrennungstriebwerken beruht das Prinzip nicht auf chemischer Oxidation von Kerosin, sondern auf elektromagnetischer Energieübertragung in Form von Mikrowellen. Das bedeutet: kein Verbrennen von Treibstoff an Bord, keine mitgeführten Oxidationsmittel und keine direkten chemischen Abgasprodukte wie CO2 oder Rußpartikel.

Ingenieure berichten, dass die verwendeten Mikrowellenfrequenzen vergleichsweise niedrig sind — in einem Bereich, der an Haushaltsmikrowellen erinnert — doch die erforderlichen Leistungsniveaus, Strahlformung und präzise Steuerung sind deutlich komplexer. Damit ein Mikrowellen-Plasmatriebwerk praktikabel wird, sind hocheffiziente Mikrowellengeneratoren, präzise Magnetfeld- und Gasführungssysteme sowie robuste Kontroll- und Diagnosesysteme nötig, um Plasmaform, Temperatur und Ausströmgeschwindigkeit zu regulieren.

Wesentliche physikalische Faktoren sind Elektronentemperatur, Ionendichte, Druckverhältnisse im Plasmaraum und das Zusammenspiel von elektromagnetischen Feldern mit hydrodynamischen Effekten. Zusätzlich erfordern Strömungsmechanik und Aerodynamik spezifische Kanalgeometrien, damit der erzeugte Plasmaausfluss in nutzbaren Schub umgesetzt wird, ohne die Struktur des Triebwerks zu beschädigen.

Ursprung und frühe Demonstrationen

Die Idee lässt sich bis zu Experimenten im Jahr 2020 zurückverfolgen, die unter der Leitung von Professor Jiao Tang an der Wuhan-Universität begannen. Ursprünglich untersuchten die Forscher mikrowellenunterstützte Verfahren zur Synthese von synthetischem Diamant. Während dieser Laborversuche stellten Tang und sein Team Bedingungen fest, unter denen Mikrowellen Plasma in verdichteter Luft dauerhaft erzeugen und manipulieren konnten. Aus dieser Beobachtung entwickelte sich die Vorstellung, die zugrunde liegende Physik gezielt für Antriebszwecke zu nutzen.

Das erste Proof-of-Concept-Gerät soll eine Stahlsphäre von etwa 900 Gramm levitiert haben — eine vergleichsweise geringe Masse, aber ein wichtiges Erprobungsziel für ein neuartiges Antriebsprinzip. Solche frühzeitigen Demonstrationen zeigen die Machbarkeit im Labormaßstab: Mikrowellen können in einem kontrollierten Volumen ein stabilisiertes Plasma bilden, das Kräfte auf umgebende Körper ausübt. Dennoch ist der Sprung von der Levitation einer kleinen Masse zur Integration in ein bemanntes oder unbemanntes Fluggerät erheblich.

Um von kleinen Versuchsaufbauten zu einem triebwerksfähigen System zu gelangen, sind mehrere Skalierungsschritte notwendig: deutlich größere Plasmakammern, sichere und mobile Hochleistungs-Mikrowellenquellen, geeignete Wärmeabfuhr, sowie umfassende Tests unter realen Luftbedingungen. Auch die Integration in Tragflächen, Rümpfe oder Raketengehäuse erfordert interdisziplinäre Arbeit zwischen Elektrotechnik, Werkstoffwissenschaften, Aerodynamik und Luftfahrtingenieurwesen.

Frühe Demonstrationen beschränkten sich auf kontrollierte Innenraumversuche und kurze Freilufttests; echte Flugversuche mit relevanten Schubwerten stehen noch aus. Trotzdem liefern die Laborergebnisse wertvolle Daten über Plasmaparameter, Mikrowellenfeld-Verteilungen und Materialanforderungen, die die Richtung zukünftiger Entwicklungsstufen bestimmen.

Warum das für Luftfahrt und Klima wichtig ist

Das Potenzial, die CO2-Emissionen der Luftfahrt drastisch zu reduzieren, ist einer der stärksten Treiber für Forschung an alternativen Antrieben wie der Plasmapropulsion. Konventionelle Turbinen verbrennen Kerosin und setzen große Mengen CO2 frei — ein wesentlicher Beitrag zum menschengemachten Klimawandel. Ein Antrieb, der ohne an Bord mitgeführten flüssigen Brennstoff arbeitet und keine chemischen Abgase produziert, würde die direkte Emissionsquelle an Bord eliminieren und könnte die Gesamtemissionen pro Flug drastisch senken, sofern die eingesetzte Primärenergie nachhaltig bereitgestellt wird.

Wichtig ist dabei die Betrachtung des gesamten Energiekreislaufs: Wenn die Mikrowellenleistung aus erneuerbaren Quellen wie Solar- oder Windstrom stammt — eventuell über bodengestützte Energielieferungssysteme oder Energiespeicher an Flughäfen — könnten Flüge deutlich kohlenstoffärmer werden. Das Konzept eröffnet zudem die Möglichkeit, Flugzeuge neu zu gestalten: Wenn kein Treibstofftank mehr in Rumpf oder Flügel untergebracht werden muss, ergeben sich Freiräume für neue Flugzeugarchitekturen, Gewichtsoptimierungen und veränderte Sicherheitskonzepte.

Neben der direkten Klimawirkung sind auch betriebliche Vorteile denkbar. Plasmabasierten Systemen könnten kürzere Betankungs- oder Wartungszyklen ermöglichen, weil keine flüssigen Treibstoffe gehandhabt werden müssen. Gleichzeitig sind Effizienzfragen entscheidend: Die Umwandlungskette von elektrischer Energie in Mikrowellen und dann in Schub muss energetisch konkurrenzfähig gegenüber modernen Turbofans oder hybriden Elektroantrieben sein. Solange die Gesamt-„Well-to-Wake“-Effizienz nicht klar über dem Niveau bestehender Systeme liegt, bleiben viele der klimapolitischen Vorteile theoretisch.

Darüber hinaus beeinflusst die Technologie auch lokale Umweltbelastungen: Wegfall von Flugzeugemissionen in Flughafennähe könnte Feinstaub- und Stickoxid-Werte mindern. Andererseits sind mögliche Auswirkungen hochenergetischer Mikrowellenfelder auf Mensch, Tier und Elektronik zu prüfen, ebenso wie die Emission ionisierter Partikel in die Atmosphäre.

Einordnung gegenüber anderen Antriebskonzepten

Plasmaphysik hat bereits vielfältige Anwendungen in der Spitzenforschung und Raumfahrttechnik. Große Fusionsanlagen arbeiten mit ionisiertem Gas, und elektrische Plasma-Triebwerke (Hallen- oder Ionenantriebe) sind seit Langem in der Satellitentechnik im Einsatz. Jüngst haben mehrere Staaten und Forschungseinrichtungen Prototypen und Konzepte für plasmabasierte Antriebe vorgestellt. Russische Ingenieure beschrieben beispielsweise Langstrecken-Plasmaantriebe, und Raumfahrtbehörden wie die NASA haben mit gepulsten Plasmaraketen experimentiert.

Das chinesische Mikrowellen-Plasmatriebwerk unterscheidet sich insofern, als es Umgebungs- oder Ansaugluft als Arbeitsfluid nutzt und Mikrowellen als primäre Energiequelle einsetzt. Das reduziert die Notwendigkeit eines mitgeführten Arbeitsmediums (im Gegensatz zu ionentriebwerken, die Tanks mit Treibstoff oder Treibstoffvorläufern benötigen) und ermöglicht prinzipiell den Betrieb in atmosphärischer Umgebung. Vergleichbar sind Konzepte wie luftatmende Elektrostrahltriebwerke oder magnetoplasmadynamische Antriebe, die ebenfalls mit ionisiertem Gas arbeiten, doch die Kombination aus Mikrowellenenergie und atmosphärischem Plasma ist ein spezieller Innovationspfad.

Im Wettbewerb der Antriebstechnologien stehen mehrere Kriterien im Vordergrund: spezifischer Schub (Thrust-to-Weight), Energieeffizienz (Wirkungsgrad), Betriebssicherheit, Lebensdauer, Wartungsbedarf und Infrastrukturbedarf. Hybrid-electric-Antriebe oder mit Wasserstoff betriebene Turbinen haben beispielsweise den Vorteil vorhandener Konzepte und klarer industrieller Pfade zur Skalierung. Plasmaantriebe bieten potenziell radikal andere Kompromisse — besonders im Hinblick auf Treibstofffreiheit — stehen jedoch vor größeren Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen.

Für die Luftfahrtbranche ist es wichtig, diese Ansätze nicht isoliert zu betrachten: Möglicherweise werden kombinationen aus mehreren Technologien nötig sein, um unterschiedlichste Flugsegmente (Kurzstrecke, Langstrecke, Fracht, Urban Air Mobility) wirtschaftlich und klimaneutral zu bedienen. Plasmapropulsion könnte sich in bestimmten Nischen oder als Ergänzung zu anderen Systemen durchsetzen, wenn sie die richtigen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Technische Hürden und nächste Schritte

- Leistungsquelle: Zuverlässige, leichte Mikrowellen-Leistungsgeneratoren oder Energiestrahlsysteme sind erforderlich, um genügend Schub für Verkehrsflugzeuge zu generieren. Das schließt Festkörper-Mikrowellenverstärker, klystronähnliche Hochleistungssysteme oder energieeffiziente Strahlungskonzepte ein.

- Thermische und Werkstoffgrenzen: Plasma und starke Mikrowellenfelder belasten Materialien intensiv; fortschrittliche Kühlkonzepte, neue Legierungen, keramikbasierte Beschichtungen oder Verbundwerkstoffe werden nötig sein, um Erosion, Ermüdung und thermische Schädigungen zu vermeiden.

- Sicherheit und Regulierung: Hochleistungsmikrowellen und ionisierte Ausströmung erfordern strenge Zertifizierung, Umweltprüfungen und internationale Standards. Die Auswirkungen auf menschliche Gesundheit, Flugverkehrssicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit von Bord- und Bodenanlagen müssen umfassend untersucht werden.

- Wirkungsgrad und Reichweite: Ingenieure müssen nachweisen, dass die Nettoenergieeffizienz und die erreichbare Reichweite im Vergleich zu modernen Turbo- und Hybridantrieben wirtschaftlich sinnvoll sind. Dazu gehören auch Analysen zur Energieversorgung (Bordakkumulatoren vs. bodengestützte Energieversorgung) und zur Integration erneuerbarer Primärenergiequellen.

Weitere Herausforderungen betreffen die Systemintegration: Steuerungselektronik, Fehlerfallerkennung, Redundanzkonzepte und Wartungskonzepte müssen den hohen Sicherheitsanforderungen der Luftfahrt genügen. Ebenfalls zu klären sind Betriebsmodi für Start, Reiseflug und Landung sowie die Skaleneffekte beim Übergang von Labor- zu Industriegrößenordnungen.

Konkrete nächste Schritte in Forschung und Entwicklung umfassen großmaßstäbliche Tests von Plasmakammern, Dauerbetriebstests unter wechselnden Atmosphärenbedingungen, Materialprüfungen unter realen thermischen Lasten und die Entwicklung tragbarer Hochleistungsmikrowellenquellen. Parallel dazu sind systematische Studies zur Ökobilanz (Well-to-Wake) und zu betrieblichen Szenarien nötig, um realistische Pfade zur Kommerzialisierung zu bewerten.

Kurz gesagt: Mikrowellen-Plasmapropulsion ist ein faszinierender Weg in Richtung treibstofffreier Flüge. Als frühe Technologie besitzt sie großes Potenzial, steht aber vor einer langen Entwicklungsstrecke in den Bereichen Technik, Sicherheit, Zertifizierung und Systemintegration, bevor sie ihre Versprechen in der kommerziellen Luftfahrt einlösen kann. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Kombination aus Plasmaphysik, Mikrowellentechnik und Luftfahrtengineering tragfähig zu industriellen Anwendungen hochskaliert werden kann.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen