9 Minuten

Neue epidemiologische Analysen zeigen einen alarmierenden Anstieg von Appendixkrebs bei Menschen, die seit den 1970er-Jahren geboren wurden — eine Entwicklung, die Forschende antreibt, Ursachen zu ermitteln, die Früherkennung zu verbessern und die Therapie für eine Erkrankung zu optimieren, die bislang als selten gilt.

Ein wachsendes Rätsel: Wer bekommt Appendixkrebs und wie schnell?

Appendixkrebs — Tumoren, die sich im kleinen, fingerförmigen Anhang des Dickdarms bilden — galt lange als Erkrankung älterer Erwachsener. Neuere, in den USA durchgeführte Studien unter der Leitung der Epidemiologin und Molekularbiologin Andreana Holowatyj von der Vanderbilt University dokumentieren jedoch eine markante generelle Verschiebung. Im Vergleich zu Menschen, die in den 1940er-Jahren geboren wurden, hatten Amerikanerinnen und Amerikaner, die zwischen 1976 und 1984 geboren wurden, ein dreifach erhöhtes Risiko, ein Appendixkarzinom zu entwickeln; Kohorten, die in den 1980er-Jahren zur Welt kamen, wiesen sogar eine Vervierfachung der Raten auf.

Um die Seltenheit in Relation zu setzen: Jährlich werden in den USA etwa 150.000 Menschen mit kolorektalem Karzinom diagnostiziert, während Appendixkarzinome nur rund 3.000 Fälle pro Jahr ausmachen. Dennoch ist heute etwa jeder dritte Patient mit Appendixkrebs unter 50 Jahre alt — eine dramatische Verlagerung hin zu jüngeren Altersgruppen, die Jahrzehnte medizinischer Erwartungen in Frage stellt.

„Wenn man an die großen Fortschritte bei anderen Krebsarten denkt, klafft hier eine deutliche Lücke,“ sagte Holowatyj 2024 gegenüber Pressevertretern. Die nationale Analyse ihres Teams aus dem Jahr 2020 zeigte, dass die Inzidenz von malignen Appendixkarzinomen zwischen 2000 und 2016 um 232 % gestiegen ist, wobei jede Generation Zuwächse aufwies. Diese Trends haben sich auch in späteren Folgeanalysen fortgesetzt und legen nahe, dass ein echter Kohorten-Effekt vorliegt, der epidemiologische Aufmerksamkeit erfordert. Solche Kohorten-Effekte sind relevant für die öffentliche Gesundheitsplanung, für Forschungssubventionen und für die Entwicklung zielgerichteter Früherkennungsstrategien.

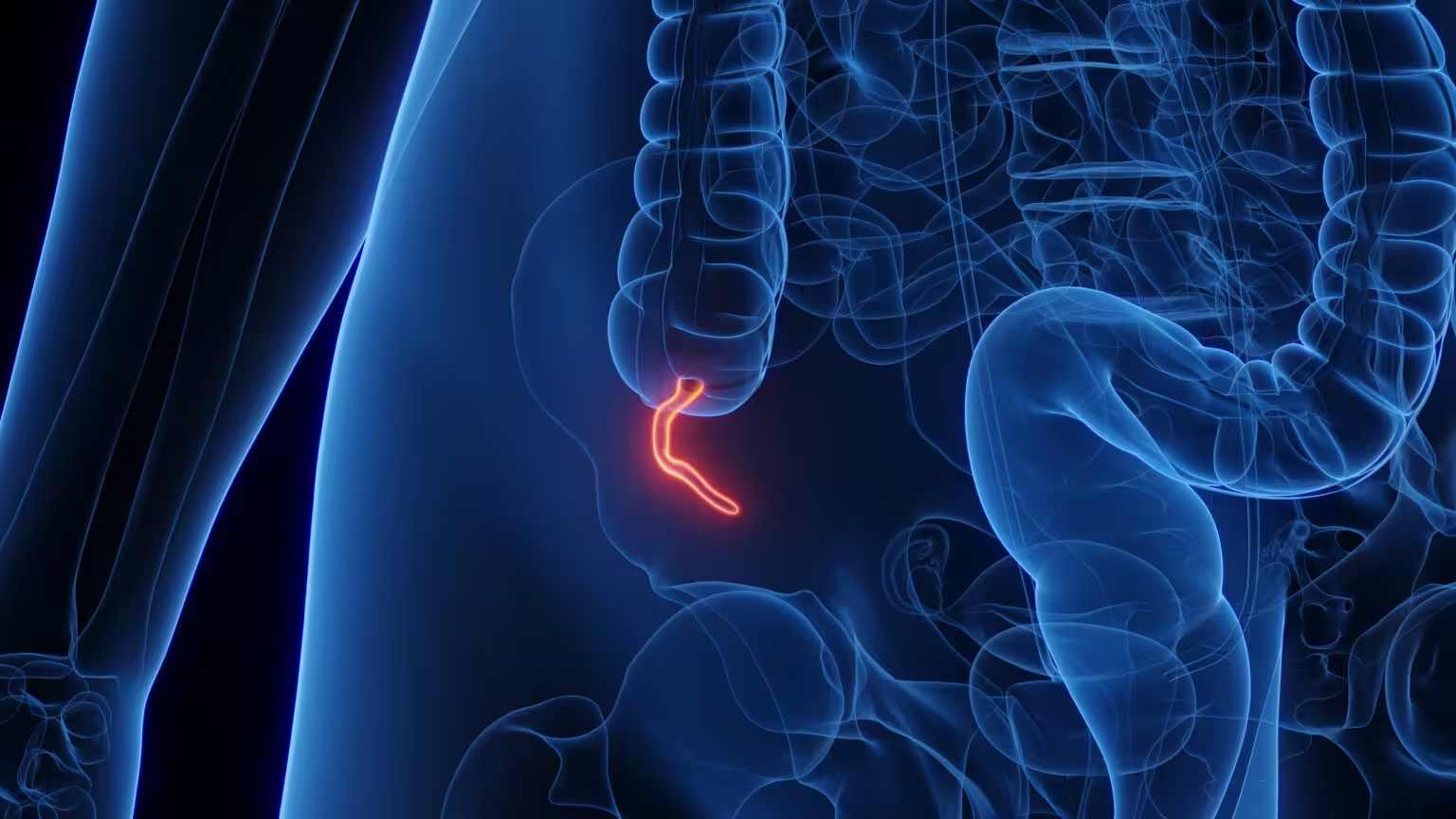

Illustration des weiblichen Wurmfortsatzes (Appendix)

Warum Appendix-Tumoren übersehen werden können

Ein Teil des Problems liegt in der Klinik: Frühsymptome von Appendixkrebs sind unspezifisch. Bauchschmerzen, Völlegefühl oder Beckenbeschwerden sind häufige Beschwerden, die weitaus häufigere Erkrankungen imitieren — Blinddarmentzündung (Appendizitis), Reizdarmsyndrom, Hernien oder bei Frauen ovarielle Zysten und endometriale Probleme. Da Appendix-Tumoren insgesamt selten sind, denken Ärztinnen und Ärzte bei solchen Symptomen oft zunächst an die häufigeren Diagnosen. Viele Tumoren werden erst bei Operationen, bei einer histologischen Untersuchung von entferntem Gewebe oder bei fortgeschrittener Bildgebung als überraschender Befund identifiziert.

Die Diagnose wird zusätzlich durch Veränderungen in der klinischen Praxis erschwert. Die nicht-operative Behandlung der Appendizitis mit Antibiotika nimmt zu; während dieses Vorgehen in vielen Fällen sinnvoll ist, könnte es die Zahl der zufälligen Tumorentdeckungen reduzieren, die früher häufiger vorkamen, als Appendizes routinemäßiger entfernt wurden. Das hat Konsequenzen für die Früherkennung von Appendixkarzinomen, denn opportunistische Diagnosen bei Blinddarmoperationen waren früher eine wichtige Entdeckungsquelle.

Auf molekularer Ebene unterscheiden sich Appendix-Tumoren deutlich von kolorektalen Karzinomen. „Appendix-Tumoren weisen andere molekulare Merkmale auf als Kolonkarzinome,“ erklärte Holowatyj bereits 2020. Sie verhalten sich und metastasieren anders, reagieren häufig schlechter auf standardisierte Chemotherapien, die für kolorektale Karzinome entwickelt wurden, und scheinen jüngere Erwachsene überproportional zu betreffen. Diese biologischen Unterschiede machen es schwierig, Screening- oder Behandlungsstrategien ohne gezielte Forschung von Darmkrebs auf Appendixkrebs zu übertragen. Differentialdiagnosen, molekulare Subtypisierung und zielgerichtete Therapien sind hier zentrale Forschungsfelder.

Was könnte den Anstieg antreiben?

Ein einzelner „Raucher“ als eindeutige Ursache ist bislang nicht identifiziert. Holowatyj und Kolleginnen und Kollegen nennen mehrere plausiblen Mitwirkende: Veränderungen in Ernährung und körperlicher Aktivität, zunehmende Belastung durch Umweltkontaminanten, vererbte genetische Varianten sowie Veränderungen in der mikrobiom-bedingten Entzündungslage. Lebensstilfaktoren, die bei jüngeren Kohorten häufiger sind — höherer Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln, steigende Adipositasraten, Alkoholgebrauch und gestörte Schlafrhythmen — wurden bereits mit erhöhten Risiken für verschiedene gastrointestinale Tumoren in Verbindung gebracht und könnten auch beim Appendixkrebs eine Rolle spielen.

Auch sozioökonomische und gesundheitssystemische Faktoren spielen eine Rolle: Veränderungen im Zugang zur Primärversorgung, Unterschiede in der Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen oder regional unterschiedliche Expositionen gegenüber Schadstoffen könnten kohortenartige Muster erklären. Epidemiologische Studien, die soziale Determinanten, Ernährungsdaten, regionale Umweltmessungen und medizinische Versorgungsmuster kombinieren, sind nötig, um Kausalzusammenhänge zu prüfen.

Hypothesen zur Umweltbelastung gewinnen an Bedeutung. Forschende untersuchen, ob so genannte „Forever Chemicals“ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, PFAS), Mikroplastikpartikel oder andere Schadstoffe im Trinkwasser das Krebsrisiko beeinflussen könnten. Änderungen in der Wasserqualität, industrielle Emissionen oder langfristige chemische Expositionen, die sich über Jahrzehnte akkumulieren, könnten Kohorten-Effekte erklären. Direkte kausale Verknüpfungen zu Appendixkrebs sind jedoch bislang nicht belegt. Solche Verknüpfungen zu zeigen, erfordert hochwertige Fall-Kontroll-Studien, Prospektivkohorten mit Expositionsdaten und molekulare Analysen, die Umweltsignaturen in Tumorgewebe identifizieren.

Genetische Prädispositionen sind ein weiterer Untersuchungsbereich. Während einige familiäre Syndrome bekanntermaßen das Risiko für Darmtumoren erhöhen, sind spezifische, vererbbare Varianten, die das Risiko für Appendixkarzinome steigern, noch nicht umfassend charakterisiert. Kombinationen aus genetischer Veranlagung und Umwelteinflüssen (Gen-Umwelt-Interaktionen) könnten erklären, warum bestimmte Kohorten stärker betroffen sind.

„Ich sehe durchaus Patienten in ihren 20ern und 30ern mit fortgeschrittenen Appendix-Tumoren, die wir behandeln,“ sagte Steven Ahrendt, chirurgischer Onkologe an der University of Colorado, im Kommentar zu Holowatyjs Arbeit. Er wies darauf hin, dass der Anstieg von Darmkrebs bei jungen Erwachsenen auf gemeinsame, bevölkerungsweite Treiber hindeuten könnte. Vergleichende Studien zwischen jungen Patientenkohorten mit Kolon- und Appendixkrebs könnten solche gemeinsamen Risikomuster sichtbar machen.

Veränderungen der Wasserqualität könnten eine Rolle beim Anstieg von Appendixkrebs spielen

Klinische und Forschungsdefizite

Weil Appendixkrebs selten ist, zieht diese Erkrankung nur begrenzte Forschungsförderung an und es fehlen standardisierte Screening-Empfehlungen. Für Personen mit durchschnittlichem Risiko existiert kein routinemäßiger Test, der spezifisch auf Appendixkrebs abzielt. Wird die Erkrankung in einem frühen Stadium entdeckt — häufig als Zufallsbefund während einer Operation — sind die Heilungschancen deutlich besser; fortgeschrittene Fälle erfordern dagegen komplexe kombinierte Verfahren wie zytoreduktive Chirurgie in Kombination mit intraperitonealer Chemotherapie (HIPEC), die mit erheblicher Morbidität und langen Erholungszeiten verbunden sind.

Zusätzlich erschwert die heterogene Tumorbiologie die Entwicklung standardisierter Behandlungsprotokolle. Unterschiedliche histologische Subtypen (z. B. muzinöse versus nicht-muzinöse Appendixkarzinome), molekulare Alterationen und die variable Metastasierungstendenz verlangen individualisierte Therapieansätze. Klinische Register, internationale Konsortien und prospektive Studien sind notwendig, um Wirksamkeit und Nebenwirkungsprofile verschiedener multimodaler Therapien zu vergleichen und Leitlinien zu entwickeln.

Kritisch sind auch bessere diagnostische Instrumente: verbesserte Bildgebungstechniken, molekulare Biomarker im Blut oder Stuhl, und minimalinvasive Methoden zur Gewebeanalyse könnten dazu beitragen, Tumoren früher zu entdecken. Die Identifikation spezifischer Biomarker, die auf die Anlage Appendix als Ursprungsort hinweisen, wäre ein Durchbruch für Früherkennung und Therapieplanung. Solche Marker könnten auf Tumor-DNA (ctDNA), spezifische Proteinsignaturen oder mikrobielle Signaturen im Stuhl basieren.

Holowatyjs Team plant, weiterhin zu kartieren, wer besonders gefährdet ist und warum, indem epidemiologische Trends mit molekularem Profiling kombiniert werden, um unterschiedliche Tumorsubtypen und mögliche Umweltlinks zu identifizieren. Diese Forschung zielt darauf ab, Biomarker zu entdecken, die eine frühere Erkennung ermöglichen, oder gezielte Therapien vorzuschlagen, die auf die spezifische Biologie von Appendix-Tumoren abgestimmt sind. Internationale Datenpools und harmonisierte Biobanken werden dabei helfen, ausreichend viele Proben zu sammeln, um robuste molekulare Analysen durchzuführen.

Expert Insight

„Wir sehen einen Kohorten-Effekt bei mehreren gastrointestinalen Krebsarten, und Appendix-Tumoren scheinen Teil dieses Musters zu sein,“ sagt Dr. Laura Bennett, Gastrointestinal-Onkologin an einem großen akademischen Zentrum. „Das deutet nicht auf eine einzelne Ursache hin, sondern auf ein Zusammenwirken — Ernährung, Umweltbelastungen, Veränderungen des Mikrobioms und genetische Faktoren. Für Klinikpersonal heißt das: bei jüngeren Patienten mit persistierenden abdominalen oder beckenbezogenen Symptomen sollte eine erhöhte diagnostische Wachsamkeit gelten, und wir sollten Forschungsanstrengungen unterstützen, die Tumorbiologie mit bevölkerungsweiten Expositionen verknüpfen.“

Forschungsprioritäten und praktische Empfehlungen

Zur Schließung der Wissenslücken sind mehrere Schritte dringend erforderlich. Dazu gehören:

- Multiplikation von epidemiologischen Studien, die Geburtskohorten, Geografie, sozioökonomische Faktoren und klinische Daten kombinieren.

- Aufbau von Biobanken und Datennetzen, um ausreichend Tumorproben und Kontrollproben für molekulare Analysen zu erhalten.

- Interdisziplinäre Studien, die Umweltchemie (z. B. PFAS-Messungen), Trinkwasseranalysen, Ernährungs- und Lebensstilinformationen sowie genetische Daten integrieren.

- Entwicklung und Validierung von Biomarkern (ctDNA, Proteomik, Mikrobiom-Signaturen) für die Frühdiagnose und zur Subtypisierung von Appendixkarzinomen.

- Randomisierte Studien und Registerstudien zur Evaluierung multimodaler Therapieansätze, einschließlich chirurgischer Techniken, intraperitonealer Chemotherapie und zielgerichteter medikamentöser Therapien.

Für die klinische Praxis empfiehlt es sich, bei anhaltenden, nicht erklärten Bauch- oder Beckenbeschwerden, insbesondere bei jüngeren Patienten, differentialdiagnostisch auch seltene Ursachen wie Appendixkarzinome in Betracht zu ziehen. Eine frühzeitige bildgebende Abklärung, interdisziplinäre Fallbesprechungen und gegebenenfalls eine niedrigere Schwelle für diagnostische Eingriffe können dabei helfen, Tumoren schneller zu identifizieren.

Schlussfolgerung

Der Anstieg von Appendixkrebs bei jüngeren Generationen ist ein dringendes Warnsignal. Er macht deutlich, wie Veränderungen in Lebensstil, Umwelt und medizinischen Versorgungspraktiken das Krebsrisiko in subtilen, über längere Zeiträume wirksamen Weisen verändern können. Verbesserte Awareness unter Klinikerinnen und Klinikern, intensivere Forschung zu molekularen Treibern, systematische Untersuchungen von Umweltbelastungen und der Aufbau internationaler Dateninfrastrukturen sind wesentliche Schritte, um die Wissenslücke zu schließen und die Behandlungsergebnisse für Betroffene — insbesondere für unerwartet junge Patienten — zu verbessern. Nur durch koordinierte, multidisziplinäre Anstrengungen lassen sich Ursachen besser verstehen, Früherkennung optimieren und zielgerichtete Therapien entwickeln.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen