8 Minuten

Wiederholte Kopfballkontakte und Gehirngesundheit: Was die neue Studie ergab

Fußball, die weltweit meistgespielte Sportart, steht erneut im Blickpunkt, nachdem eine große Forschungsarbeit wiederholte Kopfballkontakte mit messbaren Veränderungen im Gehirn erwachsener Amateurspieler in Verbindung gebracht hat. Die bislang größte Studie zu diesem Thema untersuchte 352 Amateurspieler und stellte fest, dass diejenigen, die mehr als >1.000 Kopfballkontakte pro Jahr angaben, mikroskopische Veränderungen in einer spezifischen Grenzschicht des Gehirns zeigten. Diese strukturellen Veränderungen gingen mit leichten, aber statistisch signifikanten Einbußen bei Tests zu Gedächtnis und Lernen einher.

Die Studie konzentrierte sich auf Spieler, die mindestens fünf Jahre aktiv gespielt hatten und innerhalb der letzten sechs Monate noch aktiv waren. Wichtig ist, dass die beobachteten Effekte unabhängig von Alter und Geschlecht auftraten und bei Teilnehmern dokumentiert wurden, die keine diagnostizierten Gehirnerschütterungen angegeben hatten – was darauf hindeutet, dass selbst subkonkussive Einwirkungen biologisch relevant sein können.

„Wesentlich an unserer Studie ist, dass sie erstmals zeigt, dass die Exposition gegenüber wiederholten Kopfstößen spezifische Veränderungen im Gehirn verursacht, die wiederum die kognitive Funktion beeinträchtigen“, sagte der Neurowissenschaftler Michael Lipton von der Columbia University, dessen Labor seit mehr als einem Jahrzehnt zu Kopfballthemen forscht.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Die Schnittstelle von grauer und weißer Substanz (GWI)

Die neuen Ergebnisse bauen auf früheren Arbeiten auf, die wiederholte Kopftraumata mit Unterschieden in der weißen Substanz und mit kognitiven Veränderungen bei Kontaktsportlern verknüpft haben. Wo sich diese Studie von vielen früheren Untersuchungen unterscheidet, ist das bildgebende Ziel: die kortikale Schnittstelle zwischen grauer und weißer Substanz (GWI). Die GWI liegt an den äußersten Windungen des Gehirns – dicht an der kortikalen Oberfläche sowie an Gyri und Sulci – und ist mit konventionellem Diffusions-Magnetresonanztomographie (dMRI) schwer zu beurteilen.

Diffusions-MRT misst die Bewegung von Wassermolekülen im Gewebe und kann Mikrostruktur offenbaren. Liptons Team entwickelte eine verbesserte, dMRI-basierte Methode, die die Übergangszone zwischen grauer Substanz (Neuronenkörper und Synapsen) und weißer Substanz (Axonbündel) besser auflöst. In gesundem Gewebe ist die Grenze zwischen diesen Schichten relativ scharf; eine Abnahme der Schärfe kann auf mikrostrukturelle Störungen hinweisen, etwa veränderte Axonorientierungen, lokales Anschwellen oder Änderungen in der zellulären Architektur.

Die Doktorandin Joan Song aus Liptons Labor beschrieb den Ansatz: "Bei gesunden Personen gibt es einen scharfen Übergang zwischen diesen Geweben. Wir untersuchten, ob eine Abschwächung dieses Übergangs durch leichte Einwirkungen beim Kopfball entstehen kann." Mit dieser Methode identifizierten die Forschenden eine unschärfere Grenzfläche bei Spielern mit hoher Kopfballexposition, insbesondere am anterioren Hirnbasisbereich.

Wo die Veränderungen auftreten und wie sie entstehen könnten

Die mikrostrukturellen Veränderungen lokalisierten sich in der orbitofrontalen Region des Gehirns – direkt hinter den Augen – eine Region, die mit der erwarteten Flugbahn und den Biomechaniken eines Kopfballs übereinstimmt. Das Team vermutet, dass ein Contrecoup-Mechanismus wirken könnte: Wenn der Schädel an einer Stelle getroffen wird, kann das Gehirn verschieben und an der gegenüberliegenden inneren Schädeloberfläche aufprallen, was zu fokalen Verletzungen führt. Wiederholte milde Kräfte dieser Art, selbst wenn sie keine diagnostizierte Gehirnerschütterung verursachen, können über die Zeit kumulative Gewebeveränderungen bewirken.

Der orbitofrontale Kortex ist an Entscheidungsprozessen, Lernen sowie an bestimmten Aspekten von Gedächtnis und Emotionsregulation beteiligt. In dieser Studie schnitten Teilnehmer mit höherer Kopfballexposition etwas schlechter bei standardisierten Tests zu Gedächtnis und Lernen ab. Zwar waren die Unterschiede auf individueller Ebene gering, doch argumentieren die Autoren, dass sie angesichts der weiten Verbreitung des Fußballs auf Bevölkerungsebene bedeutsam sind.

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass Veränderungen der GWI in früheren Bildgebungsstudien möglicherweise untererfasst wurden, weil die kortikale Grenze technisch schwierig zu messen ist. Diese Untererfassung könnte helfen, widersprüchliche Befunde in der Literatur zu erklären, ob Kopfballkontakte strukturelle Gehirnveränderungen bei Amateurspielern verursachen.

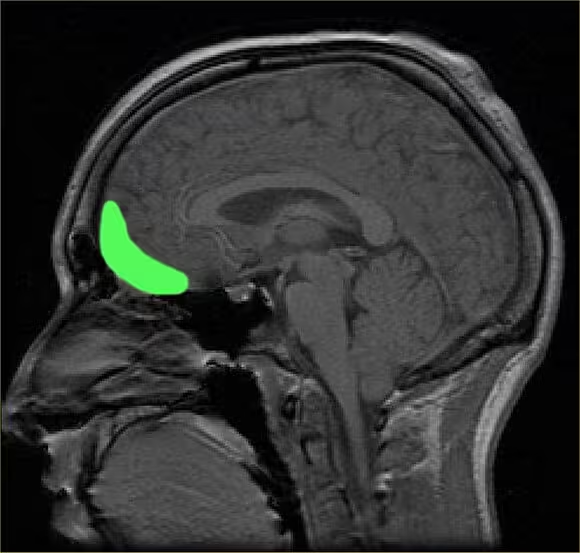

Der orbitofrontale Kortex, in dem Veränderungen der GWI beobachtet wurden.

Studiendesign, Methoden und Einschränkungen

Wesentliche Studiendetails:

- Kohorte: 352 erwachsene Amateurfußballer mit mindestens fünf Jahren Spielzeit und kürzlicher Aktivität (innerhalb von sechs Monaten).

- Expositionsmaß: Selbstberichtete Kopfballanzahl pro Jahr, wobei eine Schwelle von >1.000 Kopfballkontakten zur Definition höherer Exposition verwendet wurde.

- Bildgebung: Fortgeschrittene Diffusions-MRT mit Fokus auf die kortikale Grau‑Weiß-Schnittstelle zur Quantifizierung mikrostruktureller Integrität.

- Kognitive Tests: Standardisierte Messungen von Gedächtnis und Lernen, die allen Teilnehmern verabreicht wurden.

Von den Autoren anerkannten Einschränkungen sind die Abhängigkeit von selbstberichteten Kopfballzahlen, die ungenau sein können; das querschnittliche Studiendesign, das kausale Schlussfolgerungen einschränkt; sowie die Notwendigkeit, die Befunde durch Längsschnittuntersuchungen und ergänzende Biomarker zu bestätigen. Das Team empfiehlt prospektive Studien, die objektive Messungen der Kopfballexposition (beispielsweise instrumentierte Mundschützer oder Stirnbänder), serielle Bildgebung und langfristige kognitive Nachverfolgung kombinieren.

Außerdem traten die GWI-Veränderungen neben kognitiven Unterschieden auf, die Effektgrößen waren jedoch klein. Das bedeutet, dass viele Personen mit häufigen Kopfballkontakten kurzfristig keine klinisch auffälligen Einschränkungen erfahren könnten, aber Bevölkerungsgruppen mit hoher kumulativer Exposition ein erhöhtes Risiko für subtile Defizite und möglicherweise spätere neurodegenerative Folgen tragen könnten.

Folgen für die Sicherheit von Athleten und künftige Forschung

Kontaktsportarten wie American Football, Australian Rules Football und Rugby stehen bereits wegen der Folgen wiederholter Kopfverletzungen in der Kritik, oft im Zusammenhang mit einer Gehirnerschütterungsproblematik im Profibereich. Liptons Arbeit unterstreicht, dass bereits relativ geringfügige, wiederholte Einwirkungen – typisch für Kopfballübungen und Spielgeschehen im Fußball – auch bei Nicht‑Profis messbare Gehirneffekte verursachen können.

Praktische Konsequenzen umfassen eine Neubewertung von Trainingsmethoden im Jugendbereich, von häufigen Kopfballübungen und die Entwicklung von Schutzstrategien. Mögliche Maßnahmen reichen von geänderten Trainingsformen zur Begrenzung repetitiver Kopfballkontakte über verbesserte Technikschulung bis hin zur Einführung von Überwachungstechnologien in risikoreichen Kontexten.

Aus Forschungssicht erscheint die GWI nun als wichtiges Bildgebungsziel für weitere Studien zu subkonkussiven Einwirkungen. Die Autoren ziehen außerdem in Betracht, dass GWI-Veränderungen in Fällen mit langjähriger oder starker Exposition mit chronisch-traumatischer Enzephalopathie (CTE) in Verbindung stehen könnten, wenngleich direkte Belege für einen Zusammenhang mit CTE neuropathologische Bestätigung und Langzeitstudien erfordern.

Verwandte Technologien und Messinstrumente

Fortschritte bei Wearables, Kopfaufprall-Telemetrie und mobiler Biomechanik eröffnen Wege, die Kopfballexposition in Training und Spielen objektiv zu quantifizieren. In Kombination mit verfeinerten MRT-Protokollen und maschinellen Lernverfahren zur Erkennung subtiler mikrostruktureller Veränderungen könnten diese Technologien präzisere Expositions‑Antwort‑Modelle und individualisierte Risikoabschätzungen ermöglichen.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

Dr. Elena Rossi, eine fiktive, aber realistisch dargestellte Forscherin im Bereich Neuromechanik und wissenschaftliche Kommunikatorin, kommentiert: "Diese Studie erweitert unser Verständnis, indem sie den Blick auf die kortikale Grenze richtet, eine Region, in der sich wiederholte, energiearme Einwirkungen zu Schäden aufsummieren können, die traditionelle Bildgebung übersehen könnte. Zwar sind die durchschnittlichen kognitiven Unterschiede klein, doch das epidemiologische Signal ist klar: Wiederholte subkonkussive Einwirkungen verdienen sorgfältige Untersuchung und Gegenmaßnahmen. Der nächste Schritt besteht darin, objektive Expositionsdaten mit longitudinalen Gehirnausgangsgrößen zu verknüpfen, damit wir evidenzbasierte Empfehlungen für Spieler und Trainer entwickeln können."

Was das für Spieler, Trainer und Eltern bedeutet

Für Amateurspieler und im Jugendfußball Tätige legt die Studie nahe, dass ein vorsichtiger Ansatz vernünftig sein kann. Das Begrenzen von intensiven Kopfballübungen, die Betonung korrekter Technik (Verwendung der Stirn statt der Haarlinie oder Kopfseiten) und ein Ausgleich der Trainingszeit durch nicht‑kopfballbezogene Fertigkeiten können die kumulative Exposition reduzieren. Sportverbände und Jugendorganisationen können Richtlinien erwägen, die repetitive Kopfballkontakte in bestimmten Altersgruppen einschränken, bis Langzeitdaten vorliegen.

Ärztinnen und Ärzte sowie Sportmedizin-Teams sollten sich bewusst sein, dass das Fehlen diagnostizierter Gehirnerschütterungen nicht zwangsläufig das Ausbleiben von durch Einwirkungen verursachten Gehirnveränderungen bedeutet. Fragen zur Häufigkeit von Kopfballkontakten in Athletenanamnesen aufzunehmen und gegebenenfalls Zugang zu kognitiven Tests oder Bildgebung für Athleten mit hoher Exposition zu ermöglichen, könnte die Früherkennung und das Management verbessern.

Fazit

Die bislang größte Studie an Amateurfußballern ergab, dass häufiges Köpfen – mehr als tausend Kopfballkontakte pro Jahr – mit mikrostrukturellen Veränderungen an der kortikalen Grau‑Weiß‑Grenzschicht nahe dem orbitofrontalen Kortex sowie mit kleinen, aber signifikanten Einbußen bei Gedächtnis- und Lernleistungen korreliert. Die Forschung hebt ein bislang unterschätztes Bildgebungsziel (die GWI) hervor und stärkt die Argumentation, dass sich wiederholte subkonkussive Einwirkungen zu messbaren Gehirnveränderungen aufsummieren können. Während weitere Längsschnitt‑ und objektive Expositionsstudien nötig sind, um Kausalität und Langzeiteffekte zu klären, unterstützen diese Befunde vorsichtige Strategien zur Reduktion repetitiver Kopfballkontakte, insbesondere im Jugend‑ und Amateursportbereich.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen