5 Minuten

Ein neues lichtgetriebenes Rechenparadigma

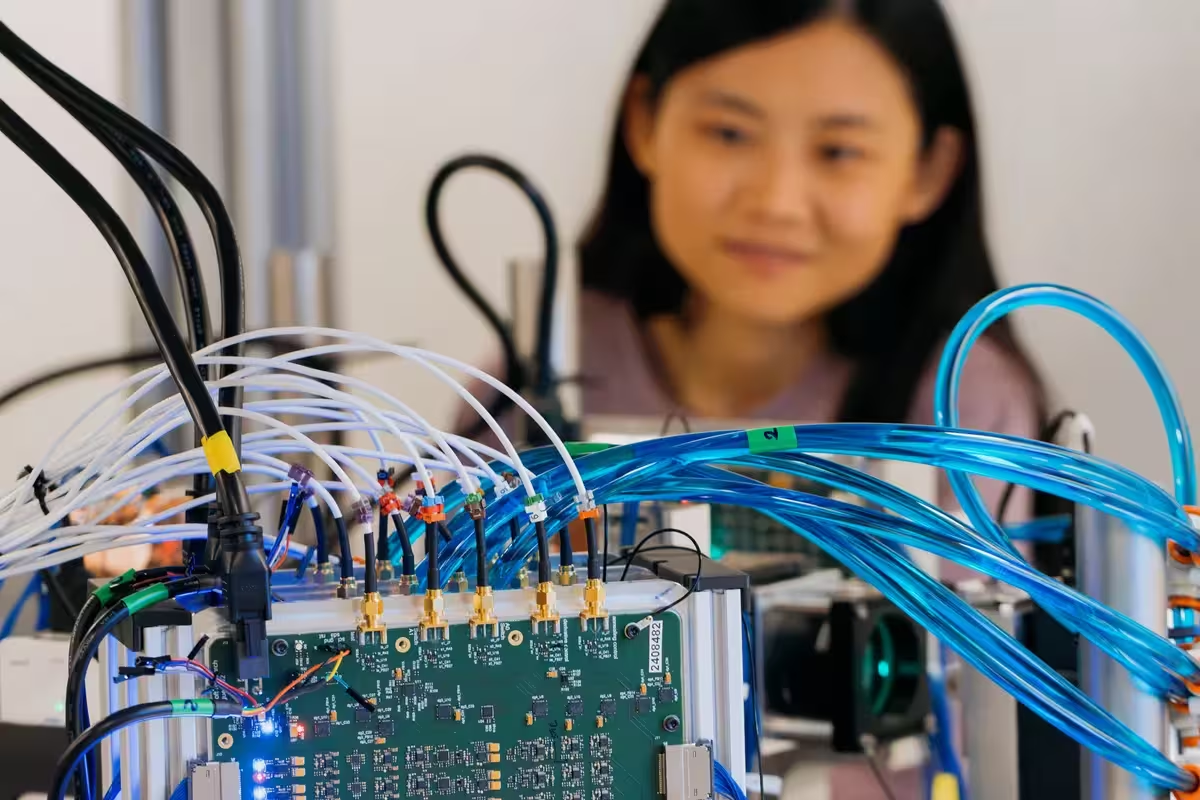

Forscher bei Microsoft und Partnerinstituten haben einen funktionierenden analogen optischen Computer (AOC) demonstriert, der bestimmte KI- und Optimierungsprobleme mit Licht statt mit herkömmlichen elektronischen Transistoren angeht. Während Experten betonen, dass dieser Ansatz keinen Ersatz für universelle digitale Rechner darstellt, zeigt der AOC Potenzial als besonders energieeffizienter Beschleuniger für gezielte Workloads wie Machine-Learning-Inferenz, Bildrekonstruktion und eingeschränkte Optimierungsaufgaben.

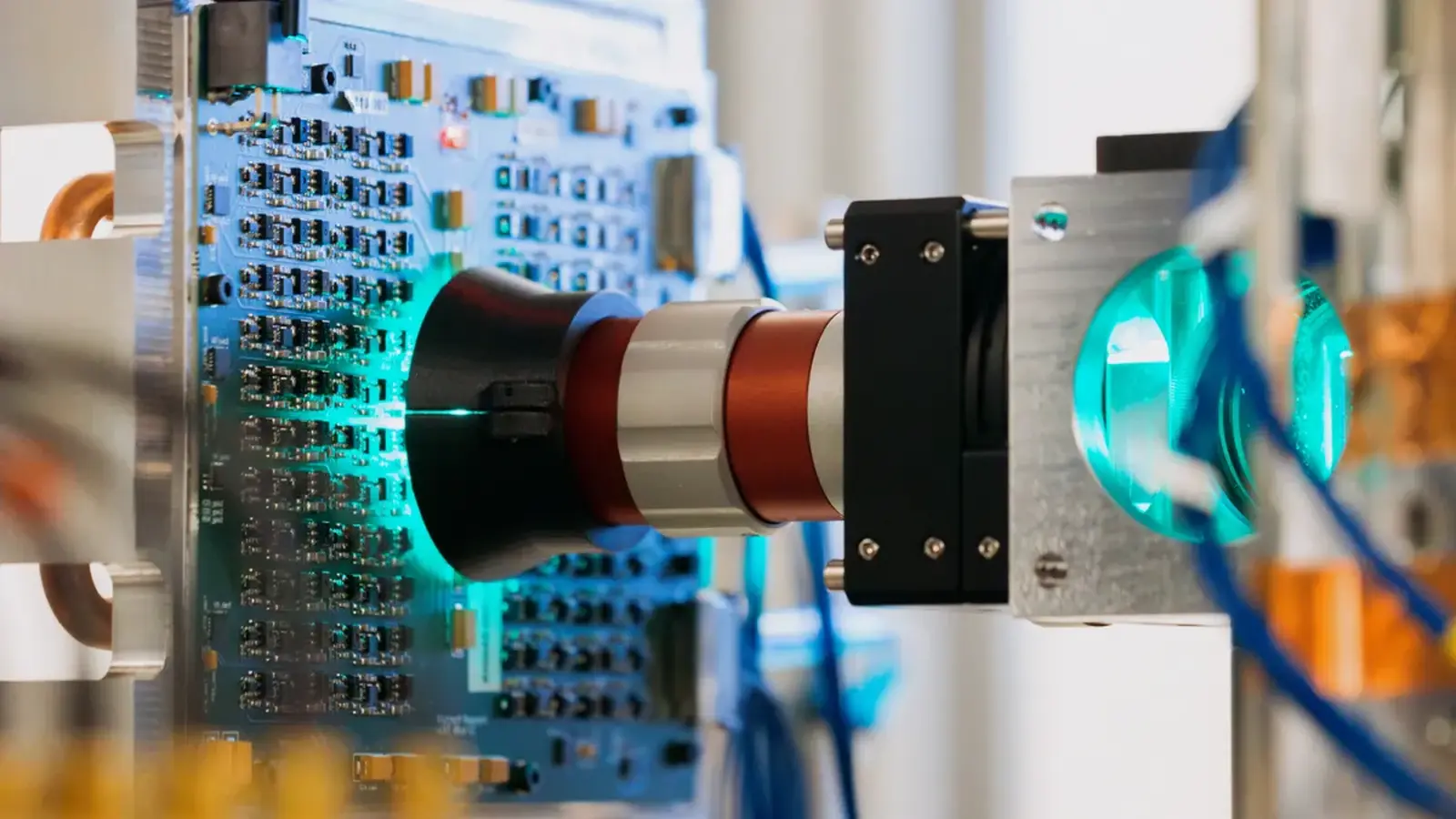

Wie der AOC funktioniert und die Rolle eines „digitalen Zwillings“

Das System kombiniert ein physisches photonisches Instrument mit einer ergänzenden Software-Replik — einem „digitalen Zwilling“, der das Verhalten des optischen Geräts in Silizium modelliert. Diese hybride Strategie erlaubt es Ingenieurteams, Experimente in der Software zu skalieren, bevor sie auf die Hardware übertragen werden, und ermöglicht so komplexere Problemlösungen als es das Prototypgerät derzeit allein leisten kann.

„Der digitale Zwilling ist der Ort, an dem wir an größeren Problemen arbeiten können, als das Instrument momentan bewältigen kann“, erklärte Michael Hansen, Senior Director für biomedizinische Signalverarbeitung bei Microsoft Health Futures, im Projektbericht. Der Zwilling erlaubt die Simulation deutlich mehr Variablen und reichhaltigerer algorithmischer Workflows und beschleunigt so die Entwicklung künftiger, größerer AOC-Arrays.

Frühe Benchmarks: Bildklassifikation und MRT-Rekonstruktion

Um das Konzept zu validieren, führte das Team klassische Machine-Learning-Aufgaben wie Bildklassifikation auf dem physischen AOC aus. Die Leistung lag bei diesen einfachen Workloads annähernd auf dem Niveau eines herkömmlichen digitalen Rechners. Die Forscher argumentieren jedoch, dass das Skalieren des AOC — etwa durch Hinzufügen weiterer Mikro-LED-Kanäle und optischer Komponenten — dem System bei großen Problemen einen erheblichen Energieeffizienzvorteil verschaffen könnte.

Mit Hilfe des digitalen Zwillings demonstrierten die Forschenden einen überzeugenden medizinischen Anwendungsfall: die Rekonstruktion einer 320-mal-320-Pixel-Gehirn-MRTs unter Verwendung von nur 62,5 % der ursprünglichen Messdaten. Das Modell reproduzierte das diagnostische Bild präzise, was einen Weg zu kürzeren MRT-Erfassungszeiten und geringerer Belastung für Patienten durch lange Scan-Sitzungen andeutet.

Optimierungstests: Finanzabwicklung und Risikominimierung

Über Bildgebung und Klassifikation hinaus wandte das AOC-Framework auf eine Reihe finanzieller Optimierungsprobleme an. Die Tests simulierten effiziente Fondsübertragungen zwischen mehreren Parteien bei gleichzeitiger Minimierung des aggregierten Risikos — eine typische Herausforderung für Clearingstellen und große Finanznetzwerke. In diesen Szenarien erzielte der AOC-Ansatz höhere Erfolgsraten als einige aktuelle Quantenprototypen und unterstreicht damit das Potenzial photonischer analoger Rechner in kombinatorischer Optimierung und Operations Research.

Produktmerkmale und technische Highlights

- Analoge optische Berechnung unter Verwendung von räumlicher Lichtmodulation und Mikro-LED-Arrays.

- Hybride Architektur mit skalierbarem digitalen Zwilling für Simulationen und problemlösungen in größerem Maßstab.

- Prototypennahe Parität mit digitalen Rechnern bei kleinen ML-Aufgaben und starke Effizienzgewinne in simulierten, größeren Instanzen.

- Demonstrierte Anwendungen: Bildklassifikation, sparse MRT-Rekonstruktion und Mehrparteien-Finanzoptimierung.

Vorteile und Einschränkungen

Zu den Vorteilen zählen ein erhebliches Energieeffizienzpotenzial für dichte, parallelisierbare Workloads, verringerte Latenzzeiten für bestimmte Inferenz-Aufgaben sowie vielversprechende Ergebnisse bei Rekonstruktions- und Optimierungsproblemen. Die derzeitigen Einschränkungen sind jedoch deutlich: Der AOC ist ein Prototyp, der auf Nischenproblemklassen zugeschnitten ist und kein universeller Prozessor. Wie Aydogan Ozcan, ein Forscher im Bereich optische Rechnersysteme an der UCLA, der nicht an der Studie beteiligt war, anmerkte, eignet sich die Technologie am besten für bestimmte KI- und Optimierungs-Workloads, nicht für allgemeines Rechnen.

Vergleich: photonisch-analog vs. digital und Quantenansätze

Im Vergleich zu traditionellen CPUs und GPUs können analoge optische Prozessoren die Physik nutzen, um bestimmte lineare und Optimierungsaufgaben mit deutlich geringerem Energieverbrauch pro Operation zu berechnen. Gegenüber noch jungen Quantenplattformen sind photonische analoge Systeme für einen kurzfristigen Einsatz mit realen Daten praktischer und zeigten in den Finanztests der Forscher höhere Erfolgsraten. Dennoch hat jede Plattform ihre spezifischen Stärken: Quantensysteme zielen auf bestimmte kombinatorische und Sampling-Aufgaben ab, während photonisch-analoge Systeme bei massiv paralleler linearer Algebra und Rekonstruktionsproblemen glänzen.

Anwendungsfälle und Markt Relevanz

Nahegelegene Märkte umfassen die medizinische Bildgebung (beschleunigte MRT- und CT-Rekonstruktion), AI-Inferenzbeschleuniger für Edge- und Rechenzentrumsumgebungen sowie Finanzdienstleistungen für Portfolio-Optimierung und Clearing. Wenn Hersteller die Anzahl der Mikro-LEDs erhöhen und die Integration verbessern, könnten AOC-Geräte Millionen oder Milliarden von Variablen adressieren und so für Cloud-Anbieter sowie spezialisierte AI-Hardware-Hersteller attraktiv werden.

Ausblick: Vom Prototyp zur Produktion

Derzeit bleibt der AOC eine experimentelle Plattform. Das Forschungsteam sieht künftige Generationen vor, die mehr Mikro-LED-Kanäle und photonische Elemente hinzufügen und damit Durchsatz und Problemgröße drastisch erhöhen. „Unser Ziel, unsere langfristige Vision ist, dass dies ein bedeutender Teil der Zukunft des Rechnens wird“, sagte Hitesh Ballani vom Cloud Systems Futures Team von Microsoft im Projektbericht. Wird dies realisiert, könnte die analoge optische Berechnung zu einer Schlüsseltechnologie für energieeffiziente KI und groß angelegte wissenschaftliche Berechnungen werden.

Quelle: livescience

Kommentar hinterlassen