10 Minuten

Eine neue Analyse legt nahe, dass eineiige Zwillinge, die getrennt aufwachsen, am Ende IQ-Unterschiede aufweisen können, die so groß sind wie jene zwischen fremden Personen — und die entscheidende Variable könnte die Art der besuchten Schulen sein. Dieser frische Blick auf bestehende Daten stellt eine lange gehegte Annahme in Frage, wonach der IQ nahezu vollständig fest verdrahtet sei. Die Untersuchung erweitert die Diskussion über Genetik und Umweltfaktoren, indem sie Bildungserfahrungen systematisch als potenten Einfluss auf standardisierte Intelligenzmaße in Betracht zieht.

Neubewertung der Debatte Natur versus Umwelt

Über Jahrzehnte hinweg bildeten Zwillingsstudien — insbesondere die seltenen Fälle von eineiigen Zwillingen, die getrennt aufwuchsen — eine zentrale Grundlage für Diskussionen über Vererbung und Intelligenz. Frühere Arbeiten dokumentierten viele Übereinstimmungen in Merkmalen, darunter häufig vergleichbare IQ-Werte, was die Vorstellung stützte, Intelligenz sei überwiegend genetisch determiniert. Die neue Analyse von Jared Horvath (kognitive Neurowissenschaften) und Katie Fabricant (Entwicklungsforschung) nimmt diese Studien erneut in den Blick, ergänzt um einen wichtigen Aspekt: die schulische Laufbahn und damit verbundene Bildungsbedingungen.

Indem Horvath und Fabricant vorhandene Datensätze systematisch neu auswerteten und zusätzliche Informationen zu Schulerfahrungen einbezogen, erweiterten sie die klassische Zwillingsforschung um eine umweltorientierte Dimension. Dieser Ansatz berücksichtigt unter anderem Unterschiede in Schularten, Lehrplänen, Unterrichtsqualität, sprachlichem Umfeld der Schule sowie die Dauer und Intensität formaler Bildung. Solche Faktoren werden oft nur unzureichend dokumentiert in älteren Publikationen, weshalb die Neubetrachtung von besonderem Interesse ist: Sie fragt nicht nur danach, ob Zwillinge ähnliche IQ-Werte aufweisen, sondern welche Lebensumstände diese Werte mitformen können.

Die Autoren betonen, dass es bei der Interpretation nicht um ein Entweder-Oder von Genetik versus Umwelt geht, sondern um die komplexen Wechselwirkungen beider Einflussgrößen. Erbfaktoren legen möglicherweise eine Bandbreite kognitiver Möglichkeiten fest, innerhalb derer Umwelteinflüsse wie Schulbildung, Unterrichtsqualität, Peer-Effekte und sozioökonomische Bedingungen die tatsächlich gemessenen Werte formen. Solche Gene-Umwelt-Interaktionen sind zentral für ein differenziertes Verständnis von Intelligenzentwicklung und haben direkte Relevanz für Bildungsforschung und Bildungspolitik.

Insgesamt liefert die Neubewertung der bestehenden Fallstudien und Kohorten Hinweise darauf, dass schulische Erfahrungen nicht nur kurzfristige Bildungsleistungen beeinflussen, sondern auch langfristige, standardisierte Maße wie den IQ modulieren können — ein Ergebnis, das die traditionellen Schlussfolgerungen aus reinen Zwillingsvergleichen nuanciert.

Untersuchung von 87 Zwillingspaaren: Methode und Befunde

Horvath und Fabricant untersuchten in ihrer Untersuchung 87 Zwillingspaare, die in früheren, publizierten Projekten dokumentiert waren. Wichtiger als die reine Anzahl war die detaillierte Klassifikation der Paare nach Ähnlichkeit oder Unterschiedlichkeit ihrer Bildungsgeschichte. Kriterien zur Einordnung umfassten beispielsweise die Anzahl der besuchten Schuljahre, Unterschiede in Lehrplänen (etwa naturwissenschaftlich versus geisteswissenschaftlich ausgerichtete Schulen), Schulformen (staatlich versus privat, inkl. Internat versus Tagesgymnasium), sprachliche Umgebung des Unterrichts sowie dokumentierte Übergänge zwischen Schulsystemen oder Ländern.

Bei Paaren, deren schulische Laufbahnen stark divergierten, fanden die Forschenden deutlich größere IQ-Differenzen als in den Gruppen mit ähnlicher Bildungserfahrung. In einigen Fällen betrug die Differenz etwa 15 IQ-Punkte — ein Abstand, der in Populationen meist zwischen nicht verwandten Personen beobachtet wird. Diese Beobachtung legt nahe, dass Bildungseinflüsse die kognitive Entwicklung in einem Maße beeinflussen können, das mit den Unterschieden zwischen völlig unabhängigen Individuen vergleichbar ist. Solche Effektgrößen sind nicht trivial: 15 Punkte entsprechen etwa einer Standardabweichung seitens vieler IQ-Test-Normen und haben praktische Konsequenzen für Bildungs- und Berufsverläufe.

Statistisch betrachtet stützen die Forschenden ihre Ergebnisse durch deskriptive Vergleiche und durch Sensitivitätsanalysen, die versuchen, alternative Erklärungen wie Messfehler, Altersunterschiede bei Testungen oder zeitliche Variation der IQ-Normen auszuschließen. Dennoch bleibt wichtig, die robuste Signifikanz dieser Befunde in größeren, besser dokumentierten Stichproben zu überprüfen. Ebenfalls diskutiert wird die Möglichkeit von Selektions- und Publikationsverzerrungen in den zugrunde liegenden Studien: Paare mit besonders auffälligen Unterschieden sind eher berichtenswert, und historische Datensätze weisen häufig Lücken in der Dokumentation schulischer Details auf.

Bildung als Verstärker oder Ausgleich von IQ-Unterschieden

Das auffälligste Ergebnis — die etwa 15-Punkte-Lücke — trat vor allem dann auf, wenn Geschwister substantielle Unterschiede in der Art ihrer besuchten Schulen, in den vermittelten Lehrplänen oder in der Dauer formaler Schulausbildung aufwiesen. Mechanistisch lassen sich mehrere potenzielle Pfade unterscheiden: qualitativ hochwertiger Unterricht fördert kognitive Fähigkeiten durch gezielte Instruktion und Übung; differenzierte Lehrpläne können bestimmte kognitive Domänen stärker trainieren; Peer-Effekte und schulische Ressourcen (z. B. Bibliotheken, Labore, Förderangebote) wirken als Multiplikatoren. Auch Schulumgebungen mit frühem Lesenlernen, stärkerer Förderung von Problemlösekompetenzen oder intensiver Fremdsprachenvermittlung können sich langfristig in standardisierten Intelligenzmaßen niederschlagen.

Darüber hinaus spielen systemische Faktoren eine Rolle: In Ländern oder Regionen mit hoher Bildungsungleichheit können frühe Differenzen in der Schulqualität langfristig kumulative Effekte entfalten, die zu einer Divergenz der kognitiven Entwicklung führen. Konzepte wie „Bildungs-Tracking“ (frühe Aufteilung in Leistungsgruppen) können solche Divergenzen verstärken, während integrative Systeme mit gezielter Förderung diese abmildern. Auf individueller Ebene beeinflussen zudem familiäre Ressourcen, elterliche Bildung und Zugänge zu außerschulischer Förderung die Wirkung schulischer Erfahrungen.

Wichtig ist, dass die Studie von Horvath und Fabricant hier keine deterministischen Aussagen trifft, sondern aufzeigt, wie Bildung als eine mächtige Umweltkomponente fungiert: Sie kann kognitive Entwicklungswege entweder annähern oder auseinanderdriften lassen, selbst wenn die genetische Ausgangsbasis identisch ist. Diese Erkenntnis stärkt das Argument, dass Intelligenzmessungen immer im Kontext von Bildungs- und Lebensbedingungen interpretiert werden müssen.

Gleichzeitig unterstreichen die Autorinnen und Autoren die Komplexität kausaler Schlussfolgerungen: Unterschiede in der Schule sind oft verknüpft mit sozioökonomischem Status, gesundheitlichen Bedingungen, regionaler Infrastruktur und anderen Faktoren, die wiederum selbst auf kognitive Entwicklung einwirken. Deshalb ist es zentral, Bildung nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines vernetzten Systems von Umwelteinflüssen.

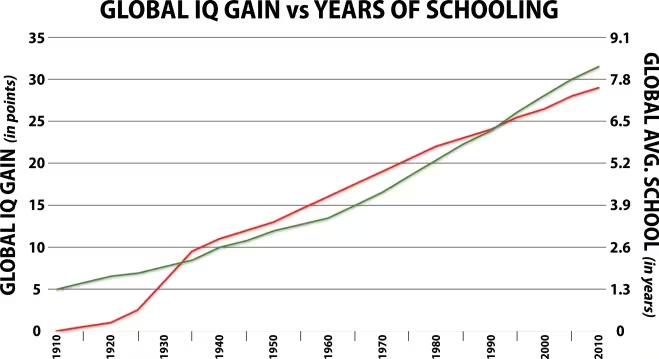

Vergleich des globalen IQ-Anstiegs (rote Linie) und der globalen durchschnittlichen Schuljahre (grüne Linie) von 1910 bis 2010 in 5-Jahres-Intervallen. (Horvath und Fabricant, Acta Psych, 2025) Diese Darstellung veranschaulicht, wie sich Messwerte über lange historische Perioden parallel zu Veränderungen im Bildungszugang und in der Schulqualität entwickelt haben. Solche Langzeittrends (in der Forschung oft als Flynn-Effekt bezeichnet) deuten darauf hin, dass kollektive Verbesserungen in Ernährung, öffentlicher Gesundheit und vor allem im Bildungswesen mit messbaren Verschiebungen kognitiver Normen korrelieren können.

Bedeutung für IQ-Forschung und Bildungspolitik

Die Studie reiht sich in einen breiteren Kontext ein: Intelligenztests wurden ursprünglich um 1905 entwickelt, um Schulen zu helfen, Kinder mit besonderem Förderbedarf zu identifizieren (Binet-Simon-Test). Im Verlauf des 20. Jahrhunderts stiegen die durchschnittlichen Testergebnisse in vielen Ländern — ein Effekt, der von Forschenden mit verbesserten Lebensbedingungen, größerem Bildungszugang, veränderter Testvertrautheit und strukturellen Bildungsreformen in Verbindung gebracht wird. Vor allem die Ausweitung der Schulpflicht, die Professionalisierung von Lehrkräften und die systematische Einführung von Curricula haben massenhaft Bildungs- und Lerngelegenheiten geschaffen, die sich in standardisierten Messungen niederschlagen.

Wenn schulische Erfahrungen einen substanziellen Anteil der Varianz in IQ-Scores erklären, hat das direkte politische Relevanz. Maßnahmen, die Bildungszugang, Unterrichtsqualität oder die Dauer formaler Bildung verändern, könnten demnach über Zeiträume und Generationen hinweg die gemessenen kognitiven Fähigkeiten ganzer Populationen verschieben. Das bedeutet nicht, dass genetische Faktoren irrelevant werden; vielmehr macht es die Debatte nuancierter: Heritabilitätsschätzungen bleiben gültig, aber sie sind kontextabhängig und können sich mit veränderten Umweltbedingungen ändern.

Für Bildungspolitikerinnen und -politiker ergibt sich daraus eine doppelte Verantwortung: Einerseits sind Investitionen in frühkindliche Bildung, in hochwertige Lehrerausbildung und in Chancengleichheit evidenzbasiert sinnvoll, weil sie potenziell messbare kognitive Effekte haben. Andererseits erfordert die Interpretation von IQ-Daten Sensibilität gegenüber sozialen Determinanten: Unterschiede in Testergebnissen dürfen nicht isoliert als natürliche Begabungsunterschiede gelesen werden, sondern müssen als teilweise formbare Größen verstanden werden, die durch Politik und Praxis gestaltbar sind.

Aus wissenschaftlicher Sicht verändert sich dadurch auch der Umgang mit Konzepten wie „Intelligenzquotient“ und „Heritabilität“. Fragen der Messvalidität, der internationalen Vergleichbarkeit von Tests sowie der Rolle nicht-kognitiver Fähigkeiten (Motivation, Ausdauer, soziale Kompetenzen) gewinnen an Bedeutung, wenn Bildungssysteme als bedeutende Einflussgrößen anerkannt werden.

Worauf man künftig achten sollte

Zukünftige Studien sollten größere und besser dokumentierte Stichproben von Zwillingspaaren mit divergenten und gut nachvollziehbaren Schullaufbahnen nutzen. Wünschenswert sind prospektive Designs und Längsschnittdaten, die Kinder über verschiedene Bildungsphasen hinweg begleiten und so erlauben, zeitliche Dynamiken zu analysieren. Ebenso wichtig sind robuste Kontrollen für konfundierende Faktoren wie sozioökonomischer Status, Adoptions- oder Trennungsumstände der Familie, regionale Unterschiede, Gesundheitsindikatoren und Qualität des Unterrichts.

Methodisch könnten randomisierte Kontrollversuche und natürliche Experimente (etwa Reformen, die regional gestaffelt eingeführt wurden) helfen, kausale Effekte besser zu identifizieren. Der Einsatz moderner statistischer Methoden — fixed-effects-Modelle, Instrumentvariablenansätze, Propensity-Score-Matching — kann zusätzliche Sicherheit gegen Verzerrungen bieten. Ergänzend sind interdisziplinäre Ansätze sinnvoll: Kombinationen aus Verhaltensmessungen, standardisierten Tests, pädagogischen Evaluierungen und neurobiologischen Messungen (z. B. bildgebende Verfahren, Biomarker) könnten tiefere Einsichten in Mechanismen liefern.

Ein weiteres vielversprechendes Feld ist die Integration genetischer Daten, beispielsweise polygenetischer Scores, um besser zu verstehen, wie genetische Neigungen mit Bildungserfahrungen interagieren. Solche Gen-Umwelt-Interaktionsstudien müssen jedoch sensibel und ethisch reflektiert durchgeführt werden, um Missinterpretationen zu vermeiden. Gleichzeitig sind qualitative Ergänzungen wichtig: Interviews mit Betroffenen, detaillierte Fallanalysen und ethnographische Studien können kontextspezifische Prozesse aufzeigen, die in aggregierten Datensätzen untergehen.

Auf politischer und praktischer Ebene spricht vieles dafür, Bildungsmaßnahmen nicht allein unter Effizienzgesichtspunkten zu planen, sondern sie als Instrumente zur Reduktion sozialer Ungleichheit und zur Förderung kognitiver Entwicklung zu sehen. Frühe Interventionen, gezielte Förderung benachteiligter Kinder, Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und zur Reduzierung regionaler Bildungsunterschiede gehören zu den Hebeln, die sich bei entsprechender Implementierung in messbaren kognitiven Ergebnissen niederschlagen könnten.

Für die Öffentlichkeit und Entscheidungsträger ist die zentrale Botschaft klar: Ein identisches Erbgut garantiert keine identischen Lebensverläufe. Bildung — in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Qualität sie stattfindet — kann die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten in bedeutsamer Weise lenken. Das eröffnet Chancen für Bildungsreformen, zugleich aber auch die Verpflichtung zu evidenzbasierter Politikgestaltung, die die komplexen Wechselwirkungen zwischen Genetik und Umwelt berücksichtigt.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen