8 Minuten

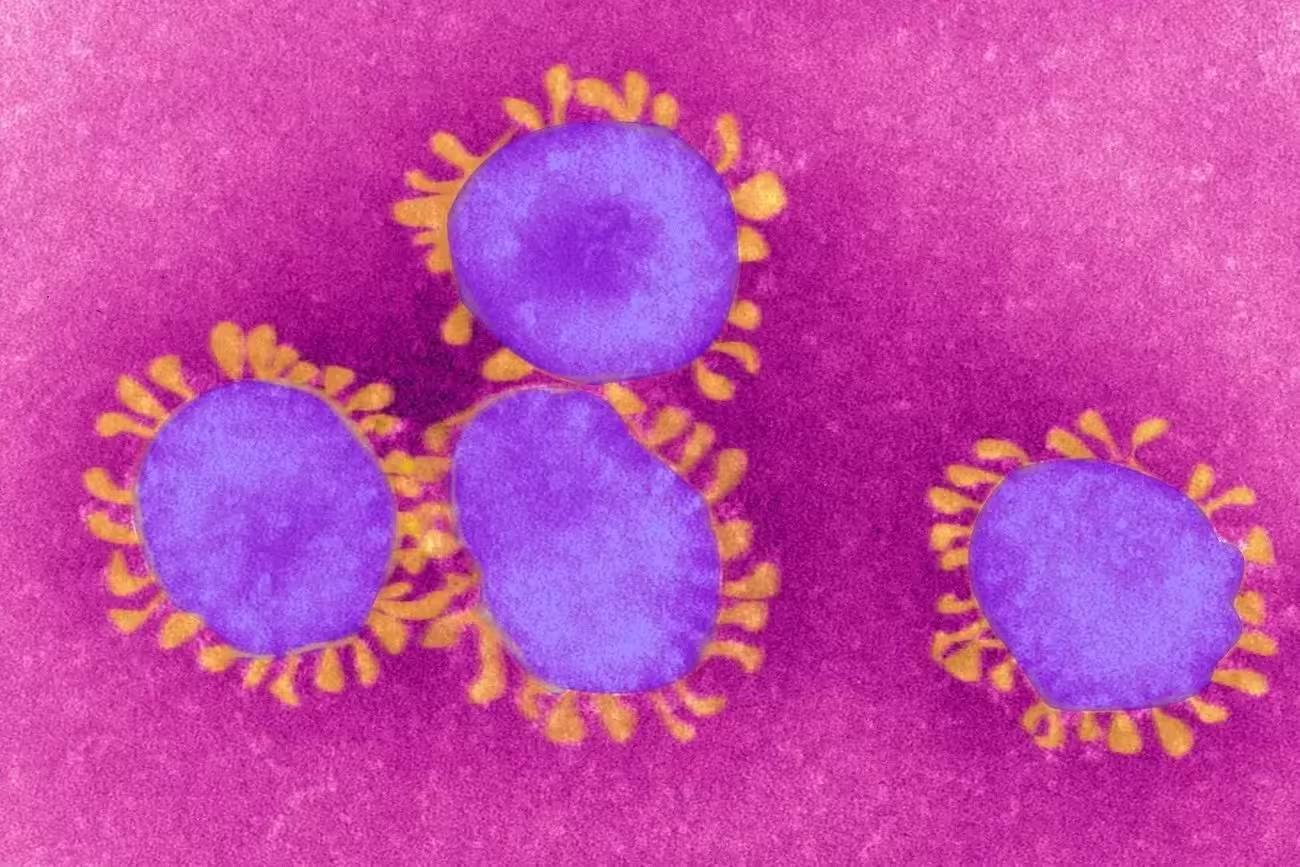

Eine neue Studie des Massachusetts General Hospital legt nahe, dass mütterliche COVID-19-Infektionen während der Schwangerschaft die Wahrscheinlichkeit für neuroentwicklungsbezogene Diagnosen — einschließlich Autismus — bei Kindern bis zum Alter von drei Jahren erhöhen könnten. Forschende werteten medizinische Unterlagen aus den frühesten Monaten der Pandemie aus, um besser zu verstehen, wie eine pränatale SARS-CoV-2-Infektion die fetale Gehirnentwicklung beeinflussen kann. Die Analyse zielt darauf ab, Zusammenhänge zwischen maternaler Infektion, pränataler Immunreaktion und frühen kindlichen Entwicklungsverläufen zu beleuchten und liefert damit wichtige Hinweise für Perinatologie, Neuropädiatrie und öffentliche Gesundheitsstrategien.

Was die Studie untersuchte und welche Ergebnisse sie lieferte

Die Investigatoren analysierten mehr als 18.000 Geburtsdatensätze aus dem Zeitraum März 2020 bis Mai 2021 und verglichen Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft einen laborbestätigten COVID-19-Nachweis hatten, mit Kindern von Müttern ohne bestätigte Infektion. Erfasst wurden neuroentwicklungsbezogene Diagnosen, die bis zum dritten Geburtstag der Kinder dokumentiert waren. In den statistischen Modellen berücksichtigten die Forschenden bekannte Risikofaktoren und potenzielle Störgrößen (Confounder) wie mütterliches Alter, Schwangerschaftskomplikationen, Frühgeburtlichkeit, Begleiterkrankungen, sozioökonomische Variablen und ethnisch-demographische Merkmale.

- Insgesamt erhielten 16,3 % der Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft an COVID-19 erkrankt waren, bis zum dritten Lebensjahr eine neuroentwicklungsbezogene Diagnose, gegenüber 9,7 % in der nicht infizierten Vergleichsgruppe. Diese Prozentsätze umfassen ein Spektrum von Entwicklungsstörungen, von Sprach- und Motorikverzögerungen bis hin zu Diagnosekategorien wie Autismus-Spektrum-Störung.

- Nach Adjustierung für Confounder schätzten die Forschenden ein etwa 1,3-fach erhöhtes Risiko (großräumig: circa 30 % höheres relatives Risiko) für eine neuroentwicklungsbezogene Diagnose nach maternaler Infektion. Diese Schätzung berücksichtigt bekannte Einflussfaktoren, lässt jedoch Raum für unbeobachtete oder residuale Confounder.

- Fokussiert auf Autismus als einzelne Diagnose zeigten die Daten, dass 2,7 % der Kinder in der maternal-COVID-Gruppe bis zum dritten Geburtstag eine Autismusdiagnose erhielten, verglichen mit 1,1 % in der Kontrollgruppe. Während diese absoluten Anzahlen niedrig bleiben, ist die relative Erhöhung von klinischem Interesse und generiert Hypothesen für weitere Forschung zur pränatalen Exposition und Autismusrisiko.

Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Obstetrics & Gynecology veröffentlicht, einer peer-reviewed Publikation mit Fokus auf Geburtshilfe und gynäkologische Forschung. Die Publikation enthält methodische Details, Sensitivitätsanalysen und Diskussionen zu Limitationen, die für die Interpretation der Befunde wichtig sind.

Warum könnte mütterliche COVID-19 die fetale Gehirnentwicklung beeinflussen?

Es ist unwahrscheinlich, dass das SARS-CoV-2-Virus in großem Umfang direkt den Fötus infiziert, da die plazentare Übertragung als selten gilt. Stattdessen steht die Hypothese der maternalen Immunaktivierung (maternal immune activation, MIA) im Vordergrund: Eine ausgeprägte systemische Entzündungsreaktion bei der Mutter kann die biochemischen Signale verändern, die den sich entwickelnden Fötus erreichen. Solche veränderten Signale umfassen entzündungsfördernde Zytokine, Stresshormone und Veränderungen im mütterlichen Stoffwechsel, die alle potenziell die neuronale Entwicklung modulieren können. Historisch wurden vergleichbare Assoziationen bereits bei maternalen Influenza- und Röteln-Infektionen beobachtet, die mit erhöhten Risiken für neuroentwicklungsbezogene Störungen beim Nachwuchs verknüpft wurden.

Wie Immunaktivierung die Entwicklung beeinflussen kann

Entzündliche Zytokine wie IL-6, IL-1β und TNF-α sowie veränderte mütterliche physiologische Zustände während einer Infektion können Wachstumssignale, Neuronenmigration, Synaptogenese und die Bildung neuronaler Netzwerke beeinflussen. Diese Faktoren wirken sowohl direkt (durch Zytokine, die die Plazenta passieren oder die Plazentafunktion verändern) als auch indirekt (durch veränderte Plazentadurchblutung, maternale Hypoxie oder Gerinnungsstörungen). Die zeitliche Einordnung der Exposition ist entscheidend: Belastung in unterschiedlichen pränatalen Zeitfenstern kann unterschiedliche Risiken bergen, da bestimmte Phasen der Schwangerschaft besonders empfindliche „Fenster“ für neuronale Proliferation, Differenzierung und Vernetzung darstellen.

Darüber hinaus können pränatale Entzündungsprozesse Mikroglia im fetalen Gehirn aktivieren. Mikroglia sind die residenten Immunzellen des zentralen Nervensystems und spielen eine Schlüsselrolle bei Synapsenbildung und -eliminierung. Eine Fehlregulation dieser Prozesse kann langfristige synaptische und funktionelle Veränderungen nach sich ziehen. Ebenfalls relevant sind epigenetische Modifikationen: Maternale Entzündungs- und Stresssignale können epigenetische Markierungen an Genen hinterlassen, die an neuronaler Reifung und Stressantwort beteiligt sind, und so die neurobiologische Entwicklung nachhaltig beeinflussen.

Timing, Geschlechtsunterschiede und die unvaccinierte Kohorte

Die Studie identifizierte zwei auffällige Muster. Erstens war die Assoziation zwischen maternaler Infektion und späteren neuroentwicklungsbezogenen Diagnosen am stärksten, wenn die Infektion im dritten Trimester auftrat — einer Phase intensiven Hirnwachstums, in der volumetrische Expansion, Myelinisierung und Synapsenreifung besonders aktiv sind. Während traditionell teratogene Risiken mit Expositionen im ersten Trimester assoziiert werden, zeigen neuere Daten, dass späte pränatale Belastungen das Risiko für funktionelle Entwicklungsstörungen beeinflussen können.

Zweitens wirkte das erhöhte Risiko in der Analyse stärker ausgeprägt bei männlichen Nachkommen. Diese Beobachtung stimmt mit anderen Studien überein, die nahelegen, dass männliche Feten in bestimmten Aspekten der pränatalen Stressanfälligkeit sensibler sein können. Mögliche Mechanismen reichen von geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Plazentafunktion bis zu Variationen in Hormonachsen und genetischer Vulnerabilität, die die Reaktion auf inflammatorische Reize modulieren können.

Ein weiterer wichtiger Kontextpunkt ist, dass die Kohorte überwiegend ungeimpft war: Etwa 93 % der schwangeren Personen in der Studie hatten keine COVID-19-Impfung erhalten, da die Erhebungsperiode im frühen Jahr 2020 lag, bevor Impfprogramme weitreichend verfügbar waren. Diese Eigenschaft der Stichprobe ermöglicht es den Forschenden, die Auswirkungen der natürlichen Erkrankung isolierter von Impfeffekten zu betrachten. Gleichzeitig schränkt dies die Generalisierbarkeit ein: Ergebnisse aus einer überwiegend ungeimpften Population sind nicht unmittelbar auf geimpfte Schwangere übertragbar, da Impfung, antivirale Therapien und veränderte Krankheitsverläufe (z. B. durch unterschiedliche Varianten) die Risikostruktur verändern können.

Implikationen für werdende Eltern und Behandelnde

Die Befunde begründen keine definitive Kausalitätsaussage, doch sie erweitern das wachsende Forschungskorpus, das mütterliche Infektionen mit späteren neuroentwicklungsbezogenen Outcomes verknüpft. Für Schwangere und klinische Betreuer bedeutet dies: Prävention von Infektionen, sorgfältige Überwachung während der Schwangerschaft und eine frühzeitige entwicklungsbezogene Testung im Säuglings- und Kleinkindalter sind wichtige Maßnahmen. Zur Prävention zählen Impfungen gegen SARS-CoV-2 nach aktuellen Empfehlungen, lückenlose Schwangerenvorsorge, Beratung zu Hygienemaßnahmen und Risikominimierung sowie gegebenenfalls frühzeitige therapeutische Interventionen bei bestätigter Infektion.

Gleichzeitig ist eine ausgewogene Kommunikation essenziell: Die absoluten Risiken für einzelne Kinder bleiben relativ gering, und viele Kinder mit pränataler Exposition entwickeln sich unauffällig. Ärztinnen, Ärzte und Hebammen sollten werdende Eltern über potenzielle Risiken informieren, aber auch über verfügbare Maßnahmen zur Früherkennung und Frühförderung aufklären. Standardisierte Screening-Instrumente wie der Ages and Stages Questionnaires (ASQ) oder das Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) können Teil eines systematischen Monitorings sein, um Entwicklungsabweichungen frühzeitig zu erkennen und Interventionsangebote rasch zu aktivieren.

Darüber hinaus betonen die Autorinnen und Autoren der Studie die Bedeutung einer individuell abgestimmten Betreuung: Schwangere mit Risikofaktoren, schwerem Krankheitsverlauf oder auffälligen Befunden sollten engmaschig und interdisziplinär betreut werden — idealerweise in Zusammenarbeit von Geburtshilfe, Perinatalmedizin, Neonatologie und Kinderneurologie.

Wichtig ist auch die Frage, ob Impfung oder rechtzeitige antivirale Therapie während der Schwangerschaft diese beobachteten Risiken reduzieren kann. Erste Daten deuten darauf hin, dass durch Impfung schwere maternale Verläufe und systemische Entzündungsreaktionen reduziert werden, was wiederum theoretisch die fetale Exposition gegenüber proinflammatorischen Signalen minimieren könnte. Konkrete, große prospektive Studien sind jedoch erforderlich, um diese Schutzwirkung systematisch zu quantifizieren.

Worauf Forscher, Kliniker und Eltern als Nächstes achten sollten

Zukünftige Studien sollten mehrere Richtungen gleichzeitig verfolgen: Längsschnittliche Nachverfolgung der Kinder über das dritte Lebensjahr hinaus, die Einbeziehung geimpfter Kohorten zur Bewertung des Impfschutzes während der Schwangerschaft, sowie die Integration von Biomarkern für inflammatorische Prozesse (z. B. Zytokinprofile, Plazentahistologie, molekulare Signaturen) zur Erhellung zugrundeliegender Mechanismen. Multizentrische Register, die klinische Daten mit biologischen Proben und neuropsychologischen Outcome-Messungen verknüpfen, können helfen, kausale Zusammenhänge sicherer zu identifizieren.

Methodisch sollten künftige Analysen schwerere Erkrankungsverläufe versus milde Infektionen differenzieren, den Einfluss von SARS-CoV-2-Varianten prüfen und mögliche Interaktionen mit anderen pränatalen Stressoren (z. B. psychosozialer Stress, Exposition gegenüber Umweltgiften) berücksichtigen. Zusätzlich könnten bildgebende Verfahren (z. B. MRT) und neuromolekulare Analysen wertvolle Einsichten in strukturelle und funktionelle Veränderungen liefern, die mit pränataler Exposition verbunden sind.

Für den Moment liefert die Forschung ein wichtiges Signal: Pränatale Gesundheit, Infektionsprävention und ein systematisches Screening in der frühen Kindheit bleiben zentrale Faktoren für günstige Entwicklungsverläufe. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, Schwangere proaktiv zu schützen und Kinder mit pränataler Exposition engmaschig zu beobachten, damit bei Auffälligkeiten frühzeitig therapeutische Maßnahmen eingeleitet werden können.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen