8 Minuten

Neue internationale Forschung bringt die mütterliche Belastung mit PFAS — den langlebigen „Forever Chemicals“ — mit subtilen Unterschieden in Struktur und Konnektivität der Gehirne fünfjähriger Kinder in Verbindung. Die Studie bestimmte PFAS-Konzentrationen im Blut schwangerer Frauen und verglich diese Werte später mit MRT-Aufnahmen ihrer Kinder. Dabei zeigten sich spezifische Assoziationen zwischen einzelnen Verbindungen und bestimmten Hirnregionen.

How the study was done: from prenatal blood tests to childhood MRIs

Forschende aus Finnland, Schweden und Kanada begleiteten 51 Mutter-Kind-Paare über die Schwangerschaft bis in das Vorschulalter der Kinder. Während der Schwangerschaft wurden im Blut der Mütter mehrere per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) quantitativ bestimmt, einschließlich längerkettiger und kürzerkettiger Moleküle mit unterschiedlichen physiko‑chemischen Eigenschaften. Als die Kinder etwa fünf Jahre alt waren, führten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler detaillierte Magnetresonanztomographien (MRT) durch, um Volumenmessungen von grauer und weißer Substanz vorzunehmen und die funktionelle sowie strukturelle Konnektivität zwischen Hirnregionen zu analysieren.

Dieses gepaarte Studiendesign — pränatale Expositionsdaten, die direkt mit späteren Neurobildgebungsbefunden verknüpft wurden — ermöglichte es dem Team, zu prüfen, ob verschiedene PFAS-Verbindungen jeweils eigene Assoziationsmuster zur Gehirnstruktur aufweisen. Zwar ist die Kohorte vergleichsweise klein, doch wurden die Messungen sorgfältig standardisiert: blutchemische Analysen mit validierten Methoden, präzise MRT-Protokolle und kontrollierte Bildverarbeitungs-Pipelines. Die Bildgebung identifizierte mehrere reproduzierbare Unterschiede, die mit mütterlichen PFAS-Werten korrelierten, und lieferte so Hinweise auf mögliche pränatale Auswirkungen von Umweltchemikalien auf die neuronale Entwicklung.

Distinct chemical fingerprints in the brain

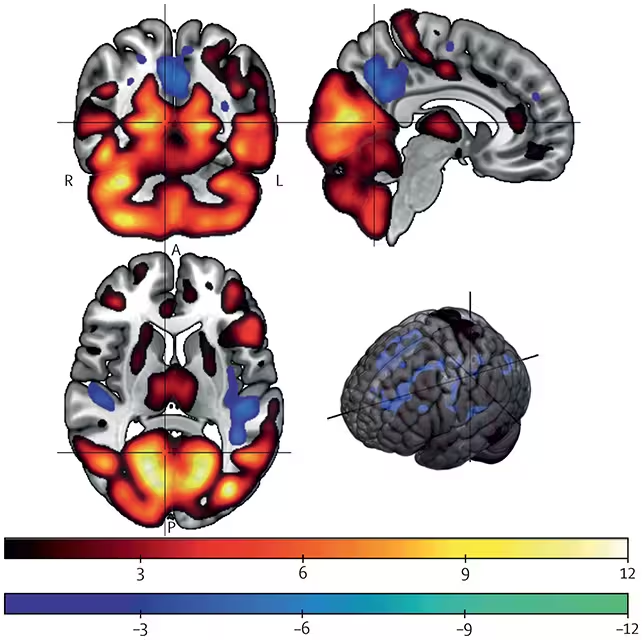

Die MRT-Auswertungen zeigten mehrere regionsspezifische Assoziationen. Zwei Verbindungen im Fokus — Perfluornonansäure (PFNA) und Perfluoroctansäure (PFOA) — korrelierten mit Veränderungen im Corpus callosum, dem wichtigsten Marklagerbündel, das die linke und rechte Hemisphäre des Gehirns verbindet. Quantitative Analysen deuteten auf Variationen im Volumen und in der Mikrostruktur der Fasern hin, die potenziell die interhemisphärische Kommunikation beeinflussen könnten. Darüber hinaus traten Assoziationen in tiefen Hirnstrukturen wie dem Hypothalamus auf, einem Bereich, der Stoffwechsel, Stressantworten und viele autonome Funktionen reguliert; solche Befunde legen nahe, dass PFAS nicht nur oberflächliche, sondern auch grundlegende neuroendokrine Systeme betreffen könnten.

Die Forschenden berichteten außerdem über Unterschiede im Volumen und in der Oberfläche der posterioren grauen Substanz im Okzipitallappen — der primären visuellen Verarbeitungsregion. Diese Veränderungen können subtile Effekte auf visuelle Informationsverarbeitung, Wahrnehmung oder sensitivere Aspekte der sensorischen Integration andeuten, sofern sich funktionelle Konsequenzen bestätigen. Wichtig ist, dass sich nicht alle PFAS gleich verhielten: Einzelne Verbindungen zeigten teils unterschiedliche, manchmal sogar entgegengesetzte Beziehungen zur gleichen Hirnregion, abhängig von ihrer chemischen Struktur und Kettenlänge. Solche „chemischen Fingerabdrücke“ implizieren, dass die biologische Verteilung, Plazentapassage und molekulare Wirkungspfade PFAS-typisch variieren und deshalb differenzierte Risikobewertungen benötigen.

Die Forschenden identifizierten Gehirnveränderungen bei Kindern, die mit höheren PFAS-Werten im Blut ihrer Mütter einhergingen. Dieses Bild zeigt das Volumen der grauen Substanz. (Barron et al., Lancet Planet. Health, 2025)

Why these findings matter — and what they don’t yet prove

PFAS sind dafür bekannt, die Plazenta zu passieren, und wurden bereits in menschlichem Hirngewebe nachgewiesen; experimentelle Studien legen zudem nahe, dass sie die Entwicklung neuronaler Zellen beeinflussen können, etwa durch Störung von Signalwegen, Hormonachsen oder zellulärem Energiestoffwechsel. Dennoch liefern die vorliegenden Daten Assoziationen, keine kausalen Beweise. Wie Hasse Karlsson von der Universität Turku anmerkt, ist "unklar, ob PFAS direkt die Gehirnentwicklung beeinträchtigen — und falls ja, ob die beobachteten Veränderungen schädlich, neutral oder sogar kompensatorisch sind." Solche Unklarheiten erfordern eine vorsichtige Interpretation der Befunde und eine vertiefte Untersuchung möglicher Mechanismen.

Tuulia Hyötyläinen, eine Chemikerin, die an der Studie beteiligt war, betonte die chemische Spezifität: "Wir konnten in dieser Untersuchung sieben verschiedene PFAS messen und fanden, dass einzelne Verbindungen spezifische Assoziationen mit der Gehirnstruktur der Nachkommen aufwiesen. In einigen Fällen hatten zwei unterschiedliche PFAS entgegengesetzte Beziehungen zur gleichen Hirnregion." Diese Feststellung unterstreicht, dass pauschale Aussagen zu PFAS wenig hilfreich sind — stattdessen sind differenzierte Analysen nach Substanzgruppen, Kettenlänge und funktionellen Gruppen notwendig, um Wirkmechanismen zu verstehen.

Da die funktionellen Konsequenzen dieser strukturellen Unterschiede bislang nicht geklärt sind, fordern Expertinnen und Experten größere Kohorten, longitudinale Follow‑up‑Untersuchungen bis ins Schulalter und in die Adoleszenz sowie kombinierte Studien, die Bildgebungsergebnisse mit neurokognitiven und Verhaltensmessungen koppeln. Erst so lässt sich feststellen, ob beobachtete strukturelle Unterschiede in messbare Effekte für Lernen, Aufmerksamkeit, Emotionsregulation oder andere neuroentwicklungsbezogene Ergebnisse übersetzen. Parallel dazu sind experimentelle Modelle wichtig, um molekulare Mechanismen zu entschlüsseln — etwa wie PFAS Signaltransduktion, Synaptogenese oder gliale Funktionen beeinflussen könnten.

PFAS everywhere: persistence, exposure routes and public health

PFAS werden seit den 1950er-Jahren wegen ihrer wasser-, fett- und temperaturabweisenden Eigenschaften industriell eingesetzt. Sie finden sich in beschichteten Pfannen, wasserabweisender Outdoor-Bekleidung, Zahnseide, Kosmetika, Imprägnierungen und Lebensmittelverpackungen. Aufgrund ihrer starken C–F-Bindungen sind viele PFAS chemisch besonders stabil und können in der Umwelt Jahrzehnte bis Jahrhunderte persistieren, sich in Wasser, Böden und Biota anreichern und letztlich in menschlichen Organismen akkumulieren. Untersuchungen haben PFAS in Regenwasser, Bier und im Blut nahezu aller in groß angelegten nationalen Studien untersuchten Erwachsener nachgewiesen — ein Hinweis auf die weite Verbreitung dieser Stoffgruppe.

Expositionswege sind vielfältig: kontaminiertes Trinkwasser spielt in vielen Regionen eine bedeutende Rolle, daneben sind Nahrungsmittel, Haushaltsstaub, Alltagsprodukte und berufliche Kontakte wichtige Quellen. "Menschen nehmen PFAS über Trinkwasser, Lebensmittel oder — in bestimmten Berufen — direkt durch die Arbeit auf", erklärt der Neurowissenschaftler Aaron Barron. "PFAS sind in unserem Blut allgegenwärtig, und unser Körper baut viele von ihnen nicht ab." Gerade diese Persistenz macht die Reduktion der Bevölkerungsbelastung zu einer großen Herausforderung. Regulierungsbehörden, Wasserwerke und Ingenieurinnen und Ingenieure testen derzeit aktive Verfahren zur Entfernung oder Zerstörung von PFAS in belasteten Wassersystemen, darunter Aktivkohlefiltration, Ionenaustauscherharze und fortgeschrittene Oxidationsprozesse. Jede Methode bringt jedoch technische, ökonomische und energetische Abwägungen mit sich.

What scientists will do next

Zukünftige Forschungsprioritäten umfassen die Vergrößerung der Stichprobengrößen, die lückenlose Verfolgung Entwicklungsbezogener Outcomes über das gesamte Kindesalter hinweg sowie vertiefte Untersuchungen zu Mechanismen auf zellulärer und molekularer Ebene. Methodisch werden Forschende multi‑omics‑Ansätze einsetzen — etwa kombinierte Messungen von PFAS‑Konzentrationen, Metabolomik, Transkriptomik und Proteomik — um präzisere Biomarker und Wirkpfade zu identifizieren. Zudem wird geprüft, ob bestimmte PFAS‑Typen — zum Beispiel längerkettige versus kürzerkettige Moleküle — sich unterschiedlich in fetalen Geweben verteilen oder Signalwege während der Hirnentwicklung selektiv stören.

Für Klinikerinnen und Kliniker sowie Eltern lautet die unmittelbare Botschaft Achtsamkeit: PFAS sind weit verbreitet und können die Plazenta passieren. Öffentlich‑gesundheitliche Maßnahmen, die die Kontamination von Trinkwasser und Lebensmitteln begrenzen, gehören zu den wirksamsten Strategien, um die Exposition in der Bevölkerung zu senken, während die Forschung die langfristigen gesundheitlichen Risiken weiter aufklärt. Gleichzeitig sind individuelle Ratschläge zur Reduktion von PFAS‑Exposition begrenzt, da viele Quellen ubiquitäre Alltagsprodukte betreffen; politische Regulierung, Industrieumstellungen und Infrastrukturmaßnahmen bleiben entscheidend.

Expert Insight

Dr. Elena Rios, Spezialistin für pädiatrische Umweltmedizin (Kommentar): "Diese Studie ergänzt die PFAS‑Forschung um eine wichtige bildgebende Perspektive. Sie sagt noch nicht aus, ob eine gemessene strukturelle Abweichung das Verhalten oder Lernen eines Kindes beeinflussen wird, aber sie markiert spezifische Hirnregionen für genaue Nachuntersuchungen. Entscheidungsträger sollten dies ernst nehmen — die Verringerung von PFAS‑Freisetzungen und die Sanierung kontaminierter Trinkwasserversorgungen sind vernünftige Vorsorgemaßnahmen, während longitudinale Studien die Wissensbasis erweitern."

Die neuen Befunde unterstreichen sowohl die wissenschaftliche Komplexität als auch die gesundheitspolitische Dringlichkeit im Umgang mit PFAS. Sie zeigen, wie pränatale Chemikalienexpositionen nachweisbare Spuren im sich entwickelnden Gehirn eines Kindes hinterlassen können, und skizzieren gleichzeitig einen Fahrplan für größere, längerfristige Studien, die klären sollen, welche Bedeutung diese Spuren für die neurokognitive Entwicklung im Alltag haben. Schließlich ist es für Forschung und Politik wichtig, klar zwischen verschiedenen PFAS‑Verbindungen zu unterscheiden, robuste Biomonitoring‑Programme aufzubauen und internationale Standards für Trinkwasser und Lebensmittelverpackungen weiterzuentwickeln, um vulnerable Gruppen — insbesondere Schwangere und Kleinkinder — besser zu schützen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen