5 Minuten

Das anhaltende Rätsel des Neandertaler-Aussterbens

Seit Jahrzehnten beschäftigt Wissenschaftler das Schicksal der Neandertaler – jener eng verwandten Menschenart, die einst in Europa und Westasien lebte. Trotz umfangreicher archäologischer und genetischer Forschungen besteht weiterhin Uneinigkeit darüber, warum die Neandertaler vor etwa 40.000 Jahren ausstarben. Zu den klassischen Erklärungsansätzen zählen Konkurrenz mit dem Homo sapiens, Klimaveränderungen und Vermischung beider Arten. Eine neue Studie wirft nun jedoch einen überraschenden Blick aus der Perspektive der Weltraumphysik auf das Thema.

Der kosmische Faktor: Das Laschamp-Ereignis

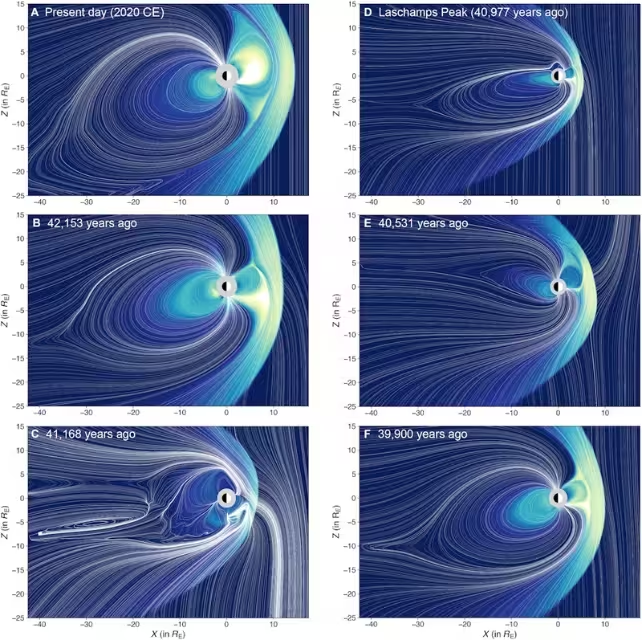

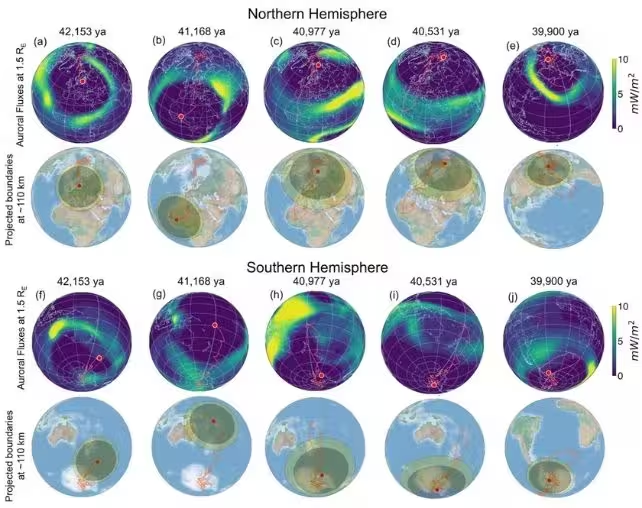

Eine innovative Untersuchung der University of Michigan, unter Leitung des Weltraumphysikers Agnit Mukhopadhyay und veröffentlicht in Science Advances, legt nahe, dass Astrophysik beim Aussterben der Neandertaler eine Rolle gespielt haben könnte. Im Zentrum der Studie steht das sogenannte Laschamp-Ereignis – eine kurzzeitige geomagnetische Umkehrung vor rund 41.000 Jahren. Während dieser Phase war das Erdmagnetfeld stark geschwächt und bot der Erde damit deutlich weniger Schutz vor kosmischer Strahlung sowie UV-Strahlung der Sonne.

Nach Mukhopadhyays Annahme setzte diese magnetische Instabilität die Erdoberfläche – und somit auch die Neandertaler – ungewohnten Mengen von solarer und kosmischer Strahlung aus. Mittels fortschrittlicher, dreidimensionaler Modelle der Magnetosphäre simuliert die Studie diese Situation und stellt die These auf, dass die erhöhte Strahlenbelastung eine herausfordernde Umwelt erzeugte, mit der Neandertaler besonders schwer zurechtkamen.

Setzte sich Homo sapiens gegen den Neandertaler durch?

Laut Mukhopadhyays Hypothese verfügte der Homo sapiens über kulturelle und technologische Vorteile, die ihn vor UV- und kosmischer Strahlung schützten. Dazu zählen vermutlich gut sitzende Kleidung, der Gebrauch von Ocker (ein Naturpigment mit potenzieller UV-Filterwirkung) sowie das häufige Aufhalten in Höhlen – Aspekte, die bei den Neandertalern womöglich weniger ausgeprägt waren.

Das Rätsel um die Kleidung: Hinweise und Deutungen

Einer der grundlegenden Punkte der Studie ist die Annahme, dass Neandertaler keine enganliegende Kleidung trugen und dadurch schädlicher Strahlung stärker ausgesetzt waren. Dieser Gedanke bleibt jedoch spekulativ. Nähnadeln wurden auf Neandertaler-Fundstätten nur selten nachgewiesen und werden eher mit Homo sapiens und Denisovanern bereits vor 50.000 Jahren verbunden, doch ihr Fehlen beweist nicht, dass Neandertaler nackt waren. Verschiedene archäologische Funde zeigen, dass Neandertaler Tierhäute mit komplexen Feuersteinwerkzeugen bearbeiteten, was auf funktionelle, wenn auch nicht maßgeschneiderte Kleidung hinweist.

Auch genetische Untersuchungen an Läusen legen nahe, dass Menschen bereits vor mindestens 200.000 Jahren Kleidung trugen – also schon weit vor dem technischen Durchbruch bei der Nadelherstellung. Im kalten Europa der Eiszeit wäre das Überleben ohne Isolation praktisch unmöglich gewesen, weshalb elementarer Körperschutz – ob gebunden, umwickelt oder mit Knochensplittern befestigt – sehr wahrscheinlich war.

Ocker als prähistorischer Sonnenschutz?

Die Studie hebt zudem den Ockereinsatz bei Homo sapiens hervor und postuliert, das Pigment könne als Schutzbarriere gegen Sonnenstrahlung gedient haben. Tatsächlich zeigen Experimente, dass Ocker UV-Strahlen zumindest teilweise filtern kann. Doch die Nutzung des Pigments war nicht auf den modernen Menschen begrenzt. Archäologische Belege zeigen, dass auch Neandertaler in Europa und im Nahen Osten über mehr als 100.000 Jahre hinweg Ocker verwendeten – für Körperdekoration, symbolische oder therapeutische Zwecke und womöglich sogar als Insektenschutz. Bislang gibt es keine eindeutigen Hinweise dafür, dass nur Homo sapiens von Ockers schützender Wirkung profitierte oder dass Ocker gezielt als Sonnenschutz diente.

Bevölkerungsdynamik und technologische Entwicklung

Die Bedeutung von Populationsgrößen

Jenseits der Umweltfaktoren weisen zahlreiche Forscher darauf hin, wie wichtig demografische Prozesse für das Schicksal der Neandertaler waren. Genetische Analysen zeigen, dass Neandertaler zum Zeitpunkt der Ausbreitung des Homo sapiens in Eurasien bereits unter Bevölkerungsrückgang litten. Kleine, verstreute Gruppen waren stärker von Assimilation durch Vermischung oder kulturellen Austausch bedroht.

DNA-Analysen heutiger Menschen belegen zudem, dass Neandertaler nicht gänzlich ausgelöscht wurden: Ihre Gene finden sich bis heute in allen nicht-afrikanischen Bevölkerungen. Es kam somit weniger zu einer vollständigen Auslöschung als zu einer Verschmelzung der Linien durch zahlreiche Generationen.

Technologischer Fortschritt als Wendepunkt

Ein weiterer zentraler Faktor ist die technologische Innovation. Homo sapiens entwickelten vermutlich als Erste Distanzwaffen wie Speere oder später Pfeil und Bogen – ein entscheidender Vorteil für die Jagd und die Erschließung neuer Lebensräume. Neandertaler nutzten weiterhin vorwiegend Nahbereichswerkzeuge. Diese Innovation ermöglichte Homo sapiens größere, mobilere Gemeinschaften und effizientere Ressourcennutzung, was insbesondere in Krisenzeiten die Überlebenschancen steigerte.

Kritik an der Magnetfeld-Hypothese

Die Theorie, dass das vermehrte kosmische und UV-Strahlungsniveau während des Laschamp-Ereignisses hauptverantwortlich für das Aussterben der Neandertaler war, bleibt umstritten. Archäologische Spuren deuten nicht auf einen abrupten, katastrophalen Bevölkerungseinbruch parallel zur Magnetfeldumkehr hin. Auch bei anderen Menschenarten oder größeren Säugetieren sind zu jener Zeit keine Massensterben dokumentiert.

Hätte die erhöhte Sonnenstrahlung tatsächlich existenzielle Auswirkungen gehabt, wären wohl auch frühe Homo sapiens außerhalb von Höhlen und ohne Schutzbekleidung – beispielsweise in Afrika oder Südeurasien – betroffen gewesen. Entsprechende Belege fehlen jedoch. Stattdessen zeigen Funde, dass Neandertaler mehrfach auf Umweltveränderungen, darunter auch frühere geomagnetische Umkehrungen wie das Blake-Ereignis vor etwa 120.000 Jahren, reagierten und sich anpassten.

Multidisziplinäre Forschung notwendig

Eine Erklärung für das Neandertaler-Aussterben verlangt eine Verzahnung von Archäologie, Paläoanthropologie, Genetik und sogar Atmosphärenphysik, statt monokausaler Ansätze. Neandertaler waren weder evolutionäre Sackgassen noch passive Opfer widriger Umweltbedingungen. Über mehr als 300.000 Jahre hinweg bewiesen sie Kreativität, Anpassungsfähigkeit und kulturelle Vielfalt – von fortschrittlicher Werkzeugtechnologie bis zu symbolischen Handlungen, vergleichbar mit dem frühen modernen Menschen.

Wie Professor Chris Stringer vom Natural History Museum in London betont: „Neandertaler waren kräftig, anpassungsfähig und kulturell komplex. Ihr Verschwinden war vermutlich das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren – kein einzelnes katastrophales Ereignis.“

Fazit

Die Vorstellung, dass ein geomagnetisches Umkehrereignis und die damit verbundene kosmische Strahlung das Neandertaler-Schicksal besiegelt haben, liefert einen faszinierenden kosmischen Erklärungsansatz, bleibt aber bislang wissenschaftlich wenig belegt. Die aktuelle Forschung legt nahe, dass ein vielschichtiges Zusammenspiel aus Umweltfaktoren, Bevölkerungsstruktur, technologischer Entwicklung und Vermischung mit Homo sapiens zur Ausbreitung und zum Verschwinden der Neandertaler beitrug. Die Geschichte der Neandertaler ist daher eher ein Zeugnis von Anpassungsfähigkeit und Überlebenskunst als von schlichter Auslöschung – und sie zeigt, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zu Vorgeschichte, Genetik und Weltraumphysik unser Bild der menschlichen Evolution fortlaufend verändern.

Kommentare