5 Minuten

Überblick

Ozempic und vergleichbare Medikamente haben die Behandlung von Typ‑2‑Diabetes und Fettleibigkeit revolutioniert, indem sie den GLP‑1‑Signalweg (glucagonähnliches Peptid 1) aktivieren. Dadurch werden Appetit reduziert und eine bessere Blutzuckerkontrolle ermöglicht. Jüngste Laboruntersuchungen der Marshall University zeigen nun, dass Stoffwechselprodukte von Darmmikroben – welche aus der Aminosäure Tryptophan gebildet werden – die Produktion von GLP‑1 im Darm anregen können. Dies geschieht, indem sie die Zahl der enteroendokrinen Zellen (EECs) erhöhen. Die Ergebnisse weisen somit auf einen vielversprechenden Ansatz hin: Mithilfe der Mikrobiota oder gezielter Ernährung könnten Medikamente wie Semaglutid (Handelsname: Ozempic) künftig unterstützt werden.

Wissenschaftlicher Hintergrund: EECs, GLP‑1 und das Mikrobiom

Enteroendokrine Zellen in der Darmschleimhaut sind darauf spezialisiert, das Hormon GLP‑1 herzustellen, welches essenziell für die Regulierung des Blutzuckers und des Sättigungsgefühls ist. Bei bestimmten Formen der Fettleibigkeit wurde eine Verminderung der EEC-Zahlen sowie eine Störung der GLP‑1-Produktion festgestellt; dies legt einen direkten Zusammenhang zwischen Darmzellzusammensetzung und Stoffwechselerkrankungen nahe. Die Darmflora baut Nahrungsbestandteile wie Tryptophan in bioaktive Substanzen wie Indol um, die wiederum das Verhalten von Darmzellen und das Immunsystem beeinflussen können.

Methoden: Organoidmodelle und Tierexperimente

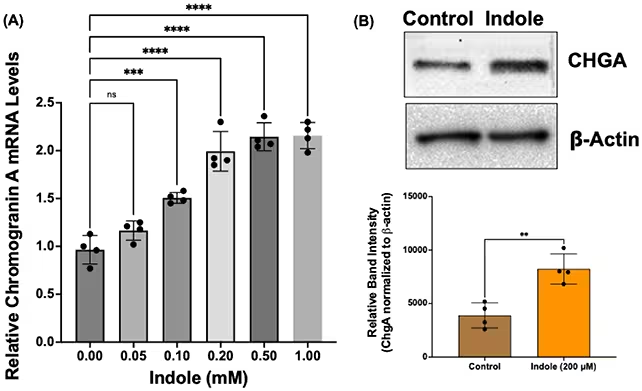

Das Forschungsteam der Marshall University kombinierte Studien an Nagern mit Experimenten an intestinalen Organoiden, also dreidimensionalen Kulturen aus Stammzellen gezüchteter Mini-Därme. Mit diesen beiden Ansätzen konnten die Wissenschaftler präzise untersuchen, wie Tryptophan-Ergänzungen oder mikrobiell erzeugte Metabolite die Differenzierung von EECs und die GLP‑1-Produktion beeinflussen – sowohl in kontrollierten Labormodellen als auch im Rahmen gesamttierischer Stoffwechselprozesse bei Versuchstieren.

Haupterkenntnisse und Mechanismen

Die Forschungsgruppe konnte zeigen, dass sowohl eine Erhöhung der Tryptophanaufnahme als auch die Exposition gegenüber Indol dazu führten, dass mehr neue enteroendokrine Zellen gebildet wurden und folglich die körpereigene GLP‑1-Produktion anstieg. Im Zentrum des Mechanismus steht der Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR), ein Zellrezeptor, der auf mikrobielle Stoffwechselprodukte von Tryptophan anspricht. Die Aktivierung des AhR scheint spezifische Signalwege auszulösen, die die Entwicklung von EECs aus Vorläuferzellen in der Darmschleimhaut begünstigen.

Warum ist das relevant?

Indem mikrobiell erzeugte Metabolite die Zahl GLP‑1-produzierender Zellen erhöhen, könnte ihr Einsatz künftig einen natürlicheren Weg darstellen, um den GLP‑1-Signalweg zu stärken – und damit über möglicherweise weniger Nebenwirkungen verfügen als synthetische Medikamente. „Das deutet auf eine therapeutische Möglichkeit hin, mit Hilfe der Darmmikroben die Stoffwechselwerte bei Adipositas zu verbessern“, erläutert Alip Borthakur, Biochemiker am Department of Clinical & Translational Sciences der Marshall University. Zudem betonen die Autoren in ihrer Veröffentlichung, dass „die maßgeblichen Moleküle und Signalwege für die EEC-Differenzierung bei normalen und adipösen Bedingungen unterschiedlich sein könnten“, was die Bedeutung situationsabhängiger Forschung unterstreicht.

Folgen, Einschränkungen und Perspektiven

Tryptophan ist von Natur aus in Lebensmitteln wie Geflügel, Eiern, Milchprodukten und einigen Samen enthalten. Die Ergebnisse legen nahe, dass spezielle Nahrungsergänzungsmittel, entwickelte Probiotika oder therapeutische Metabolite künftig gezielt zu einer Erhöhung der Indolproduktion im Darm beitragen und damit die GLP‑1-Ausschüttung stimulieren könnten. Für eine Übertragung auf den Menschen sind jedoch klinische Studien unabdingbar. Nagermodelle und Organoide liefern wertvolle Hinweise, spiegeln aber nicht das gesamte Spektrum der menschlichen Physiologie, Mikroben-Interaktionen und Langzeitwirkungen wider.

Zukünftige Forschungsschwerpunkte sind: (1) den Effekt in menschlichem Gewebe und klinischen Studien zu bestätigen; (2) die exakten Signalwege hinter der AhR-basierten EEC-Differenzierung beim Menschen zu klären und (3) herauszufinden, welche Wege – Ernährungsumstellung, probiotische Stämme oder kleine AhR-Modulatoren – eine sichere und effiziente Steigerung positiver mikrobieller Prozesse ermöglichen, ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu riskieren.

Relevante Technologien und Forschungsansätze

Die Untersuchung berührt zahlreiche aktuelle Forschungsgebiete wie Mikrobiom-Engineering, Metabolomics, innovative Organoidplattformen für die translationale Medizin und Medikamentenentwicklung für Rezeptoren wie AhR. Der gezielte Einsatz solcher Techniken könnte die Entwicklung nicht-pharmazeutischer oder ergänzender Strategien vorantreiben, um die körpereigene GLP‑1-Produktion anzuregen.

Fazit

Die Studie der Marshall University liefert überzeugende präklinische Hinweise darauf, dass auf Tryptophan basierende Mikrobenprodukte im Darm sowohl die Zahl enteroendokriner Zellen als auch die GLP‑1-Produktion über den AhR-Signalweg erhöhen können. Auch wenn dies keine unmittelbare Alternative zu GLP‑1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid darstellt, eröffnet ein mikrobiom-zentrierter Ansatz neue Chancen, körpereigene Hormonproduktion gezielt für die Stoffwechselgesundheit zu fördern. Entscheidend für den weiteren Weg sind nun klinische Untersuchungen am Menschen, um Wirksamkeit, Sicherheit und praxistaugliche Anwendungen zu belegen.

Quelle: mdpi

Kommentar hinterlassen