11 Minuten

Wenn Sterne sterben, entstehen neue Möglichkeiten

Der Lebenszyklus eines sonnenähnlichen Sterns endet nicht mit einer dramatischen Supernova, sondern mit einem langsamen Abwerfen der äußeren Schichten und dem Hervortreten eines kompakten Kerns: eines weißen Zwergs. Weiße Zwerge sind keineswegs bloße astronomische Nachbemerkungen; sie sind häufig — schätzungsweise 10 Milliarden bevölkern die Milchstraße — und können Planetensysteme lange nach dem Erlöschen der Kernfusion ihrer Muttersterne beherbergen. Das wirft eine tiefgehende Frage für Astrobiologie und Exoplanetenforschung auf: Könnten Planeten um weiße Zwerge die Bedingungen für flüssiges Wasser und damit möglicherweise Leben erhalten oder wiedererlangen?

Dieser Artikel gibt einen Überblick über den physikalischen Kontext von Planetensystemen um weiße Zwerge, die Herausforderungen für die Bewohnbarkeit durch Gezeitenheizung und stellare Entwicklung, die Mechanismen, die einen Planeten in eine temperierte Umlaufbahn bringen können, sowie die beobachtungsstrategischen Ansätze — von der Transitspektroskopie bis zu den nächsten Großteleskopen — die Biosignaturen in Atmosphären um diese kompakten Sternüberreste aufdecken könnten.

Weiße Zwerge: klein, dicht und zahlreich

Weiße Zwerge entstehen, wenn Sterne mit Anfangsmaßen bis etwa das Achtfache der Sonnenmasse die Wasserstoff- und Heliumfusion in ihren Kernen einstellen. In den späten Stadien der Sternentwicklung blähen sich diese Sterne zu Roten Riesen auf und verlieren einen beträchtlichen Teil ihrer Masse durch Winde und Auswurf. Übrig bleibt ein etwa erdgroßes Objekt mit rund der Hälfte der Sonnenmasse: ein weißer Zwerg. Die Elektronen im Inneren dieses Überrests sind durch die Quantenmechanik maximal dicht gepackt, und das Objekt kühlt über Milliarden Jahre langsam ab.

Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe ist ein weißer Zwerg – hier als heller Punkt rechts von unserer Sonne dargestellt – äußerst dicht. Credit: Kevin Gill/Flickr, CC BY

Da die meisten Sterne in der Galaxie massenarm sind und zu weißen Zwergen werden, stellen diese Überreste eine riesige Population potenzieller Ziele für Exoplaneten-Suchen dar. Wenn habitierbare Bedingungen um weiße Zwerge möglich sind, würde das die Anzahl und Vielfalt der Umgebungen erweitern, in denen Leben bestehen könnte. Die Bedingungen für Bewohnbarkeit unterscheiden sich jedoch in wichtigen Punkten von denen um Hauptreihensterne wie die Sonne.

Wo liegt die bewohnbare Zone um einen weißen Zwerg?

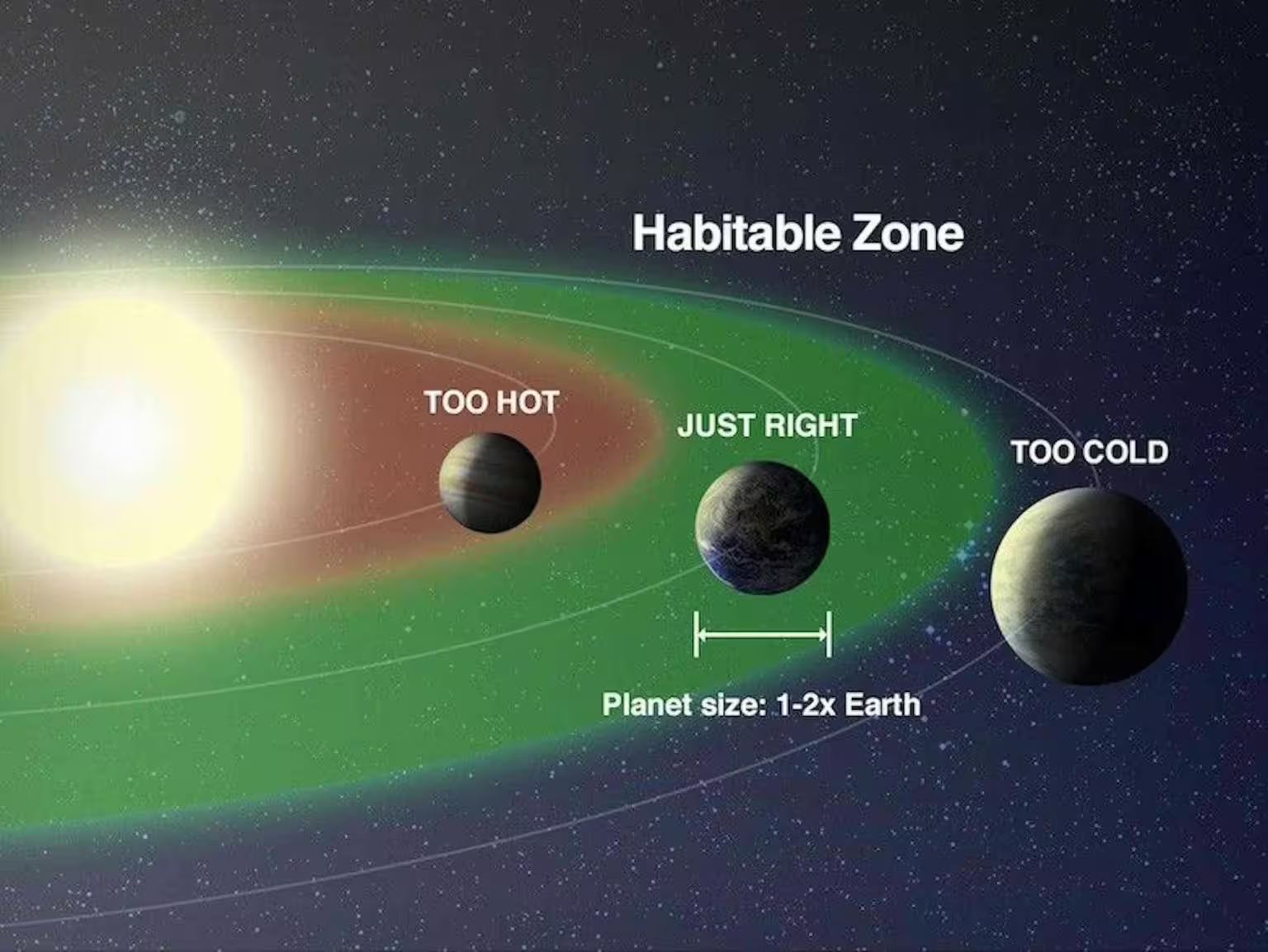

Das Konzept der habitablen Zone (HZ) ist einfach definiert: der Bereich von Umlaufentfernungen, in dem ein Planet mit einer erdähnlichen Atmosphäre auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser halten kann. Bei weißen Zwergen liegt die HZ sehr nah am Stern, weil sie viel lichtschwächer sind als Hauptreihensterne. Typische HZs um weiße Zwerge befinden sich in orbitalen Abständen von nur wenigen Hundertsteln bis wenigen Zehnteln einer astronomischen Einheit (AE) — also um ein bis mehrere Größenordnungen näher als die Erde zur Sonne.

Planeten in der habitablen Zone sind nicht so nah, dass ihr Oberflächenwasser verdampfen würde, aber auch nicht so weit, dass es gefriert. Credit: NASA

Die Nähe bringt mehrere Probleme mit sich. Erstens sind die Gezeitenkräfte des weißen Zwergs stark, und ein Planet in HZ-Entfernung wird oft gebunden rotieren (eine Hemisphäre zeigt permanent zum Stern), was die Klimamuster verändert. Zweitens wäre jeder Planet, der diesen Bereich während der Roten-Riesen-Phase des Vorgängersterns belegt hat, vermutlich verschlungen oder seiner flüchtigen Stoffe beraubt worden. Daher muss ein heute um einen weißen Zwerg bewohnbarer Planet entweder dramatische Entwicklungsphasen überdauert haben oder erst nach der Bildung des weißen Zwergs in die HZ gelangen.

Gezeitenheizung, Bahndynamik und Überleben flüchtiger Stoffe

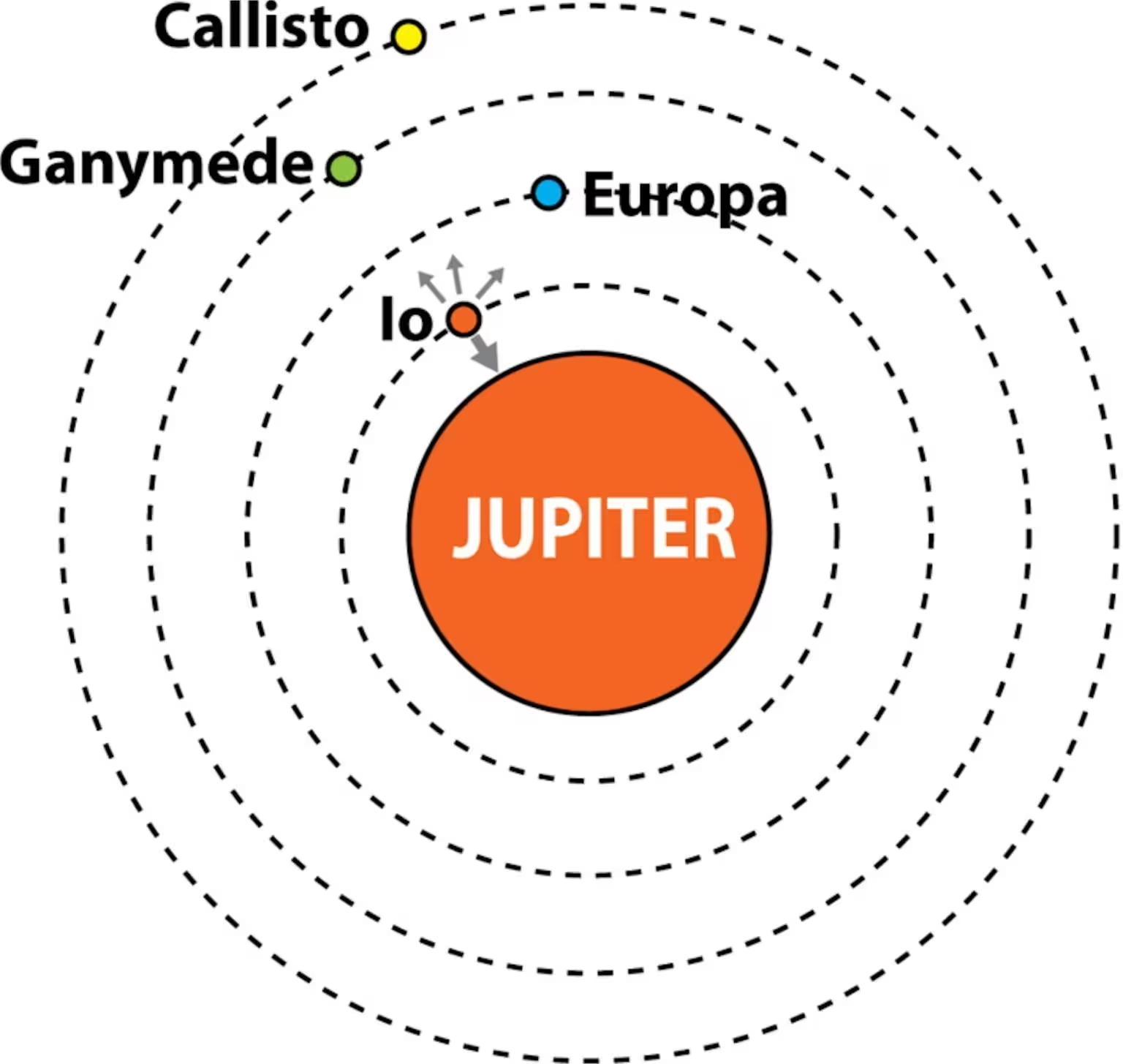

Ein dominanter physikalischer Prozess für Planeten in der Nähe kompakter Objekte ist die Gezeitenheizung. Gezeitenkräfte entstehen, weil die Gravitation des zentralen Objekts (oder anderer nahe massereicher Körper) über den Radius des Planeten variiert. Diese Differenzkräfte biegen den Planeteninneren durch; Reibung wandelt diese mechanische Energie in Wärme um. In unserem Sonnensystem liefert Jupiters Mond Io ein anschauliches Beispiel: intensive Gezeitenkräfte durch Jupiter und Bahnstörungen mit anderen Monden erhitzen Io so stark, dass hunderte aktive Vulkane betrieben werden und dauerhaftes Oberflächenwasser ausgeschlossen ist.

Von Jupiters vier großen Monden ist Io der innerste. Die Gravitationskräfte von Jupiter und den anderen drei Monden zerren an Io in unterschiedlichen Richtungen, was es aufheizt. Credit: Lsuanli/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Dagegen behält Europa — ebenfalls durch Gezeiten erwärmt — eine dicke Eisschicht über einem globalen unterirdischen Ozean. Diese Beispiele zeigen, dass Gezeitenheizung zu einem Kontinuum von Ergebnissen führen kann, von heftiger Oberflächenerneuerung bis hin zu Bedingungen, die unter einer Eisschicht flüssiges Wasser ermöglichen. Für Planeten in HZs um weiße Zwerge hängt die Stärke der Gezeitenheizung von Bahneigenschaften wie Exzentrizität, der Zusammensetzung des Planeten und dem Vorhandensein von Begleitkörpern ab. Wenn ein Planet nach innen wandert oder periodisch durch Nachbarn erzwungen wird, könnte Gezeitenheizung die Oberfläche steril machen, indem Ozeane verdampfen. In moderateren Fällen kann sie jedoch geothermische Energie liefern, die unterirdische oder sogar oberflächennahe flüssige Gewässer erhält — besonders auf gebunden rotierenden Welten.

Migrationswege in bewohnbare Umlaufbahnen

Da die Roten-Riesen-Phase des Vorgängers wahrscheinlich innere Planeten zerstört, stammen bewohnbare weiße Zwerg-Planeten vermutlich aus weiter außen liegenden Regionen und bewegen sich nach der Bildung des weißen Zwergs nach innen. Mehrere dynamische Kanäle können Planeten in enge Bahnen bringen: Planet-Planet-Streuungen, säkulare Wechselwirkungen wie Kozai-Lidov-Oszillationen, ausgelöst durch einen entfernten Begleiter, oder die Einfang freifliegender Planeten. Simulationen zeigen, dass Migration möglich ist, doch der Prozess kann intensive Gezeitenheizung erzeugen und manchmal in Verschlucken oder Auswurf des Planeten münden.

Der Zeitpunkt ist entscheidend. Wenn die Migration stattfindet, während der weiße Zwerg noch sehr heiß und leuchtkräftig ist (kurz nach seiner Entstehung), können intensive Sternenbestrahlung und Gezeitenheizung Atmosphären abtragen und Ozeane verdampfen. Erfolgt die Migration später, nachdem der weiße Zwerg abgekühlt und abgeschwächt ist, kann ein Planet potenziell flüchtige Stoffe behalten oder wieder erwerben und flüssiges Oberflächenwasser halten. Daher bestimmen sowohl die Bahngeschichte als auch die thermische Entwicklung des weißen Zwergs gemeinsam die Chancen auf Bewohnbarkeit.

Beobachtungsaussichten und Erkennung von Biosignaturen

Ein überzeugender Vorteil von Planeten um weiße Zwerge aus beobachtender Sicht ist geometrisch: Ein erdgroßer Planet, der vor einem erdgroßen weißen Zwerg vorbeizieht, blockiert einen großen Bruchteil des Sternenlichts. Die Transitspektroskopie am atmosphärischen Rand während dieser Ereignisse kann prinzipiell molekulare Absorptionsmerkmale (H2O, O2, O3, CH4, CO2) aufdecken — mit kleineren Teleskopen oder kürzeren Integrationszeiten als bei Planeten um größere Sterne.

Astronomen suchen nach außerirdischem Leben, indem sie Planeten beobachten, während diese aus unserer Sicht vor ihren Muttersternen vorbeiziehen. Durch das Sternenlicht, das die Planetatmosphäre durchdringt, lassen sich mit physikalischen Methoden Rückschlüsse auf die vorhandenen Moleküle ziehen.

Die Detektion ist jedoch herausfordernd. Die geringe physische Größe weißer Zwerge bedeutet, dass Transits kurz und aus unserer Perspektive selten sind; die Transitwahrscheinlichkeit ist gering, sofern die Planetenbahnen nicht sehr genau ausgerichtet sind. Bodenbasierte Durchmusterungen und Raummissionen wie TESS sind nicht optimal, um diese kurzzeitigen, kleinen Signale zu finden, obwohl sie beitragen können. Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) und kommende extrem große Teleskope (ELTs) am Boden eignen sich besser, die Atmosphären etwaiger Transitkandidaten mittels Infrarotspektroskopie zu charakterisieren. Ab 2020 haben einige vielversprechende Systeme — einschließlich der ersten intakten Planeten-Kandidaten um einen weißen Zwerg — gezeigt, dass Planeten diese toten Sterne überleben oder wieder auftreten können, was zu weitergehenden Nachbeobachtungen anregt.

Wissenschaftlicher Kontext, Implikationen und zukünftige Missionen

Die Habitabilität um weiße Zwerge berührt mehrere wissenschaftliche Disziplinen: Sternentwicklung, Bahndynamik, Atmosphärenchemie und Astrobiologie. Könnte auf einem Planeten um einen weißen Zwerg Leben existieren (oder existiert haben), würde dies unser Verständnis von der Widerstandsfähigkeit des Lebens und der Bandbreite bewohnbarer Umgebungen erweitern. Beispielsweise könnte unterirdisches Leben, das durch Gezeitenheizung versorgt wird, fortbestehen, selbst wenn die Oberflächenbedingungen feindlich sind. Umgekehrt könnte Oberflächenleben auf Welten gedeihen, die lange nach dem Tod des Sterns in eine stabile HZ abgekühlt sind.

Zukünftige Instrumentierung und Beobachtungsstrategien werden entscheidend dafür sein, diese Möglichkeiten zu prüfen. Das JWST besitzt die Empfindlichkeit, spektrale Merkmale in günstigen Transitsystemen zu erkennen; die ELTs (GMT, TMT, E-ELT) liefern hochaufgelöste Spektroskopie und verbesserte Empfindlichkeit im sichtbaren und nahen Infrarot. Raummissionen, die weite Felder mit hoher Kadenz und Präzision überwachen können, würden die Entdeckungsrate kurzzeitiger weißen Zwerg-Transits erhöhen. Labor- und theoretische Arbeiten zu Atmosphärenerhaltung, Gezeitenverlusten und Lieferung flüchtiger Stoffe werden den Parameterraum für bewohnbare Szenarien verfeinern.

Experteneinblick

"Weiße-Zwerg-Planeten erinnern uns daran, dass Habitabilität kein einzelner Zustand ist, sondern ein Prozess, der von Timing, Dynamik und Energiequellen abhängt", sagt Dr. Mara Ellison, eine fiktive Planetenwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Bahndynamik. "Selbst wenn eine Welt während der Roten-Riesen-Phase ihr Oberflächenwasser verliert, könnten spätere Migration oder kometare Lieferungen flüchtige Stoffe wiederherstellen. Und Gezeitenheizung kann eine zweischneidige Waffe sein: bei hohen Werten zerstörerisch, in moderaten Bereichen aber eine entscheidende Energiequelle zur Erhaltung unterirdischer Lebensräume."

Wichtige Entdeckungen und ihre Bedeutung

Mehrere Beobachtungsbefunde stützen die Idee, dass planetarisches Material um weiße Zwerge überlebt oder sich neu bildet. Beobachtungen metallverschmutzter Atmosphären weißer Zwerge deuten auf das Aufsammeln planetarer Trümmer hin. Gelegentliche transitierende Trümmer und intakte Planeten-Kandidaten zeigen, dass feste Körper bestehen bleiben oder in enge Bahnen verlegt werden können. Diese Entdeckungen implizieren, dass Planetensysteme mit dem Tod des Sterns nicht abrupt enden — sie entwickeln sich weiter und produzieren manchmal Umgebungen, die sich radikal von denen während der Hauptreihenphase unterscheiden.

Aus astrobiologischer Sicht ist die zentrale Implikation, dass der Katalog potenzieller Lebensräume stellare Überreste einschließen sollte. Könnte Leben auf diesen Welten entstehen oder überdauern, verlängert sich das zeitliche Fenster für Bewohnbarkeit auf Epochen, die weit älter sind als in den meisten aktuellen Exoplanetenstudien betont wird.

Herausforderungen, offene Fragen und Forschungsprioritäten

Wesentliche offene Fragen bleiben. Welcher Anteil der weißen Zwerge beherbergt Planeten in stabilen, bewohnbaren Bahnen? Wie häufig liefern Migrationsmechanismen flüchtige Stoffe an diese Planeten? Können Atmosphären die Kombination aus Bestrahlung und Gezeitenheizung lange genug überstehen, damit Leben entsteht? Zur Beantwortung dieser Fragen benötigen wir koordinierte theoretische Arbeit, gezielte Transit-Suchen um bekannte weiße Zwerge und die atmosphärische Charakterisierung etwaiger Kandidaten mit leistungsstarken Spektrographen.

Wichtige Forschungsprioritäten sind unter anderem:

- Transitdurchmusterungen mit hoher Kadenz, die sich auf weiße Zwerge konzentrieren, um die Entdeckungsraten zu erhöhen.

- Detaillierte Gezeiten-Evolutionsmodelle, die Bahndynamik, innere Dissipation und atmosphärischen Escape koppeln.

- Labor- und Modellstudien zur Produktion und Nachweisbarkeit von Biosignaturgasen in nicht-erdähnlichen Strahlungsumgebungen.

- Nachfolgespektroskopie mit JWST und ELTs, um Wasser, Sauerstoff, Methan und andere potenzielle Biosignaturen zu suchen.

Fazit

Planeten um weiße Zwerge stellen eine faszinierende und unkonventionelle Klasse potenziell bewohnbarer Welten dar. Die Kombination aus extrem nahen habitablen Zonen, starken Gezeitenkräften und komplexen dynamischen Geschichten macht ihre Bewohnbarkeit zu einer nuancierten Frage statt zu einer einfachen Ja-oder-Nein-Antwort. Unter günstigen Umständen — späte Migration in eine abgekühlte HZ des weißen Zwergs, moderate Gezeitenheizung sowie Erhalt oder Wiederauffüllung von Wasser — könnten solche Planeten flüssiges Wasser und möglicherweise Leben beherbergen.

Beobachtungstechnische Fortschritte im nächsten Jahrzehnt, angetrieben durch JWST, ELTs und verfeinerte Transitdurchmusterungen, werden entscheidend sein, um diese Ideen zu prüfen. Allein das Bestätigen eines einzigen temperierten, atmosphärentragenden Planeten um einen weißen Zwerg würde die Bandbreite der als lebensfreundlich betrachteten Umgebungen erweitern und unser Verständnis der Entwicklung von Planetensystemen nach dem Tod von Sternen grundlegend verändern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen