7 Minuten

Ein winziger Organismus, große Rolle

Der kleinste photosynthetisch aktive Mikroorganismus des Ozeans, Prochlorococcus, ist entscheidend für die globale marine Produktivität und den Kohlenstoffkreislauf – doch neue Feldforschung deutet darauf hin, dass die Erwärmung der Meere diesen Mikrobenbestand an seine thermischen Grenzen bringen könnte. Forschende, die Prochlorococcus über zigtausende Meilen Ozean verfolgten, fanden heraus, dass diese Cyanobakterien nur in einem engen Temperaturfenster gedeihen. Anhaltende Ozeanerwärmung könnte ihre tropischen Populationen drastisch schrumpfen lassen, mit Kaskadeneffekten für das marine Nahrungsnetz und die Fähigkeit des Ozeans, Kohlenstoff zu binden.

Die mikroskopischen Kraftwerke des Ozeans

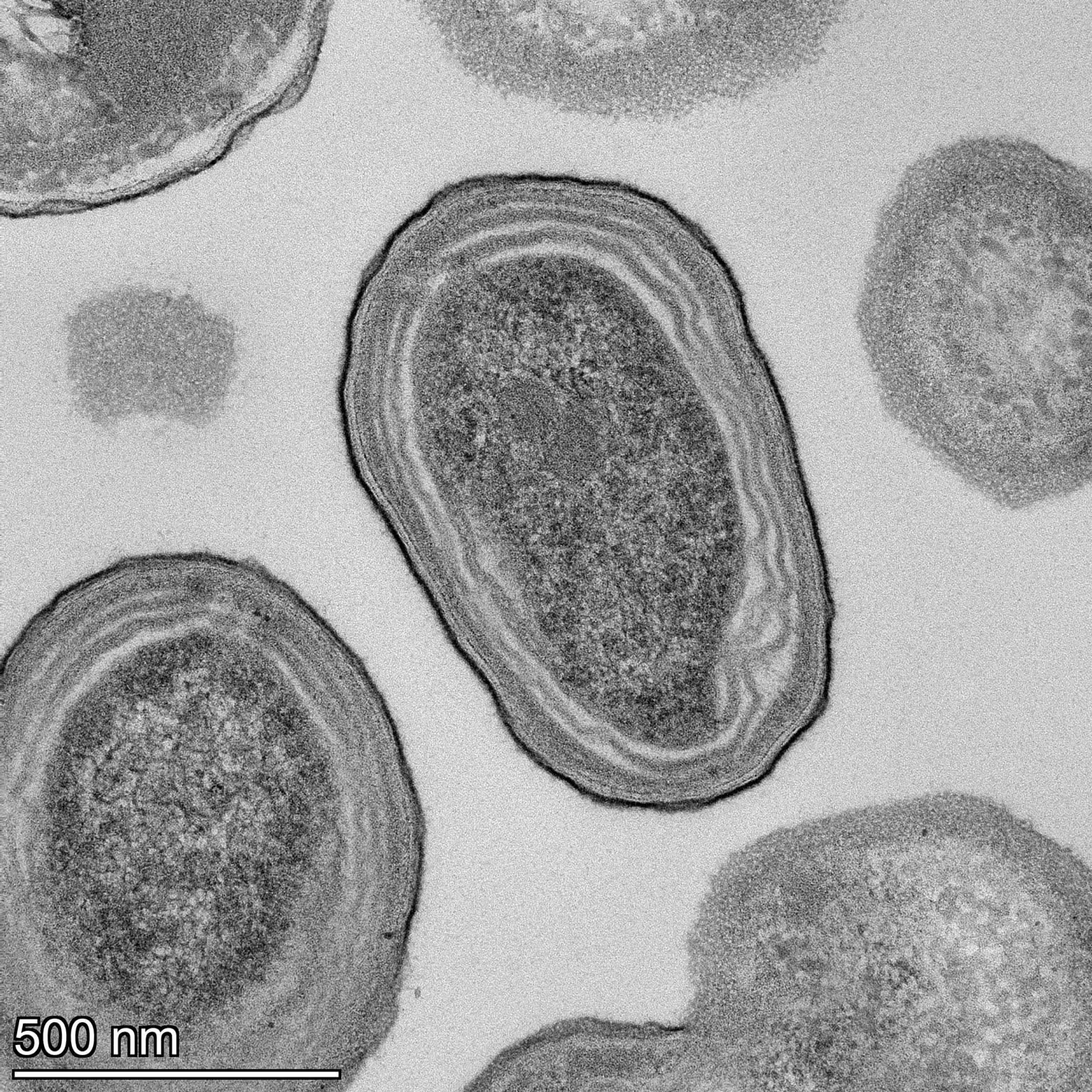

Prochlorococcus sind einzellige Cyanobakterien, oft als Blaualgen bezeichnet, die die belichtete (euphotische) Schicht vieler tropischer und subtropischer Meere dominieren. Obwohl jede einzelne Zelle nur etwa 0,5 Mikrometer groß ist, trägt Prochlorococcus kollektiv rund 5 % der weltweiten Photosynthese bei und stützt Nahrungsnetze von mikroskopischen Weidegrazern bis hin zu größeren Fischen und Meeressäugern.

Dieses Bild, aufgenommen mit einem Elektronenmikroskop, zeigt einzelne Prochlorococcus-Zellen. Jede kleine Masse ist ein Mikroorganismus mit einem Durchmesser von nur etwa 500 Nanometern. Zum Vergleich: Die Breite eines menschlichen Haares beträgt rund 100.000 Nanometer. Credit: Natalie Kellogg/University of Washington

Jahrzehntelang gingen Forschende davon aus, dass Prochlorococcus, weil es in warmem, nährstoffarmen Wasser gedeiht, robust gegenüber klimabedingter Ozeanerwärmung sei. Neue Beobachtungen stellen diese Annahme in Frage: Zellteilung und Häufigkeit von Prochlorococcus erreichen ihren Höhepunkt in einem relativ engen Temperaturbereich – ungefähr 66° bis 84° Fahrenheit (etwa 19–29 °C) – und fallen oberhalb von etwa 86 °F (≈30 °C) stark ab. Wenn die Oberflächentemperaturen in tropischen Zonen diese Schwellen häufiger überschreiten, könnten die Bestände von Prochlorococcus deutlich zurückgehen.

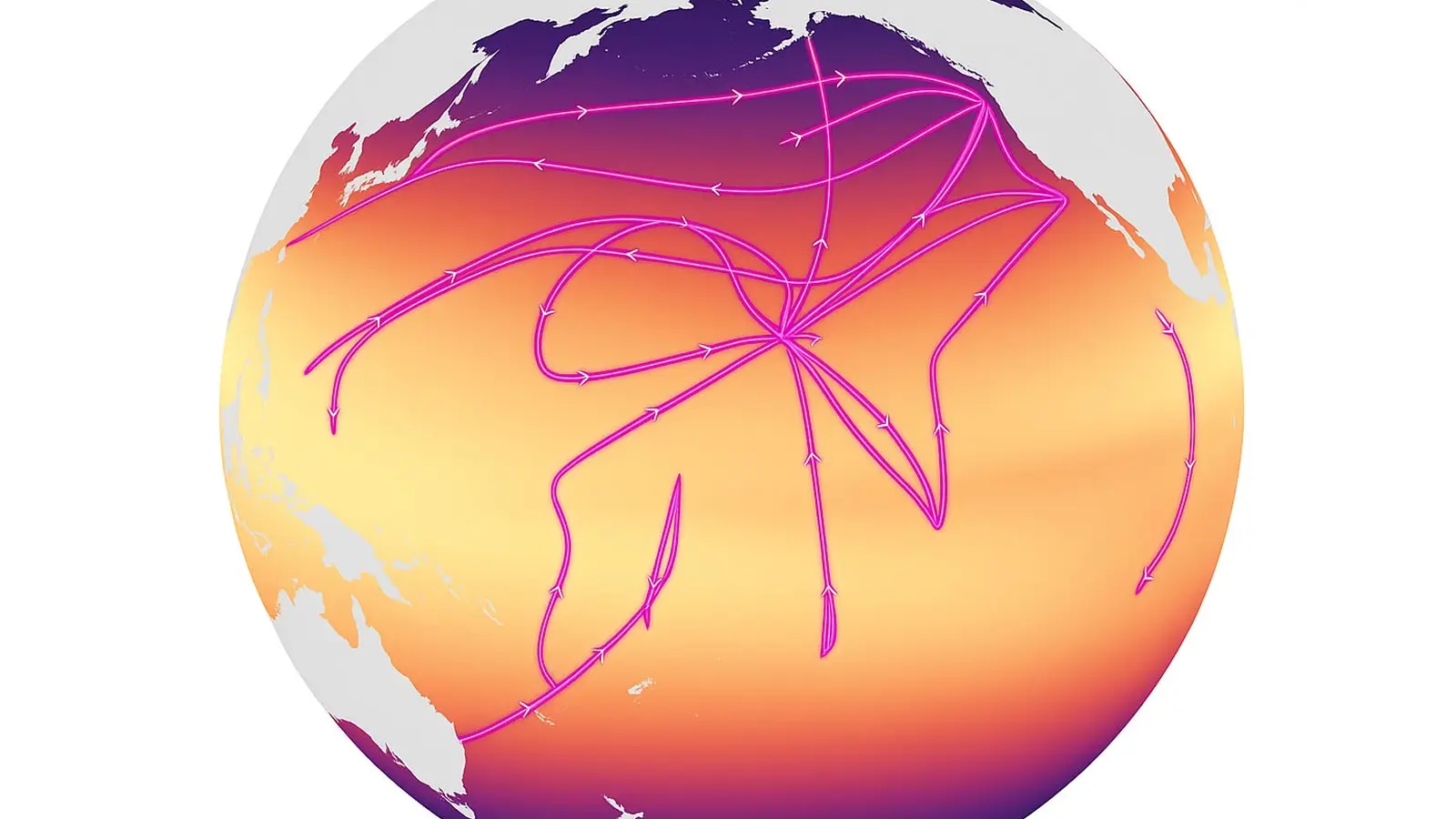

Feldkampagnen und Methoden: SeaFlow und globale Probenahme

Um zu testen, wie sich Prochlorococcus in seinem natürlichen Lebensraum verhält, setzten Forschende um François Ribalet von der University of Washington ein kontinuierliches Durchflusszytometer namens SeaFlow an Bord von Forschungsschiffen ein. Im vergangenen Jahrzehnt absolvierte das Team nahezu 100 Expeditionen, sampelte rund 150.000 Meilen Ozean und charakterisierte auf der Größenordnung von etwa 800 Milliarden Partikeln in der Größe von Prochlorococcus.

Mit SeaFlow leiten die Forschenden Meerwasser durch ein laserbasiertes Instrument, das in nahezu Echtzeit Zellgröße, Fluoreszenz und Häufigkeit misst. Diese in situ-Messungen erlauben es, Zellteilung und Populationsdynamik zu verfolgen, ohne sich allein auf Labor-Kulturen zu stützen, die natürliche Umweltvariabilität oft nicht repräsentieren.

Durch die Kombination von SeaFlow-Zählungen mit Daten zu Temperatur, Licht und Nährstoffen bauten die Forschenden statistische Modelle, um die wichtigsten Umweltfaktoren für das Wachstum von Prochlorococcus zu identifizieren. Nachdem Nährstoffkonzentrationen und Lichtverhältnisse als dominierende Steuergrößen entlang der beprobten Transekten ausgeschlossen wurden, identifizierte das Team die Temperatur als den entscheidenden Faktor, der Wachstumsraten und Häufigkeitsmuster prägt.

Temperatursensitivität und physiologische Grenzen

Die Analyse zeigte ein klares Muster: Prochlorococcus teilt sich am schnellsten bei mäßig warmen Temperaturen (etwa 66–84 °F), die Teilungsraten fallen jedoch oberhalb von ca. 86 °F rapide ab. Bei diesen höheren Temperaturen sank die Zellteilungsrate auf etwa ein Drittel der Spitzenrate, die in der Nähe von 66 °F beobachtet wurde. Die Häufigkeitsmuster spiegelten die Teilungsraten wider, was darauf hindeutet, dass wärmere Oberflächengewässer sowohl die Bestandsgrößen als auch die Produktivität reduzieren könnten.

Diese Einschränkungen spiegeln evolutionäre Kompromisse wider. Über Millionen von Jahren hat Prochlorococcus sein Genom gestrafft, um in nährstoffarmen, stabilen tropischen Gewässern zu gedeihen – dabei wurden viele Gene verloren, die für diesen Lebensstil nicht essenziell sind. Diese genomische Minimalisierung bringt Effizienz, lässt dem Mikroben jedoch nur begrenzte zelluläre Werkzeuge, um auf thermischen Stress zu reagieren. Wie François Ribalet anmerkt: „Ihre Belastungsgrenze ist viel niedriger, als wir dachten.“

Ökologische Folgen: mögliche Umstrukturierung des marinen Nahrungsnetzes

Prochlorococcus ernährt große Teile des offenen Ozeans; ein Rückgang seiner Produktivität würde weniger primären Kohlenstoff bedeuten, der an der Basis tropischer Ökosysteme fixiert wird. Ribalet erklärte, dass in den wärmsten Regionen „es weniger Kohlenstoff — weniger Nahrung — für den Rest des marinen Nahrungsnetzes geben wird.“

Wettbewerbende Cyanobakterien wie Synechococcus könnten teilweise die ökologische Nische einnehmen, die Prochlorococcus verlässt. Synechococcus verträgt tendenziell höhere Temperaturen und besitzt ein größeres, weniger gestrafftes Genom mit mehr Genen zur Stressreaktion. Allerdings benötigt Synechococcus höhere Nährstoffkonzentrationen, um zu gedeihen. Sollte Prochlorococcus zurückgehen und Synechococcus expandieren, könnten sich das Nahrungsangebot für höhere trophische Ebenen und die Prozesse der Nährstoffrückführung in schwer vorhersagbarer Weise verändern.

„Wenn Synechococcus übernimmt, ist nicht ausgemacht, dass andere Organismen in gleicher Weise mit ihm interagieren können, wie sie es über Millionen von Jahren mit Prochlorococcus getan haben“, sagte Ribalet.

Modellprojektionen: Rückgänge unter Erwärmungsszenarien

Anhand von Klimamodellprojektionen, die an Treibhausgas-Emissionsszenarien gekoppelt sind, schätzte das Forscherteam, wie Prochlorococcus-Populationen in den kommenden Jahrzehnten reagieren könnten. Unter einem moderaten Erwärmungsszenario könnte die tropische Produktivität von Prochlorococcus um etwa 17 % und die globale Häufigkeit um rund 10 % zurückgehen. Unter stärkeren Erwärmungsszenarien werden die Auswirkungen deutlich gravierender: bis zu 51 % weniger tropische Produktivität und ein globaler Rückgang von etwa 37 %.

Ribalet betonte, dass sich Prochlorococcus wahrscheinlich eher Richtung der Pole verlagern wird, anstatt vollständig zu verschwinden: „Ihre geografische Verbreitung wird sich nach Norden und Süden ausdehnen. Sie werden nicht verschwinden, aber ihr Lebensraum wird sich verschieben.“ Dennoch können solche Verschiebungen subtropische und tropische Ökosysteme mit veränderter Primärproduktion, Nährstoffdynamik und Nahrungsnetzinteraktionen zurücklassen.

Unsicherheiten, Anpassungspotenzial und zukünftige Forschung

Die Autorinnen und Autoren der Studie weisen auf mehrere wichtige Vorbehalte hin. Feldproben, so umfangreich sie auch sein mögen, können nicht jeden Stamm oder jeden Mikrohabitatzustand erfassen. Messungen wurden oft über Proben zusammengefasst, sodass seltene, hitzetolerante Stämme – falls vorhanden – unentdeckt bleiben könnten. Prochlorococcus ist genetisch vielfältig und umfasst Ökotypen, die an unterschiedliche Licht- und Nährstoffbedingungen angepasst sind; bislang unerkannte, thermotolerante Populationen könnten das Bild verändern.

Außerdem spielen ökologische Wechselwirkungen eine Rolle: Veränderungen im Weidegrazing, in Vireninfektionsraten und in der Nährstoffzufuhr durch veränderte Zirkulation könnten thermische Effekte verstärken oder abschwächen. Die Forschenden begrüßen die Entdeckung hitzetoleranter Stämme als mögliche Quelle von Resilienz, warnen jedoch, dass solche Stämme Zeit und geographische Verbreitung bräuchten, um eine rasche Erwärmung auszugleichen.

Forschungsprioritäten

- Zielgerichtete genomische Untersuchungen, um hitzetolerante Prochlorococcus-Ökotypen zu entdecken.

- Langfristiges autonomes Monitoring (z. B. Glider, feste Bojen mit Zytometern), um zeitliche Trends und Extremtemperaturereignisse zu messen.

- Experimentelle Arbeiten zu thermischen Stressantworten, einschließlich Labor-Evolutionsexperimenten und mesokosmen Community-Studien.

- Integration in Erdsystemmodelle, um Auswirkungen auf Kohlenstoffexport und Fischereiproduktivität zu quantifizieren.

Experteneinschätzung

Dr. Maya Hernández, marine Mikrobioökologin (fiktiv für Kontext), kommentierte: „Prochlorococcus ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie evolutionäre Effizienz unter schnellem Umweltwandel zur Verwundbarkeit werden kann. Die genomische Straffung macht es in stabilen, nährstoffarmen Gewässern extrem erfolgreich – doch diese einfache Ausstattung begrenzt schnelle physiologische Reaktionen auf Hitze. Monitoring- und genomische Arbeiten sind dringend nötig, um festzustellen, ob adaptive Varianten existieren und wie schnell sich Gemeinschaften verschieben könnten.“

Ihre Perspektive unterstreicht ein zentrales Thema: Mikroskopische Organismen bestimmen die Bedingungen für makroskopische Ökologie und globale Biogeochemie, sodass kleine Veränderungen auf mikrobieller Ebene ganze Ökosysteme beeinflussen können.

Folgen für Politik und Klimaschutz

Verluste in der Produktivität von Prochlorococcus hätten Folgen, die über die marine Ökologie hinausgehen. Veränderungen der Primärproduktion beeinflussen die Kohlenstoffaufnahme in der Oberflächenzone des Ozeans und damit kurzfristige Kohlenstoffkreisläufe sowie möglicherweise die Rolle des Ozeans als Kohlenstoffsenke. Diese Ergebnisse liefern eine weitere biologische Begründung dafür, Treibhausgasemissionen zu begrenzen und Forschung in Ozeanüberwachung, Meeresschutzgebieten und adaptive Fischereimanagementpraktiken zu fördern.

Fazit

Prochlorococcus, der häufigste photosynthetische Organismus des Ozeans, könnte gegenüber klimatischer Erwärmung verletzlicher sein als bislang angenommen. Ein Jahrzehnt schiffbasierter Beobachtungen mit dem SeaFlow-Zytometer zeigt, dass dieses Cyanobakterium eine enge thermische Nische besitzt und unter plausiblen Erwärmungsszenarien erhebliche Rückgänge in Produktivität und Häufigkeit zu erwarten sind. Zwar sind Verschiebungen der Verbreitung zu den Polen und ein teilweiser Ersatz durch andere Mikroben wie Synechococcus möglich, doch bleiben die Folgen für Ökosysteme unsicher und potenziell tiefgreifend. Fortlaufendes globales Monitoring, genomische Erhebungen und die Integration mikrobieller Physiologie in Erdsystemmodelle sind wesentlich, um ökologische und biogeochemische Folgen vorherzusagen und Maßnahmen zur Minderung und Anpassung zu informieren.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen