5 Minuten

Webb entdeckt Methangas über Makemake

Ein internationales Team unter der Leitung des Southwest Research Institute (SwRI) hat das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) genutzt, um Methangas über dem entfernten Zwergplaneten Makemake nachzuweisen. Der Fund macht Makemake zum zweiten transneptunischen Objekt nach Pluto, bei dem Gas spektroskopisch identifiziert wurde. Die Entdeckung deutet auf aktive flüchtige Prozesse auf dieser eisigen Welt am Rand des Sonnensystems hin und wirft neue Fragen darüber auf, wie Oberflächeneis und dünne Atmosphären auf kleinen, kalten Körpern interagieren.

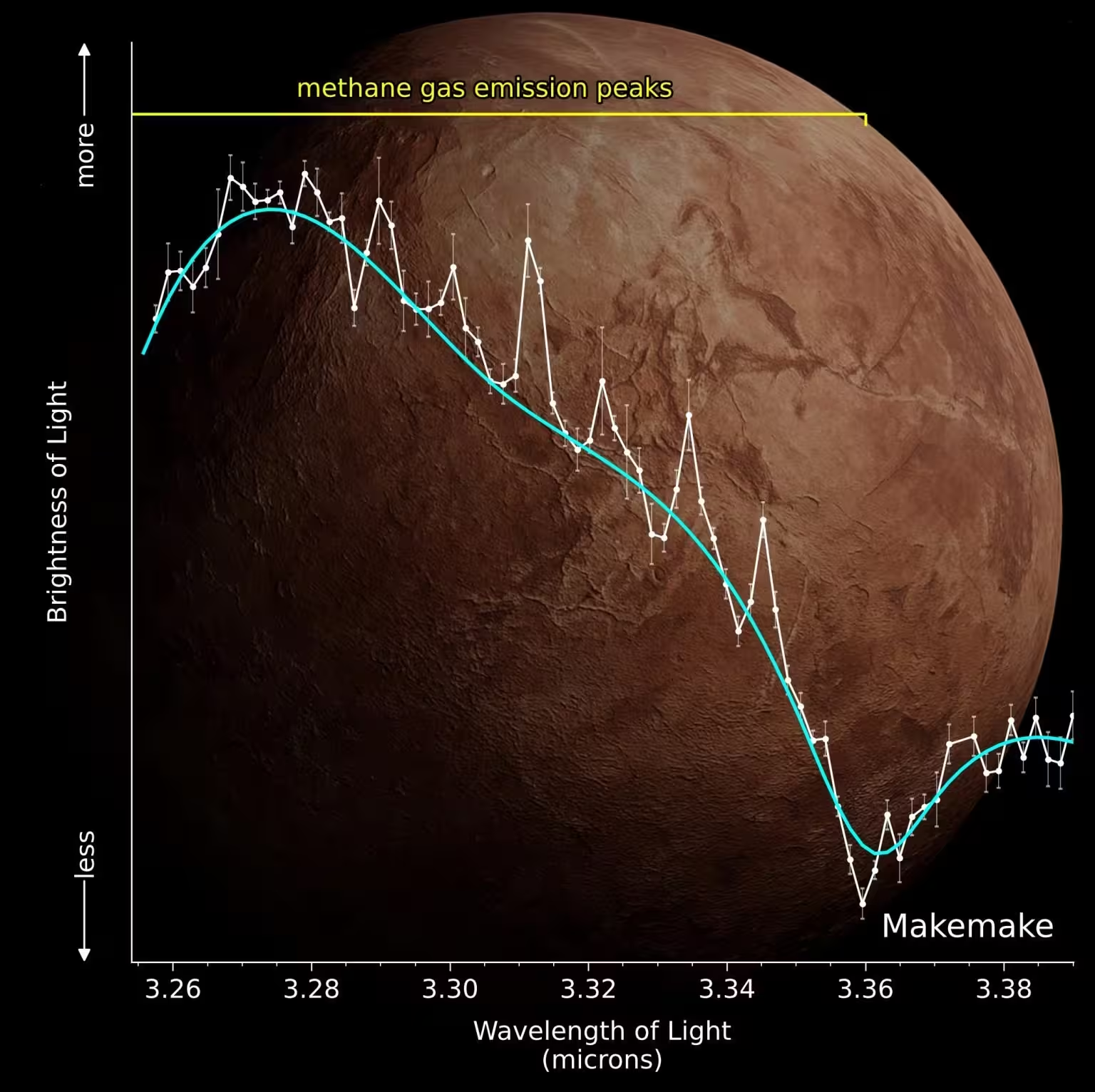

Ein von SwRI geleitetes Team nutzte Webb-Beobachtungen (weiß), um Methangas auf dem entfernten Zwergplaneten Makemake nachzuweisen. Scharfe Emissionsspitzen nahe 3,3 Mikrometern weisen auf Methan in der Gasphase über Makemakes Oberfläche hin. Ein Kontinuumsmodell (cyan) ist zum Vergleich überlagert; die Gas-Emissionsspitzen werden dort identifiziert, wo das beobachtete Spektrum über das Kontinuum ansteigt. Im Hintergrund ist eine künstlerische Darstellung von Makemakes Oberfläche zu sehen.

Beobachtungen und spektroskopische Hinweise

Das Methansignal wurde aus JWST-Infrarotspektren als scharfe Emissionsmerkmale nahe 3,3 Mikrometern extrahiert, einem Wellenlängenbereich, in dem Methanmoleküle nach Absorption von Sonnenlicht fluoreszieren. Das Team identifiziert diese Merkmale als sonnenanregte Fluoreszenz: Sonnenlicht regt Methanmoleküle an, die die Energie dann bei charakteristischen Infrarotwellenlängen wieder emittieren. Um die Emissionsspitzen vom zugrundeliegenden reflektierten Kontinuum zu unterscheiden, verglichen die Forschenden das beobachtete Spektrum mit einem Kontinuumsmodell und lokalisieren statistisch signifikante Anstiege über dieser Basislinie.

Die Empfindlichkeit des JWST im mittleren Infrarot und seine stabile spektroskopische Leistung ermöglichten den Nachweis, doch sind die aktuellen Daten durch spektrale Auflösung und Hintergrundrauschen begrenzt. Diese Einschränkungen bedeuten, dass die Spektren allein derzeit noch nicht zeigen, ob Methan in einer global gebundenen Atmosphäre existiert oder in lokalisierten, kurzlebigen Ausbrüchen freigesetzt wird.

Wissenschaftlicher Kontext: Makemake, flüchtige Stoffe und der Kuipergürtel

Makemake ist ein eisiger Zwergplanet mit einem Durchmesser von etwa 1.430 Kilometern (rund zwei Drittel des Pluto-Durchmessers) im Kuipergürtel. Seine helle Oberfläche wird von gefrorenem Methan dominiert, was spektroskopische Nachweise von Methangas besonders bedeutsam macht. Frühere Sternbedeckungs-Experimente setzten starke Grenzen für eine dichte globale Atmosphäre, ließen aber die Möglichkeit einer extrem dünnen Atmosphäre oder lokaler Quellen offen.

Infrarot-Beobachtungen im letzten Jahrzehnt zeigten zudem thermische Anomalien und heterogene Eigenschaften des Methaneises über Makemakes Oberfläche. Diese Ergebnisse veranlassten die JWST-Folgestudie: Wenn kleine Regionen wärmer werden oder wenn Prozesse unter der Oberfläche flüchtige Stoffe mobilisieren, könnte es zu transienten Gasfreisetzungen kommen, selbst wenn eine globale Atmosphäre fehlt.

Interpretation des Methans: Atmosphäre oder Fontänen?

Die Forschenden betrachten zwei führende Erklärungen, die mit den JWST-Daten vereinbar sind. Eine Möglichkeit ist eine sehr dünne, oberflächengebundene Atmosphäre im Dampfdruckgleichgewicht mit dem Methaneis — ein Szenario, das analog zur saisonalen Atmosphäre Plutos ist, aber deutlich schwächer. Modellanpassungen in der Studie deuten auf eine Gastemperatur von nahe 40 Kelvin (etwa −233 °C) und auf einen geschätzten Oberflächendruck in der Größenordnung von 10 Pikobar hin: etwa 100 Milliardenmal niedriger als der Druck auf der Erde und rund eine Million Mal geringer als der von Pluto.

Das andere plausible Szenario sind episodische, fontänenartige Ausgasungen, bei denen Methan in lokalisierten Ausbrüchen freigesetzt wird. In diesem Fall legen Modelle nahe, dass die Spitzenfreisetzungsraten einige hundert Kilogramm pro Sekunde erreichen könnten — vergleichbar mit dem Massenfluss der intensiven Wasserdüsen des Enceladus und deutlich größer als die zuvor gemessenen sehr schwachen Dampfemissionen auf Ceres.

Dr. Silvia Protopapa (SwRI), Erstautorin der JWST-Analyse, betont, dass der Nachweis von Methangas zeigt, dass Makemake kein völlig inertes Relikt ist. Koautor Dr. Ian Wong (Space Telescope Science Institute) weist darauf hin, dass Beobachtungen mit höherer spektraler Auflösung nötig sein werden, um zwischen einer gebundenen Atmosphäre und Fontänenaktivität zu unterscheiden.

Folgen und zukünftige Beobachtungen

Falls Makemake eine aktive, wenn auch extrem dünne Atmosphäre besitzt, würde das die Anzahl äußerer Sonnensystemkörper erhöhen, bei denen Austauschprozesse zwischen Oberfläche und Atmosphäre noch andauern. Die Bestätigung entweder einer oberflächengebundenen Atmosphäre oder von Fontänenaktivität würde Modelle des flüchtigen Transports, saisonales Verhalten im Kuipergürtel und die Frage beeinflussen, wie Sonneneinstrahlung Sublimation bei sehr niedrigen Temperaturen antreibt.

Das Forscherteam hebt die Bedeutung von Folgespektroskopie mit Webb bei höherer spektraler Auflösung sowie zusätzlicher Beobachtungen zu verschiedenen saisonalen oder Rotationsphasen hervor. Komplementäre Techniken — zum Beispiel gezielte Sternbedeckungen und empfindliche submillimeter-Teleskop-Suchen nach Gas — könnten helfen, globalen Druck und räumliche Variabilität besser einzugrenzen.

Expert Insight

Dr. Laura Kim, Planetwissenschaftlerin (fiktiv), kommentiert: "Der Nachweis von Methangas über Makemake mit dem JWST ist ein Meilenstein für die Kuipergürtel-Forschung. Selbst extrem dünne Atmosphären können viel über Oberflächenzusammensetzung und Energiebilanz verraten. Der nächste wichtige Schritt ist zeitaufgelöste Spektroskopie, um zu prüfen, ob das Signal mit der Rotation oder der Sonneneinstrahlung variiert, was auf lokale Quellen hinweisen würde."

Fazit

Der JWST-Nachweis von Methanemissionen von Makemake liefert den ersten direkten spektralen Nachweis von Gas über diesem entfernten Zwergplaneten. Obwohl die aktuellen Daten noch nicht klären, ob Makemake eine globale, oberflächengebundene Atmosphäre aufrechterhält oder episodische, fontänenartige Ausgasungen erlebt, etabliert der Fund Makemake als ein aktives Ziel für künftige Beobachtungen. Hochauflösende JWST-Spektren, Bedeckungskampagnen und fortgesetzte thermische Kartierung werden entscheidend sein, um die Zyklen flüchtiger Stoffe und die Mechanismen der Gasfreisetzung im äußeren Sonnensystem zu verstehen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen