8 Minuten

Eine groß angelegte US-Studie deutet darauf hin, dass die Nutzung von E-Zigaretten mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes verbunden ist. Personen, die sowohl dampfen als auch brennbare Zigaretten konsumieren, tragen demnach das größte Risiko. Forschende analysierten mehr als 1,2 Millionen Datenpunkte aus einer Telefonbefragung der CDC, um Zusammenhänge zwischen der Verwendung nikotinhaltiger Produkte und einem erhöhten Blutzuckerstatus — einem Vorläufer von Typ-2-Diabetes — zu untersuchen.

Studienaufbau und wissenschaftlicher Kontext

Prädiabetes beschreibt Blutglukosewerte, die oberhalb des Normalbereichs liegen, aber noch nicht das Niveau erreichen, das für eine Diagnose von Typ-2-Diabetes erforderlich ist. Obwohl Prädiabetes häufig reversibel ist, ist er klinisch bedeutsam, weil er auf ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Nierenschäden und Nervenschäden hinweist. Früherkennung und gezielte Präventionsmaßnahmen sind daher aus gesundheitspolitischer Sicht zentral.

Der Gesundheitsökonom Sulakshan Neupane und sein Team an der University of Georgia werteten Daten aus, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA erhoben wurden. Der Datensatz umfasste über 1,2 Millionen telefonische Umfrageantworten, wodurch die Forschenden Assoziationen zwischen selbstberichteter Nutzung von E-Zigaretten, brennbarem Tabak oder beidem (sog. Dual Use) und der Prävalenz von Prädiabetes oder Diabetes abschätzen konnten. Die Studie wurde 2025 in AJPM Focus veröffentlicht.

Die große Stichprobe erlaubt robuste Schätzungen für diverse Subgruppen und erhöht die statistische Aussagekraft gegenüber kleineren Querschnittsstudien. Dennoch besteht die Notwendigkeit, die Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur zu sehen: Frühere Arbeiten haben bereits Hinweise auf systemische Effekte des Dampfens, einschließlich Entzündungsreaktionen und Veränderungen der Gefäßfunktion, gefunden. Diese Studie erweitert die Diskussion, indem sie Daten zu metabolischen Zwischenzuständen wie Prädiabetes in den Mittelpunkt stellt.

Zentrale Ergebnisse und Zahlen

Nach Anpassung an verfügbare Kovariaten berichtete das Team, dass ausschließliche E-Zigaretten-Nutzer eine um etwa 7 % höhere Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes hatten als Nichtraucher. Konkret übersetzten die Autorinnen und Autoren diese relative Erhöhung in eine absolute Zahl: grob geschätzt etwa 7.000 zusätzliche Fälle von Prädiabetes pro 1 Million E-Zigaretten-Nutzenden in den USA. Diese Übersetzung in absolute Risiken ist wichtig für die öffentliche Gesundheitskommunikation, da relative Werte allein leicht missverstanden werden können.

Für ausschließliche Nutzer brennbarer Tabakprodukte (zum Beispiel Zigaretten oder Zigarren) war das relative Prädiabetesrisiko größer und lag bei etwa 15 % gegenüber Nichtrauchern. Am stärksten betroffen waren Dual-User — also Personen, die sowohl dampfen als auch rauchen: Hier zeigte sich ein relatives Prädiabetesrisiko von rund 28 % im Vergleich zu Nichtrauchern.

Bei der Analyse diagnostizierter Diabetesfälle zeigten Dual-User erneut ein erhöhtes Risiko: rund 9 % höher als bei Nichtrauchern. Im Gegensatz dazu wiesen Personen, die nur brennbare Produkte konsumierten, ein um etwa 7 % erhöhtes Diabetesrisiko im Vergleich zu Nichtrauchern auf. Diese Unterschiede in den relativen Risiken deuten darauf hin, dass kombinierte Expositionen möglicherweise additive oder sogar synergistische Effekte auf Stoffwechselprozesse haben könnten.

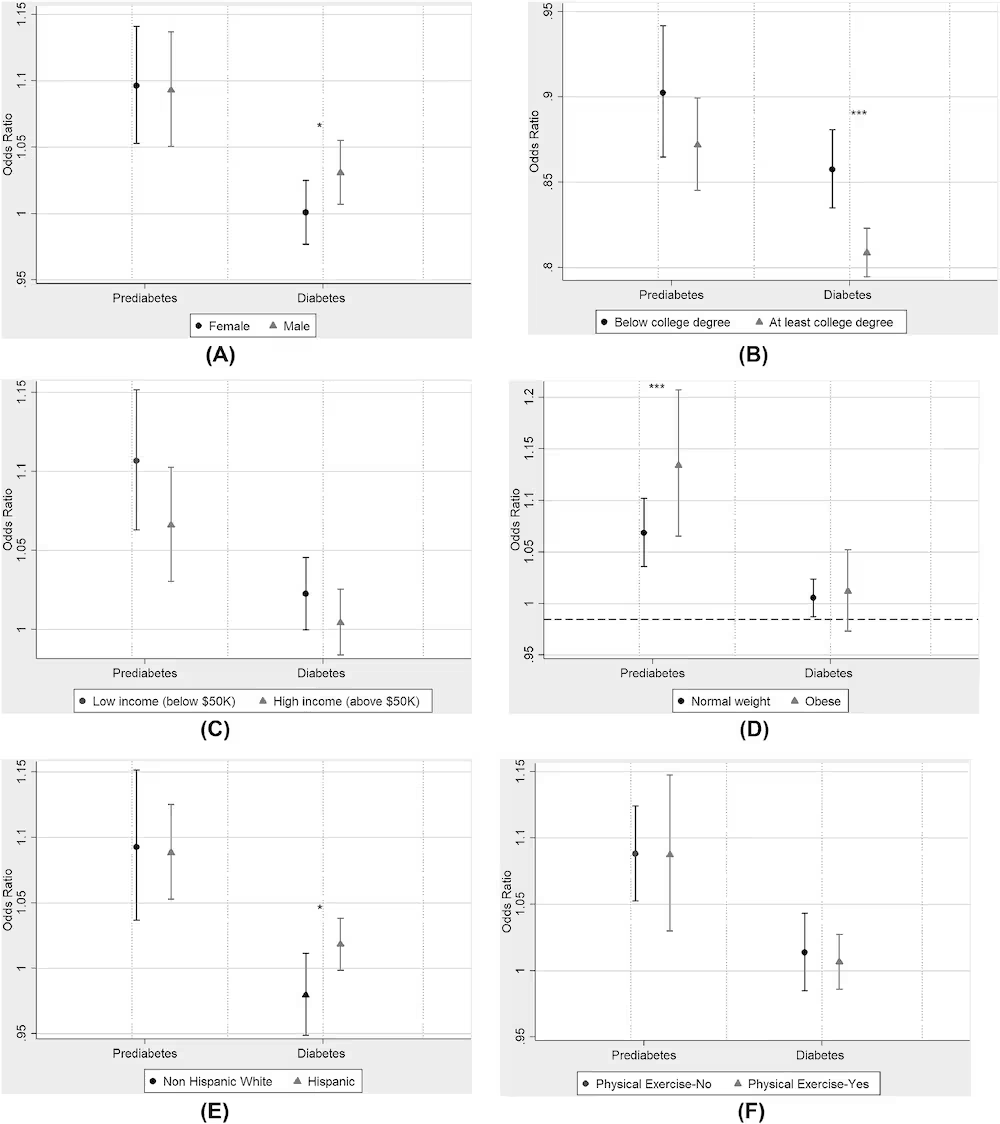

Subgruppenanalysen brachten weitere Muster zutage: E-Zigaretten-Nutzende mit Übergewicht oder Adipositas wiesen ein höheres Prädiabetesrisiko auf als Nutzende mit niedrigerem Body-Mass-Index (BMI). Zudem identifizierte die Studie Unterschiede nach ethnischer Zugehörigkeit: Hispanic-, Black- und Asian-Teilnehmende zeigten einen größeren Überschuss an mit dem Dampfen assoziiertem Risiko als weiße Teilnehmende derselben Stichprobe. Solche Befunde unterstreichen die Bedeutung, soziale Determinanten der Gesundheit und zugrundeliegende Vulnerabilitäten in Betracht zu ziehen.

Methodische Einschränkungen und Interpretation

Die Autorinnen und Autoren mahnen zur Vorsicht bei kausalen Interpretationen. Es handelt sich um eine beobachtende Analyse selbstberichteter Umfragedaten, die über einen relativ kurzen Zeitraum gesammelt wurden. Daher kann die Studie nicht beweisen, dass Dampfen Prädiabetes verursacht. Alternative Erklärungen wie umgekehrte Kausalität oder Störfaktoren — etwa sozioökonomische Belastungen, starker Alkoholkonsum oder andere Verhaltensweisen, die sowohl mit Nikotinverwendung als auch mit metabolischen Risiken verknüpft sind — könnten zu den beobachteten Zusammenhängen beitragen.

Neupane betont: "Allein die Nutzung von E-Zigaretten erhöht die Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes, und die kombinierte Nutzung beider Produkttypen scheint zusätzlichen Schaden zu bewirken. Diese Studie weist auf potenziell kumulative Risiken beim gleichzeitigen Gebrauch hin." Gleichzeitig weist er darauf hin, dass soziale und ökonomische Faktoren sowohl das Nikotinverhalten als auch die metabolische Gesundheit beeinflussen können — ein Hinweis darauf, dass Interventionen gesellschaftliche Ursachen adressieren müssen.

Eine weitere Einschränkung ist die Abhängigkeit von selbstberichteten Diagnosen und Verhaltensweisen, die Messfehler und Erinnerungsverzerrungen einführen können. Beispielsweise werden HbA1c-Werte oder Nüchternglukosen in solchen Befragungen nicht direkt gemessen, wodurch eine differenziertere graduelle Einstufung von Störungen des Glukosestoffwechsels fehlt. Dennoch stärkt die große Stichprobengröße die statistische Power und hilft, Muster zu identifizieren, die eine vertiefte, prospektive Untersuchung rechtfertigen.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass Umfragen telefonischer Art populationsbedingte Verzerrungen aufweisen können: Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind gleichermaßen über Telefon erreichbar oder bereit zur Teilnahme, und Nichtteilnahme oder selektive Teilnahme könnten die Ergebnisse beeinflussen. Sensitivitätsanalysen und Gewichtsungen helfen zwar, solche Effekte zu mildern, ersetzen aber keine direkten biometrischen Messungen.

Folgen für öffentliche Gesundheit und künftige Forschung

Diese Ergebnisse fügen sich in eine wachsende Datenlage ein, die das Dampfen mit systemischen gesundheitlichen Effekten jenseits der Atemwege in Verbindung bringt. Obwohl E-Zigaretten häufig als "sicherere" Alternative zum Rauchen vermarktet werden, deutet diese Analyse auf mögliche metabolische Schäden hin, die langfristig zur Krankheitslast beitragen könnten. Insbesondere die kombinierten Risiken bei Dual-Usern werfen Fragen zur Effektivität von Harm-Reduction-Strategien auf, die allein auf Umstieg vom Rauchen zum Dampfen zielen.

Wichtige nächste Schritte umfassen longitudinale Kohortenstudien mit biochemischen Messparametern (zum Beispiel HbA1c, Nüchternglukose und Biomarker des Nikotinkonsums wie Cotinin), um Kausalität und Dosis-Wirkungs-Beziehungen besser zu klären. Solche Studien sollten wiederholte Messungen über mehrere Jahre einschließen, um zeitliche Abfolgen zwischen Nikotinexposition und Veränderungen des Glukosestoffwechsels zu untersuchen. Kontrollierte Tiermodelle und mechanistische Laborstudien können ergänzend aufklären, wie Komponenten der Aerosole Insulinsensitivität, entzündliche Signalwege oder die Funktion der Bauchspeicheldrüse beeinflussen.

Darüber hinaus sind Interventionsstudien denkbar, die prüfen, ob Verhaltensänderungen — etwa vollständiger Rauchstopp, Umstellung auf nikotinfreie Produkte oder Gewichtsreduktion — metabolische Risiken reduzieren. Public-Health-Maßnahmen sollten die möglichen metabolischen Folgen des Dampfens in Risikokommunikationen berücksichtigen und speziell vulnerable Gruppen adressieren: Menschen mit Übergewicht, Personen mit sozialökonomischen Belastungen und ethnische Minderheiten, die in dieser Studie größere Assoziationen zeigten.

Auf politischer Ebene könnten die Ergebnisse Diskussionen über Regulierungen von Inhaltsstoffen, Nikotinkonzentrationen und Marketingpraktiken anstoßen. Ebenso wichtig ist die Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen: Ärztinnen und Ärzte sollten bei Risikobewertungen systematisch nach dem Gebrauch aller nikotinhaltigen Produkte fragen, nicht nur nach konventionellen Zigaretten.

Expertenkommentar

Dr. Laura Mendes, eine Public-Health-Epidemiologin (fiktiv für diesen Kommentar), stellt fest: "Diese groß angelegte Umfrageanalyse signalisiert wichtige Warnhinweise. Selbst wenn das Dampfen für einzelne Nutzerinnen und Nutzer ein geringeres respiratorisches Risiko im Vergleich zum Rauchen bedeuten mag, müssen wir die Auswirkungen auf den gesamten Organismus prüfen. Kliniker sollten Patienten unbedingt zu sämtlichen Nikotinprodukten befragen, wenn sie metabolische Risiken bewerten. Und Gesundheitspolitiker sollten solche Befunde bei der Gestaltung von Harm-Reduction-Strategien und Risikokommunikation berücksichtigen."

Ihr Kommentar verdeutlicht einen integrativen Ansatz: Die Bewertung gesundheitlicher Risiken von Produkten wie E-Zigaretten muss multidisziplinär erfolgen — Epidemiologie, Toxikologie, Verhaltensforschung und Gesundheitsökonomie gehören zusammengeführt, um sinnvolle Empfehlungen zu entwickeln.

Fazit

Die Auswertung der CDC-Umfragedaten zeigt, dass die Nutzung von E-Zigaretten mit einer moderat erhöhten Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes verbunden ist, während die kombinierte Nutzung von Dampfen und Rauchen mit deutlich höherem Risiko einhergeht. Aufgrund des beobachtenden Studiendesigns und selbstberichteter Messgrößen lassen sich jedoch keine kausalen Schlüsse ziehen. Die Befunde betonen aber die Dringlichkeit, strengere longitudinale und mechanistische Studien durchzuführen.

Für die Praxis bedeuten die Ergebnisse: Gesundheitskommunikation und klinisches Vorgehen sollten mögliche metabolische Folgen des Dampfens adressieren, insbesondere bei Menschen mit erhöhtem BMI oder bei solchen, die mehrere nikotinhaltige Produkte verwenden. Präventionsstrategien sollten sowohl individuelle Verhaltensänderungen als auch strukturelle Maßnahmen berücksichtigen, um gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren und die langfristige Krankheitslast zu verringern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen