8 Minuten

Musk verstärkt alten Clip und löst neue Kontroverse aus

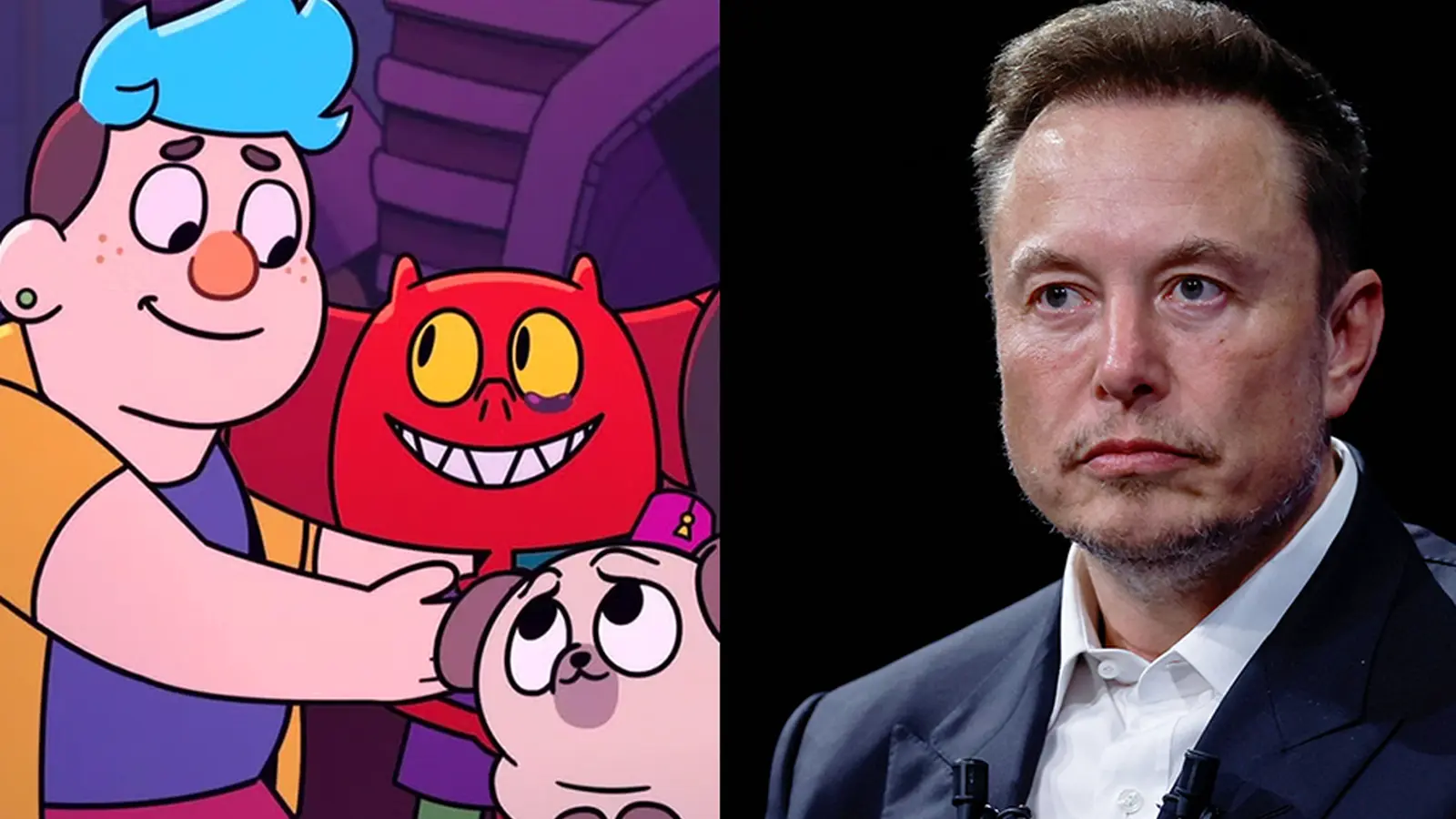

Elon Musk hat erneut eine drei Jahre alte Netflix-Zeichentrickserie ins Zentrum einer hitzigen Online-Debatte gerückt. In den vergangenen Tagen teilte Musk auf X Kommentare, die Netflix dafür kritisierten, in der Animationsserie Dead End: Paranormal Park einen transgender Charakter zu zeigen. Dadurch erfuhr eine bestimmte Clip-Sequenz — und damit die Serie selbst sowie ihr Schöpfer — eine Welle erneuter Aufmerksamkeit und teils aggressiver Angriffe. Obwohl Dead End bereits 2023 eingestellt wurde, ist die betreffende Szene, in der die Hauptfigur Barney Guttman sich als transgender zu erkennen gibt, weit verbreitet und hat Diskussionen über Repräsentation in Kinder- und Familienanimation wieder entfacht.

Die Reaktion zeigt, wie alte Inhalte durch heutige Plattformdynamiken schnell neue Relevanz gewinnen können. Ein kurzer Ausschnitt, der zuvor ohne größere öffentliche Resonanz geblieben war, wurde durch die Reichweite prominenter Nutzerinnen und Nutzer neu kontextualisiert und an ein größeres Publikum gebracht. Das führt nicht nur zu Debatten über künstlerische Entscheidungen, sondern auch zu Fragen der Verantwortung von Plattformen, dem Schutz kreativer Teams und dem Umgang mit Hass und Belästigung.

Wie sich die Gegenreaktion entfaltete

Was als wiederaufgetauchter Clip begann, entwickelte sich rasch zu einer organisierten Social-Media-Kampagne. Musk forderte seine Follower auf, "Netflix für die Gesundheit eurer Kinder zu boykottieren" und teilte Beiträge, die die Szene als "transgender Propaganda" bezeichneten. Solche Aufrufe tragen zur Polarisierung bei und mobilisieren sowohl Gegner als auch Befürworter in kurzer Zeit.

Der Schöpfer der Serie, Hamish Steele, erklärte öffentlich auf BlueSky, dass er sich nach Erhalt von „extrem hässlichen, seltsamen homophoben und antisemitischen E-Mails" vorerst von sozialen Medien zurückziehen werde. Steele reagierte zunächst mit einer Mischung aus Ironie und Erschöpfung; er witzelte, der Tag werde "sehr seltsam", bestätigte später jedoch, dass die direkte Belästigung eine Auszeit notwendig machte. Solche Reaktionen sind nicht ungewöhnlich: Wird persönliches Material oder ein Ausschnitt viralisiert, trifft die mögliche Wut oft die einzelnen Kreativen unmittelbar.

Netflix hat bisher keine offizielle Stellungnahme zur jüngsten Kontroverse veröffentlicht. Die Serie ist weiterhin auf der Plattform verfügbar, obwohl sie 2023 eingestellt wurde. Plattformen stehen damit vor schwierigen Abwägungen: einerseits die inhaltliche Verfügbarkeit älterer Produktionen zu wahren, andererseits auf eskalierende Debatten und mögliche Belästigungen zu reagieren.

Kein Einzelfall: Animation, Politik und Kulturkämpfe

Dieses Ereignis reiht sich in ein breiteres Muster ein. Streaming-Dienste und familienorientierte Animationsformate sind in den letzten Jahren regelmäßig zu Brennpunkten kultureller Auseinandersetzungen geworden. Beispiele reichen von She-Ra and the Princesses of Power über Kipo and the Age of Wonderbeasts bis zu vielen weiteren Titeln, in denen inklusive Besetzungen oder LGBTQ+-Handlungsstränge sowohl Lob als auch gezielte Gegenreaktionen hervorrufen.

Animierte Reihen, die Vielfalt sichtbar machen, verfolgen oft das Ziel, jüngeren Zuschauern unterschiedliche Identitäten und Lebensentwürfe vertraut zu machen. Gleichzeitig erreichen solche Formate Familien und damit ein Publikum, das Entscheidungen über mediale Erziehung und Altersfreigaben mitbestimmt. Diese Doppelrolle macht Animationsserien besonders anfällig für Kulturkampf-Argumente: Für einige sind sie Vorreiter für mehr Sichtbarkeit, für andere stehen sie im Zentrum von Debatten um Erziehungsrechte und mediale Einflüsse auf Kinder.

Branchenbeobachterinnen und -beobachter weisen darauf hin, dass gerade Animationsserien als symbolische Schlachtfelder fungieren, weil sie ein generationsübergreifendes Publikum ansprechen. Dadurch werden Fragen über Identität, Bildung und elterliche Kontrolle miteinander verknüpft — mit Konsequenzen für Creators und Plattformen gleichermaßen. Die Folge: Produzenten müssen zunehmend zwischen künstlerischer Absicht, publikumspolitischen Erwartungen und dem Schutz ihres Teams abwägen.

Die mediale Landschaft hat sich verändert: Ein Clip kann sich innerhalb weniger Stunden global verbreiten, aus dem Kontext gerissen und als Katalysator für koordinierte Online-Aktionen genutzt werden. Plattformen sehen sich deshalb nicht nur als Ausliefernde von Inhalten, sondern auch als Moderationsinstanzen, die Bewertungen, Alterskennzeichnungen und Schutzmaßnahmen implementieren müssen.

Verantwortung von Schöpfern, Community und Plattformen

Die Erfahrungen von Hamish Steele entsprechen denen vieler anderer Autoren und Showrunner, die nach viralen Momenten gezielter Belästigung ausgesetzt waren. Wenn Influencerinnen oder prominente Accounts einen kurzen Ausschnitt teilen, kann dieser binnen weniger Stunden zu einem nationalen Thema aufsteigen — und die konkrete Belastung tragen oft einzelne Kreative, nicht die Hosting-Plattformen oder die promotenden Meinungsführer.

„Moderne Plattformdynamiken können einen Fünf-Sekunden-Clip in eine Kampagne verwandeln," sagt die Film- und Medienwissenschaftlerin Dr. Lina Moretti. „Schöpfer bleiben exponiert; es fehlen ausreichende Schutzmechanismen und klare Richtlinien vonseiten vieler Plattformen." Solche Aussagen unterstreichen die Forderung nach besseren Schutzmaßnahmen: juristische Beratung, psychosoziale Unterstützung und strengere Moderationspraktiken können helfen, persönliche Angriffe abzuschwächen.

Zudem werfen diese Fälle Fragen nach der Verantwortung von Communities auf. Fans und Unterstützer können in solchen Momenten eine schützende Rolle übernehmen, indem sie konstruktiv intervenieren, positive Narrative verbreiten und die Arbeit der Kreativen verteidigen. Auf der anderen Seite zeigen koordinierte Gegenkampagnen, wie schnell Desinformation, Bedrohungen und Hassrede sich konsolidieren können, wenn Plattformen nicht konsequent moderieren.

Plattformbetreiber stehen vor komplexen Herausforderungen: Sie müssen freie Meinungsäußerung schützen, gleichzeitig aber klar gegen Hass, Bedrohungen und gezielte Belästigung vorgehen. Das erfordert transparente Richtlinien, klare Meldewege und schnelle Reaktionen bei eskalierenden Fällen. Zudem sind Veränderungen auf technischer Ebene denkbar, etwa bessere Tools zur Erkennung koordinierter Angriffe oder erweiterte Schutzfunktionen für öffentliche Profilinhaberinnen und -inhaber.

Kontext, Vergleiche und Bedeutung für Zuschauer

Im Vergleich zu anderen Formaten zeigen sich wiederkehrende Muster: Seriöse Animationsserien mit queeren Figuren erhalten sowohl Anerkennung von Kritikern als auch leidenschaftliche Unterstützung durch Fans, während gleichzeitig koordinierte Online-Kampagnen versuchen, diese Produktionen zu diskreditieren oder zu boykottieren. Anders als bei aktuellen Neuerscheinungen bleibt älterer Content dauerhaft verfügbar und damit anfällig für spätere Umdeutungen.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer hat das mehrere Implikationen. Eltern, Pädagogen und Meinungsbildner diskutieren verstärkt über Alterskennzeichnungen, redaktionelle Hinweise und die Frage, wie viel Kontext vorab gegeben werden sollte. Medienpädagogen empfehlen einen offenen Dialog: Anstatt Inhalte pauschal zu verbieten, können Gespräche über dargestellte Identitäten, Werte und Narrative Kindern helfen, Medienkompetenz zu entwickeln.

Befürworterinnen und Befürworter inklusiver Erzählweisen betonen, dass Repräsentation in der Animation eine langfristige Wirkung entfalten kann. Kleine, wiederkehrende Schritte in Kinderprogrammen tragen dazu bei, dass verschiedene Identitäten für nachfolgende Generationen normalisiert werden. Kritiker fordern hingegen größere Sensibilität seitens der Plattformen gegenüber elterlichen Bedenken und wünschen sich klarere Inhaltskennzeichnungen oder Möglichkeiten zur selektiven Darstellung.

Diese beiden Perspektiven nähren eine weiterführende Debatte über Zugang, Gatekeeping und redaktionelle Verantwortung. Welche Inhalte sind für welche Altersgruppen geeignet? Welche Transparenz schulden Dienstanbieter gegenüber Nutzerinnen, Familien und Pädagogen? Und wie lässt sich ein sicherer Raum für kreative Vielfalt schaffen, ohne berechtigte Sorgen von Eltern zu ignorieren?

Abschließende Gedanken

Die Diskussion um Dead End ist mehr als nur die Hinterfragung einer einzelnen Handlungslinie: Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie soziale Medien, Promi-Amplifikation und kulturpolitische Konflikte zusammenprallen. Während Streamingdienste ihr Angebot diversifizieren und vermehrt Geschichten erzählen, die verschiedene Lebenswirklichkeiten abbilden, übernehmen sie zugleich die Verantwortung, Creators zu schützen und transparent über Zielgruppen sowie inhaltliche Kontexte zu kommunizieren.

Ob man die Szene als eine kleine Geste der Repräsentation oder als einen warnenden Hinweis betrachtet — sie macht ein grundlegendes Dilemma der Branche deutlich: Wie kann man inklusive Geschichten verantwortungsvoll in einem Umfeld präsentieren, das zu schneller und teils feindseliger Verbreitung neigt? Es geht nicht nur um die künstlerische Freiheit, sondern auch um die Frage, wie Plattformen, Produzenten und Communities zusammenarbeiten, um sichere Bedingungen für die Produktion und den Austausch vielfältiger Inhalte zu schaffen.

„Kreative sollten inklusive Geschichten erzählen können, ohne koordinierter Belästigung ausgesetzt zu sein,“ sagt der freie Filmkritiker Mateo Orlov. „Die Debatte über Repräsentation ist notwendig und wertvoll, aber sie darf nicht diejenigen verurteilen, die die Arbeit machen. Plattformen brauchen bessere Schutzmechanismen für Künstlerinnen und Künstler." Solche Appelle betonen die Notwendigkeit praxisnaher Lösungen: klare Moderationsrichtlinien, Präventionsprogramme und eine stärkere Unterstützung für betroffene Kreative.

Letztlich bleibt die Frage offen, wie ein Gleichgewicht zwischen künstlerischer Vielfalt, öffentlicher Debatte und Schutz vor Hass gefunden werden kann. Die jüngste Kontroverse um Dead End: Paranormal Park ist nur ein weiterer Fall in einer Serie ähnlicher Auseinandersetzungen — doch sie bietet auch die Chance, politisch und organisatorisch nachhaltigere Antworten zu entwickeln, die Medienvielfalt und die Sicherheit derer, die Inhalte schaffen, gleichermaßen respektieren.

Quelle: deadline

Kommentar hinterlassen