8 Minuten

Die rhythmischen Hormonwechsel, die den Menstruationszyklus bestimmen, regulieren nicht nur die Reproduktion – sie führen auch zu messbaren strukturellen Veränderungen im menschlichen Gehirn. In einer longitudinale(n) Magnetresonanztomographie-(MRT-)Studie verfolgten die Neurowissenschaftlerinnen Elizabeth Rizor und Viktoriya Babenko von der University of California, Santa Barbara 30 Frauen über mehrere Zyklusphasen hinweg und dokumentierten koordinierte Veränderungen in der Mikrostruktur der weißen Substanz, der kortikalen Dicke sowie in Volumina der Liquorflüssigkeit, die parallel zu Schwankungen der Hormonspiegel auftraten.

Diese Forschung schließt eine lange bestehende Lücke: Obwohl die Menstruation einen großen Teil der Weltbevölkerung über Jahrzehnte betrifft, gab es bisher vergleichsweise wenige groß angelegte Untersuchungen dazu, wie zyklusbedingte Hormone die Gehirnstruktur umgestalten. Die von UCSB geleitete Studie liefert eines der klarsten menschlichen Datensets, die zeigen, dass diese Effekte über die klassischen, reich an HPG-Achsenrezeptoren besetzten Regionen hinausgehen und sich auf die gesamte Hirnanatomie ausdehnen.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Relevanz

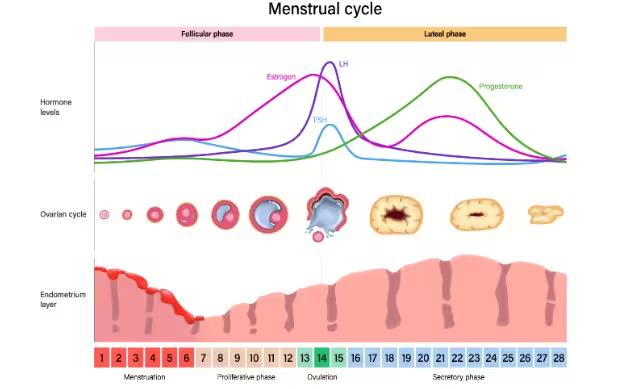

Hormone wie 17β-Estradiol, luteinisierendes Hormon (LH), follikelstimulierendes Hormon (FSH) und Progesteron steigen und fallen in vorhersehbaren Mustern während des Menstruationszyklus. Frühere Arbeiten haben gezeigt, dass hormonelle Übergänge – etwa in der Pubertät, durch hormonelle Kontrazeption, geschlechtsangleichende Hormontherapie oder östrogene Substitution nach der Menopause – mit Veränderungen in weißer Substanz und kortikaler Struktur verbunden sind. Die weiße Substanz besteht aus myelinisierten Axonen, die die Kommunikation zwischen grauen Substanzregionen beschleunigen; die kortikale Dicke widerspiegelt die Schichten von Neuronen und dem Stützgewebe an der Hirnoberfläche. Beide Parameter lassen sich mit modernen MRT-Techniken messen und haben Relevanz für kognitive Funktionen, Emotionen und Verhaltensweisen.

Aus neurobiologischer Sicht sind diese Messgrößen potenziell Indikatoren für synaptische Plastizität, Veränderungen in der Myelinisierung, Schwankungen des extrazellulären Raumvolumens und anderer zellulärer Prozesse. Das Verständnis, wie kurzzeitige, wiederkehrende Hormonspitzen das Gehirn strukturell beeinflussen, ist wichtig, um physiologische Bandbreiten des Gehirnzustands zu definieren und um zwischen normalen zyklischen Anpassungen und pathologischen Veränderungen zu unterscheiden. Dies hat Bedeutung für Forschungsthemen wie Neuroplastizität, geschlechtsspezifische Neuroscience, klinische Studienplanung und personalisierte Medizin.

Methoden: Bildgebung in drei Zyklusphasen

Studiendesign

Die Forschenden führten an jedem Teilnehmenden MRT-Scans zu drei definierten Zeitpunkten im Zyklus durch: während der Menstruation (Follikelphase), zum Zeitpunkt des Eisprungs und in der mittleren Lutealphase. Zu jedem Besuch wurden venöse Blutproben entnommen, um zirkulierende Hormonkonzentrationen wie 17β-Estradiol, Progesteron, LH und FSH quantitativ zu bestimmen. Parallel dazu nutzten sie Diffusions-MRT-Sequenzen zur Erfassung der Mikrostruktur der weißen Substanz sowie strukturelle T1-gewichtete Sequenzen, um kortikale Dicke und Liquorvolumen zu messen.

Die longitudinale Natur der Studie – dieselben Personen mehrfach über einen Zyklus hinweg zu messen – erlaubt die Identifikation intraindividueller Veränderungen unabhängig von Interindividualunterschieden. Zusätzlich ermöglicht die Kombination von Diffusionsparametern (z. B. Fraktionelle Anisotropie, Mean Diffusivity) und morphometrischen Messungen eine umfassendere Interpretation möglicher biologischer Mechanismen, zum Beispiel ob beobachtete Veränderungen eher auf veränderte Myelinisierung, Zellvolumen oder auf Schwankungen des extrazellulären Raums zurückzuführen sind.

Wesentliche Ergebnisse

Die Studie berichtete über koordinierte, hormon-synchrone Veränderungen im gesamten Gehirn, die sich phasenabhängig zeigten:

- Kurz vor dem Eisprung, wenn 17β-Estradiol und LH deutlich ansteigen, zeigte die Mikrostruktur der weißen Substanz Merkmale, die mit einer verbesserten Informationsübertragung zwischen Netzwerken korrespondieren. Solche Befunde deuten auf vorübergehende Erhöhungen der Effizienz neuronaler Kommunikation hin, die mit steigendem Estradiol und LH verbunden sind. Konkret wurden Veränderungen in diffusionsbasierten Parametern beobachtet, die eine erhöhte Faserkohärenz oder reduzierte Extrazellulärflüssigkeit implizieren könnten.

- Erhöhungen des follikelstimulierenden Hormons (FSH), das die Reifung ovarialer Follikel fördert und kurz vor dem Eisprung seinen Peak erreicht, korrelierten mit einer Zunahme der kortikalen Dicke in mehreren Hirnregionen. Diese Dickenzunahme könnte Ausdruck lokal angepasster neuronaler oder glialer Reaktionen sowie veränderter dendritischer Komplexität sein und legt nahe, dass FSH-assoziierte Signale Einfluss auf kortikale Struktur haben.

- Nach dem Eisprung, in der mittleren Lutealphase, wenn Progesteron ansteigt, beobachteten die Forschenden erhöhte Gewebevolumina in bestimmten Bereichen bei gleichzeitig reduzierten Liquorvolumina. Solche Befunde könnten auf veränderte Flüssigkeitsverteilung, entzündungsfreie zelluläre Schwellungen oder hormonabhängige Veränderungen im vaskulären Tonus hindeuten, was wiederum die Messwerte von strukturellen MR-Sequenzen beeinflusst.

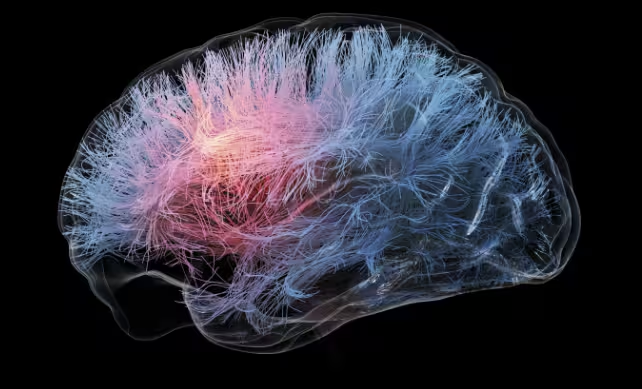

Weiße Substanztrakte, die Regionen im menschlichen Gehirn verbinden

Die Autorinnen betonen, dass diese strukturellen Veränderungen gleichzeitig in vielen Hirnregionen auftraten und sich nicht auf klassische, hormonempfindliche Kerne der HPG-Achse beschränkten. Vielmehr handelt es sich um ein weitreichendes, systemisches Muster zyklischer Anpassungen, das in anatomischen Messgrößen festgehalten werden kann.

Folgen für Kognition, Stimmung und klinische Forschung

Obwohl die MRT-Messungen klar anatomische Modulationen durch alltägliche Hormonrhythmen dokumentieren, stellt die Studie keine direkte kausale Verbindung zwischen strukturellen Veränderungen und spezifischen kognitiven oder Verhaltensoutcomes her. Dennoch eröffnen die Befunde mehrere wichtige Forschungs- und klinische Perspektiven:

- Mechanistische Studien können nun gezielt prüfen, ob die vorübergehenden Verbesserungen in der Konnektivität nahe dem Eisprung mit messbaren Veränderungen in Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung oder Verarbeitungsgeschwindigkeit korrelieren. Solche Arbeiten sollten multimodale Messungen kombinieren: funktionelle MRT, Elektroenzephalographie, neuropsychologische Tests und Hormonanalyse.

- Ein tieferes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Hirn und Hormonen könnte erklären, warum ein Teil der Betroffenen starke Stimmungsschwankungen oder kognitive Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus erlebt, beispielsweise bei prämenstrueller dysphorischer Störung (PMDD). Die Identifikation struktureller Marker könnte helfen, Risikogruppen früher zu erkennen und zielgerichtete Interventionen zu entwickeln.

- Für die Konzeption neurobildgebender Studien ist es wichtig, den Menstruationsstatus als potenziellen Störfaktor oder biologische Variable zu berücksichtigen. Studien, die Frauen im reproduktiven Alter einschließen, sollten Zyklusphase, hormonelle Kontrazeption und Hormonstatus systematisch erfassen und – wo möglich – kontrollieren oder stratifizieren, um verzerrte Ergebnisse zu vermeiden.

Darüber hinaus hat diese Arbeit Implikationen für klinische Beurteilungen. Wenn strukturelle Maße des Gehirns phasenabhängig variieren, könnten Diagnostik und Verlaufsmessungen neurologischer oder psychiatrischer Erkrankungen durch unbeachtete Zykluseffekte verfälscht werden. Das gilt gleichermaßen für Studien zu Pharmakotherapien, bei denen Hormonstatus als Modulator der Behandlungseffekte in Betracht gezogen werden sollte.

Zukünftige Forschungsrichtungen

Um Ursache–Wirkungs-Beziehungen zwischen Hormonen, Strukturveränderungen und Funktion zu klären, sind größere Kohorten, wiederholte Messungen über mehrere Zyklen sowie die Integration von funktioneller Bildgebung und standardisierten Verhaltens- und Kognitionstests erforderlich. Langzeitdaten über mehrere Zyklen würden helfen zu unterscheiden, welche Effekte konsistent wiederkehren und welche phasen- oder kontextabhängig variieren.

Multimodale Ansätze, die Diffusions-MRT, hochauflösende morphometrische Sequenzen, fMRT, vaskuläre Messungen und möglicherweise PET-Bildgebung kombinieren, könnten die zugrundeliegenden zellulären und molekularen Mechanismen besser entschlüsseln. Hormonelle Challenge-Paradigmen (z. B. gezielte Gabe oder kurzfristige Suppression von Hormonen) oder pharmakologische Blockade spezifischer Rezeptoren würden erlauben, einzelne Signalwege und Rezeptorpopulationen zu isolieren, die die beobachteten Gewebedynamiken antreiben.

Wichtig ist auch die Einbeziehung diverser Populationen: Unterschiede in Alter, ethnischer Herkunft, genetischer Ausstattung, Verwendung hormoneller Kontrazeptiva und in Gesundheitsstatus könnten moderierende Effekte haben. Solche Faktoren zu beachten verbessert die Generalisierbarkeit und unterstützt eine differenziertere, patientenzentrierte Interpretation der Ergebnisse.

Experteneinschätzung

"Die Studie verdeutlicht, dass das erwachsene menschliche Gehirn dynamisch auf endogene Hormonrhythmen reagiert und zwischen Menstruationszyklen keineswegs statisch bleibt", sagt Dr. Claire Mendes, eine fiktive klinische Neurowissenschaftlerin mit Schwerpunkt Neuroendokrinologie. "Das hat konkrete Implikationen: Klinik und Forschung sollten Zyklusphasen berücksichtigen, wenn sie Kognition oder Stimmung bewerten. Künftige klinische Studien wären gut beraten, diese biologischen Schwankungen zu stratifizieren oder zu kontrollieren, um valide Schlussfolgerungen zu ermöglichen."

Dr. Mendes hebt hervor, dass interdisziplinäre Teams aus Endokrinologen, Neurowissenschaftlern, Radiologen und Psychologen nötig sind, um die Komplexität hormonabhängiger Gehirnveränderungen vollständig zu erfassen. Sie betont zudem, dass individualisierte Ansätze – etwa Zyklusangepasste Therapieplanung – in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnten.

Fazit

Diese longitudinale MRT-Studie liefert belastbare Hinweise darauf, dass alltägliche, zyklische Hormonschwankungen des Menstruationszyklus gehirnweit strukturelle Veränderungen in weißer Substanz, kortikaler Dicke und Liquorvolumen hervorrufen. Auch wenn die konkreten Verhaltenskonsequenzen noch genauer untersucht werden müssen, schafft die Arbeit eine wichtige Ausgangsbasis für weitere Studien zu hormonspezifischer Kognition, psychischer Gesundheit und individualisierter Medizin für menstruierende Personen.

Weiße Substanztrakte, die Regionen im menschlichen Gehirn verbinden. (Thom Leach/Science Photo Library)

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen