8 Minuten

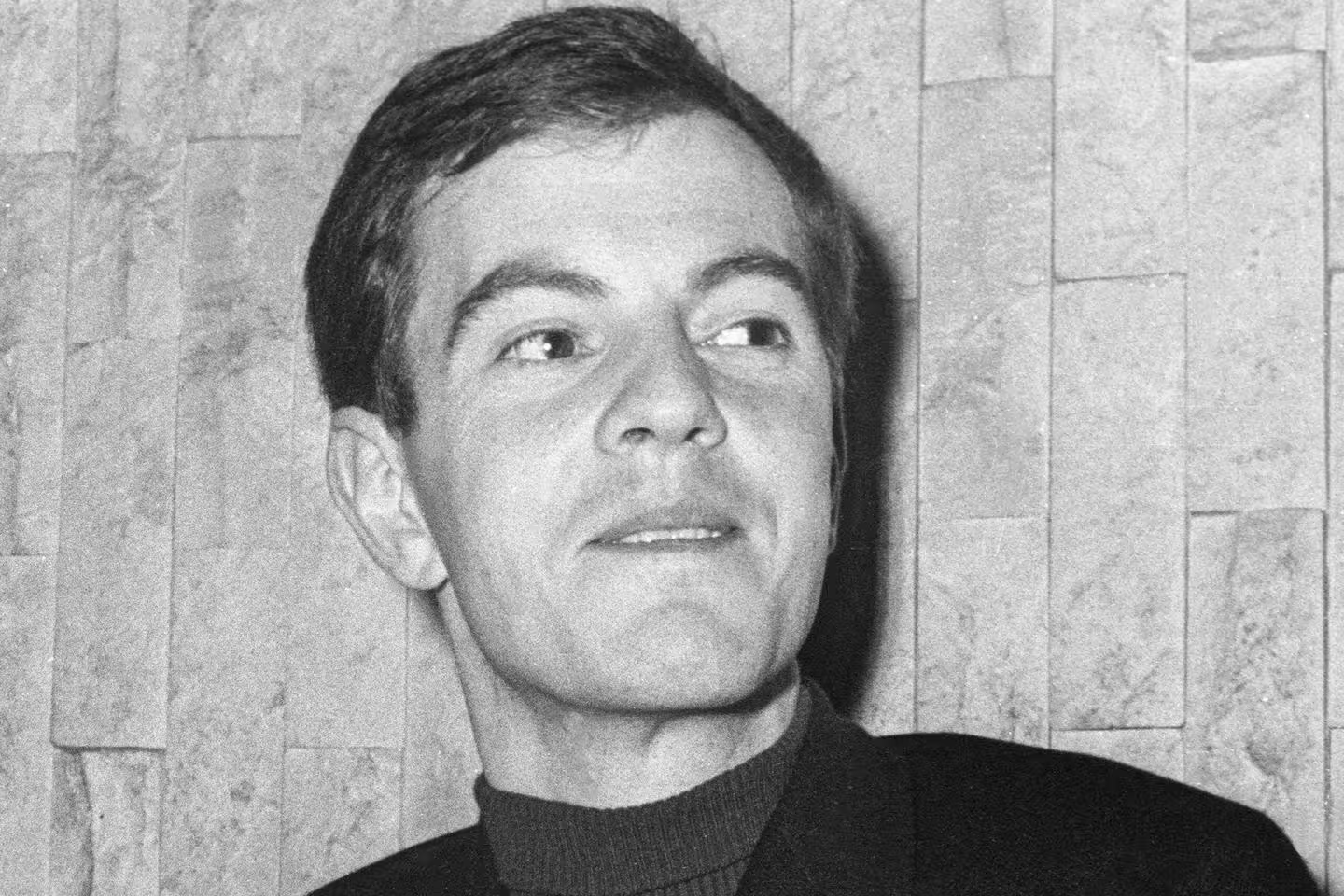

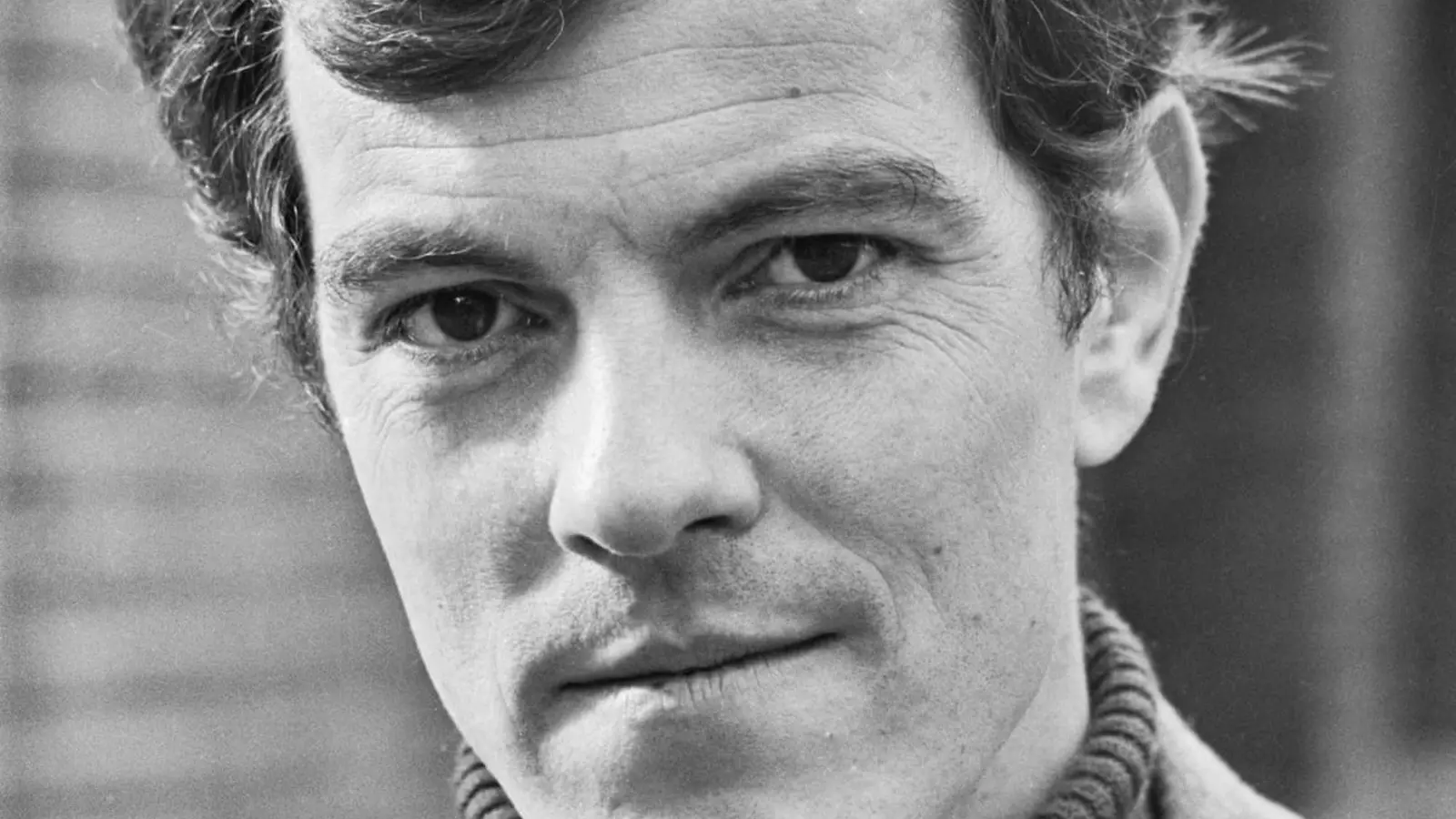

Peter Watkins, eine Stimme, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ

Peter Watkins, der unbequeme britische Filmemacher, dessen kompromisslose Dokudramen das Fernsehen und Kino neu definierten, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte, dass er in einem Krankenhaus in Bourganeuf in Zentralfrankreich verstorben ist, wo er in den letzten 25 Jahren gelebt hatte. Für viele Zuschauergenerationen war Watkins weniger ein konventioneller Regisseur als ein gesellschaftlicher Provokateur — er nutzte dokumentarische Techniken, Nicht‑Schauspieler und inszenierten Realismus, um das Publikum mit politischen Wahrheiten zu konfrontieren, die man lieber vermeiden würde.

Watkins’ bekanntestes Werk, The War Game (1965), bleibt ein Bezugspunkt für das politische Fernsehen und den antinuklearen Film. Konzipiert als eine Art Quasi‑Dokumentarfilm über einen nuklearen Angriff auf die englische Stadt Canterbury, wurde er berühmt dafür, dass die BBC seine Ausstrahlung zwei Jahrzehnte lang verhinderte; die Sendeanstalt hielt ihn für "zu erschreckend" fürs Publikum. Dennoch gewann der Film 1967 den Oscar für den besten Dokumentarfilm und wird bis heute neben späteren nuklearen Dramen wie Threads (1984) genannt, wegen seines verstörenden, dokumentarisch wirkenden Realismus. Der amerikanische Kritiker Roger Ebert bezeichnete einige Sequenzen als "zu den erschreckendsten der Filmgeschichte gehörend", und Zuschauer berichten noch immer von der gleichen betäubten Stille nach der ersten Sichtung.

Watkins verstand Film und Fernsehen als Mittel öffentlicher Aufklärung und moralischer Einforderung. Seine Strategien — das Verwischen der Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion, die Einbindung von Laien als Träger politischer Aussage und eine Inszenierung, die Nähe zur Zuschauerrealität sucht — zielten darauf, die Zuschauer aktiv werden zu lassen: nicht nur als Konsumenten, sondern als politisch denkende Bürger. Diese Haltung verknüpft sein Werk mit traditionelleren Formen des politischen Dokumentarfilms, zugleich aber schafft Watkins mit seinen experimentellen Formen eine ästhetische Sprache, die später in Mockumentary‑Ansätzen und Reality‑TV‑Ästhetiken nachhallte.

Karrierehöhepunkte und ein kontroverses Verhältnis zur BBC

Watkins begann seine Laufbahn mit Kurzfilmen und aktuellen Dokumentationen — sein frühwerk Faces of Forgetting über den ungarischen Aufstand erregte früh Aufmerksamkeit — bevor er 1962 zur BBC stieß. The Battle of Culloden (1964) nutzte Nicht‑Schauspieler und die unmittelbare Perspektive eines Reporters, um ein historisches Ereignis als gegenwärtige Berichterstattung neu zu erzählen, und beeinflusste spätere Dokudramen und historische Rekonstruktionen fürs Fernsehen nachhaltig. Diese Rekonstruktion im dokumentarischen Stil veränderte die Erwartungen an Fernsehgeschichte: nicht als distanzierte Lehrstunde, sondern als dringende, gegenwartsbezogene Warnung.

Nach der Entscheidung der BBC bezüglich The War Game wandte sich Watkins mehr dem Ausland zu, drehte Filme außerhalb Großbritanniens und suchte vermehrt Projekte, die Medien, Macht und Spektakel hinterfragten. Privilege (1967) analysiert Pop‑Stardom als Instrument staatlicher Propaganda und medialer Manipulation; der Film untersucht, wie Popkultur und Medienmacht miteinander verwoben sein können. Punishment Park (1971), seine umstrittene Untersuchung politischer Repression und ritualisierter Gewalt, verlegt in eine fiktionalisierte Version Amerikas eine Art "Spiel", in dem Dissidenten gejagt werden — eine provokative Allegorie auf staatlichen Machtmissbrauch und den performativen Charakter politischer Gewalt. Die ethischen Fragen, die der Film aufwirft, und seine Vorwegnahme späterer Debatten über Polizeigewalt, Überwachung und staatliche Legitimation machen ihn bis heute relevant.

Watkins’ Edvard Munch, eine vierstündige filmische Studie über den norwegischen Maler, wurde in Norwegen ausgestrahlt und später auch im Kino gezeigt; The Guardian lobte ihn als "einen vierstündigen Film von außergewöhnlicher Schönheit." In späteren Jahrzehnten produziierte er umfangreiche Arbeiten in Skandinavien, darunter Free Thinker (über August Strindberg) und die 873 Minuten lange Journey (1983–87), die oft als der längste nicht‑experimentelle Dokumentarfilm der Welt zitiert wird. Diese umfassenden Projekte zeigen Watkins’ Interesse an kollektivem Gedächtnis, künstlerischer Biographie und öffentlicher Meinung — etwa indem Journey die Einstellungen und Ängste der Bevölkerung gegenüber Atomwaffen und nuklearer Abschreckung systematisch untersucht.

Über Auszeichnungen und Kontroversen hinaus waren Watkins’ Methoden entscheidend für seinen Einfluss: nichtlineare Erzählstrukturen, Handkameraführung und die Einbindung gewöhnlicher Menschen als Träger politischer Inhalte machten seine Filme unmittelbar erfahrbar. Sein Misstrauen gegenüber bereinigten Fernseh‑Narrativen und zentralisierter Medienmacht führte ihn zu der Ansicht, er habe Jahrzehnte damit verbracht, das Machtgleichgewicht zugunsten der Bürger gegenüber den Rundfunkanstalten verschieben zu wollen. Diese Forderung nach partizipativer Öffentlichkeit und demokratischer Mediensouveränität ist in aktuellen Debatten um Public Service Broadcasting, Zensur und Medienethik weiterhin präsent.

Filmhistorikerinnen und -historiker sehen in Watkins’ Werk eine konsequente Verbindung von Form und Inhalt: Seine formalen Entscheidungen — etwa das Spiel mit Authentizität, die Simulation von Live‑Reportagen und die Betonung alltäglicher Stimmen — waren nicht nur ästhetische Experimente, sondern dienten dazu, moralische und politische Fragen zugänglicher und dringlicher zu machen. Seine Filme stellen dabei wiederholt die Rolle des Fernsehens als moralische Instanz infrage und fordern die Branche heraus, Verantwortung gegenüber dem Publikum und der Gesellschaft zu übernehmen.

"Watkins’ Werk zwang das Fernsehen, sich seiner moralischen Verantwortung zu stellen", sagt die Filmwissenschaftlerin Anna Kovacs. "Er weigerte sich, das Publikum in Bequemlichkeit verharren zu lassen. Selbst wenn seine Filme verboten oder an den Rand gedrängt wurden, entwickelten sie eine andere öffentliche Sprache für das politische Kino." Diese Einschätzung verweist auf Watkins’ Bedeutung für die Diskurspraxis: Seine Filme fungierten als Katalysatoren für öffentliche Debatten über Krieg, Staat, Medienmacht und die Möglichkeiten filmischer Aufklärung.

Watkins’ spätere Arbeiten zeigen zudem seine konstante Auseinandersetzung mit historischen Erinnerungen und kollektiver Traumarbeit. Sein letztes Werk, Commune (2000), kehrte zur Pariser Arbeitererhebung von 1871 zurück und setzte die Revolte und das Gedächtnis als dauerhafte Themen seiner filmischen Untersuchung ins Zentrum. In Commune verband er erneut dokumentarische Gestaltungsweisen mit Inszenierungstechniken, um Geschichte nicht nur darzustellen, sondern als lebendigen Diskussionsraum für Gegenwartspolitik zu öffnen.

Viele Filmstudenten und Kritiker weisen auf Watkins’ frühe Nutzung von Nicht‑Schauspielern und improvisierten Dialogen als Vorläufer von Mockumentary‑Formaten und späteren Reality‑TV‑Ästhetiken. Diese Verbindung ist ambivalent: Einerseits inspirierte sie experimentelle Formate und die Auflösung fester Genregrenzen; andererseits wirft sie Fragen zur Ethik und Verantwortung gegenüber Beteiligten auf, wenn reale Menschen in dramatisierten Kontexten politischer Aussage instrumentalisiert werden.

Watkins’ Auseinandersetzungen mit etablierten Rundfunkanstalten trugen ebenfalls zu breiteren Debatten über Zensur, öffentlich‑rechtlichen Rundfunk und die Pflichten von Dokumentarfilmern bei. Seine Fälle markieren wichtige Diskussionspunkte zur Frage, inwieweit Medienbesitzer und Programmdirektionen darüber entscheiden dürfen, welche Wahrheiten öffentlich gemacht werden, und wo die Linie zwischen Schutz des Publikums und institutioneller Selbstzensur verläuft.

Watkins bleibt eine polarisierende Figur: Er wird von Kritikern und Filmhistorikern für seine Kühnheit und sein handwerkliches Können bewundert, während ihn manche wegen didaktischer Tendenzen oder moralischer Schärfe kritisieren. Doch sein Einfluss auf Dokudrama, politisches Kino und die Ästhetik realistischen Fernsehens ist unbestreitbar. Seine Arbeiten dienen heute als Referenzpunkte in Studien zu medialer Repräsentation, politischer Bildsprache und den ethischen Voraussetzungen dokumentarischer Praxis.

In einem Zeitalter, in dem Streaming‑Plattformen, Serien und Dokumentarfilme weiterhin die Grenzen zwischen Politik und Unterhaltung ausloten, sind Watkins’ Filme nach wie vor von Bedeutung: sie erinnern daran, dass Form und Ethik bewusst eingesetzt werden können, um das öffentliche Gewissen zu wecken. Politisches Kino, wie Watkins es verstand, ist nicht nur eine Möglichkeit der Darstellung, sondern ein Instrument der öffentlichen Meinungsbildung, das aufklärerische und kritische Funktionalität beansprucht.

Technisch betrachtet hinterließ Watkins auch eine Spur in der Filmästhetik: seine Vorliebe für handgeführte Kamera, das Spiel mit offener Narration, die Integration von Interviews und inszenierten Szenen in einer Weise, die die Authentizität der Darstellung verstärkt, beeinflusste viele spätere Regisseure. Seine Filme demonstrieren eine präzise Kenntnis filmischer Mittel und gleichzeitig eine bewusste Ablehnung kommerzieller Konventionen — ein Spannungsfeld, das privilegierte Autorenpositionen und institutionelle Erwartungen regelmäßig herausfordert.

Watkins’ Werk lässt sich zudem im größeren Kontext der Kulturgeschichte und Medienkritik verorten: seine Filme diskutieren Propaganda, Medienmanipulation, sozialen Widerstand, kollektive Angst vor Atomkrieg und die Rolle des Künstlers als öffentlicher Intellektueller. Diese wiederkehrenden Themen machen sein Œuvre zu einem Studienfeld für Historiker, Medientheoretiker und politisch engagierte Filmpraktiker.

Schließlich zeigt die nachwirkende Rezeption, dass Watkins’ Ästhetik und seine Modellierung medialer Verantwortung in aktuellen Debatten um Fake News, Desinformation und die Vertrauenskrise in traditionelle Medien relevant bleiben. Seine Forderung nach einem Publikum, das kritisch reflektiert und sich nicht allein auf mediale Vermittlung verlässt, bleibt eine programmatische Herausforderung für das 21. Jahrhundert.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen