7 Minuten

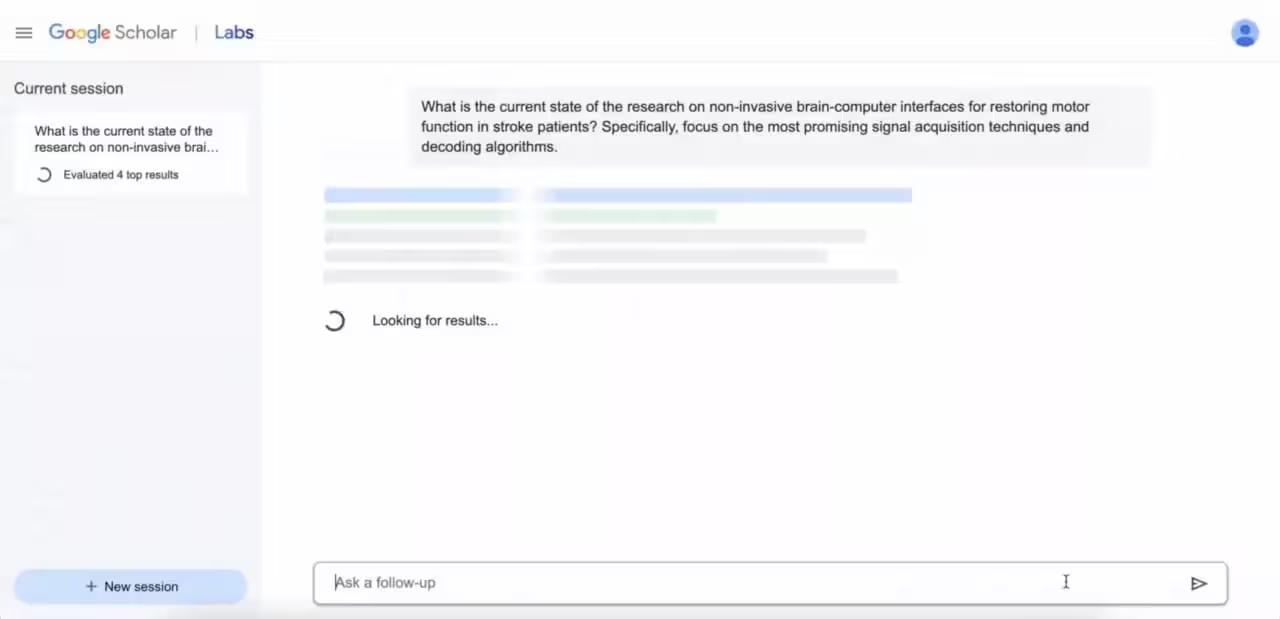

Google hat still und leise "Scholar Labs" eingeführt, ein experimentelles, KI-gesteuertes Suchwerkzeug, das Forschenden und wissbegierigen Leserinnen und Lesern helfen soll, die relevantesten wissenschaftlichen Arbeiten zu finden. Die Funktion wird derzeit über eine Warteliste schrittweise für eine begrenzte Nutzergruppe freigeschaltet und zielt darauf ab, die Entdeckung von Forschungsergebnissen stärker an natürliche Sprachabfragen anzunähern.

AI that reads and ranks research

Scholar Labs nutzt künstliche Intelligenz, um das zentrale Thema hinter einer Nutzeranfrage zu erkennen und jene Publikationen herauszufiltern, die dieses Thema direkt adressieren. Anstatt nur eine Liste von Links zurückzugeben, hebt das Tool ein Top-Ergebnis hervor und erläutert, warum genau diese Arbeit ausgewählt wurde — eine nützliche Ergänzung für alle, die Relevanz schnell einschätzen möchten.

Die KI-Modelle analysieren dabei Titel, Abstract, Schlüsselwörter und manchmal auch Volltexte, wenn diese verfügbar sind, um inhaltliche Übereinstimmungen, Forschungsfragen und methodische Ansätze zu erkennen. Durch diese inhaltliche Bewertung lässt sich oft besser einschätzen, ob eine Arbeit wirklich zur eigenen Fragestellung passt, als durch reine Schlagwortsuche oder Ranking nach Zitatzahlen.

Wieso ein erklärtes Top-Ergebnis hilft

Ein hervorgehobenes Ergebnis mit kurzer Begründung kann die erste Stufe der Literaturvorsortierung deutlich beschleunigen. Forschende, Studierende und Fachleute können so schneller entscheiden, welche Papiere eine vertiefte Lektüre rechtfertigen. Diese Art der Kuratierung reduziert die Zeit, die auf das Durchsuchen vieler irrelevanter Treffer entfällt, und liefert zugleich einen ersten Hinweis auf die methodische Nähe einer Studie.

In einer von The Verge zitierten Demonstration beantwortete Scholar Labs eine Frage zu Hirn‑Computer‑Schnittstellen (BCI) und wies als primäres Ergebnis auf einen Artikel aus dem Jahr 2024 in Applied Sciences hin, inklusive einer Zusammenfassung der Auswahlbegründung. Solche kontextuellen Hinweise können beim Navigieren durch dichte akademische Literatur wertvolle Zeit sparen und die Qualität der ersten Treffer erhöhen.

Filters for credibility: citations and impact factor

Eine der auffälligen Funktionen von Scholar Labs ist eine Reihe von Filtern, die darauf ausgelegt sind, stärkere Studien von weniger aussagekräftigen zu trennen. Das System gewichtet Faktoren wie die Anzahl der Zitationen, die ein Artikel erhalten hat, sowie den Impact Factor der Publikationszeitschrift.

Solche quantitativen Metriken dienen als heuristische Indikatoren für Wahrnehmung und Reichweite einer Arbeit innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Sie ersetzen jedoch nicht die inhaltliche Bewertung: hohe Zitationszahlen können zum Beispiel auf ein einflussreiches Werk hinweisen, aber auch auf kontroverse oder breit rezipierte Ergebnisse, die nicht notwendigerweise methodisch überlegen sind.

Der Impact Factor — ein gebräuchliches, wenn auch unvollkommenes Maß für den Ruf einer Fachzeitschrift — gibt an, wie häufig Artikel dieser Zeitschrift im Durchschnitt zitiert werden. Beispielsweise liegt der Impact Factor von Applied Sciences bei etwa 2,5, während Nature deutlich höher mit rund 48,5 angesiedelt ist. Diese Zahlen liefern Leserinnen und Lesern schnelle Hinweise darauf, wie eine Arbeit innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eingeordnet werden könnte.

Kontextualisierung von Metriken

Wichtig ist, die Grenzen dieser Metriken zu kennen: Disziplinen unterscheiden sich stark in Zitationsverhalten und Publikationsdichte, weshalb ein Impact Factor in der einen Fachrichtung nicht unmittelbar mit einem Wert in einer anderen vergleichbar ist. Scholar Labs versucht, diese Differenzen durch disziplinspezifische Normalisierung und durch Kombination mehrerer Indikatoren (z. B. Zitationsverlauf, Altmetrics, Peer-Review-Status) auszugleichen, damit die Filter aussagekräftiger werden.

Darüber hinaus können zusätzliche Qualitätsindikatoren wie die Transparenz der Methodik, Reproduzierbarkeitsdaten, offene Datensätze oder die Verfügbarkeit von Preprints und PDF‑Volltexten in die Bewertung einfließen. Nutzer sollten diese Faktoren beachten, wenn sie die Empfehlungen von KI-gestützten Systemen bewerten.

Control over recency and scope

Google erklärt, dass Scholar Labs darauf ausgelegt sei, "die nützlichsten Arbeiten für eine Nutzerforschungsanfrage zu finden." Nutzer können das Tool zudem anweisen, neuere Studien zu priorisieren oder die Ergebnisse auf einen bestimmten Zeitraum einzuschränken — eine praktische Option, um in schnelllebigen Forschungsfeldern auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Die Möglichkeit, die zeitliche Reichweite zu steuern, ist insbesondere in Disziplinen wie KI, Biomedizin oder Klimawissenschaften wichtig, wo neue Erkenntnisse und Methoden rasch die Relevanz früherer Arbeiten verändern können. Forscherteams, die systematische Übersichten oder Metastudien erstellen, profitieren zudem von präzisen Filteroptionen, um eine konsistente Basis an Primärliteratur zu definieren.

Anpassung an Forschungsbedürfnisse

Zusätzlich zur zeitlichen Eingrenzung lassen sich in Scholar Labs nach Angaben von Google vermutlich weitere Parameter einstellen: zum Beispiel Forschungsfeld, Studientyp (systematische Übersichten, klinische Studien, Methodenpapiere), Sprache der Publikation oder Open-Access-Status. Solche Optionen erhöhen die Praktikabilität des Tools für unterschiedliche Anwendergruppen — von Doktorandinnen und Doktoranden bis zu Industrie‑Forschungsgruppen.

Ein Google-Sprecher, Lisa Ogioku, bemerkte, dass Scholar Labs eine "neue Orientierung" für das Unternehmen darstellt und dass Nutzerfeedback die Weiterentwicklung der Funktion prägen werde. Der Zugang ist derzeit noch über eine Warteliste gesteuert, während Google Rückmeldungen sammelt und die Nutzererfahrung verfeinert.

Why this matters for researchers and readers

Stellen Sie sich vor, Sie tippen eine nuancierte Fragestellung ein und erhalten nicht nur Links, sondern eine annotierte Empfehlung, die auf die am besten passende Studie verweist und erklärt, warum diese gewählt wurde. Das ist das Versprechen von Scholar Labs: schnellere Vorauswahl der Literatur und deutlichere Hinweise zur Glaubwürdigkeit — wobei fachliche Einschätzung weiterhin unerlässlich bleibt.

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende und Fachleute aus der Industrie, die kontinuierlich große Mengen an Publikationen sichten müssen, können KI-gestützte Rankings und transparente Begründungen die Informationsüberflutung reduzieren und die Entdeckung relevanter Arbeiten beschleunigen. Insbesondere beim Erstellen von Literaturübersichten, der Identifikation von Forschungslücken oder beim Benchmarking neuer Methoden kann ein solches Werkzeug produktivitätssteigernd wirken.

Praktische Einsatzszenarien

- Literaturrecherche für wissenschaftliche Arbeiten und Dissertationen: schnellere Auswahl relevanter Primärquellen.

- State-of-the-art-Scans in dynamischen Feldern: Priorisierung neuester Forschungsergebnisse.

- Interdisziplinäre Forschung: KI erkennt relevante Parallelen in fremden Fachgebieten.

- Vorbereitung von Reviews und Meta-Analysen: effizientere Vorauswahl geeigneter Studien.

Darüber hinaus könnte die Integration in etablierte Referenzmanager und Forschungstools (z. B. EndNote, Zotero, Mendeley) oder Möglichkeiten zum Export von Zitationsdaten die Nutzbarkeit für wissenschaftliches Arbeiten weiter steigern.

Limitationen und Risiken

Trotz der Vorteile sind einige Einschränkungen zu beachten. KI-Modelle können voreingenommen sein — etwa durch die Datenbasis, auf der sie trainiert wurden — und dadurch bestimmte Publikationskreise bevorzugen. Zudem sind nicht alle relevanten Papiere frei zugänglich; Paywalls und Publisher-Beschränkungen können die Volltextanalyse behindern.

Weiterhin besteht die Gefahr, dass Nutzerinnen und Nutzer der erklärten KI-Auswahl zu sehr vertrauen und eigene kritische Bewertungsschritte überspringen. Daher sollten Scholar Labs-Ergebnisse als erste Orientierung verstanden werden, nicht als Ersatz für eine gründliche methodische Prüfung durch Fachleute.

Für eine verantwortungsvolle Nutzung empfiehlt es sich, die vorgeschlagenen Arbeiten auf Reproduzierbarkeit, Studiendesign, Stichprobengröße, statistische Robustheit und mögliche Interessenkonflikte zu prüfen. Ergänzende Informationen wie Peer-Review-Status, Preprint-Feedback oder Replikationsstudien sind hierbei wertvoll.

In den kommenden Monaten dürfte Google die Funktionalität von Scholar Labs weiter ausbauen — etwa durch bessere Erklärbarkeit der Auswahlalgorithmen, stärkere Integration von Open-Access-Quellen, oder durch Möglichkeiten zur Kollaboration innerhalb von Forschungsteams. Nutzerfeedback aus der Warteliste-Phase wird dabei zentral sein, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu korrigieren und das Produkt an wissenschaftliche Nutzerbedürfnisse anzupassen.

Zusammenfassend kann Scholar Labs das Potential haben, die Literaturrecherche effizienter und zielgerichteter zu machen, besonders wenn das Tool transparent arbeitet, qualitativ hochwertige Datenquellen nutzt und Nutzer aktiv in die Bewertung der Ergebnisse einbindet.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen