8 Minuten

Spoiler-Warnung

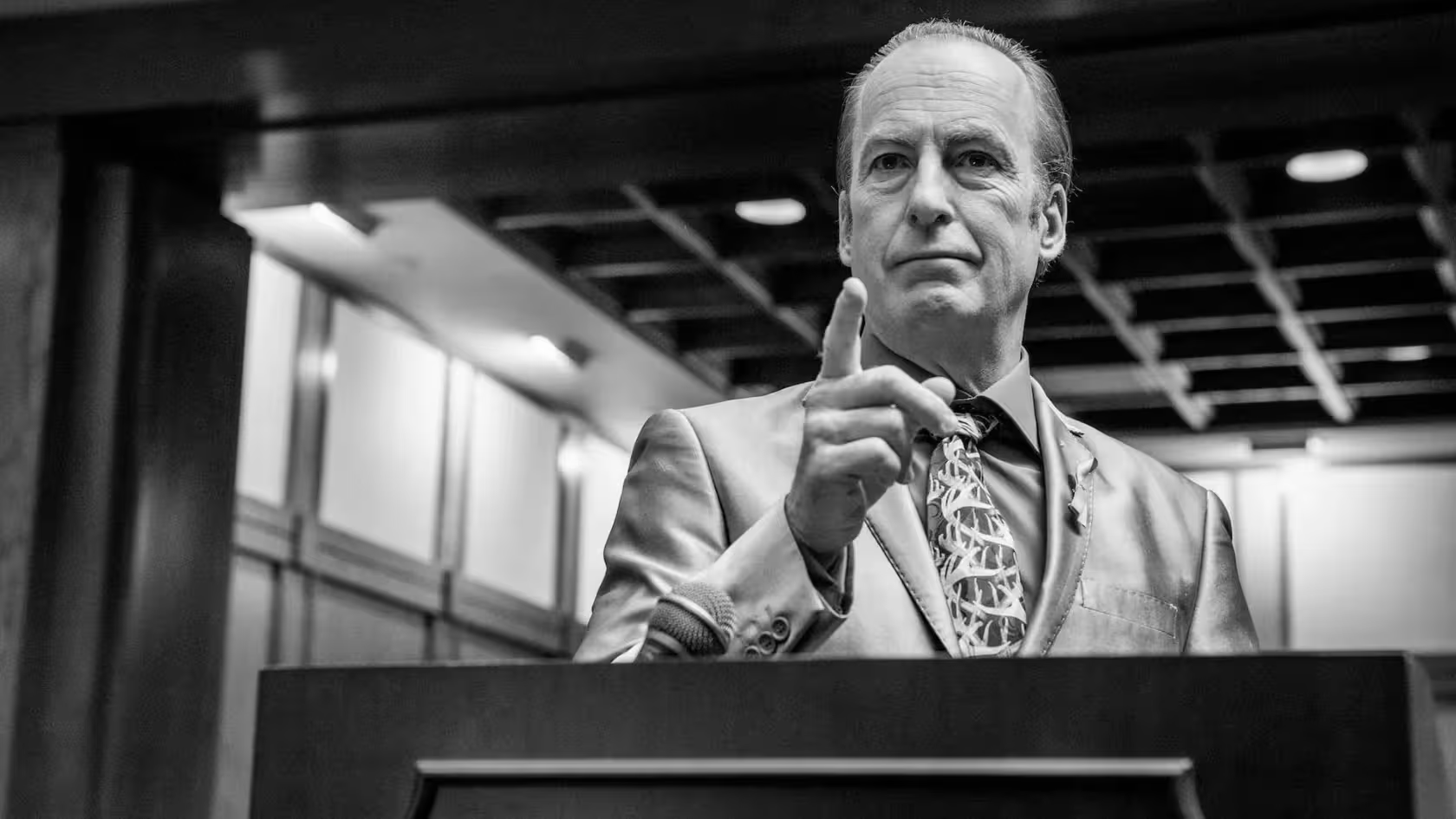

Vince Gilligan — die kreative Kraft hinter Breaking Bad und dessen gefeiertem Spin-off Better Call Saul — hat kürzlich eine spielerische, aber zugleich aufschlussreiche Betrachtung über das weitere Schicksal von Saul Goodman (Jimmy McGill) und anderen beliebten Figuren geliefert. In einem Gespräch in der "The Rich Eisen Show" zu seinem neuen Projekt Pluribus verband Gilligan schwarzen Humor mit echter Zuneigung zu der fiktionalen Welt, die er erschaffen hat, und bot damit Fans neue Möglichkeiten, sich das Leben nach den Serienfinalen vorzustellen. Diese Aussagen illustrieren, wie Showrunner Kommentare nutzen, um Narrative offen zu halten und Fan-Diskurse weiterzutragen.

Die letzten Episoden von Better Call Saul ließen Jimmy McGill seine Verantwortung für die begangenen Verbrechen anerkennen und eine lange Haftstrafe antreten — ein Ende, das viele Zuschauer als final interpretierten. Als Eisen Gilligan fragte, wo Saul seiner Meinung nach jetzt stehen könnte, antwortete der Showrunner mit einem Augenzwinkern: „Ich glaube, Donald Trump hat ihn begnadigt.“ Der Satz sorgte für Gelächter, doch Gilligan ergänzte bald ein bodenständigeres Bild: Er könne sich gut vorstellen, dass Saul wieder in der Welt unterwegs ist und sich in Fernsehspots verkauft — genau das, was er am besten kann: sich vor der Kamera präsentieren und sein Image zu verkaufen. Diese Vorstellung verknüpft Themen wie Moral, Verantwortung und Medienpräsenz, die für die Analyse moderner Seriencharaktere relevant sind.

Huell, der straßerprobte Nebencharakter, und andere ungeklärte Fäden

Gilligan sprach zudem Huell Babineaux an, Sauls massigen Taschendieb-Bodyguard, dessen Schicksal in Breaking Bad und Better Call Saul zu Spekulationen geführt hat. Auf die Frage, ob Huell möglicherweise nach New Orleans gegangen sei, räumte Gilligan Ungewissheit ein, deutete jedoch an, dass der Charakter wahrscheinlich einen Weg gefunden habe, frei zu bleiben und zu überleben — passend zu einem findigen, leicht verruchten Akteur, der sich in Grauzonen bewegt. Solche Nebenfiguren tragen oft ungesehene Geschichten und eröffnen reichlich Material für Fan-Theorien und narrative Fortsetzungen.

Analog dazu zeigte Gilligan dieselbe spekulative Großzügigkeit gegenüber Skyler White und Walter Jr. aus Breaking Bad, indem er seine Hoffnung ausdrückte, dass sie nach dem erlebten Trauma ihr Leben wiederaufgebaut haben. Gilligan scherzte, Walt Jr. könnte ein Buch geschrieben oder einen Podcast über seinen Vater gestartet haben — ein kluger Verweis darauf, wie moderne Medien das Genre des True Crime und familiäre Narrative umformen. Diese Idee berührt die Bedeutung von medialer Aufbereitung, Wahrnehmung und Erinnerung in der Popkultur: Serienfiguren werden nicht nur durch Handlungen definiert, sondern auch durch die Art, wie über sie erzählt wird.

Abseits der pointierten Bemerkungen weisen Gilligans Kommentare auf breitere Trends im Fernsehschreiben hin: Zuschauer wünschen sich einerseits Abschlüsse und moralische Konsequenzen, genießen andererseits aber auch Offenheit, die Fandoms erlaubt, alternative Wege zu entwerfen. Better Call Saul und Breaking Bad stehen zusammen an der Spitze der meistdiskutierten TV-Dramen des 21. Jahrhunderts, weil sie sorgfältig moralische Folgen mit tief gehender Figurenzeichnung verbinden. Dieses narrative Gleichgewicht — Konsequenz versus Ambiguität — ist ein häufiger Gegenstand von Kritik und akademischer Diskussion zur Serienstruktur und Charakterentwicklung.

Der Vergleich zu anderen Prestige-Serienfinalen — von der berüchtigten, abrupten Schwarzblende in The Sopranos bis zu Mad Mens nachdenklichem Abschluss — illustriert Gilligans Vorliebe für Enden, die emotionale Wahrhaftigkeit belohnen statt schnörkellose, plot-orientierte Auflösungen. Die Gerichts- und Geständnisszene in Better Call Saul fühlte sich verdient an, doch Gilligans eher beiläufige Kommentare sorgen dafür, dass die öffentliche Debatte lebendig bleibt. Die Spannung zwischen narrativer Abschließung und interpretativem Spielraum ist ein Merkmal, das Serien wie diese nachhaltig relevant macht.

Trivia-Fans dürfte interessieren, dass Gilligan diese Themen während der Promotion von Pluribus ansprach — ein Hinweis darauf, dass Showrunner ihre erzählerischen Universen oft mit in neue Projekte nehmen. Schöpfer transportieren Motive, moralische Fragen und wiederkehrende Figurenkonstellationen über Projekte hinweg; solche Querverweise bereichern das Verständnis von Autorenintention und stilistischen Konstanten. Fans und Kritiker lobten die letzte Staffel von Better Call Saul für ihre Zurückhaltung und moralische Klarheit, und Gilligans aktuelle Reflexionen unterstreichen, warum diese Figuren weiterhin faszinieren.

Ob Saul nun in einer satirischen Fantasie begnadigt wird oder wieder vor der Kamera steht und spätabendliche Werbespots anpreist — Gilligans Tonfall, teils amüsiert, teils zärtlich, betont eine bleibende Wahrheit: Gut gezeichnete Figuren bleiben lange im kollektiven Gedächtnis haften, weit über das Abspannende hinaus. Diese Einsicht hat Bedeutung für Autoren, Produzenten und Medienwissenschaftler gleichermaßen, denn sie berührt Fragen der Rezeption, des Ethos von Figuren und der Rolle von Moral in der populären Erzählung.

Im Kern: Gilligan neckt, hofft und lässt Raum — Raum, den die Fans nutzen können, um diese Geschichten weiterzuerzählen, sei es in Fan-Fiction, in Podcast-Analysen, Essays oder in sozialen Medien. Die Kultur um Serien wie Breaking Bad und Better Call Saul lebt von dieser Interaktion zwischen Autor*innenintention und Zuschauerinterpretation.

Mehrere Aspekte verdienen eine vertiefte Betrachtung, wenn man Gilligans Kommentare als Ausgangspunkt nimmt. Zunächst die Frage nach Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in fiktionalen Rechtsvorstellungen: Sauls Geständnis im Gerichtssaal repräsentiert eine Form moralischer Erlösung, die dramatisch wirkmächtig ist, allerdings nicht notwendigerweise mit gesellschaftlicher Gerechtigkeit übereinstimmt. Die hypothetische Begnadigung durch eine politische Figur verweist auf reale Strukturen, in denen Recht und Macht übereinkommen oder in Konflikt treten können. Das macht die Figur des Saul interessant für Diskurse über Recht, Ethik und Medienmanipulation.

Zweitens: Die Rolle von Nebenfiguren wie Huell zeigt, wie Serien narrative Lücken offenlassen, die die Zuschauer aktiv füllen. In der fächerübergreifenden Medienforschung spricht man hier von »narrativer Performanz« und »Transmedia Storytelling« — Zuschauer erweitern den Kanon durch ergänzende Texte, Hypothesen und kreative Artefakte. Huells mögliche Flucht nach New Orleans scheint trivial, ist aber ein Beispiel dafür, wie ökonomische Ressourcen, soziales Kapital und persönliche List in Charakterbiographien weiterwirken können.

Drittens: Gilligans Bemerkung über Walter Jr. als Autor oder Podcaster reflektiert, wie Erinnerungskonstruktion durch neue Medienformate modernisiert wird. Podcasts, Memoiren und Dokumentationen sind heute gängige Vehikel, um familiäre und kriminalgeschichtliche Narrative neu zu interpretieren. Indem ein fiktionaler Charakter diese Medien nutzt, kommentiert die Serie indirekt die Rolle von Medien im Prozess der Bedeutungsbildung.

Viertens: Der Vergleich mit anderen Fernsehfinalen erlaubt eine Analyse der künstlerischen Entscheidungen hinter dem Erzählen von Abschlüssen. Während ein klarer, abschließender Definitorik die Bedürfnisse bestimmter Zuschauer befriedigt, bevorzugen andere die offenen Enden, die weitererzählbar sind. Die Balance, die Gilligan sucht, ist methodisch: Er respektiert die dramatischen Notwendigkeiten einer Serie und belässt gleichzeitig kreative Schlupflöcher für Imagination und Fankultur. Das macht seine Arbeit für Drehbuchstudierende und Serienschöpfer zu einem valablen Studienobjekt.

Abschließend zeigt Gilligans Verhalten als Showrunner eine strategische Form des Autorsprechens: Kommentare außerhalb der Serie — Interviews, Podiumsdiskussionen, Social-Media-Posts — sind Teil des narrativen Ökosystems. Sie formen Rezeption, steuern Diskussion und können absichtlich interpretative Freiheit lassen. Für Produzenten bedeutet das, dass die Pflege eines fiktionalen Universums sich über die reine Produktion hinaus erstreckt und langfristige, kulturwirksame Effekte entfalten kann.

Für Leserinnen und Leser, die sich mit Serienanalyse, Charakterentwicklung oder Fan Studies beschäftigen, bietet Gilligans jüngste Äußerung Material, das sowohl populärkulturell unterhaltsam als auch akademisch anregend ist. Die Schlüsselbegriffe rund um dieses Thema — Showrunner, Serienfinale, Charakterauslegung, moralische Konsequenz, Transmedia Storytelling — sind zugleich SEO-relevant für Inhalte, die sich mit Breaking Bad, Better Call Saul und dem Schaffen von Vince Gilligan befassen. Eine solche thematische Verdichtung erleichtert es, Artikel, Essays und Podcasts zu positionieren, die das Erbe dieser Serien analysieren und weitertragen.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Vince Gilligans Kommentare sind weniger definitive Erklärungen als vielmehr Einladung zur Interpretation. Sie fördern die anhaltende Diskussion über Narrative, Ethik und die Art und Weise, wie fiktionale Welten in der realen medialen Landschaft weiterwirken. Ob Saul nun tatsächlich begnadigt wird oder nicht — die Möglichkeiten des Weiterspinnens sind vielfältig, und gerade diese Vielfalt ist es, die das Fandom lebendig hält.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen