4 Minuten

Durchbruch in der Erforschung europäischer Klimaarchive

Wissenschaftler haben einen außergewöhnlichen Fortschritt erzielt, indem sie einen alpinen Eisbohrkern analysiert haben, der 12.000 Jahre Klimageschichte Europas dokumentiert. Der entnommene Eisbohrkern stammt vom Dôme du Goûter im Mont-Blanc-Massiv, einem Gebiet an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Diese tiefgreifende Eiskernprobe bietet bislang einzigartige Einblicke in die Entwicklung des europäischen Klimas seit dem Ende der letzten Eiszeit bis heute.

Wissenschaftlicher Kontext: Warum sind Eisbohrkerne aus den Alpen so bedeutend?

Eisbohrkerne dienen seit langem als Zeitkapseln der Erde und bewahren winzige Spuren der früheren Atmosphäre – darunter Staub, Vulkanasche, eingeschlossene Luftblasen, Meersalz und pflanzliche Aerosole. Bisher stammten die meisten Langzeitdaten zur Klimaforschung aus den Polarregionen wie Grönland oder der Antarktis, die jedoch mehr globale oder hemisphärische Trends widerspiegeln als lokale Besonderheiten. Die Alpen hingegen stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der europäischen Zivilisationen, Landwirtschaft und Ökosysteme. Die Entschlüsselung einer lückenlosen chemischen Chronik dieser Region eröffnet völlig neue Möglichkeiten zum Verständnis der regionalen Klimadynamik, Umweltveränderungen und menschlichen Einflüsse über Jahrtausende hinweg.

Gewinnung und Analyse des Dôme-du-Goûter-Eisbohrkerns

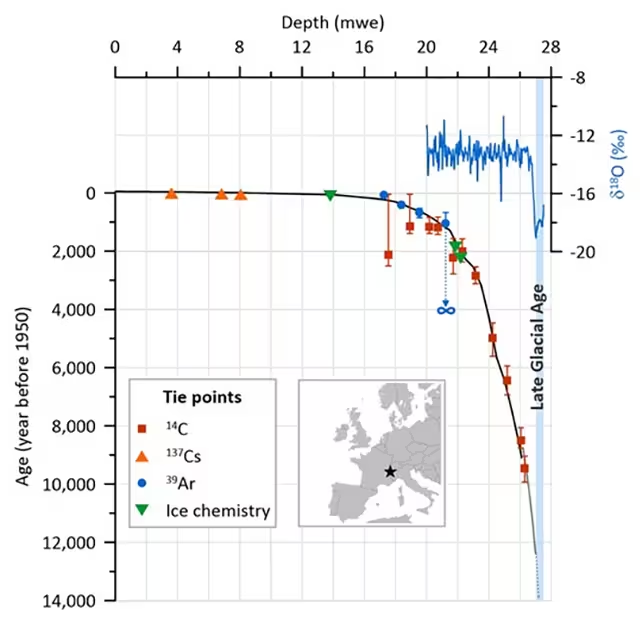

Die wegweisende Forschung wurde von Teams des französischen Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung (CNRS) und dem Desert Research Institute (DRI) Ice Core Laboratory in Nevada geleitet. Untersucht wurde eine 40 Meter lange Eissäule, die bereits 1999 gebohrt und über zwanzig Jahre lang sorgfältig aufbewahrt wurde, bis neueste Datierungs- und Analysetechniken die umfassende Untersuchung ermöglichten.

Dank modernster Isotopen-Datierung, bei der unter anderem Kohlenstoff- und Argonwerte gemessen wurden, konnten die Forscher den Eiskern sicher bis ans Ende der letzten Kaltzeit zurückverfolgen. Damit markiert er den Beginn des Holozäns und der mesolithischen Epoche, eine Zeit der Jäger und Sammler. Wie DRI-Hydrogeologe Joe McConnell betont: "Zum ersten Mal verfügen wir über ein nahezu vollständiges alpines Archiv der atmosphärischen Chemie und Niederschläge bis zurück in die Mesolithikum."

Zentrale Klimafunde und ihre Bedeutung

Die detaillierte Untersuchung der Eisschichten brachte bedeutende Veränderungen von Temperatur, Niederschlägen und Umweltbedingungen ans Licht. Während der letzten Eiszeit lagen die Sommer in den Alpen etwa 3,5°C unter den heutigen Werten, während auch in Westeuropa die Durchschnittstemperatur rund 2°C niedriger war. Diese Abkühlung ging mit höherer Konzentration natürlicher Aerosole im Eis einher und liefert wichtige Einblicke in atmosphärische Prozesse während Kalt- und Warmzeiten.

Durch Messungen von Phosphor – einem Indikator für pflanzliche Aktivität – kartierte das Forscherteam Veränderungen in der Vegetation über Jahrtausende hinweg. Die Ergebnisse zeigen, dass in wärmeren Klimaperioden die Wälder expandierten, wohingegen die moderne Landnutzung und der steigende Agraranteil zu einer Reduktion der Waldfläche führten.

„Es ist sehr spannend, erstmals einen alpinen Eisbohrkern mit einem vollständigen Klimaarchiv zu finden, der die heutige Warmzeit und die sehr unterschiedlichen Bedingungen der letzten Eiszeit überbrückt“, so Geowissenschaftlerin Susanne Preunkert von der Universität Grenoble Alpes.

Tiefgreifende ökologische und modellbasierte Erkenntnisse

Die Kombination aus lokalem Staub, Meersalz, Schwefel und Ruß, die im Eis eingeschlossen ist, ermöglicht eine besonders präzise Rekonstruktion der europäischen Umweltgeschichte – viel genauer als dies mit entlegeneren Eiskernen möglich wäre. Neben der Klima-Rekonstruktion analysieren die Wissenschaftler das enthaltene Meersalz, um Veränderungen der Windmuster nachzuvollziehen und die Klima-Modelle weiter zu verbessern. Moderne Modelle können dadurch den Zusammenhang zwischen Aerosolkonzentrationen, Wolkenbildung und Sonneneinstrahlung genauer abbilden – eine wichtige Voraussetzung für verlässliche Prognosen künftiger Klimaentwicklungen in Europa und weltweit.

Wie McConnell betont: "Um alle denkbaren Klima-Zustände, historisch und zukünftig, korrekt zu modellieren, müssen Wissenschaftler diese gegen reale Beobachtungsdaten validieren. Genau an dieser Stelle sind detaillierte lokale Aufzeichnungen wie die aus Eisbohrkernen unverzichtbar."

Fazit

Die Entdeckung und Analyse des 12.000 Jahre alten alpinen Eisbohrkerns stellt einen Meilenstein in der Erforschung der europäischen, aber auch der globalen Klimageschichte dar. Dieses einzigartige Archiv ermöglicht ein detailliertes Bild davon, wie natürliche Prozesse und menschliche Aktivitäten das Klima und die Umwelt Europas geprägt haben. Mit ständig präziser werdenden Klima-Modellen gewinnen solche Zeitkapseln zunehmend an Bedeutung für das Verständnis der Klimaentwicklung und für zielführende Strategien im Umgang mit dem Klimawandel.

Quelle: academic.oup

Kommentare