5 Minuten

Archäologen, die in der El Mirador-Höhle im spanischen Sierra de Atapuerca forschen, haben aufsehenerregende Spuren entdeckt, die darauf hindeuten, dass mindestens elf Menschen im späten Neolithikum – vor etwa 5.709 bis 5.573 Jahren – in einem einzigen Vorfall getötet, zerlegt und verzehrt wurden. Dieser Menschenknochenfund, zu dem auch Kinder und Jugendliche zählen, zeigt zahlreiche deutliche Bearbeitungsspuren: Schnittmarken, Hitzespuren, geglättete Knochenenden und Durchbohrungen. All diese Befunde sprechen für ein systematisches Häuten, Zerlegen, Zerbrechen, Kochen und den anschließenden Konsum der Opfer. Radiokarbonanalysen sowie Isotopenuntersuchungen der Knochen belegen, dass die Menschen aus der Region stammten und weitgehend gleichzeitig verarbeitet wurden. Dies weist auf einen einmaligen Gewaltakt hin und nicht auf eine längere Tradition des Kannibalismus aus Nahrungsnot oder Bestattungszeremonien.

Archäologische Einordnung und methodische Ansätze

Die El Mirador-Knochen wurden mit etablierten archäologischen und bioarchäologischen Methoden untersucht. Dazu zählen makroskopische und mikroskopische Analysen der Taphonomie, Schnittspurenuntersuchungen, Altersbestimmungen mittels Radiokarbon und die Bestimmung von Strontium-Isotopenverhältnissen. Taphonomische Analysen erfassen Veränderungen an den Überresten nach dem Tod und helfen hier, gezielte Zerlegung und Erhitzung von natürlichen Schäden zu trennen. Die Radiokarbondatierung liefert präzise Zeitangaben, während Isotopenprofile Rückschlüsse auf die Herkunft der Individuen zulassen.

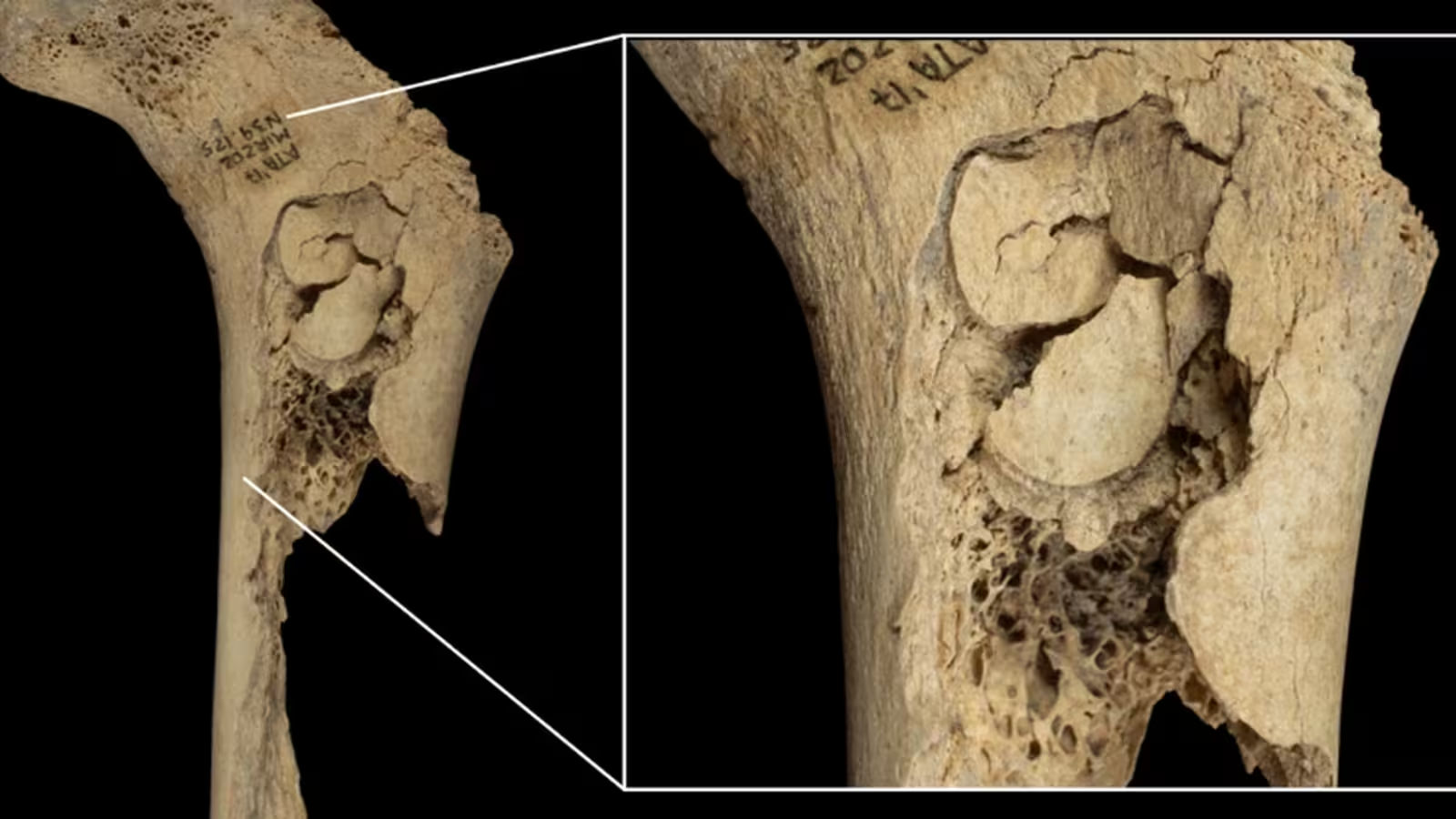

Insgesamt wurden 650 menschliche Knochenfragmente mit eindeutigen Spuren bewusster Nachbearbeitung dokumentiert. Darunter befanden sich zum Beispiel rund und geglättete Enden („Topfglättung“), wie sie von längerem Kochen stammen, Verfärbungen und Verkalkungen durch Hitze, sowie 132 Knochen mit Schnittmarken, die auf Entfleischung, Abhäuten, Zerlegung und Zerstückelung hindeuten. Einige Knochen zeigen zudem Anzeichen von Schälen der Rinde oder Abnagen, was integrierte menschliche Zähne suggeriert.

Zentrale Erkenntnisse und deren Deutung

Zwei wesentliche Datenlinien waren entscheidend: Einerseits häufen sich die radiokarbonbasierten Altersdaten so stark, dass der Vorfall vermutlich nur wenige Tage umfasste. Andererseits zeigen die Strontiumwerte eindeutig, dass die Personen aus dem Umland von Atapuerca stammten – Riten mit Zugezogenen können damit ausgeschlossen werden.

Diese Gesamtschau der Funde widerspricht Theorien wie Hungerkannibalismus oder einer fortlaufenden rituellen Praxis, etwa der Einnahme verstorbener Familienmitglieder zu Bestattungszwecken. „Weder handelt es sich um eine Bestattungstradition, noch um einen Akt aus Hunger“, unterstreicht Francesc Marginedas, Evolutionsanthropologe am IPHES. Das Forschungsteam vermutet daher, dass es sich um einen gezielten Gewaltakt zwischen Personengruppen handelte, bei dem der Verzehr der Besiegten möglicherweise als Machtdemonstration oder zur Eliminierung eingesetzt wurde.

Bedeutung für das neolithische Iberien

Die El Mirador-Höhle ergänzt die bereits bedeutsame archäologische Fundsequenz von Atapuerca und liefert detaillierte Hinweise auf Konflikte zwischen Gruppen im Neolithikum der Iberischen Halbinsel. Der Anstieg der Bevölkerung, der damit verbundene Konkurrenzdruck um fruchtbare Böden, Wasser und andere Ressourcen könnten das Umfeld für solche Gewalteskalationen geschaffen haben. Die Tatsache, dass die menschlichen Überreste gemeinsam mit Tierknochen und Alltagsabfällen deponiert wurden, verdeutlicht, dass der Kannibalismus vermutlich Teil eines größeren Gewaltmusters war und keine isolierte kulturelle Praktik darstellte.

Wissenschaftlicher Hintergrund und übergeordnete Perspektiven

Prähistorischer Kannibalismus kann vielfältige Gründe haben, von Überlebensnot über Totenrituale bis hin zu symbolischen Handlungen oder der gewaltsamen Ausschaltung von Rivalen. Um die Motive zu entschlüsseln, ist die Kombination aus taphonomischen Analysen, präziser Datierung, Isotopenstudien und Kontextarchäologie notwendig. Am El Mirador sprechen die auffällige Kurzfristigkeit, die lokale Herkunft und die klare Zerlegung gemeinsam für eine Deutung als Folge von Konflikt und Versuch sozialer Kontrolle.

Palmira Saladié vom katalanischen Institut für Paläoökologie und Sozialentwicklung (IPHES) weist darauf hin: „Kannibalismus zu deuten ist äußerst komplex, gerade wegen der Schwierigkeit, den Sinn hinter dem Verzehr von Menschen zu begreifen. Zudem fehlen oftmals entscheidende Hinweise, um das Geschehen eindeutig einer bestimmten sozialen Handlung zuzuordnen – gesellschaftliche Vorurteile betrachten solche Fälle meist reflexartig als Barbarei.“ Der Fund von El Mirador liefert durch die Kombination typischer Bearbeitungsspuren und analytischer Daten jedoch selten klare Anhaltspunkte.

Neue Methoden und Forschungsperspektiven

Die künftige Forschung an El Mirador und vergleichbaren Fundorten wird durch hochauflösende Verfahren weiter voranschreiten: Mikrotomografische Bildgebung kann feinste Schnittspuren identifizieren, Rückstandsanalyse Aufschluss über verwendete Kochflüssigkeiten liefern, und mit alter DNA lassen sich etwa Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Opfern und lokalen Gruppen ermitteln. Raumbezogene GIS-Analysen helfen, Ablageprozesse zu rekonstruieren. Fortschritte bei Isotopen-Basisdaten und Bayes'scher Modellierung der Radiokarbondaten werden die zeitliche Eingrenzung solcher Ereignisse schärfen und helfen, sporadische Gewalttaten von wiederkehrenden Praktiken zu unterscheiden.

Fazit

Die Knochenfunde aus der El Mirador-Höhle bieten überzeugende, multiperspektivische Beweise für einen singulären Gewaltvorfall im späten Neolithikum, in dessen Verlauf mindestens elf Personen aus der Region getötet, zerlegt und verzehrt wurden. Datierungen, Strontiumwerte und detaillierte taphonomische Beobachtungen sprechen gegen Hungersnot oder Bestattungsriten und deuten klar auf einen sozialen Konflikt – möglicherweise als Strategie der Abschreckung oder gezielten Vernichtung im Wettbewerb zwischen bäuerlichen Gemeinschaften. Obwohl noch offene Fragen bleiben, ist El Mirador ein zentraler Ort für das Verständnis, wie prähistorische Menschen mit den Körpern ihrer Nächsten umgingen, und zeigt eindrucksvoll, wie bioarchäologische Methoden verborgene Geschichten interpersoneller Gewalt zu Tage fördern können.

Quelle: nature

Kommentare