5 Minuten

Wissenschaftliche Grundlagen und globale Bedeutung

Unter einem nuklearen Winter versteht man ein extremes Klimaszenario, in dem großflächige Atomkonflikte heftige Feuerstürme entfachen und enorme Mengen Ruß sowie Staub in die obere Atmosphäre schleudern. Diese Partikel blockieren jahrelang das Sonnenlicht, kühlen die Ökosysteme ab und gefährden die weltweite Nahrungsmittelproduktion. Während das unmittelbare Zerstörungsgebiet im Mittelpunkt steht, könnten die atmosphärischen Folgen ganze Kontinente betreffen und Ernteerträge, Viehgesundheit sowie die globale Lebensmittelverfügbarkeit erheblich beeinträchtigen. Eine aktuelle Studie unter Leitung der Penn State University wählte Mais als Indikatorpflanze, um die unterschiedlichen Auswirkungen verschiedener nuklearer Winterszenarien auf die globale Landwirtschaft zu beleuchten. Mais (Zea mays), das weltweit am häufigsten angebaute Getreide, dient als praktisch nutzbarer Stellvertreter für die Bewertung der Widerstandsfähigkeit von Ernährungssystemen unter extremen Belastungen der Atmosphäre.

Aufbau des Experiments: Wie die Forschung die weltweite Nahrungsmittelproduktion modellierte

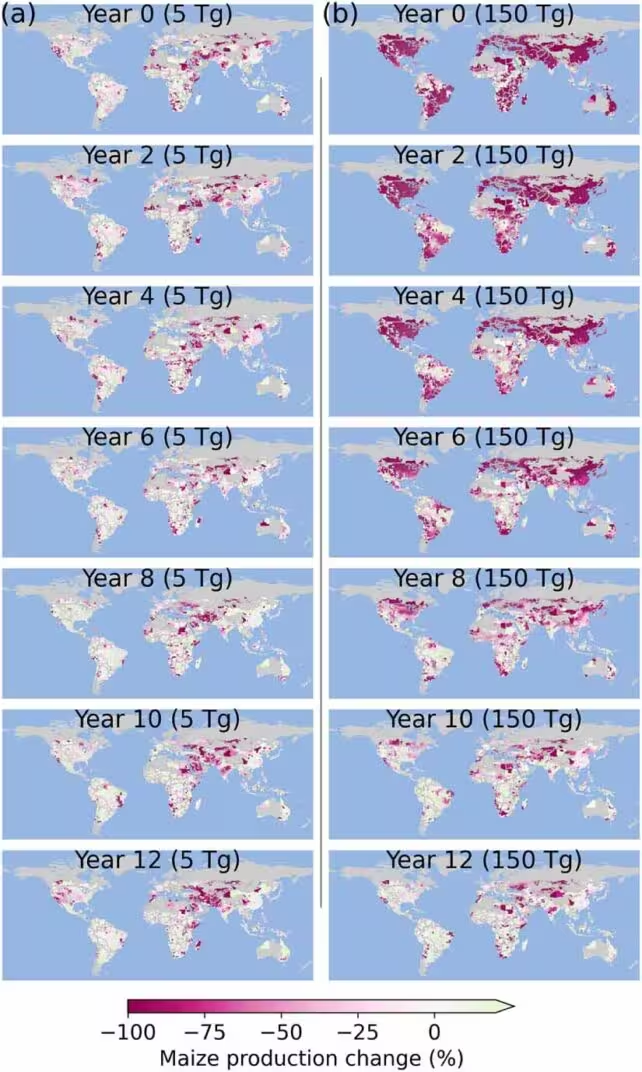

Die Forscher führten umfangreiche Simulationen zur Maisproduktion an 38.572 Standorten rund um den Globus durch, um die landwirtschaftlichen Folgen von sechs unterschiedlichen, jeweils intensiveren Szenarien eines Atomkriegs abzuschätzen. Die Modelle reichten von etwa 5 Millionen Tonnen Rußeintrag bis hin zu maximal 165 Millionen Tonnen, um eine Bandbreite möglicher globaler Auswirkungen abzudecken. Der Fokus lag bewusst auf Mais als global weit verbreitetem Vertreter, um allgemeingültige Rückschlüsse auf die Landwirtschaft und Versorgungsketten zu ziehen. Selbst bei einem vergleichsweise kleineren Szenario mit 5,5 Millionen Tonnen Ruß wären laut Studienautoren bereits spürbare Verluste auf Weltebene zu erwarten.

Laut den Wissenschaftlern bestätigen die Ergebnisse die Erwartungen: Bereits relativ geringe Eingriffe in die Atmosphäre verringern weltweit die Maiserträge, während ein umfassender Atomkrieg zu gravierenden Ernteausfällen führen könnte. Die Arbeit zeigt eindrucksvoll, wie physikalische und chemische Prozesse in der Atmosphäre direkte Auswirkungen auf Ernährungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität, insbesondere in landwirtschaftlich abhängigen Regionen, haben.

Zentrale Ergebnisse: Ausmaß der Einbußen und die Rolle der Ozonschicht

Die Simulationen zeigen ein breites Spektrum an Folgen: Ein lokal begrenzter Atomschlag mit etwa 5,5 Millionen Tonnen freigesetztem Ruß könnte die globale Maisproduktion um rund 7 Prozent senken. Im Falle eines weltweiten Konflikts mit 165 Millionen Tonnen würden die Erträge um bis zu 80 Prozent einbrechen. Eine zusätzliche Herausforderung ergibt sich aus der Chemie der Atmosphäre: Explosionen und Feuerbälle erzeugen Stickstoffoxide, die zusammen mit dem Ruß die Ozonschicht in der Stratosphäre rapide abbauen können. Der Verfall der Ozonschicht lässt verstärkt UV-B-Strahlung zur Erdoberfläche durchdringen, was Pflanzenschäden verursacht und die Erträge weiter senkt. Schätzungen zufolge erreicht die schädliche UV-B-Strahlung sechs bis acht Jahre nach einem nuklearen Konflikt ihren Höhepunkt und könnte in dieser Zeit einen weiteren Rückgang der Maisproduktion um etwa sieben Prozent verursachen. Zusammengenommen könnten diese Effekte Ernteverluste auf insgesamt rund 87 Prozent anwachsen lassen, was eine weltweite Versorgungskrise mit nachgelagerten Ernährungsproblemen auslösen würde.

Erholungsphasen und regionale Unterschiede

Die Rückkehr auf das Vorkriegsniveau der globalen Maisernte ist kein schneller Prozess. Die Modelle rechnen mit einem mehrjährigen Verlauf, bis sich die Erträge erholen. Je nach Schwere der ursprünglichen Katastrophe sind dafür voraussichtlich 7 bis 12 Jahre notwendig. Dabei zeigen sich regionale Unterschiede: Die südliche Hemisphäre gelangt in den Prognosen meist rascher zurück zum Normalzustand als der Norden, und Regionen in Äquatornähe erholen sich generell schneller als polnahe Gebiete. Diese Unterschiede spiegeln die klimatischen Bedingungen, landwirtschaftlichen Zyklen und lokalen Anbaubedingungen wider.

Strategien zur Minderung und politische Konsequenzen

Über die Risikobewertung hinaus beleuchtet die Studie Optionen zur Schadensbegrenzung und Anpassung. Eine erfolgversprechende Strategie besteht darin, Maissorten zu nutzen, die besser für kühlere Temperaturen und verkürzte Vegetationsperioden geeignet sind. Damit ließen sich die Verluste unter widrigen Bedingungen um bis zu zehn Prozent reduzieren. Zusätzlich schlagen die Forscher sogenannte Resilienz-Kits vor – regionale Samenpakete, sorgfältig ausgewählt im Hinblick auf wahrscheinliche Klimaszenarien. Diese könnten helfen, die Nahrungsproduktion während der instabilen Zeit nach einem Atomschlag abzusichern, während die Infrastruktur und Lieferketten wiederhergestellt werden. Hauptautor Armen Kemanian betont, dass solche Resilienzmaßnahmen auch für andere Katastrophenszenarien anwendbar sind und unterstreicht, wie wichtig vorausschauende Planung ist, wenn globale Ernährungssysteme durch Katastrophen dieser Größenordnung bedroht sind.

Fazit

Die Analyse von Penn State verdeutlicht das ernüchternde Potenzial eines nuklearen Winters: Massive Störungen der weltweiten Nahrungsmittelproduktion könnten durch den zusätzlichen Einfluss von Ozonabbau und UV-Strahlung noch verschärft werden. Trotz möglicher Anpassungs- und Widerstandsstrategien bleibt der sicherste Weg, einen Atomkrieg zu verhindern und in widerstandsfähige, regional zugeschnittene Landwirtschaft zu investieren. Die Erkenntnisse bereichern das wachsende Forschungsfeld an der Schnittstelle zwischen Klimaphysik, Agrarwissenschaften und politischer Planung mit dem gemeinsamen Ziel, Ernährungssicherheit in einer wärmer werdenden, global vernetzten Welt zu gewährleisten.

Quelle: sciencealert

Kommentare