7 Minuten

New evidence pins a bacterium to the global sea star die-off

Milliarden von Seesternen fielen einer modernen marinen Epidemie zum Opfer, die als Seestern‑Wasting‑Disease bekannt ist — eine Krankheit, die Wunden, verdrehte Arme, Zerfall und schnellen Tod verursacht. Nach vier Jahren mit Genomsequenzierungen, Laborinfektionsversuchen und sorgfältigen Feldentnahmen haben Forscher nun einen bakteriellen Erreger identifiziert, der für das weitverbreitete Wasting verantwortlich ist: Vibrio pectenicida. Dieser Fund löst ein langjähriges Rätsel über eines der verheerendsten marinen Krankheitsereignisse der jüngeren Geschichte und macht eine dringende Schutzbedrohung für Küstenökosysteme deutlich.

Der Ausbruch trat erstmals im November 2013 an der Westküste Nordamerikas in den Blickpunkt, und ähnliche Wasting‑Ereignisse traten später weltweit auf und betrafen mehr als 40 Seesternarten. Besonders hart getroffen wurden die Sonnenblumen‑Seesterne (Pycnopodia helianthoides), deren Bestände in vielen Regionen um mehr als 90 Prozent zurückgingen. Diese großen, vielfachstrahligen Räuber — oft in leuchtendem Orange und Purpur und mit bis zu 24 Armen — verschwanden weitgehend von Küstenstrecken von Alaska bis Mexiko. 2020 stuft die Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) die Art als kritisch gefährdet ein.

Symptome, Verlauf und ökologische Folgen

Die Seestern‑Wasting‑Disease beginnt typischerweise mit kleinen Läsionen an der rauen Körperoberfläche des Tieres. Innerhalb von Stunden bis Tagen zerfällt muskuläres Gewebe, Arme verkrümmen sich und können abreißen, und das Tier geht in eine gelatinöse Masse über. Die Sterberaten sind hoch, und lokale Ausrottungen können rasch erfolgen. Der Verlust räuberischer Seesterne hat Kaskadeneffekte im Ökosystem ausgelöst: Ohne diese Fressfeinde, die Seekorallen‑ und Seeigelpopulationen kontrollieren, kam es zu Überweidung der Tangwälder durch Seeigel und zur Umwandlung ehemals strukturierter, mehrschichtiger Lebensräume in kahle Meeresflächen, die oft als "urchin barrens" bezeichnet werden.

Tangwälder bieten lebenswichtigen Lebensraum und unterstützen Arten mit ökologischer, kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung — Seeotter, Robben, Schweinswale, zahlreiche Fische, Schalentiere und wirbellose Tiere — und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Küsten‑Kohlenstoffbindung und dem Schutz der Küstenlinie. Der Zusammenbruch der Seesternpopulationen verstärkt daher Klima‑ und Biodiversitätsrisiken in gemäßigten Küstenökosystemen.

Wie die Wissenschaftler den Erreger verfolgten

Die Identifikation von Vibrio pectenicida erfolgte durch eine schrittweise experimentelle Strategie, die mehrere Herausforderungen überwand: Krankes Gewebe zeigt oft keine offensichtlichen Erreger bei routinemäßiger Histologie, krankheitsfreie Kontrolltiere sind in der Wildnis knapp, und die Ökologie mariner Infektionskrankheiten ist im Vergleich zu terrestrischen Systemen bisher weniger erforscht.

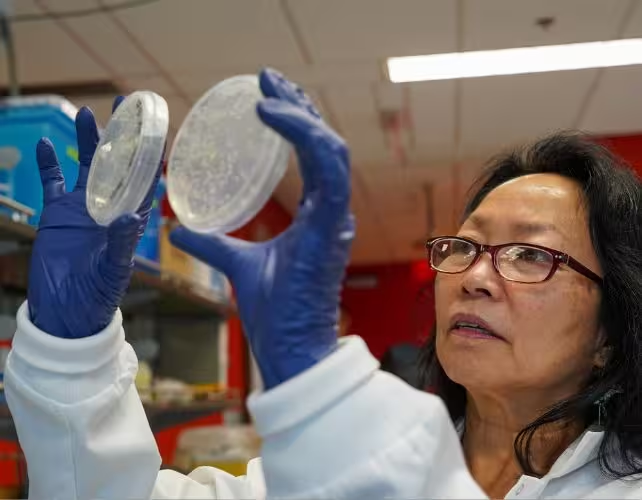

Die Evolutionsökologin Melanie Prentice und ihr Team führten sieben kontrollierte Expositionsversuche mit in Gefangenschaft gezüchteten Sonnenblumen‑Seesternen in Quarantäne durch. Gesunde, zuchtfrische Exemplare, die mit Gewebe oder Flüssigkeiten von kranken Tieren in Kontakt kamen, durchliefen die charakteristische Wasting‑Abfolge und starben, wobei die Krankheitszeichen unter Laborbedingungen reproduziert wurden. Um zu prüfen, ob der Erreger viral oder bakteriell war, nutzten die Forscher einen Standardfilter von 0,22 Mikrometern und eine Hitzebehandlung: Virale Agenzien können solche Filter passieren und überstehen häufig moderate Hitzeeinwirkung, während viele Bakterien zurückgehalten oder inaktiviert werden. Seesterne, die mit material behandelt wurden, das filtriert oder erhitzt worden war, entwickelten kein Wasting, was auf eine bakterielle Ursache hinwies.

RNA‑Sequenzierungen von infizierten Individuen, sowohl aus dem Labor als auch aus dem Feld, zeigten konsistent genetische Signaturen von Vibrio pectenicida, einer Art, die bereits für Infektionen von Jakobsmuschellarven und Austern bekannt ist. Das Team isolierte einen spezifischen Stamm, FHCF‑3, und verwendete ihn, um gesunde Seesterne zu infizieren. Die infizierten Tiere entwickelten schnell das gleiche Verdrehen, Erweichen und den Armverlust, wie er in der Natur beobachtet wurde, erfüllten damit die Kriterien experimenteller Infektionsnachweise und bestätigten das Bakterium als Verursacher.

Methodische Höhepunkte

Wesentliche Methoden umfassten den Einsatz von in Gefangenschaft gezüchteten Kontrollen, Filtrations‑ und Hitzetests zur Unterscheidung zwischen Virus und Bakterium, gezielte RNA‑Sequenzierung zur Identifizierung möglicher Erreger sowie kulturbasierte Isolierung gefolgt von experimentellen Infektionen zur Etablierung von Kausalität.

Die Forscher beobachteten, dass Vibrio pectenicida bei routinemäßiger Histologie unentdeckt bleiben kann, möglicherweise weil es Toxine produziert, die die Immunantwort des Wirts unterdrücken und nur wenige sichtbare Bakterien in Gewebeschnitten hinterlassen. Diese "Stealth"‑Eigenschaft erklärt, warum frühere Studien anfänglich eine virale Ursache favorisierten.

Klimabezogene Zusammenhänge und geografische Muster

Vibrio‑Bakterien sind dafür bekannt, sich in wärmeren Gewässern stark zu vermehren, und die Forschenden vermuten, dass marine Hitzewellen im Zusammenhang mit menschengemachter Klimaveränderung die Ausbrüche verschärft haben. Einige Populationen der Sonnenblumen‑Seesterne überdauern in kühleren, tieferen oder fjordartigen Habitaten in British Columbia, was auf thermische Zufluchtsorte hinweist, in denen sich das Bakterium nicht so leicht etablieren kann. Temperaturabhängige Dynamiken von Vibrio‑Wachstum und Wirtsanfälligkeit haben hohe Priorität für die weitere Forschung, da sich durch erwärmte Ozeane das räumliche und zeitliche Fenster für Ausbrüche erweitern könnte.

Die Gattung Vibrio umfasst auch Arten, die beim Menschen Cholera verursachen sowie an Korallenkrankheiten und Ausbleichungsereignissen beteiligt sind, was die ökologische Bandbreite der Gattung unterstreicht. Zu verstehen, wie Umweltbedingungen, bakterielle Virulenzfaktoren und Wirtsimmunität zusammenwirken, ist wesentlich, um künftige Krankheitsrisiken vorherzusagen.

Expertinneneinschätzung

Dr. Elena Morales, Meeresmikrobiologin an einem küstennahen Forschungsinstitut, kommentiert: "Diese Studie liefert ein klares Modell zur Identifizierung schwer fassbarer mariner Erreger. Die Kombination aus Sequenzierung, kontrollierten Expositionsversuchen und grundlegenden, an Kochs Postulaten orientierten Infektionstests war genau das, was nötig war. Aus Sicht des Managements sollten wir die Umweltüberwachung auf Vibrio‑Signaturen ausweiten und diese mit Temperatur‑ und Nährstoffdaten koppeln. Das wird helfen, Hotspots und Zeitfenster für Ausbrüche vorherzusagen. Parallel dazu können Zuchtprogramme für widerstandsfähige Seesterne zur Wiederansiedlung und die Wiederherstellung von Tangwäldern die ökosystemaren Folgen abmildern, während wir Möglichkeiten der Erregerbekämpfung weiterentwickeln."

Folgen für Schutz und Management

Die Bestätigung von Vibrio pectenicida als Verursacher großflächigen Seesternwastings verändert Überwachungs‑ und Minderungsstrategien. Verantwortliche Stellen können nun molekulare Diagnostikwerkzeuge entwickeln, um Wildpopulationen und Aquakulturbetriebe auf dieses Bakterium zu prüfen, Frühwarnsysteme an Temperaturanomalien koppeln und den Schutz kühler Refugien priorisieren, die verbliebene Populationen beherbergen könnten. Aktive Wiederherstellungsmaßnahmen — Zucht in Gefangenschaft, unterstützte Wiederansiedlung und Entfernung oder Bewirtschaftung von Seeigeln — können helfen, Tangwälder zu regenerieren, doch langfristiger Erfolg hängt davon ab, die Erwärmungstrends anzugehen, die das Vibrio‑Wachstum begünstigen.

Die Forschenden betonen, dass die Identifizierung des Erregers nur der erste Schritt ist. Zukünftige Arbeiten sollten die Diversität der Stämme kartieren, thermische Schwellenwerte für Infektionen quantifizieren, Virulenzmechanismen wie immununterdrückende Toxine charakterisieren und mögliche Interventionen wie Probiotika, Impfstoffe oder lokale Behandlungen testen, die wertvolle Populationen schützen könnten.

Schlussfolgerung

Die Entdeckung von Vibrio pectenicida als Hauptverursacher der jüngsten Seestern‑Wasting‑Episoden stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Ökologie mariner Krankheiten dar. Durch die Verbindung von genomischer Überwachung, kontrollierten Experimenten und klassischer Erregerisolation haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein bakterielles Agens aufgedeckt, das zuvor unentdeckt geblieben war. Diese Erkenntnis eröffnet praxisnahe Wege für Diagnostik, Monitoring und gezielte Schutzmaßnahmen zum Erhalt der Sonnenblumen‑Seesterne und der von ihnen abhängigen Tangwaldökosysteme. Angesichts weiter steigender Meerestemperaturen wird die Integration von Krankheitsökologie mit Habitatschutz und Klimaschutz entscheidend sein, um die Küstenbiodiversität und die von ihr bereitgestellten Leistungen zu sichern.

Quelle: nature

Kommentar hinterlassen