8 Minuten

Einleitung: Strategische Energie auf dem Mond

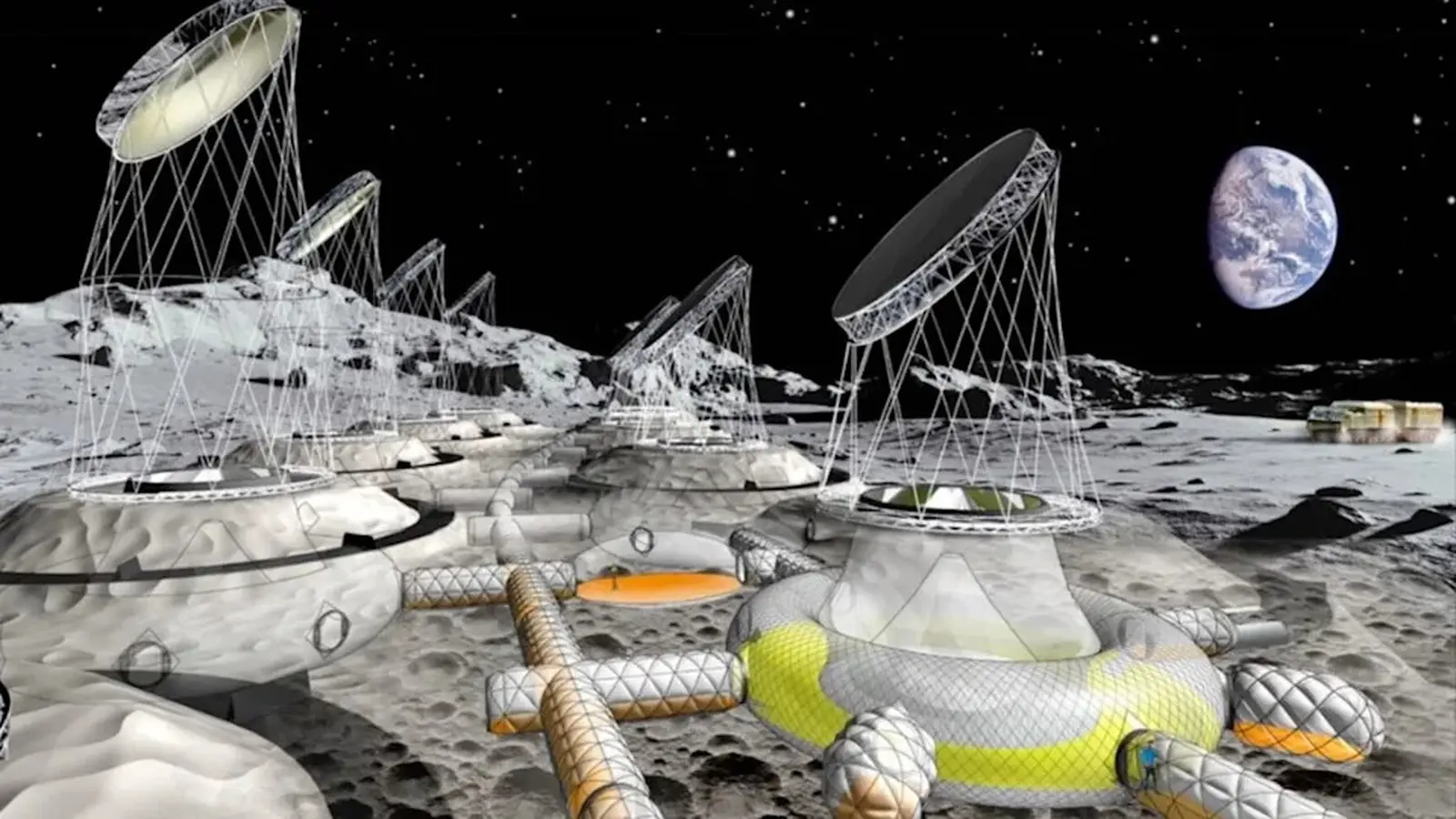

Am 5. August 2025 kündigte der amtierende NASA-Administrator Sean Duffy einen beschleunigten Plan an, einen kompakten Kernspaltungsreaktor bis 2030 auf die Mondoberfläche zu bringen. Die angegebenen Ziele sind geopolitisch — eine US-Präsenz auf dem Mond zu sichern, bevor andere Nationen bemannte Landungen planen — und praktisch: Ein kleiner, zuverlässiger Kraftwerksreaktor kann während der zweiwöchigen Mondnacht kontinuierlich Strom liefern, die In‑situ‑Ressourcennutzung (ISRU) ermöglichen und Langzeitoperationen unterstützen, die allein mit Solaranlagen nicht zu betreiben sind.

Dieser Artikel untersucht zwei zentrale technische Fragen, die sich aus Duffys Ankündigung ergeben: Wo sollte der erste Reaktor stationiert werden, um künftige Mondbasen und Ressourcengewinnung bestmöglich zu unterstützen, und wie kann die NASA einen solchen Oberflächenreaktor vor den erosiven Regolithplumen schützen, die bei Landungen und Starts entstehen? Wir prüfen den wissenschaftlichen Hintergrund, Datenquellen und Missionsressourcen, Konstruktionsbeschränkungen und betriebliche Aspekte, die Standortwahl und Abschirmungsstrategien prägen werden.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Warum ein Reaktor und wo das Wasser ist

Eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond erfordert verlässliche, kontinuierliche Energie. Solarpaneele und Batterien sind für kurze Einsätze und für Standorte mit nahezu dauerhafter Sonneneinstrahlung (einige Höhenzüge in Polnähe) geeignet, kommen aber während längerer Mondnächte und in dauerhaft beschatteten Regionen (PSR) an ihre Grenzen. Kompakte Spaltreaktoren liefern gleichbleibend von Kilowatt- bis Megawatt-Leistungen unabhängig von der Beleuchtung und ermöglichen ISRU-Systeme, um volatilehaltiges Material zu fördern, zu erwärmen und aufzubereiten.

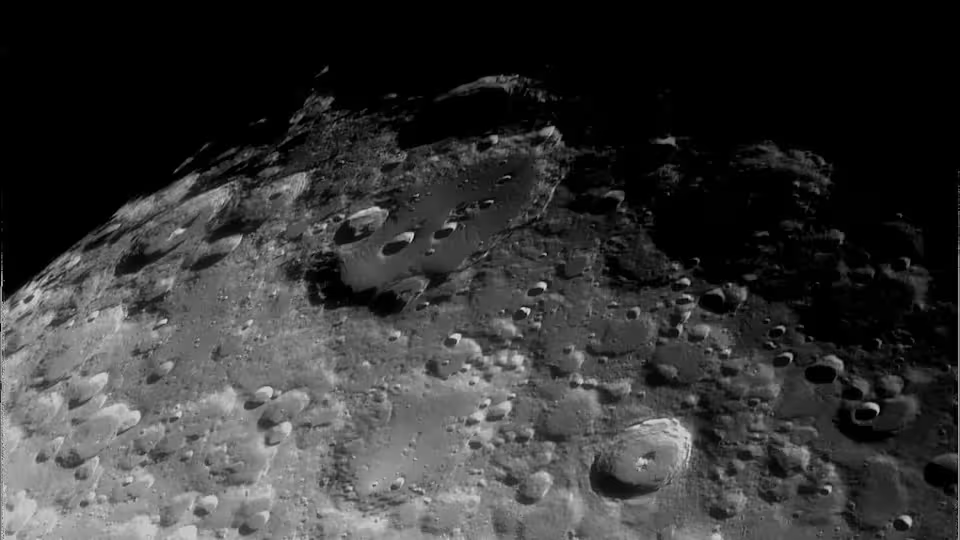

Seit den 1990er-Jahren haben mehrere Orbitermissionen dauerhaft beschattete Regionen in der Nähe beider Pole identifiziert, in denen die Temperaturen niedrig genug sind, um Wassereis zu binden. Diese Kaltfallen treten in polaren Kratern und an steilen Kraterwänden auf. Wassereis ist das wertvollste ISRU-Ziel: Nach der Aufbereitung liefert es Wasser für Lebenserhaltung, Sauerstoff zum Atmen und Wasserstoff/Sauerstoff-Treibstoffe zur Betankung von Raumfahrzeugen — was die von der Erde zu startende Masse deutlich reduziert.

Die Hinweise auf Wassereis stammen aus einer Reihe orbitaler und Einschlagsmissionen und Instrumenten. Beispiele sind Neutronenspektrometer, Altimetrie, Thermalkartierung und Reflexionsmessungen von Missionen wie NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter und früheren sowie internationalen Nutzlasten. Durch die Synthese von Fernerkundungsdaten identifizieren Wissenschaftler "heiße Kandidaten" für oberflächennahe oder vergrabene Eisvorkommen; diese Kandidaten müssen durch Rover und Lander vor Ort überprüft werden.

Missionsressourcen und Ablauf der Standortauswahl

Ein praktikables Programm zur Auswahl eines Reaktorstandorts folgt drei Phasen: (1) Synthese orbitaler Erkundungsdaten, (2) gezielte In-situ-Untersuchungen und (3) Reaktoreinbringung und Betrieb. Mehrere orbitale Datensätze liegen bereits vor und schränken Kandidatenbereiche ein; wichtig ist, dass NASA’s Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) — vollständig zusammengebaut und umweltgetestet — bereitsteht, um prioritäre Ziele auf der Oberfläche zu bestätigen. Mit ausreichender Finanzierung und einem Startmanifest könnte VIPER oder ein ähnlicher Rover wahrscheinliche Eisvorkommen an beiden Polen innerhalb eines bis zwei Jahren charakterisieren.

Zu den Kriterien für die Standortwahl eines Reaktors gehören die Nähe zu bestätigten, zugänglichen Eisvorkommen; stabiles Gelände für Fundamente; verfügbare Sichtfelder für die Kommunikation; thermische und strahlungstechnische Aspekte; und sichere Abstände zu stark frequentierten Landeplätzen, um Plumenwechselwirkungen zu minimieren. Der ideale Standort balanciert die Nähe zur Versorgung von ISRU-Anlagen mit ausreichend Abstand zu häufigen Landungen, um Erosionsrisiken zu reduzieren.

Schutz eines lunaren Reaktors vor Regolithplumen

Eine große ingenieurtechnische Herausforderung ist der Schutz des Reaktors und der zugehörigen Infrastruktur vor dem Regolith — dem losen, abrasiven Gemisch aus Staub und zerkleinertem Gestein, das die Mondoberfläche allgegenwärtig bedeckt. Wenn Raumfahrzeuge an- oder abfliegen, kann die Wechselwirkung von Triebwerksplumen mit der Oberfläche Partikel mit hoher Geschwindigkeit ausgraben und beschleunigen und so einen Sandstrahleffekt erzeugen, der Radiatoren, Wärmetauscher, freiliegende Kabel, Optiken oder dünne Abschirmungen beschädigen kann.

Es gibt zwei grundlegende Minderungsansätze:

- Stand-off-Standorte: den Reaktor außerhalb der nahfeldigen Erosionszone durch Plumen platzieren. Auf dem Mond liegt der Horizont etwa 1,5 Meilen (2,4 km) entfernt; das Platzieren sensibler Hardware jenseits typischer Landezerstreuungsradien verringert direkte Plumenwirkung, erhöht jedoch die Transitkomplexität zwischen Reaktor und ISRU-Standorten.

- Lokaler passiver Schutz und Platzierung: den Reaktor hinter natürlichen Geländemerkmalen (große Felsblöcke, Kraterwände) installieren oder unter Regolith vergraben und mit Überlagerungsabschirmung versehen, um sowohl Strahlung zu moderieren als auch Staub zu blockieren. Eine unterirdische Platzierung bietet zudem thermische Stabilität und reduziert die Exposition gegenüber Mikrometeoriten.

Aktive Minderungsstrategien umfassen den Einsatz von konstruierten Landeflächen, Staubleinen, ballistischen Ablenkern oder kontrollierten Schubprofilen, um die Kopplung von Plume und Oberfläche zu begrenzen. Für einen Reaktor, der auch nahe Bergbaubetriebe unterstützen muss, ist ein hybrider Ansatz wahrscheinlich: ein teilweise vergrabener Reaktor mit verstärkten Radiatoren und einem klaren Lande-Korridor, ergänzt durch gehärtete Infrastrukturelemente in sicheren Abständen.

Technische und programmatische Kompromisse

Planer müssen Leistungsabgabe, Masse, Wärmeabfuhr und Strahlungsabschirmung mit Start- und Einbringungskomplexität abwägen. Reaktor-Radiatoren und Wärmeleitungen sind empfindlich gegenüber abrasivem Staub; Konstrukteure benötigen möglicherweise ausfahrbare Abdeckungen, modulare Radiatoren, die ferngeserviced werden können, oder die Platzierung von Radiatoren in vertieften oder geschützten Nischen. Strahlenschutz und Planetenschutzpolitiken werden ebenfalls die Standortwahl beeinflussen: Reaktoren sollten so positioniert werden, dass die Exposition von Besatzungen minimiert und wissenschaftliche Untersuchungsorte nicht kontaminiert werden.

Es besteht auch ein programmatischer Zielkonflikt zwischen der Koinstallation des Reaktors nahe den ISRU-Aktivitäten (niedrigere logistische Kosten) und der Platzierung in sicherer Entfernung unter Verwendung von Energieverteilungssystemen (längere Kabel, höhere Übertragungsverluste). Beide Optionen erfordern robuste, redundante Auslegungen, um den kontinuierlichen Betrieb während Staubereignissen und bemannter Aktivität sicherzustellen.

Experteneinsicht

„Eine lunare Spaltanlage ist ein Wendepunkt für die Skalierbarkeit“, sagt Dr. Maria Alvarez, eine Planetenwissenschaftlerin und Systems Engineer, die Missionsplaner beraten hat. „Die eigentliche Arbeit beginnt mit präziser Standortcharakterisierung. Orbiters liefern Wahrscheinlichkeitskarten, aber Rover wie VIPER sagen uns, ob das Eis wirklich zugänglich ist und ob der Untergrund schwere Hardware tragen kann. Zum Schutz erscheint die Kombination aus teilweiser Vergrabung und konstruierten Landungen am praktikabelsten — sie nutzt die Geologie des Mondes und hält Masse und Komplexität in Grenzen.“

Dr. Alvarez fügt hinzu, dass Zeitplan und Finanzierung kritisch sind: „Wenn wir VIPER-Einsätze und integrierte Landertests jetzt priorisieren, können wir Einbringungstechniken entschärfen und einen glaubwürdigen Plan für einen Reaktor 2030 haben. Andernfalls könnten Zeit- und Kostendruck zu Kompromissen führen, die die langfristige Nachhaltigkeit verringern.“

Verwandte Technologien und Aussichten

Die erfolgreiche Bereitstellung eines kompakten Kernspaltungsreaktors auf dem Mond würde die Technologieentwicklung für Mars- und Tiefraummissionen beschleunigen, bei denen das Sonnenlicht zu schwach oder zu intermittierend für verlässliche Basisenergie ist. Technologien, die durch dieses Programm reifen werden, umfassen kompakte Reaktoren und Abschirmungen, robuste Radiatoren und Wärmeabfuhrsysteme, Langstrecken-Energieverteilung, ISRU-Anlagen zur Treibstoffproduktion und gehärtete Oberflächeninfrastruktur gegen abrasiven Staub.

Internationale Zusammenarbeit und Standardisierung von Landeflächen-Technologien könnten die Plumenrisiken für alle Betreiber verringern. Parallel dazu werden Fortschritte in Kartierung, autonomer Standortvorbereitung (robotische Nivellierung und Padkonstruktion) und Staubminderung für sichere, wiederholbare Operationen entscheidend sein.

Fazit

Ein lunarer Spaltreaktor bis 2030 wäre eine entscheidende Fähigkeit: Er verspricht kontinuierliche Energie für ISRU, Langzeitoberflächenmissionen und einen Zwischenschritt zum Mars. Die beiden zentralen technischen Herausforderungen sind die Auswahl eines Standorts, der den Zugang zu nutzbarem Wassereis maximiert und gleichzeitig Betriebsrisiken minimiert, sowie der Schutz des Reaktors und der zugehörigen Ausrüstung vor erosiven Regolithplumen. Die Kombination aus orbitaler Aufklärung und gezielten Roveruntersuchungen (VIPER und Nachfolger), konstruierten Landeplätzen und strategischer Standortwahl — einschließlich Teilvergrabung oder Nutzung natürlicher Geländeformationen — bietet einen praktischen Weg. Das Erreichen von Finanzierungs-, Test- und Ingenieursmeilensteinen in den kommenden Jahren wird entscheiden, ob diese Fähigkeit rechtzeitig verwirklicht werden kann, um das nächste Jahrzehnt der Mondforschung zu prägen.

Quelle: yahoo

Kommentar hinterlassen