8 Minuten

Eine radikale Geoengineering-Idee für die Ozeane

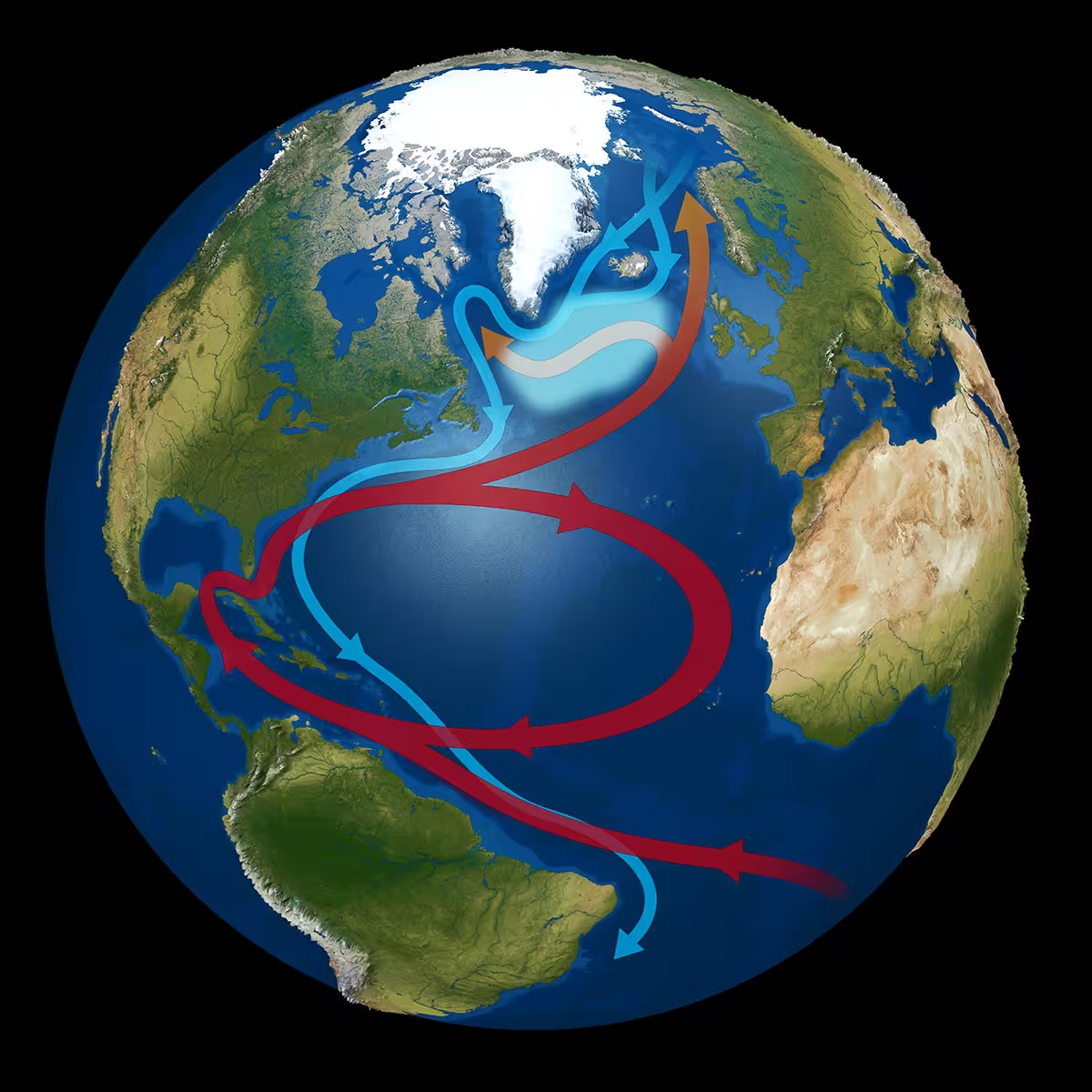

An der 80 Kilometer breiten Beringstraße zwischen Russland und Alaska haben Wissenschaftler eine unkonventionelle Geoengineering-Strategie vorgeschlagen: einen großen Damm quer durch die Meerenge zu bauen, um Meeresströmungen zu verändern und die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) zu schützen. Die AMOC ist ein System aus Oberflächen- und Tiefenströmungen, das warmes, salzhaltiges Wasser nordwärts im Atlantik transportiert und kaltes Wasser in der Tiefe südwärts zurückführt. Diese Zirkulation trägt dazu bei, das Klima Westeuropas zu mäßigen und spielt eine zentrale Rolle beim globalen Wärme- und Kohlenstofftransport.

Befürworter argumentieren, dass unter einigen Erwärmungsszenarien große Mengen an Süßwasser und eine schnelle Erwärmung des Ozeans die AMOC schwächen oder sogar zum Kollaps bringen könnten. In einem einfachen Modellversuch, veröffentlicht als arXiv-Preprint, schlagen die Forscher Jelle Soons (Doktorand an der Universität Utrecht) und Henk Dijkstra vor, dass das Blockieren des pazifischen Zuflusses durch die Beringstraße den Süßwasserdruck auf dem Nordatlantik verringern und damit die AMOC stärken oder stabilisieren könnte. Wie Soons es ausdrückt: 'Das Risiko eines Zusammenbruchs ist sicherlich nicht vernachlässigbar.'

Zugleich warnen Kritiker, dass das Schließen der Meerenge neue, schlecht verstandene Rückkopplungen und Schäden hervorrufen könnte. 'Die Rückkopplungen und Folgen davon sind enorm und enorm unbekannt', sagt Susan Lozier, Ozeanografin am Georgia Institute of Technology. Frühere und detailliertere Simulationen anderer Gruppen kamen zu gegenteiligen Ergebnissen: dass das Versperren der Straße tatsächlich genau den Kollaps auslösen könnte, den der Damm verhindern soll.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Warum die AMOC wichtig ist

Die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) wird oft als globales Förderband beschrieben. Warmes, salzreiches Oberflächenwasser fließt von den Tropen in Richtung Nordatlantik; dort kühlt es ab, nimmt an Dichte zu und versinkt in den Tiefen des Ozeans, um in der Tiefe wieder in Richtung Äquator zurückzukehren. Dieses Umwälzen transportiert Wärme und Kohlenstoff und hilft, regionale Klimamuster zu erhalten.

Klimawissenschaftler sehen zwei Wege, auf denen anthropogene Erwärmung die AMOC schwächen oder zum Stillstand bringen könnte. Erstens kann direkte Oberflächenerwärmung im Nordatlantik die Fähigkeit des Oberflächenwassers verringern, abzukühlen und zu versinken. Zweitens senkt zusätzliches Süßwasser aus schmelzenden Eisschilden und erhöhten Niederschlägen die Oberflächensalinität und Auftriebskraft, wodurch das Versinken verhindert wird. Beide Mechanismen reduzieren die Bildung von Tiefenwasser und können das Umwälzen verlangsamen.

Paläoklimatische Aufzeichnungen zeigen, dass die AMOC während vergangener Eiszeiten — als der Meeresspiegel niedriger war und die Bering-Landbrücke die Verbindung zwischen Arktis und Pazifik schloss — anders und möglicherweise stärker war. Dieses geologische Vorbild motiviert die Idee, heute künstlich eine Barriere in der Beringstraße wiederherzustellen, um die Ozeanzirkulation gezielt zu beeinflussen.

Modelle widersprechen sich: Stabilisator oder Auslöser?

Soons’ und Dijkstra’s vereinfachtes Modell betont die schnelle Erwärmung und die Rolle pazifischen Ursprungs von Süßwasser, das in die Arktis gelangt und durch die Meerenge in den Nordatlantik fließt. In ihren Simulationen durchquert dieses vom Pazifik stammende, relativ frische Wasser die Arktis und gelangt in den Nordatlantik, wo es zur Süßung und zum Zusammenbruch beiträgt. Das Blockieren der Meerenge reduzierte diesen Pfad und half in ihren Läufen, die Umwälzung zu bewahren.

Hingegen erzielte frühere, ausgefeiltere Arbeit — namentlich von Aixue Hu am National Center for Atmospheric Research und anderen Gruppen — gegensätzliche Ergebnisse. Hus Modelle konzentrierten sich auf Süßwasserzufuhr direkt in den Nordatlantik und zeigten, dass ein Teil dieses Süßwassers in die Arktis gelangt und dann durch die Beringstraße in den Pazifik entweicht. In diesem Rahmen wirkt die Meerenge als Sicherheitsventil: Damit Süßwasser aus dem Atlantik abfließen kann, bleibt die Nordatlantik-Salinität und die AMOC eher stabil. Schließt man die Straße, so die Erkenntnis von Hu, sammelt sich das Süßwasser in der Arktis an, bis es schließlich in den Atlantik zurückfließt und einen plötzlichen Zusammenbruch der Zirkulation auslöst.

Hu fasst diesen Gegensatz prägnant zusammen: 'Es ist eine interessante Idee. Aber in der Realität könnte sie das Problem verursachen, das man zu vermeiden versucht.' Andere Ozeanmodellierer berichteten in ihren Simulationen von ähnlichen Sicherheitsventil-Dynamiken. Wie Susan Lozier betont: 'Klimamodelle, die Kipppunkte vorhersagen, haben keine Validierung.' Diese Unsicherheit — unterschiedliche Modelle, verschiedene Parametrisierungen von Durchmischung, Meereis und Süßwasser-Routen — bedeutet, dass die Ingenieursidee weit gründlichere, multi-modellige Bewertungen benötigt, bevor eine ernsthafte Umsetzung erwogen werden kann.

Eine vereinfachte Darstellung der Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation, die warmes Wasser nach Westeuropa transportiert, bevor es abkühlt und zum Meeresboden absinkt MIKKEL JUUL JENSEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Technische Machbarkeit, ökologische Folgen und Geopolitik

Aus ingenieurtechnischer Sicht ist die Beringstraße nicht unerschwinglich groß. An ihrer engsten Stelle stehen Russland und Alaska dichter beieinander als manche großen Städtepaare; die maximale Tiefe beträgt etwa 59 Meter und zwei kleine Inseln liegen mitten im Fahrwasser. Der Saemangeum-Damm in Südkorea, 33 Kilometer lang und bis zu 54 Meter tief, zeigt, dass große Küstenschutzbauten für Milliardenbeträge realisierbar sind. Dieser Seedeich kostete fast 3 Milliarden Dollar und wurde in relativ ruhigen, zugänglichen Küstengewässern fertiggestellt — nicht in einer abgelegenen arktischen Meerenge mit Meereis, schweren Stürmen und komplexer internationaler Politik.

Umwelt- und soziale Folgen wären erheblich. Die Meerenge ist eine saisonale Wanderroute für Meeressäuger und viele Fischarten; sie bietet auch Lebensraum für subarktische Arten, die sich mit der Erwärmung nach Norden ausbreiten. Das Unterbrechen dieser Wege würde indigene Küstengemeinden beeinträchtigen, die für Ernährungssicherheit, kulturelle Praktiken und lokale Wirtschaften auf Meeresressourcen angewiesen sind. Die Barriere könnte außerdem das zunehmende Volumen des Handelsschiffsverkehrs behindern und neue Navigations- und Logistikgefahren schaffen.

Über lokale Auswirkungen hinaus könnte der Damm regionale Meeresströmungen, Meereis-Muster und die Nährstoffzufuhr über die Arktis und den Nordpazifik umgestalten, was kaskadierende Effekte auf Ökosysteme und Fischbestände zur Folge hätte. Angesichts der mehrjährigen bis multidekadischen Reaktionszeiten der Ozeane könnten unbeabsichtigte Folgen langsam auftreten und schwer umkehrbar sein.

Soons testet derzeit die Bering-Damm-Szenarien in fortgeschritteneren Klimamodellen, um die Robustheit seiner Anfangsergebnisse zu prüfen. Kritiker argumentieren vorerst, diese vorläufigen Ergebnisse reichten nicht aus, um irgendwelche ingenieurtechnischen Maßnahmen zu rechtfertigen. Wie Aixue Hu unverblümt feststellt: 'Diese Arbeit allein kann uns nicht überzeugen, dies zu tun.'

Alternativen und ergänzende Ansätze

Einige Wissenschaftler schlagen weniger invasive Eingriffe vor, wenn das Ziel darin besteht, Ozeandichte und Umwälzung zu erhalten — zum Beispiel eine lokale 'Versalzung' des Nordatlantiks, um die Oberflächensalinität und Dichte zu erhöhen, obwohl solche Vorschläge ebenfalls ernsthafte ethische, logistische und ökologische Fragen aufwerfen. Die meisten Klimawissenschaftler betonen, dass die primäre und effektivste Strategie nach wie vor tiefgreifende Emissionsreduzierungen ist: Die Verlangsamung der globalen Erwärmung durch die Reduzierung fossiler Brennstoffe verringert das Risiko großflächiger Veränderungen der Ozeanzirkulation von vornherein.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

Dr. Elena Cortés, leitende physikalische Ozeanografin am Arctic Climate Institute, gibt eine praktische Perspektive: 'Die Bering-Damm-Idee ist kühn und intellektuell interessant, weil sie paläoklimatische Befunde mit möglichen zukünftigen Interventionen verbindet. Aber die Ozeane sind hochgradig vernetzt. Modelle widersprechen sich aus gutem Grund: Unterschiedliche Darstellungen von Meereis, Durchmischung und Süßwasserwegen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bevor man überhaupt an einen Bau denkt, benötigen wir koordinierte Multi-Modell-Vergleiche, regionale hochauflösende Simulationen, ökologische Folgenabschätzungen und eine sinnvolle Einbindung indigener und küstennaher Gemeinschaften. Ingenieurhafte Lösungen für Klimarisiken können nicht von sozialen, ökologischen und geopolitischen Realitäten losgelöst werden.'

Schlussfolgerung

Das Versperren der Beringstraße mit einem Damm ist ein provokanter Geoengineering-Vorschlag, der sowohl die Verletzlichkeit als auch die Komplexität der ozeanischen Systeme der Erde hervorhebt. Einfache Modelle legen nahe, dass es unter bestimmten Szenarien helfen könnte, die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation zu stabilisieren, während detailliertere Simulationen warnen, es könnte stattdessen den Kollaps auslösen, den man verhindern will. Die technische Machbarkeit erscheint plausibel, doch sind die ökologischen, sozialen und geopolitischen Kosten groß und tief unsicher. Die meisten Expertinnen und Experten sind sich einig, dass deutlich mehr Modellierung, ökologische Untersuchungen und Stakeholder-Beteiligung erforderlich wären, bevor eine reale Erwägung stattfinden kann — und dass der verlässlichste Weg, die Ozeanzirkulation zu schützen, weiterhin schnelle, anhaltende Reduktionen der Treibhausgasemissionen sind.

Quelle: science

Kommentar hinterlassen