8 Minuten

Lichtgesteuertes Rechnen bekämpft die Energiekrise der KI

Künstliche Intelligenz treibt eine rasche Ausweitung des Rechenbedarfs in Wissenschaft, Industrie und Alltagsanwendungen voran — von Satellitenbildanalyse bis zu Sprachassistenten und autonomen Systemen. Dieses Wachstum geht jedoch mit steigenden Energiekosten einher: Große neuronale Netze und insbesondere Faltungsschichten erfordern enorme Mengen an Multiply-Accumulate-Operationen, die sich in hohem Stromverbrauch in Rechenzentren und Edge-Geräten niederschlagen. Forschende der University of Florida berichten über einen potenziell disruptiven Ansatz: einen siliziumbasierten photonischen Chip, der Faltungsoperationen mit Laserlicht und eingravierten Mikro-Fresnellinsen durchführt und damit die Energie für zentrale KI-Inferenzaufgaben um mehrere Zehnerpotenzen reduzieren kann.

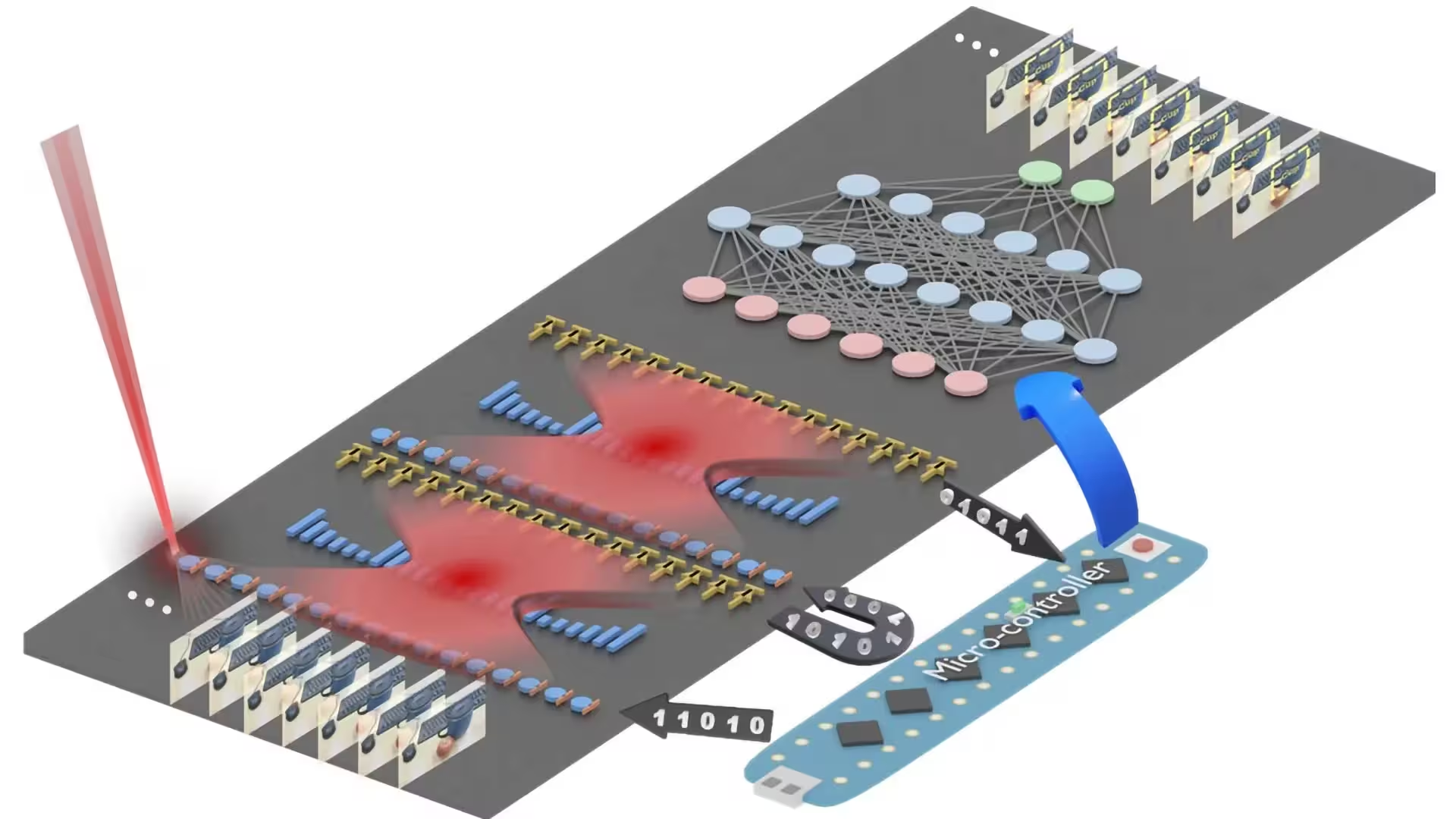

Ein neu entwickelter siliziumphotonic Chip wandelt lichtkodierte Daten in sofortige Faltungsergebnisse um. Credit: H. Yang (University of Florida)

Veröffentlicht in Advanced Photonics und am 9. September 2025 über SPIE angekündigt, demonstriert die Arbeit einen Prototyp, der Faltungsberechnungen on‑chip durchführt, indem elektrische Signale in optische Muster umgewandelt, das Licht mit mikroskopischen Fresnellinsen geformt und die resultierenden Interferenzmuster zurück in digitale Ausgaben konvertiert werden. Das Team berichtet von nahezu gleichwertiger Genauigkeit gegenüber konventionellen elektronischen Implementierungen und von einer Reduzierung der Energie für die Kernoperation um bis zu zwei Größenordnungen — ein Potenzial, das den Energieverbrauch der KI-Inferenz in Rechenzentren sowie auf energiebegrenzten Plattformen wie Satelliten und Robotern signifikant senken könnte.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Warum Faltung für KI wichtig ist

Faltungsoperationen sind grundlegend für viele Machine‑Learning‑Modelle, insbesondere für Convolutional Neural Networks (CNNs), die bei visueller Mustererkennung, Objekterkennung und weiteren Wahrnehmungsaufgaben eingesetzt werden. Eine Faltung wendet einen kleinen Filter (Kernel) über ein Feld von Eingabewerten (z. B. Pixel) an und berechnet gewichtete Summen, die lokale Merkmale wie Kanten und Texturen hervorheben. Viele Faltungen über mehrere Schichten erzeugen die Feature‑Maps, die es Netzwerken ermöglichen, hierarchische Repräsentationen zu lernen. Elektronisch umgesetzt sind diese Faltungen jedoch rechen- und energieintensiv, da sie viele Multiply‑Accumulate‑Operationen erfordern, die sequenziell oder in großen Transistorarrays ausgeführt werden müssen.

Optisches Rechnen bietet eine Alternative: Licht interferiert und diffraktiert von Natur aus und führt lineare Transformationen im Freiraum oder in geführten Strukturen mit minimaler Energieverlustrate aus. Insbesondere können optische Linsen und diffraktive Elemente lineare Transformationen (einschließlich Faltungen) durch Formung von Phase und Amplitude realisieren. Die Nutzung dieser physikalischen Eigenschaften auf einer Siliziumplattform — dem Rückgrat der Halbleiterindustrie — eröffnet einen Weg zu hochdurchsatzfähiger, energieeffizienter KI‑Hardware, die sich in bestehende Fertigungsprozesse integrieren lässt.

Wie der photonische Faltungschip funktioniert

Der Prototyp der University of Florida integriert optische Komponenten direkt auf einem Siliziumsubstrat mithilfe halbleitertypischer Fertigungstechniken. Wichtige Elemente und Schritte in einem einzelnen Inferenzdurchlauf sind:

Datenkodierung und optische Projektion

- Eingabedaten (z. B. ein kleines Bildpatch oder ein Vektor von Pixelintensitäten) werden in Lichtfelder kodiert, indem Laserquellen moduliert oder On‑Chip‑Modulatoren verwendet werden.

- Mehrere Laserstrahlen können gleichzeitig genutzt werden, jeweils bei unterschiedlichen Wellenlängen, was durch Wellenlängenmultiplexing parallele Verarbeitung mehrerer Datenströme ermöglicht.

On‑Chip‑Fresnellinsen als Rechnungselemente

- Der Chip nutzt zwei Sätze mikroskopischer Fresnellinsen: ultradünne, diffraktive Linsenstrukturen, die Licht ähnlich wie viel größere gekrümmte Optiken fokussieren und formen.

- Diese Linsen sind direkt in das Silizium eingeätzt und schmaler als ein menschliches Haar. Ihr diffraktives Verhalten führt die faltungsähnliche lineare Transformation aus, während das kodierte Licht durch die optische Anordnung propagiert.

Detektion und Digitalisierung

- Nachdem das Licht die Linsenstrukturen passiert und zur gewünschten transformierten Wellenfront interferiert hat, wandeln Photodetektoren auf dem Chip die optischen Intensitätsmuster wieder in elektrische Signale um.

- Die elektrischen Ausgänge werden anschließend von konventioneller Elektronik nachverarbeitet, um die Inferenzoperation zu vervollständigen (Aktivierungsfunktionen, Pooling, Klassifikationsschichten usw.).

Diese Abfolge übernimmt die rechenintensiven Multiply‑Accumulate‑Aufgaben im optischen Bereich, wo Propagation und Beugung im Vergleich zur elektronischen Multiplikation nur vernachlässigbare Energiekosten verursachen.

Experimentelle Ergebnisse, Genauigkeit und Skalierbarkeit

Im Labor führte der Prototyp Bildklassifikationsaufgaben wie die Identifikation handgeschriebener Ziffern mit rund 98 % Genauigkeit aus — vergleichbar mit rein elektronischen Basisimplementierungen für dieselbe Netzwerkarchitektur und Datensätze. Entscheidender Punkt ist, dass die optische Faltungsstufe mit nahezu null zusätzlicher Energie gegenüber äquivalenten elektronischen Multiply‑Accumulate‑Einheiten arbeitet, wodurch für die faltungsintensiven Teile der Inferenz Energieeinsparungen in der Größenordnung von 100× möglich sind.

Das Team demonstrierte außerdem Wellenlängenmultiplexing: Durch Einspeisung unterschiedlicher Laserfarben durch dieselben Linsenstrukturen konnte der Chip mehrere Filter gleichzeitig verarbeiten, ohne dass sich Energieverbrauch oder Chipfläche proportional erhöhten. Diese spektrale Parallelität ist ein intrinsischer Vorteil der Photonik und bietet einen Weg, den Durchsatz weiter zu skalieren, ohne klassische Transistorminiaturisierung.

Der Prototyp befindet sich jedoch in einem frühen Entwicklungsstadium. Herausforderungen bestehen weiterhin bei der Integration photonischer Faltungsschichten in vollwertige neuronale Netzwerkbeschleuniger, darunter: hochwertige On‑Chip‑Modulatoren und Detektoren, das Management von Rauschen und Crosstalk, die Ausrichtung optischer und elektronischer Schnittstellen sowie die Gewährleistung von Programmierbarkeit und Rekonfigurierbarkeit für verschiedene Kerne und Netzwerktopologien. Die Umwandlungsschritte (elektrisch→optisch und optisch→elektrisch) bringen zudem Latenz und nicht‑null Energieaufwand mit sich, die für einen nettonutzten Systemgewinn optimiert werden müssen.

Folgen und potenzielle Anwendungen

Bei Reife und Massenfertigung könnten siliziumphotonic Faltungs‑Module neu definieren, wo und wie KI‑Inference durchgeführt wird. Mögliche Auswirkungen umfassen:

- Energieeinsparung in Rechenzentren: Das Auslagern faltungsintensiver Schichten an optische Hardware könnte den Betriebsstrom von Cloud‑Inference‑Farmen deutlich verringern.

- Edge‑ und weltraumgestützte KI: Leichte, energiearme photonische Beschleuniger sind attraktiv für Satelliten, Planetensonden und ferngesteuerte Beobachtungsplattformen, wo Energie‑ und Thermikbudgets begrenzt sind.

- Echtzeit‑Embedded‑Systeme: Robotik, autonome Fahrzeuge und Drohnen könnten von höherem Durchsatz und geringerem Energiebedarf bei der Verarbeitung von Bild‑ und Lidar‑Daten profitieren.

Die Forschenden betonen die Kompatibilität mit standardisierten Halbleiterfertigungsprozessen, was die Übernahme durch bestehende Chip‑Hersteller und Foundries erleichtern könnte. Sie weisen auch darauf hin, dass Unternehmen, die bereits optische Interconnects oder optische Co‑Prozessoren in spezialisierten KI‑Stacks einsetzen, photonische Faltungs‑Einheiten in hybride optoelektronische Beschleuniger integrieren könnten.

Fachliche Einschätzung

Dr. Samuel Kim, Senior Photonics Engineer mit 15 Jahren Erfahrung in Raumfahrtinstrumentierung, liefert eine Einschätzung: "Diese Arbeit bringt die praktische Integration diffraktiver Optiken direkt auf Silizium voran, was ein entscheidender Schritt ist. Für Raumfahrt‑ und Ferneinsätze ist eine Reduktion der Energie pro Inferenz um zwei Größenordnungen transformativ — sie erlaubt anspruchsvollere Bordauswertung, ohne zusätzliche Solarpanels oder Radiatoren. Die größten Herausforderungen sehe ich in der Robustheit gegenüber Strahlung und Temperaturschwankungen sowie in der Bereitstellung programmierbarer Rekonfigurierbarkeit, damit die Hardware ein Spektrum von Modellen im Feld unterstützen kann."

Dr. Kim ergänzt, dass das Wellenlängenmultiplexing besonders vielversprechend sei: "Multiplexing nutzt eine Dimension, die die Elektronik kaum effizient ausnutzen kann. Wenn Packaging und multiwellenlängenfähige Lichtquellen kompakt und zuverlässig werden, könnte der Durchsatz in einer Weise skalieren, die Moore's Law für KI‑Workloads ergänzt."

Verwandte Technologien und Zukunftsaussichten

Der photonische Faltungsansatz fügt sich in ein breiteres Ökosystem der Forschung zu optischem und hybridem Rechnen ein. Verwandte Arbeiten umfassen: integrierte Mach‑Zehnder‑Interferometer‑Netze für Matrix‑Vektor‑Multiplikationen, diffraktive Deep‑Neural‑Networks als Freiraumoptik und Konzepte für on‑Chip‑photonischen Speicher. Jeder Ansatz balanciert unterschiedliche Kompromisse in Programmierbarkeit, Genauigkeit, Flächenbedarf und Energieeffizienz.

Fortschritte in der Halbleiter‑Photonik — leistungsfähigere Modulatoren, verlustärmere Waveguides, kompakte multiwellenlängen Laserquellen und integrierte Photodetektoren — werden bestimmen, wie schnell optische Rechenkomponenten von Prototypen zu kommerziellen Beschleunigern reifen. Die Zusammenarbeit von Universitäten, nationalen Laboren und der Industrie (einschließlich Anbieter, die bereits optische Elemente in KI‑Systemen einsetzen) wird wichtig sein, um die technischen Lücken zu schließen und Fertigungs‑Pipelines aufzubauen.

Beschränkungen und offene Fragen

Mehrere technische und systemische Unsicherheiten bleiben:

- Präzision und Rauschen: Die optische Intensitätskodierung ist anfällig für Detektorrauschen und hat begrenzten Dynamikbereich, was die numerische Präzision bei tiefen Netzen oder Trainingsaufgaben beeinflussen kann.

- Programmierbarkeit: Faltungskerne in vielen Netzen werden während des Trainings gelernt und müssen häufig aktualisiert werden. Optische Elemente müssen Rekonfigurierbarkeit unterstützen oder mit programmierbaren elektronischen Schichten kombiniert werden.

- Systemintegration: Hybride optoelektronische Systeme erfordern effiziente Schnittstellen und Co‑Design der Software‑Stacks, um Workloads optimal zu verteilen.

- Lebensdauer und Zuverlässigkeit: Für Einsätze in rauen Umgebungen (Weltraum, Industrie) müssen photonische Bauelemente strenge Zuverlässigkeitsstandards erfüllen.

Die Behandlung dieser Themen wird ein Schwerpunkt zukünftiger Forschung und industrieller Entwicklung sein.

Fazit

Der siliziumphotonic Faltungschip der University of Florida zeigt einen vielversprechenden Weg, die Energiekosten einer zentralen KI‑Operation drastisch zu senken, indem Licht genutzt wird. Durch das Eingravieren mikroskopischer Fresnellinsen auf Silizium und das Kodieren von Daten in Laserstrahlen führt der Prototyp Faltungstransformationen mit konkurrenzfähiger Genauigkeit und um mehrere Größenordnungen geringerer Energie im optischen Abschnitt aus. Wellenlängenmultiplexing und die Kompatibilität mit Halbleiterfertigung stärken das Argument für eine breitere Nutzung.

Obwohl die praktische Einführung Herausforderungen bei Programmierbarkeit, Integration und Zuverlässigkeit erfordert, unterstreicht die Arbeit eine gangbare optische Strategie, KI‑Fähigkeiten zu erweitern, ohne den Energieverbrauch im gleichen Maße zu steigern. Für energiebegrenzte Systeme — von Edge‑Geräten über Satelliten bis hin zu großflächigen Rechenzentren — könnten chipbasierte photonische Lösungen ein wichtiges Werkzeug in der nächsten Welle der KI‑Hardwareinnovation werden.

Quelle: sciencedaily

Kommentare