5 Minuten

Alkalische Lecks erklären „gespenstische“ weiße Halos um versunkene Fässer

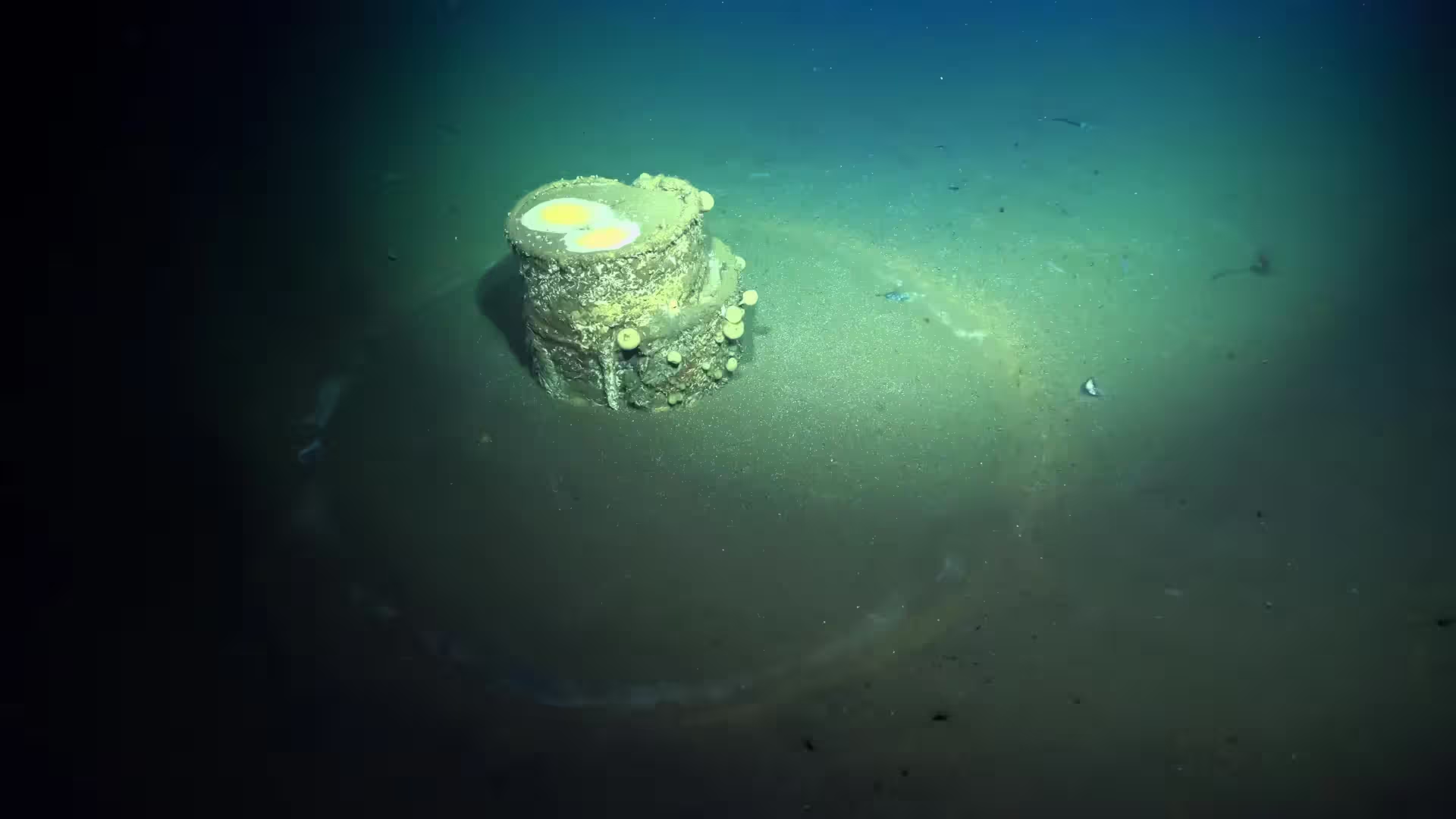

Bilder korrodierter Metallfässer auf dem tiefen Meeresboden vor Los Angeles erregten 2020 große Aufmerksamkeit. Viele Fässer waren von hellweißen Sedimentringen umgeben, was Fragen zu ihrem Inhalt und den ökologischen Auswirkungen aufwarf. Neue Forschung unter Leitung von Wissenschaftlern des Scripps Institution of Oceanography der UC San Diego zeigt nun, dass zumindest einige dieser Fässer ätzende alkalische Abfälle in die Sedimente ausgelaufen haben — und nicht nur Rückstände des Pestizids DDT, wie zunächst vermutet.

Die Studie, veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Sciences Nexus am 9. September 2025, nutzte Probenahmen mit einem ferngesteuerten Fahrzeug (ROV) sowie chemische, mineralogische und mikrobiologische Laboranalysen, um das Halo-Rätsel zu lösen. Zwar lassen sich noch nicht alle spezifischen Chemikalien in den Fässern identifizieren, doch das Team stellte fest, dass austretende hochpH-Wässer (alkalisch) die Sedimente veränderten, Minerale ausfällten und extreme, arm an Artenvielfalt reiche mikrobielle Gemeinschaften erhalten.

Feldmethoden und zentrale Entdeckungen

Die Forschenden sammelten Sedimentkerne in genau festgelegten Abständen von fünf Fässern in der Nähe der Insel Catalina an Bord des Forschungsschiffs Falkor des Schmidt Ocean Institute mithilfe des ROV SuBastian. Drei der Fässer waren deutlich von weißen Halos umgeben. Unerwartet hatte sich das Sediment innerhalb dieser Halos zu einer betonähnlichen Kruste verhärtet, sodass Standardkernentnahmen nicht möglich waren. Das Team musste ein Stück dieser Kruste mit dem ROV-Manipulator bergen, um es im Labor zu untersuchen.

Laboruntersuchungen maßen DDT-Konzentrationen, Mineralogie und mikrobielles DNA-Material. Entgegen den frühen Annahmen erhöhte sich DDT nicht in der Nähe der Halo-Fässer. Stattdessen zeigten pH-Messungen extrem alkalische Bedingungen — etwa pH 12 — in den Halo-Sedimenten. Die hohe Alkalinität erklärt, warum die Gewinnung mikrobieller DNA schwierig war und die bakterielle Diversität gering: Es waren nur alkaliphile (base-tolerante) Mikroben vorhanden, ähnlich denen, die an hydrothermalen Schloten und in alkalischen heißen Quellen vorkommen.

Die Mineralanalyse identifizierte Brucit (Magnesiumhydroxid) als dominierenden Bestandteil der gehärteten Kruste. Das Team zeigte, dass austretende ätzende Flüssigkeiten mit dem Magnesium des Meerwassers reagierten und Brucit ausfielen, wodurch die Sedimente zu einer undurchlässigen Kruste zementiert wurden. Während Brucit langsam gelöst wird, hält er das lokale Sediment weiter alkalisch; dort, wo hoch-pH-Sediment auf gewöhnliches Meerwasserkalzium trifft, fällt Calciumcarbonat als weißer Staub aus, der den sichtbaren Halo bildet.

Umweltkontext, Auswirkungen und offene Fragen

Die Entsorgung industrieller Abfälle an Tiefseestellen vor Südkalifornien fand von den 1930er-Jahren bis in die frühen 1970er-Jahre statt. EPA-Unterlagen listen die Beseitigung von Raffinerieabfällen, Bohrrückständen, Chemikalienabfällen, militärischen Munitionsresten und mehr auf. DDT wurde breit eingesetzt und 1972 verboten; Sedimente in Teilen der Region sind weiterhin stark mit Altlasten von Pestiziden belastet. Die Produktion von DDT erzeugte sowohl saure als auch alkalische Abfälle, und auch andere Industrien wie die Ölraffination produzierten ätzende Nebenprodukte.

Die Co-Autorin der Studie, Johanna Gutleben, Postdoktorandin an Scripps, bemerkte: „DDT war nicht das Einzige, das in diesem Teil des Ozeans entsorgt wurde, und wir haben nur ein sehr fragmentiertes Bild davon, was sonst noch abgelagert wurde.“ Der leitende Autor Paul Jensen ergänzte, er habe erwartet, dass alkalische Abwässer sich schnell im Meerwasser verdünnen würden; die Feststellung einer jahrhundertelangen Persistenz deutet jedoch darauf hin, dass diese alkalischen Einleitungen „nun in die Reihe von DDT als persistentem Schadstoff mit langfristigen Umweltauswirkungen eintreten können.“ Frühere Forschungen der Co-Autorin Lisa Levin haben ebenfalls eine verringerte Kleintier-Biodiversität um Halo-Fässer gezeigt.

Die Schwere ökologischer Effekte hängt davon ab, wie viele Fässer mit alkalischem Inhalt auf dem Meeresboden liegen und welche chemische Zusammensetzung sie haben; diese Zahl ist noch unbekannt. Die visuelle Identifikation weißer Halos kann einen schnellen Feldindikator für alkalische Kontamination bieten und zukünftige Untersuchungen und Risikoabschätzungen in der Nähe von Catalina und anderen Ablagerungsstellen leiten.

Sanierungsperspektiven

Die Forschenden warnen, dass das mechanische Entfernen kontaminierter Sedimente technisch schwierig wäre und die Verschmutzung verschlimmern könnte, indem Sedimentplumes entstehen, die vergrabene DDT-Reste in die Wassersäule freisetzen. Stattdessen untersuchen Gutleben und Jensen einheimische Mikroben, die DDT möglicherweise langsam vor Ort abbauen könnten — eine mögliche langfristige Sanierungsstrategie, die schädliche Baggerschürfungen vermeidet.

Fachliche Einschätzung

Dr. Elena Marquez, Küstengeochemikerin und Umweltingenieurin (fiktive Expertin), kommentiert: „Diese Studie ist ein klares Beispiel dafür, wie industrielle Altlasten unerwartete geochemische Hotspots auf dem Meeresboden erzeugen können. Die Identifikation von Brucit-Krusten und anhaltender Alkalinität zeigt, dass chemische Abfälle benthische Lebensräume über Jahrzehnte hinweg verändern können. Aus Managementsicht ist die Nutzung sichtbarer Halo-Signaturen, um Untersuchungen zu priorisieren, ein praktischer Schritt, um diese Stellen zu kartieren und zu mindern, ohne weiteren Schaden zu verursachen.“

Fazit

Die von Scripps geleiteten Untersuchungen haben das langjährige Rätsel um weiße Halos um einige versunkene Fässer vor Südkalifornien gelöst: Auslaufende ätzende alkalische Abfälle haben Minerale ausgefällt, Sedimente gehärtet und persistente hoch-pH-Mikroumgebungen geschaffen. Diese Entdeckung erweitert das Verständnis des ökologischen Erbes historischer Ozeanentsorgungen und bietet ein neues visuelles Merkmal zur Erkennung und Priorisierung kontaminierter Stellen. Wichtige Unsicherheiten bleiben — namentlich, wie viele alkalische Fässer vorhanden sind und welche Chemikalien genau in ihnen enthalten sind — doch die Forschung unterstreicht den Bedarf an gezielten Untersuchungen, sorgfältigen Risikoabschätzungen und der Forschung zu mikrobieller Abschwächung als schonende Sanierungsoption.

Quelle: sciencedaily

Kommentare