6 Minuten

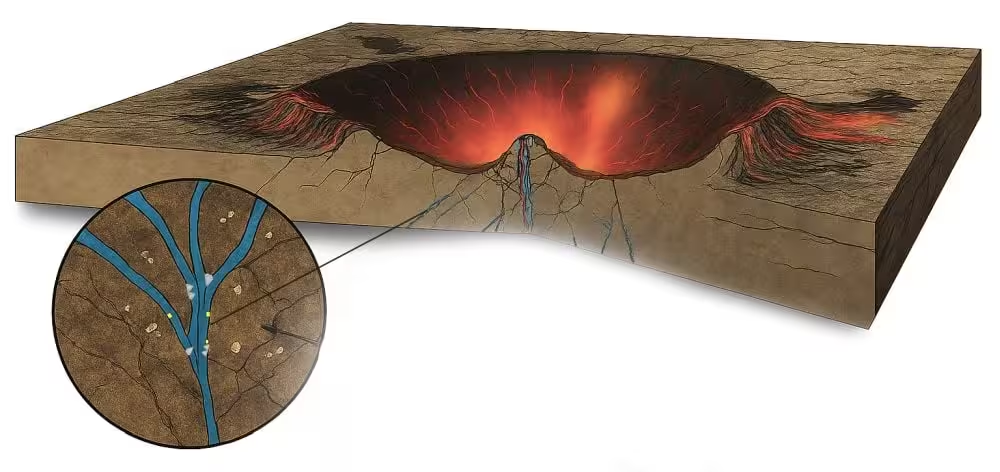

Impact, fracture and a new habitat

Vor 78 Millionen Jahren traf ein etwa 1,6 Kilometer großer Asteroid die Region, die heute als Finnland bekannt ist, und formte die Lappajärvi-Impaktstruktur — eine Vertiefung von etwa 23 km Durchmesser und ungefähr 750 m Tiefe. Der Einschlag zerschmetterte das Grundgestein und richtete ein umfangreiches, langandauerndes hydrothermales Zirkulationssystem ein, da die durch den Einschlag eingebrachte Wärme Flüssigkeiten durch neu entstandene Bruchnetzwerke trieb. Diese Bedingungen — warmes Wasser, hohe Porosität und reichlich chemische Gradienten — bieten ideale Voraussetzungen für mikrobielles Leben.

Wissenschaftler vermuteten schon lange, dass Einschlagkrater sowohl auf der Erde als auch auf anderen Himmelskörpern zu Oasen des Lebens werden können, weil Brüche und erhitzte Flüssigkeiten beständige Energie- und Nährstoffgradienten erzeugen. Allerdings war es bislang schwer nachzuweisen, wann Leben erstmals ein hydrothermales System in einem Krater besiedelte. Neue Forschung eines internationalen Teams liefert nun die ersten direkten geochronologischen Nachweise dafür, wann Mikroben das hydrothermale System von Lappajärvi nach dem Asteroideneinschlag besiedelten.

Scientific background: impacts as habitable systems

Hydrothermale Systeme, die durch Einschläge entstehen, formen sich, wenn ein Einschlag große Mengen Wärme in das Zielgestein einbringt und dadurch thermische Anomalien entstehen, die den Fluidfluss über Tausende bis Millionen von Jahren antreiben. Diese Systeme können eine Vielzahl chemischer Reaktionen beherbergen, einschließlich Redoxprozessen, die Mikroben nutzen. Besonders aussagekräftig ist der mikrobielle Sulfatreduktion-Weg — ein anaerober Atmungsprozess, bei dem Mikroben Sulfat (SO4 2-) als Elektronenakzeptor verwenden und es zu Schwefelwasserstoff (H2S) reduzieren. Die von diesem Stoffwechsel hinterlassenen chemischen Signaturen, insbesondere Schwefelisotopenfraktionierungen, dienen als Biosignaturen in Mineralphasen wie Pyrit und Calcit.

Dieser Kontext motivierte die neue Studie „Deep microbial colonization during impact-generated hydrothermal circulation at the Lappajärvi impact structure, Finland“, erschienen in Nature Communications und geleitet von Jacob Gustafsson (Linnaeus University). Das Team kombinierte isotopische Biosignaturanalyse mit präziser radioisotopischer Datierung, um mikrobielle Aktivität direkt mit dem Abkühlungsverlauf des Kraters zu verknüpfen.

Methods: isotopes, radiometric dating and petrography

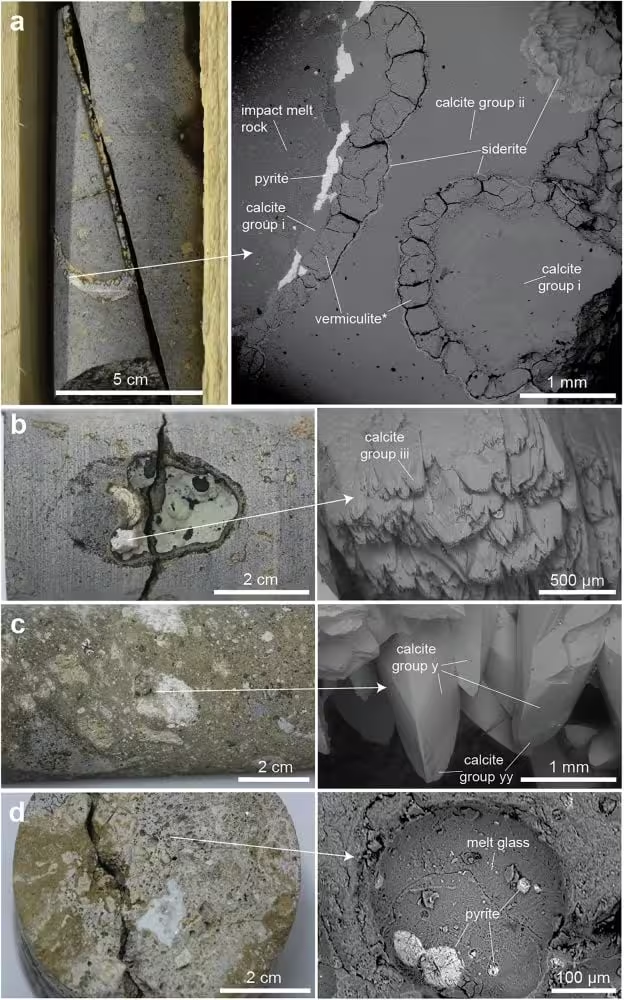

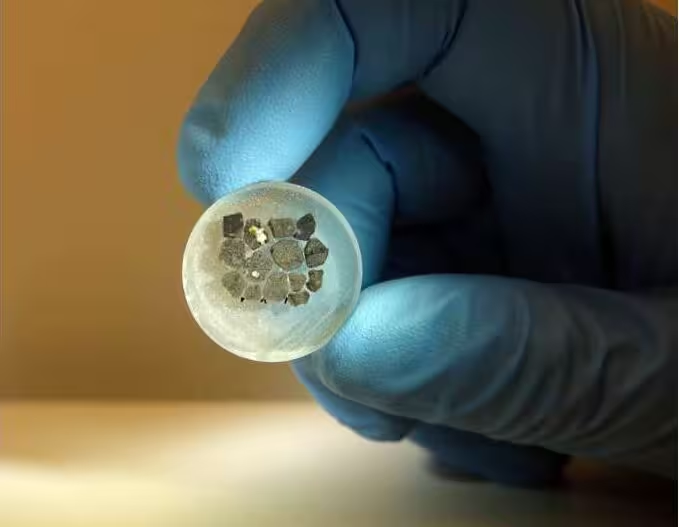

Die Autor:innen entnahmen Proben von Mineralen, die in Bruchzonen und Vugs (mineralgefüllte Hohlräume) innerhalb der Impaktite ausfielen. Sie konzentrierten sich auf zwei komplementäre Evidenzlinien: Schwefelisotope in Pyrit und Karbonate wie Calcit, die isotopische Signaturen biologischer Aktivität aufnehmen können. Mit hochauflösenden isotopischen Analysen bewerteten sie das Ausmaß der 34S-Verarmung in Pyrit — ein Kennzeichen mikrobieller Sulfatreduktion — sowie Kohlenstoffisotopenzusammensetzungen, die organisch vermittelte Prozesse stützen.

Entscheidend wendete das Team radioisotopische Datierungen auf die frühesten Mineralausfällungen an, die bei für Leben verträglichen Temperaturen entstanden. Durch die Datierung dieser Mineralisierungsereignisse konnten sie mikrobielle Aktivität auf einer absoluten Zeitachse relativ zum Einschlag verorten.

Key findings: when life arrived and how long it persisted

Die Studie berichtet, dass die ersten Mineralausfällungen bei habitablen Temperaturen (etwa 47,0 ± 7,1 °C) bei 73,6 ± 2,2 Ma stattfanden — ungefähr 4 bis 5 Millionen Jahre nach dem Einschlagereignis. Die frühesten Pyrit-Ausscheidungen zeigten eine deutliche 34S-Verarmung, was mit aktiver mikrobieller Sulfatreduktion im abkühlenden hydrothermalen System vereinbar ist. Spätere Mineralisierungsereignisse, die etwa 10 Millionen Jahre nach dem Einschlag stattfanden, beinhalteten vuggefüllte Calcitphasen, deren isotopische Signaturen eine anhaltende mikrobielle Aktivität weiter stützen.

Die Autor:innen interpretieren diese Abfolge als direkten Beleg dafür, dass das hydrothermale System von Lappajärvi von sulfatreduzierenden Mikroben besiedelt wurde, als die Temperaturen in einen habitablen Bereich sanken, und dass mikrobielle Gemeinschaften über Millionen von Jahren im bruchgeführten Aquifer persistierten.

Biosignatures identified

- 34S-armes Pyrit: diagnostisch für mikrobielle Sulfatreduktion.

- Calcit mit Kohlenstoffisotopenzusammensetzungen, die mit biologisch beeinflusster Mineralisation übereinstimmen.

- Mineralassemblagen in Vugs, die anhaltenden Fluidfluss und Habitabilität anzeigen.

Implications for Earth and planetary science

Diese Ergebnisse liefern die erste geochronologische Verknüpfung zwischen einem Einschlagereignis und der anschließenden mikrobiellen Kolonisation seines hydrothermalen Systems. Die Schlussfolgerung ist zweifach: (1) mittelgroße bis große Einschläge können bewohnbare unterirdische Nischen schaffen, die innerhalb von Millionen Jahren während des Abkühlens besiedelt werden; und (2) die in solchen Umgebungen erzeugten Biosignaturen werden in datierbaren Mineralen konserviert, was robuste Zeitlinien für mikrobielle Aktivität nach katastrophalen Ereignissen ermöglicht.

Da Asteroiden und Kometen organische Verbindungen und Schlüsselelemente an Planetenoberflächen liefern können, könnten Einschlagkrater gleichzeitig Bausteine und Habitate für Leben bereitstellen — ein Szenario, das für die frühe Erde und für den Mars relevant ist. Lappajärvi dient als greifbarer Analogfall dafür, wie Leben in hydrothermalen Systemen, die durch Einschläge erzeugt wurden, auf anderen Planeten Fuß fassen könnte.

Expert Insight

Dr. Elena Márquez, Astrobiologin und planetare Geochemikerin (fiktional), kommentiert: "Diese Studie ist ein wichtiger Schritt, weil sie isotopische Biosignaturen mit einem gut construierten chronologischen Rahmen verknüpft. Für die planetare Exploration bedeutet das: Probenrückführungsmissionen oder roverbasierte isotopische Studien könnten nicht nur Spuren früherer Stoffwechselprozesse nachweisen, sondern auch datieren, wann diese Prozesse im Verhältnis zu Einschlags- oder vulkanischen Erwärmungsereignissen stattfanden. Lappajärvi zeigt, dass Brüche und Vugs sowohl die Chemie als auch die zeitliche Information bewahren, die nötig sind, um die Habitabilität des Untergrunds zu rekonstruieren."

Future directions and applications

Der analytische Ansatz, der in Lappajärvi angewendet wurde — die Kombination von Sulfur- und Kohlenstoffisotopen-Biosignaturen mit präzisen radiometrischen Altern — kann auf andere terrestrische Impaktstrukturen übertragen werden, um einen vergleichenden Datensatz zu leben in Kraterökosystemen aufzubauen. Auf dem Mars, wo alte Einschläge zahlreich sind und Probenrückführungen geplant sind, könnten diese Methoden angepasst werden, um vergangene unterirdische Habitabilität zu suchen und zu datieren. Die Entwicklung von Instrumenten für in situ-Isotopmessungen auf robotischen Missionen wird ein wichtiger nächster Schritt sein.

Die Studie wirft auch Fragen zur Ausbreitung und Besiedlung auf: Haben die kolonialisierenden Mikroben lokal in thermisch gestressten Substraten überlebt, oder wurden sie über Oberflächen- oder Grundwasser transportiert? Die Beantwortung erfordert integrierte mikrobiologische, geochemische und strukturelle Untersuchungen über mehrere Kratersysteme hinweg.

Conclusion

Die Lappajärvi-Studie liefert den ersten direkten geochronologischen Beleg dafür, dass mikrobielles Leben ein durch Einschlag erzeugtes hydrothermales System innerhalb weniger Millionen Jahre nach dem Asteroideneinschlag besiedelte und dort mindestens mehrere Millionen Jahre während des Abkühlens persistierte. Indem gezeigt wird, wie isotopenbasierte Biosignaturen in Pyrit und Calcit datiert werden können, stärkt die Forschung die Auffassung, dass Einschlagkrater nicht nur zerstörerische Kräfte sind, sondern auch mögliche Brutstätten für Leben darstellen. Diese Erkenntnisse informieren Modelle zur Habitabilität der frühen Erde und leiten Strategien zur Suche nach vergangenem Leben in Einschlagslandschaften auf dem Mars und anderen Himmelskörpern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen