10 Minuten

Kimmels emotionale Rückkehr ins Late-Night-Fernsehen

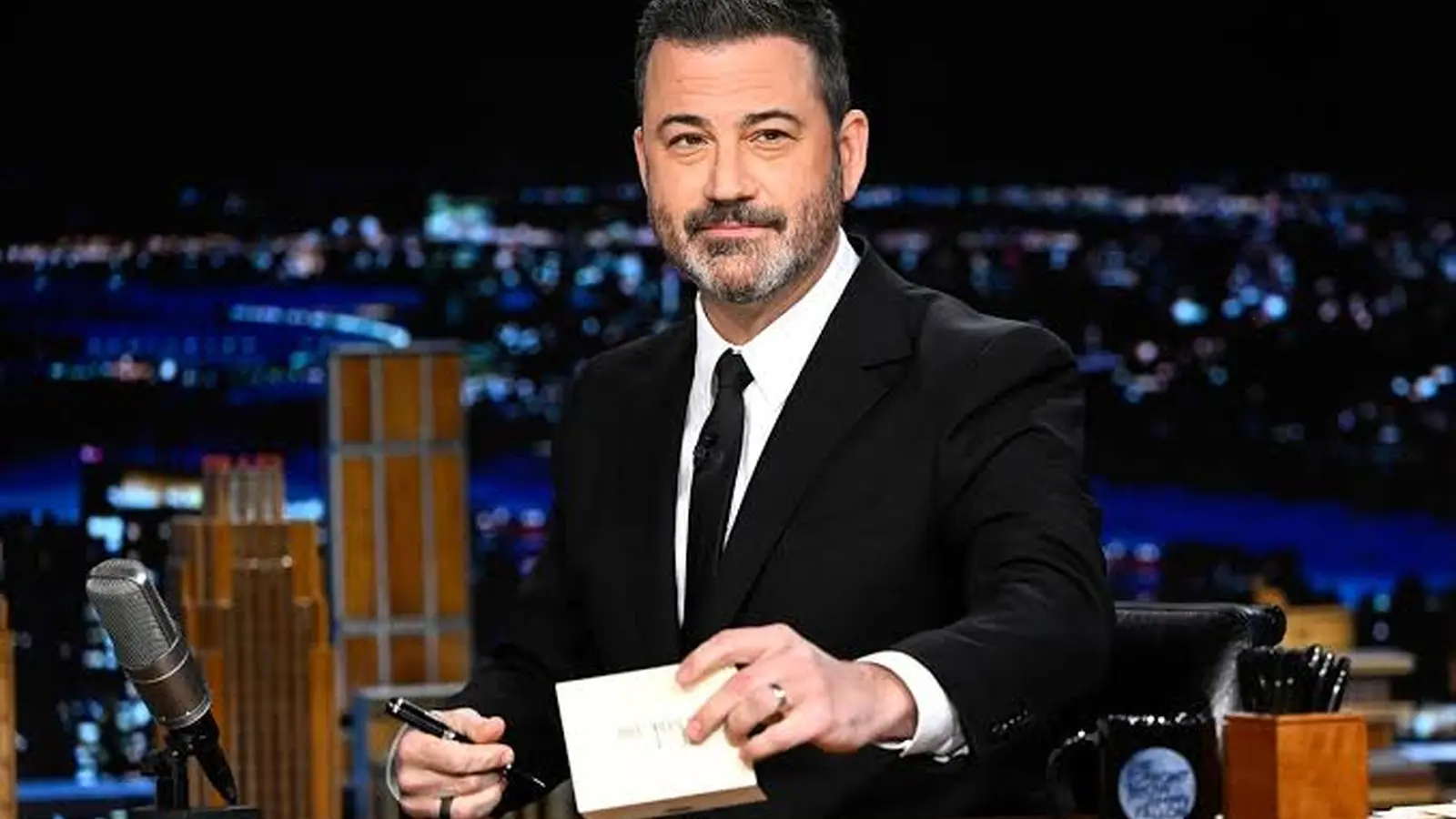

Jimmy Kimmel kehrte am Dienstag emotional und medienwirksam in die späte Fernsehunterhaltung zurück, nachdem seine Sendung für sechs Tage kurzzeitig aus dem Programm genommen worden war. Das Opening mischte das Surreale mit dem Intimen: Nachrichtenclips rahmten den Moment als historisch ein, ein Blick hinter die Kulissen zeigte Kimmel und seinen Sidekick Guillermo Rodriguez verkleidet als Tiger und Banane, und dann folgte ein trockener Scherz — ein leises Erinnern daran, dass selbst ein schwieriger Neustart immer noch Fernsehen ist.

Kimmel nutzte das Monolog, um einer ungewöhnlich breiten Koalition von Unterstützern zu danken — von Kollegen wie Stephen Colbert, John Oliver und Conan O'Brien bis hin zu konservativen Kommentatoren, die öffentlich sein Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt hatten. Er räumte ein, dass einige seiner Verteidiger politisch stark von ihm abweichen und drückte Wertschätzung für ihre Bereitschaft aus, sich gegen das zu stellen, was er als Übergriff durch Regulierungsbehörden und Rundfunkunternehmen bezeichnete.

Im Zentrum seiner Rückkehr stand eine direkte, sichtlich bewegte Ansprache zur Kontroverse um das Monolog vom 15. September, in dem er die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk thematisiert hatte. Kimmel betonte, es sei „niemals meine Absicht gewesen, die Ermordung eines jungen Mannes zu verharmlosen“ und wies darauf hin, dass er noch am Tag der Tat auf Instagram sein Mitgefühl mit der Familie Kirk geäußert habe. Er stellte außerdem klar, dass er nicht beabsichtigt habe, einer politischen Gruppe pauschal die Schuld zuzuschreiben, nannte den Täter „eine zutiefst gestörte Person“ und lehnte die Vorstellung ab, die Tat spiegle eine breitere Bewegung wider.

Über Entschuldigung und Erklärung hinaus schwenkte Kimmel zu einem größeren Argument über Pressefreiheit und den Einfluss von Konzernen. Er nannte FCC-Vorsitzenden Brendan Carr und las die umstrittene Grafik vor, die von einigen als Drohung gegen Sender interpretiert worden war. Kimmel stellte die Kettenreaktion dar — eine regulatorische Rüge, Zusagen großer Sendergruppen wie Nexstar und Sinclair, seine Sendung zu übergehen, und ABCs Entscheidung, ihn zu suspendieren — und charakterisierte sie als einen abschreckenden Moment für die amerikanische Late-Night-Komödie.

Er richtete sich außerdem gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der ihn nach den Ereignissen verspottet hatte, und nutzte die Bühne, um Erika Kirk, der Witwe von Charlie Kirk, dafür zu loben, dass sie dem Mörder ihres Mannes bei einer öffentlichen Gedenkfeier vergeben habe. Die Mischung aus Humor, Wut und Tränen unterstrich die komplizierte Rolle, die Late-Night-Moderatorinnen und -Moderatoren heute spielen: teils Comedian, teils gesellschaftlicher Kommentator und teils Blitzableiter öffentlicher Debatten.

Die Reaktionen in der Branche waren schnell und polarisiert. In New York und Los Angeles gab es Proteste, und ein von der ACLU unterstützter offener Brief, der von mehr als 400 Entertainern unterzeichnet wurde, kritisierte die Suspendierung durch Disney/ABC. Trotzdem blieben mehrere große Affiliates dabei, die Sendung am Dienstag nicht auszustrahlen, was verdeutlichte, wie Eigentümerstrukturen und die Macht lokaler Sendernetzwerke eine Entscheidung des Hauptsenders relativieren können. Diese Realität ist relevant für alle, die TV-Quoten, Netzwerkstrategien oder das sich wandelnde Ökosystem der Late-Night-Programmierung beobachten.

Der Kontext und Vergleiche helfen, dieses Kapitel einzuordnen. Die Late-Night-Szene ist historisch dafür bekannt, Kontroversen hervorzubringen — von jahrzehntealten Auseinandersetzungen um Rundfunkstandards bis hin zu Schlagzeilen über David Letterman und Conan O'Brien im Konflikt mit Netzwerken. Neu ist die Geschwindigkeit und Intensität der politischen Verstärkung sowie der Einfluss, den unternehmenspolitische Affiliates und regulatorische Drohungen in Echtzeit ausüben können. Der Vorfall um Kimmel reiht sich ein in moderne Brennpunkte, in denen soziale Medien und parteiische Medien Witze in diplomatische Krisen verwandelt haben.

Interne Reaktionen und öffentliche Resonanz

Hinter den Kulissen reagierten Autoren und Mitarbeiter sowohl privat als auch öffentlich. Louis Virtel, Autor bei Kimmels Show, verteidigte die ursprüngliche Absicht der Äußerungen in seinem Podcast und argumentierte, dass bestimmte Formulierungen gewählt wurden, um einen Punkt zu veranschaulichen und nicht darum, eine ganze Gruppe anzuprangern. Für das Schreibteam und die Produktionscrew bedeutete die Suspendierung nicht nur ein PR-Problem, sondern auch operative und wirtschaftliche Unsicherheit — vom Schichtplan bis zur Produktion künftiger Episoden.

Gleichzeitig überschwemmten Fans und Kritiker die sozialen Medien mit Clips, Kommentaren und Essays — einige lobten Kimmels Rückkehr als mutigen Akt, andere blieben bei Kritik an Formulierung und Timing. Die Debatten variierten stark je nach Plattform: Auf Twitter dominierte politische Polemik, auf Instagram standen emotionale Reaktionen und persönliche Statements im Vordergrund, und in spezialisierten Foren wurden medienpolitische und rechtliche Nuancen diskutiert.

Marcus Ellery, ein Filmhistoriker, fasst die Lage pointiert zusammen: „Late-Night-Hosts haben schon immer auf einem Drahtseil zwischen Satire und Sensibilität balanciert. Kimmels Folge erinnert daran, dass Comedy in kulturelle Strömungen eingebettet ist; manchmal wirkt ein Witz als scharfe Kritik, manchmal als Provokation — und durch die politische Polarisierung sind die Einsätze heute deutlich höher.“

Auswirkungen auf Medienökonomie und Programmgestaltung

Für Film- und Fernsehbegeisterte sowie Branchenbeobachter ergeben sich aus der Affäre mehrere Schlußfolgerungen: Die kreative Freiheit von Late-Night-Shows hängt nicht allein von Witz und Einschaltquoten ab, sondern davon, wie Netzwerke, Affiliates und Regulierer auf öffentlichen Druck reagieren. Der Fall könnte künftig als Präzedenzfall in Debatten über Zensur, Rundfunkaufsicht und Selbstregulierung der Branche zitiert werden.

Außerdem hebt die Episode die wachsende Bedeutung schneller PR-Reaktionen hervor. Produktionsfirmen und Sender müssen heute umgehend Strategien entwickeln, die in Stunden oder Tagen Wirkung zeigen: Krisenkommunikation, Community-Management und Rechtsberatung sind nicht länger nur unterstützende Funktionen, sondern Sichern für den Fortbestand ganzer Formate. Agenturen, die schnelle Gegenstrategien anbieten, gewinnen an Bedeutung — von proaktiven Statements bis hin zu koordinierten Unterstützungsbekundungen von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche.

Die Macht lokaler Senderbesitzer darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Netzwerke wie ABC können Empfehlungen und Programmanweisungen herausgeben, aber große Affiliate-Betreiber wie Nexstar und Sinclair verfügen über eigenen Einfluss, der regionalen Netzwerken erlaubt, individuelle Entscheidungen zu treffen. Diese Struktur schafft ein komplexes Geflecht aus wirtschaftlichen Interessen, politischen Haltungen und redaktionellen Prioritäten, das sich in Momenten wie diesem besonders sichtbar zeigt.

Rechtliche und regulatorische Dimensionen

Juristisch stellt sich die Frage, wie weit Regulierungsbehörden in die Programmgestaltung eingreifen dürfen, ohne die Pressefreiheit zu gefährden. Die Federal Communications Commission (FCC) hat formale und informelle Instrumente, mit denen sie Sender adressieren kann, doch jede Aktion gegen Inhalte wirft komplizierte verfassungsrechtliche Fragen auf. Kimmels Benennung von FCC-Chef Brendan Carr und die Diskussion um die vermeintliche „Warnung“ illustrieren genau diese unscharfe Grenze: Wann handelt eine Regulierungsinstanz strikt nach rechtlichen Vorgaben, und wann besteht das Risiko politisch motivierter Einmischung?

Rechtsexperten betonen, dass Sender und Produzenten ihre Inhalte zwar verantwortungsvoll gestalten müssen, Regulierung aber transparent und nachvollziehbar geschehen sollte. Sonst droht eine „ chilling effect “-Situation, in der Sendeanstalten aus Furcht vor Sanktionen künftig provokante, aber gesellschaftlich wichtige Beiträge vermeiden.

Historische Einordnung und Präzedenzfälle

Historisch betrachtet ist Late-Night kein Neuland für Streitigkeiten. Fälle wie jene von David Letterman und Conan O'Brien zeigen, wie Konflikte zwischen Künstlern und Netzwerken zu öffentlichen Auseinandersetzungen werden können — und welche Folgen sie für Programmformate, Rechteverhältnisse und Zuschauerbindung haben. Entscheidend ist: Die Mechanismen, mit denen Konflikte eskalieren, haben sich verändert. Social Media verbreitet Inhalte in Sekundenschnelle; politische Akteure mobilisieren Anhänger gezielter; und Medienunternehmen reagieren oft innerhalb kürzester Fristen.

Der Unterschied zu früheren Auseinandersetzungen liegt also weniger in der Grunddynamik als in Tempo und Reichweite der Eskalation. Das hat Folgen für Inhaltsstrategien: Produzenten überlegen zunehmend, wie sie kontroverse Themen einbetten, ohne den eigentlichen Sinn von Satire zu verlieren — nämlich Kritik zu üben, Missstände aufzudecken und Debatten anzustoßen.

Langfristige Folgen für Showrunner und Talente

Auf persönlicher Ebene stellen solche Vorfälle eine Belastungsprobe für Hosts und kreative Teams dar. Für Talente wie Kimmel geht es nicht nur um Reputation, sondern auch um Verträge, Werbepartner und künftige Kooperationen. Agenten und Manager werden in Zukunft noch stärker auf die Risikoabwägung bei öffentlichen Äußerungen achten und ihre Klienten coachen, wie sie auf brisante Situationen reagieren können, ohne künstlerische Integrität zu opfern.

Gleichzeitig kann Solidarität innerhalb der Branche neue Allianzen schaffen: Unterstützerschreiben, öffentliche Statements und koordinierte Auftritte haben sich als wirksame Mittel erwiesen, um Druck auf Entscheidungsträger auszuüben. Die Frage bleibt jedoch, wie nachhaltig solche Unterstützungswellen sind und ob sie strukturelle Veränderungen in Unternehmens- und Regulierungspraktiken erreichen können.

Was Zuschauer und Kritiker mitnehmen sollten

Für das Publikum liefert der Fall mehrere Erkenntnisse. Erstens: Comedy lebt von Kontext — und der Kontext hat sich verändert. Zweitens: Die Debatten um Kimmel sind nicht nur ein Streit um Worte, sondern auch um institutionelle Macht, Medienethik und die Bedingungen, unter denen Satire stattfinden kann. Und drittens: Öffentliche Reaktionen sind vielfältig; sie reichen von persönlicher Empathie bis hin zu grundsätzlicher Kritik an Form und Zeitpunkt von Äußerungen.

Ob man Kimmels Kommentare als Fehltritt oder als Prüfstein für den Schutz der Meinungsfreiheit betrachtet, hängt stark von der eigenen Perspektive ab. Wichtig ist aber, die strukturellen Fragen nicht aus dem Blick zu verlieren: Wie viel Einfluss sollten Politik, Regulierer und Eigentümer auf den Inhalt von Unterhaltung haben? Und wie können Produzenten in einer polarisierten Medienlandschaft ihre kreative Stimme bewahren?

Schlussbetrachtung: Mitgefühl als zentrale Botschaft

Am Ende bat Kimmel die Zuschauer, sich nicht auf den Aufruhr zu fokussieren, sondern auf Mitgefühl — eine Aussage, die für viele Film- und Serienzuschauer, die das Menschliche in Geschichten schätzen, als wichtigste Botschaft der Nacht gelten mag. Seine Rückkehr war sowohl persönlich als auch politisch: ein Moderator, der sich für vermeintliche Unsensibilität entschuldigt, zugleich aber vor den Gefahren warnt, die entstehen, wenn unternehmenspolitischer und regulatorischer Druck kreative Formate aushöhlt.

Die Episode ist ein weiterer Abschnitt in der fortlaufenden Geschichte darüber, wie Fernsehen, Politik und öffentliche Meinung aufeinandertreffen. Sie zeigt, dass Late-Night-Formate heute mehr sind als Unterhaltung: Sie sind Plattformen für gesellschaftliche Auseinandersetzung, und ihr Fortbestand hängt davon ab, wie Industrie, Regulierer und Publikum die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und verantwortungsvoller Kommunikation neu verhandeln.

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die Reaktionen — juristisch, wirtschaftlich und kulturell — zu dauerhaften Veränderungen führen. Fest steht: Die Debatte um Kimmel hat die Fragilität und zugleich die Bedeutung der satirischen Bühne im modernen Medienbetrieb offengelegt. Und unabhängig davon, wie man persönlich urteilt, bleibt Kimmels Appell an Mitgefühl ein Aufruf, der über Showbiz-Logik hinausgeht und eine breitere gesellschaftliche Resonanz haben könnte.

Quelle: variety

Kommentar hinterlassen