11 Minuten

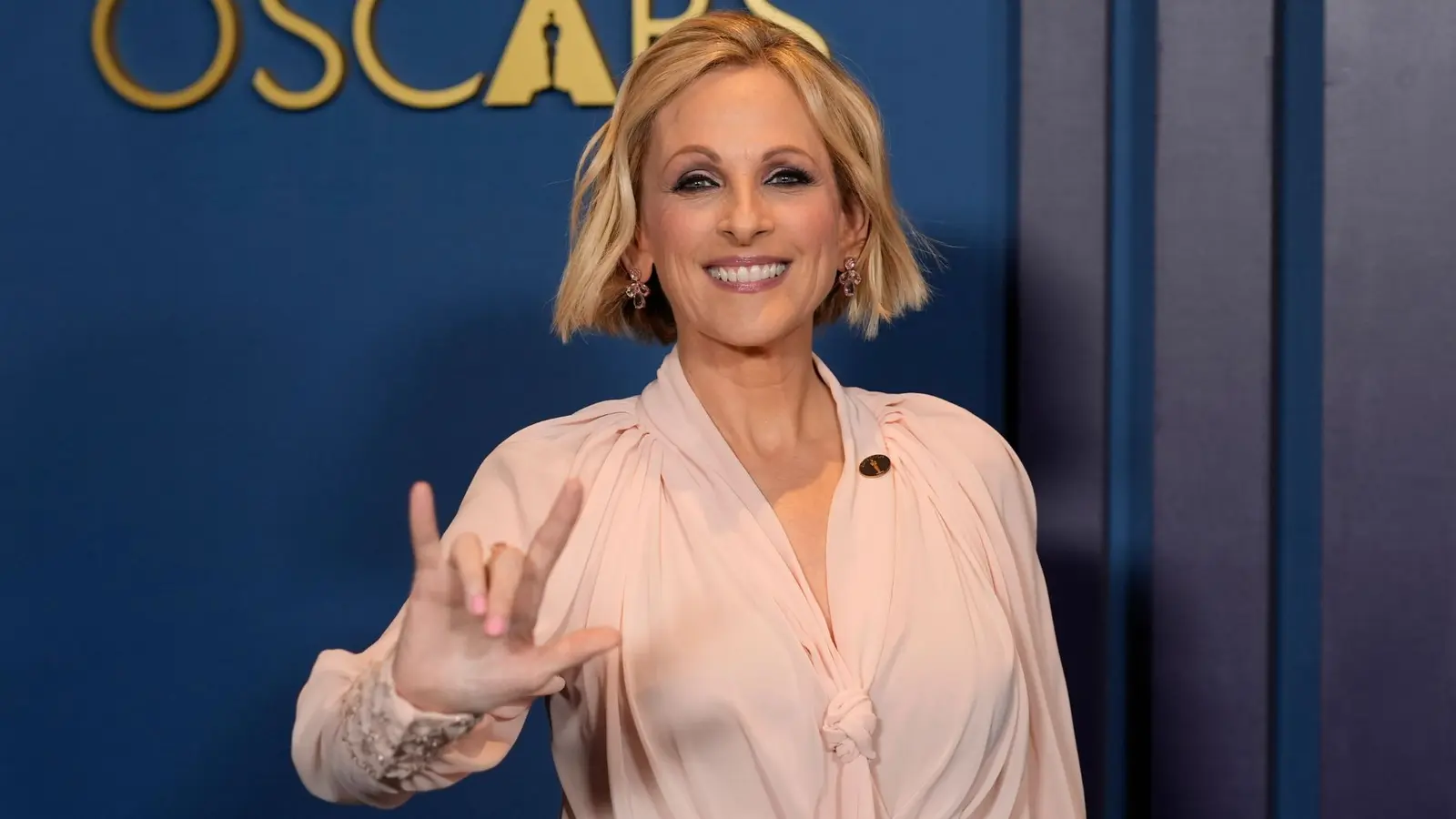

Als Marlee Matlin zustimmte, dass Filmemacherinnen und Filmemacher ihr Leben filmen, stellte sie eine einzige, nicht verhandelbare Bedingung: Regie darf nur eine gehörlose Person führen. Diese Forderung legte den Ton für Marlee Matlin: Not Alone Anymore und prägte jeden kreativen Entschluss. Das Ergebnis ist mehr als ein Porträt einer Oscar‑preisträgerin und Aktivistin — es ist ein Plädoyer dafür, wie Filme über marginalisierte Leben mit Würde, Nuance und gehörlosem Blick gemacht werden können.

Warum diese Bedingung alles veränderte

Die Entscheidung, die Regie an eine gehörlose Künstlerin zu geben, war kein bloßes Symbol. Sie veränderte Machtverhältnisse hinter der Kamera, beeinflusste Archivwahl, Interviewführung und sogar die dramaturgische Gewichtung von Erinnerungen. Indem Matlin die Autorschaft an jemanden übergab, der ihre Sprache, Kultur und Erfahrung teilt, schuf sie die Möglichkeit für einen anderen Zugang zur Erzählung — einen, der weniger extrahiert und mehr teilhat.

Die Wahl: Shoshannah Stern als Regisseurin

Marlee Matlin wählte Shoshannah Stern — eine gehörlose Schauspielerin, Autorin und nun Regisseurin. Stern blickte seit ihrer Kindheit zu Matlin auf: Matlins Durchbruch in Children of a Lesser God machte sie zur ersten gehörlosen Darstellerin mit einem Academy Award und schenkte vielen gehörlosen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Bild, in dem sie sich wiederfinden konnten. Diese persönliche Bewunderung erwies sich im Entstehungsprozess als Vorteil: Stern brachte nicht nur Fan‑Wissen, sondern auch Peer‑Empathie mit. Sie konnte Archivare gezielt auf Interviews, Gesten und Momente hinweisen, die für Deaf‑Communities eine besondere Bedeutung haben — nicht primär wegen ihres Glamours, sondern wegen ihrer kulturellen Resonanz.

Produzentin Justine Nagin formulierte Sterns Verpflichtung als praktische und emotionale Entscheidung: Matlin erkannte in Stern eine schriftstellerische Schärfe und die Fähigkeit, schwierige Momente zu halten. Diese kreative Vertrautheit zwischen zwei Künstlerinnen mit ähnlichen Lebenserfahrungen erlaubte dem Film ein seltenes Maß an Vertrauen — und damit an Intimität.

Auf der Couch: Intimität als Arbeitsweise

Eines der markantesten formalen Mittel des Films ist das wiederkehrende Bild: Matlin und Stern auf einer Couch — entspannt, nah, Füße hoch, im Gespräch statt im Kreuzverhör. Stern bestand von Anfang an darauf, diese Begegnungen als Gespräche und nicht als klassische Interviews zu gestalten. Das gab Matlin die Autonomie, die Erzählung zu lenken und Themen selbst zu markieren. Für die Kamera ist das entscheidend: Zwei gehörlose Frauen, die Erinnerungen unmittelbar gemeinsam konstruieren, kehren die typische Dokumentar‑Dynamik um, in der Außenstehende Traumata extrahieren für das Publikum.

Stern beschrieb die Couch als praktisches wie symbolisches Mittel: „Ich fühle, was sie fühlt“, sagte sie. Diese Nähe wirkt unmittelbar: Zuschauerinnen und Zuschauer werden in einen privaten Raum eingeladen, in dem emotionales und filmisches Einverständnis permanent ausgehandelt wird. Für Dokumentarfilmfans ist das eine Erinnerung daran, dass Methode auch Ethik ist — Stil kann moralisch sein.

Schmerz konfrontieren — auf eigenen Bedingungen

Matlins Karriere war stets mit einer doppelten Last verbunden. Mit 21 Jahren gewann sie den Oscar und wurde prompt — von Industrie und Öffentlichkeit gleichermaßen — zur Stimme der gehörlosen Gemeinschaft erklärt. Der Film erlaubt ihr, diesen Druck offen zu thematisieren: die Einsamkeit der „Ersten“, die Kosten öffentlicher Sichtbarkeit und die komplizierten Folgen von Ruhm.

Wesentlich ist, dass die Dokumentation Matlin Raum gibt, ein belastetes Kapitel ihres Privatlebens zu beleuchten: ihre Beziehung zu William Hurt, den sie bei Children of a Lesser God kennengelernt hatte. Hurt überreichte ihr damals bei der Oscar‑Verleihung die Trophäe; in Memoiren hat Matlin später Vorwürfe von Missbrauch erhoben. Im Film kann sie diese Geschichte in ihren eigenen Worten erzählen und sie in größere Gespräche über häusliche Gewalt einbetten — und darüber, wie gehörlose Frauen oft besonders verletzlich sind. Stern, die selbst Überlebende ist, verortet Matlins Zeugnis sensibel in einem Generationenwechsel: Die Begrifflichkeit und öffentliche Verantwortungsmechanismen der #MeToo‑Ära existierten nicht, als Matlin zuerst über ihre Erfahrungen sprach.

Klang — oder dessen Abwesenheit: Sounddesign als empathisches Werkzeug

Zu den technisch meistbesprochenen Leistungen des Films gehört sein immersives Sounddesign. Das kreative Team arbeitete mit Skywalker Sound und nutzte eine Dolby‑Förderung, um Mischungen zu entwickeln, die hörenden Zuschauern erlauben, in Matlins klangliche Welt einzutauchen. Manche Couch‑Sequenzen sind radikal reduziert: fast kein konventioneller Ton, nur das Rascheln von Atemzügen oder die Geräusche von Händen beim Gebärden. In Familienszenen mit Matlins gehörender und hörender Verwandtschaft kippt die Mischung so, wie ein Schnittgespräch es täte: Überlappende Stimmen, die zwar hörbar, aber nicht verständlich sind — ein auditiver Hinweis auf Matlins Erfahrung des Ausgeschlossenseins.

Dieses Sounddesign ist zugleich ästhetische Geste und ein Zugeständnis an Barrierefreiheit. Der Film weigert sich, jede Äußerung zu übersetzen. Stattdessen verlangt er von Zuschauerinnen und Zuschauern, die Abwesenheit auszuhalten — so wie Matlin es seit Jahrzehnten getan hat. Diese Technik stellt den Film in eine jüngere Reihe von Arbeiten, die sensorische Perspektiven erkunden: von der taktilen Intimität des Arthouse‑Kinos bis zur Art und Weise, wie CODA Annahmen über Zugang und Stimme auf den Kopf gestellt hat.

Vergleiche, Kontext und kulturelle Einordnung

Vergleiche mit Children of a Lesser God sind unvermeidlich — doch dieses Dokumentarfilmprojekt will weniger ein altbekanntes Werk wiederholen als die Folgen beleuchten, die eine solche Rolle nach sich zieht. Während der Spielfilm von 1986 gehörlose Präsenz in den Mainstream brachte, untersucht Not Alone Anymore die menschlichen Kosten hinter solchen Meilensteinen.

Der Film erscheint in einem dichter gewordenen Ökosystem gehörloser Erzählkunst. Troy Kotsurs Auszeichnung als Bester Nebendarsteller für CODA signalisierte, dass die Academy gehörlose Darstellerinnen und Darsteller erneut aufzunehmen beginnt — und dass Matlin nicht länger allein eine solche Geschichte repräsentiert. Zusammen mit dem Erfolg von CODA und dem Aufstieg weiterer Deaf‑Künstlerinnen und ‑Künstler trägt die Dokumentation zur wachsenden Forderung bei: authentische Erzählerinnen und Erzähler nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera.

Hinter den Kulissen: Archivarbeit, Schnitt und Produktion

Die Produktion stützte sich stark auf Archivare, eine reflektierte Schnittarbeit und ein sensibles Postproduktions‑Team. Editor Sara Newens und Produzentin Robyn Kopp arbeiteten eng mit Bonnie Wild von Skywalker zusammen. Die Dolby‑Förderung finanzierte eine immersive Mischung, die nach Angaben des Teams lange im Publikum nachhallt. Bei Dreharbeiten in Chicago inszenierten Stern und die Crew Familieninteraktionen so, dass der Respekt gegenüber Matlins Verwandten gewahrt blieb, ohne die thematische Intention des Films zu verwässern — ein Balanceakt, der mit Feingefühl gemeistert wurde.

Archivmaterialien wurden selektiv eingesetzt: nicht um eine lückenlose Biografie zu liefern, sondern um emotionale Wahrheiten zu unterstreichen. Stern transformierte alte Clips, Gesten und Interviews in Geschichten, die für Deaf‑Zuschauerinnen und ‑Zuschauer besondere Bedeutungen tragen — zum Beispiel durch die Hervorhebung bestimmter Gebärden oder Blickführungen, die im ursprünglichen Kontext vielleicht unbemerkt blieben.

Kritik, Festivalreaktionen und die Gemeinde

Frühe Festivalvorführungen und Diskussionen, etwa im Rahmen von Plattformen wie Deadline’s For the Love of Docs, lösten starke Reaktionen aus. Deaf‑Communities äußerten sich häufig lobend: Viele begrüßten die Fokussierung auf gehörlose Urheberschaft und die Art, wie Matlins Erzählung jenseits von Celebrity neu gerahmt wird. Es gab aber auch kritische Stimmen: Einige Kritikerinnen und Kritiker stellten Fragen zur Ethik der Darstellung von Trauma im Film und bezweifelten, ob Dokumentarteams die öffentlichen Konsequenzen von Offenbarungen jemals vollständig abfedern könnten. Diese Debatte gehört zum Nachleben des Films: Wie erzählt man schwierige Geschichten, ohne sie auszubeuten?

Für manche Zuschauerinnen und Zuschauer ist der Film eine kathartische Neubewertung, für andere eine provokante Erinnerung an die Grenzen filmischer Intimität. Die unterschiedlichen Reaktionen zeigen, wie komplex der Anspruch ist, authentische Repräsentation zu schaffen — und wie wichtig es ist, dass diese Frage offen und laufend verhandelt wird.

Eine kritische Einschätzung: Die Tugend der Beschränkung

Das größte Verdienst des Films liegt paradoxerweise in seiner Zurückhaltung. Er versucht nicht, eine allumfassende Biografie zu sein. Stattdessen ist er ein kuratiertes Gespräch, bewusst partiell — und genau diese Partialisierung wird als Stärke inszeniert. Indem der Film Matlins Gehörlosigkeit nicht exotisiert, ordnet er sie in einen Lebensverlauf ein: als Fan‑Erinnerung eines Kindes, als berufliche Krise in der Mitte der Laufbahn und als leise Abrechnung des Alters. Die Zurückhaltung des Films ist seine These: Ganz gesehen zu werden, braucht Zeit, Einverständnis und die richtige Gesellschaft.

Filmkritikerinnen wie Anna Kovacs formulierten es so: „Not Alone Anymore zeigt, wie Autorschaft die Geschichte verändert, die man erzählen darf. Sterns Perspektive verwandelt Archivmomente in emotionale Wahrheiten, nicht bloß biografische Fußnoten. Der Film ist Korrektiv und Elegie zugleich — für die Einsamkeit, die es heißt, ‚die Erste‘ zu sein.“

Warum das für das Kino wichtig ist

Diese Dokumentation trägt zu einer branchenweiten Diskussion über Repräsentation vor und hinter der Kamera bei. Sie argumentiert: Authentizität bedeutet nicht nur, gehörlose Darstellerinnen und Darsteller zu besetzen, sondern auch gehörlose Regisseurinnen, Cutterinnen und Sounddesignerinnen in die Mitte der Produktion zu stellen. Während Streaming‑Plattformen, Festivals und Förderinstitutionen diversere Stimmen verstärken, liefert ein Film wie Not Alone Anymore ein pragmatisches Muster: Subjekte sollen Souveränität behalten, Form muss Zugänglichkeit einschreiben, und marginalisierte Künstlerinnen und Künstler sollten ihre Geschichten selbst erzählen dürfen.

Für Kinofans, die sich für Gerechtigkeit in den Künsten interessieren, bietet der Film sowohl Genuss als auch Herausforderung. Er erinnert daran, dass die Sprache des Kinos — Bildgestaltung, Sound, Schnittrhythmus — umgestaltet werden kann, um eine größere Bandbreite menschlicher Erfahrung abzubilden. Zugleich verschiebt er die Erwartungen, die Mainstream‑Publikum an Dokumentationen über Identität, Ruhm und Überleben stellt.

Ein kurzes Wort zum Vermächtnis

Marlee Matlins Leben steht sinnbildlich für Durchbrüche und Lasten der Repräsentation. Not Alone Anymore beansprucht nicht, alle Debatten über Repräsentation oder Traumadarstellung zu beenden; vielmehr bietet der Film ein Modell der Fürsorge. Indem er gehörlose Urheberschaft in den Mittelpunkt rückt und Zustimmung priorisiert, zeigt er, wie Dokumentarfilm ein Raum der Reparatur sein kann — so sehr Enthüllung, wie auch Heilung.

Wer die Awards‑Saison verfolgt, sich für Disability Representation interessiert oder dokumentarisches Handwerk schätzt, sollte diesen Film beobachten — nicht nur wegen der Protagonistin, sondern wegen seiner Methode. Er legt nahe, dass nachhaltige Veränderung im Kino nicht nur durch einzelne Preise oder symbolische Besetzungen entsteht, sondern durch konsequente Verschiebungen in Entscheidungsprozessen: mehr Gehörlose in Leitungsrollen, mehr inklusive Soundkonzepte, mehr Bewusstsein für die ethische Dimension des Erzählens.

Kurz gesagt: Marlee Matlin: Not Alone Anymore ist ein Film, der die Sprache des Dokumentarfilms neu austariert — mit einem gehörlosen Blick, der sowohl fordert als auch versöhnt.

Quelle: deadline

Kommentar hinterlassen