7 Minuten

Neues Elektronenstrahl-Verfahren wandelt Adamantan in reine Nanodiamanten um

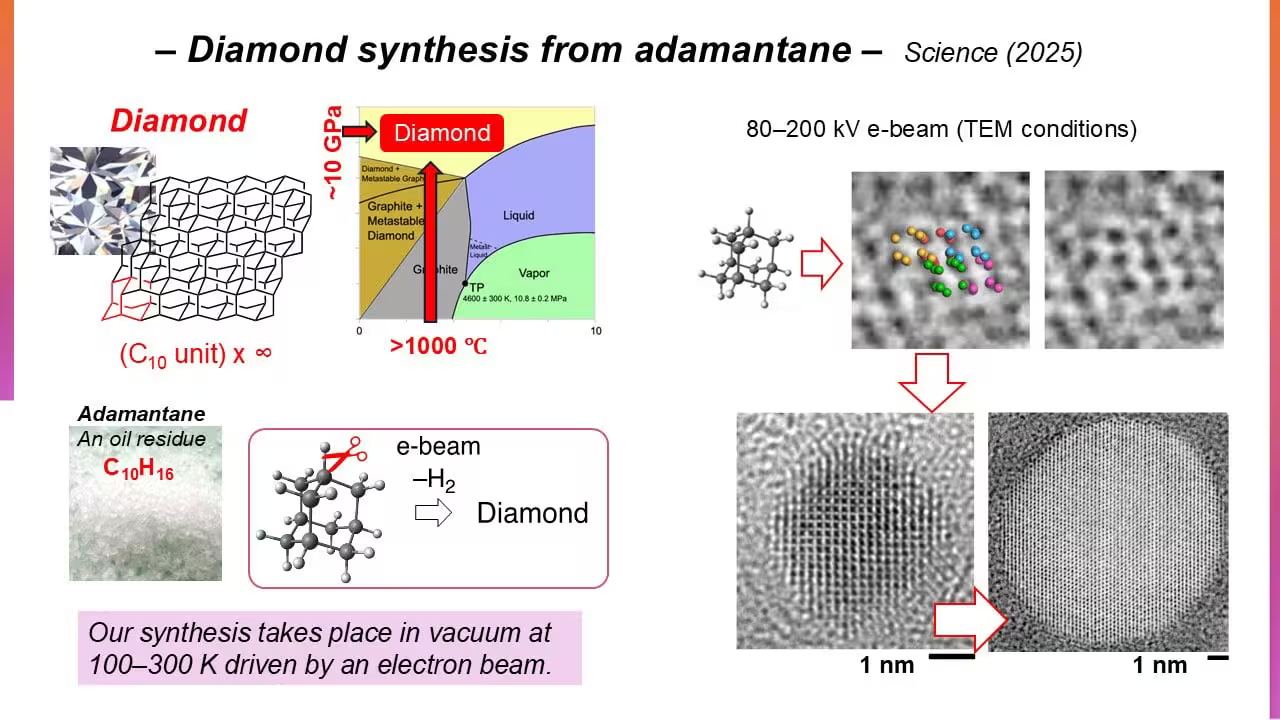

Forscher haben eine Niederdruck-Methode mit Elektronenstrahl entwickelt, die das Kohlenstoffkäfig-Molekül Adamantan (C10H16) in nahezu fehlerfreie Nanodiamanten überführt. Diese Technik, angeführt von Professor Eiichi Nakamura und seinem Team an der Universität Tokio, erlaubt die Bildung von Diamantkristallen, ohne die für organische Materialien typischen ausgeprägten Strahlenschäden. Die Entdeckung könnte das Potenzial von Elektronenmikroskopie, Elektronenlithographie und Materialsynthese deutlich erweitern.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Bedeutung von Adamantan

Die Synthese von Diamant erfordert traditionell extreme Bedingungen: Drücke in der Größenordnung von zehn Gigapascal und Temperaturen von mehreren tausend Kelvin oder spezielle chemische Dampfabscheidungs- (CVD-) Umgebungen, in denen Diamant nur metastabil vorliegen kann. Adamantan bietet einen alternativen Ausgangspunkt. Strukturell besitzt Adamantan dasselbe tetraedrische Kohlenstoffgerüst wie Diamant, was es zu einem natürlichen molekularen Vorläufer für den Aufbau eines dreidimensionalen Diamantgitters im Nanomaßstab macht.

Die Umwandlung von Adamantan zu Diamant erfordert gezielte Spaltung von C–H-Bindungen, damit benachbarte Moleküle C–C-Bindungen ausbilden und das starre, sp3-hybridisierte Netzwerk entstehen kann, das Diamant charakterisiert. Frühere Hinweise aus Massenspektrometrie deuteten darauf hin, dass Einzel-Elektronen-Ionisation solche Bindungsbrüche induzieren kann, doch Massepektrometrie arbeitet in der Gasphase und kann weder die feste Zustandsassemblierung zeigen noch die entstehenden Strukturen im Festkörper isoliert nachweisen. Die jetzt berichtete Arbeit schließt diese Lücke durch direkte in situ Beobachtung.

Versuchsdetails: TEM-getriebene Synthese bei niedrigem Druck

Um die Umwandlung zu beobachten und zu kontrollieren, nutzte das Forschungsteam Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), um submikron-große Adamantan-Kristalle mit Elektronen im Energiebereich von 80 bis 200 keV zu bestrahlen, bei Probentemperaturen zwischen etwa 100 und 296 K in Vakuum. Zeitaufgelöste TEM-Aufnahmen erlaubten die direkte Visualisierung molekularer Umlagerungen und Polymerisationsschritte, während die Bestrahlung über mehrere zehn Sekunden andauerte.

Transmissionselektronenmikroskop-Bilder zeigen die Anordnung von Adamantan-Molekülen bei Elektronenbestrahlung und die Ausbildung diamantähnlicher Strukturen. Credit: Nakamura et al. CC-BY-ND

Entscheidend für den Erfolg der Methode ist eine sorgfältige Probenvorbereitung: Durch gezielte Einstellung von molekularen Eigenschaften und präzise Kontrolle der Bestrahlungsparameter löst der Elektronenstrahl die selektive C–H-Spaltung aus und ermöglicht gleichzeitig die Re-Bindung der Kohlenstoffgerüste zu einem kubischen Diamantgitter. Unter längerer Bestrahlung beobachtete das Team die Bildung sphärischer, nahezu fehlerfreier kubischer Nanodiamanten von bis zu etwa 10 nm Durchmesser, begleitet von der Freisetzung von Wasserstoffgas. Andere Kohlenwasserstoff-Vorläufer erreichten nicht dasselbe Ergebnis, was Adamantans einzigartige Eignung als Nanodiamant-Precursors verdeutlicht.

Die Experimente wurden so konzipiert, dass sich mehrere relevante Parameter kontrollieren ließen: Elektronenenergie, Strahlstromdichte, Probentemperatur, Kristallorientierung und die anfängliche Kristallgröße. Durch Variation dieser Stellgrößen konnten die Forschenden beobachten, wie sich lokale Bindungsbrüche, Defektmigration und Rekombinationsprozesse zeitlich und räumlich verknüpfen, bis ein kontinuierliches sp3-Netz entsteht. Zusätzlich halfen Quantensimulationsrechnungen dabei, kinetische Barrieren und wahrscheinliche Reaktionspfade zu identifizieren, was die Interpretation der experimentellen Bildsequenzen erleichterte.

Professor Nakamura, der jahrzehntelange Erfahrung in synthetischer Chemie mit quantenchemischen Modellierungen kombiniert, erläuterte die Motivation: „Computergestützte Daten zeigen ‚virtuelle‘ Reaktionspfade, doch ich wollte die Prozesse direkt sehen. Unter TEM herrschte lange die Annahme, organische Moleküle würden unter dem Elektronenstrahl rasch zersetzen. Meine Forschung seit 2004 war ein kontinuierlicher Versuch zu zeigen, dass das nicht zwangsläufig so sein muss.“ Diese Kombination aus Modellierung, präziser Probenvorbereitung und hochauflösender Bildgebung war ausschlaggebend, um konstruktive chemische Prozesse unter Bestrahlung nachzuweisen.

Wesentliche Entdeckungen und weiterreichende Konsequenzen

Die Beobachtungen des Teams widerlegen eine weit verbreitete Annahme: Elektronen zerstören organische Moleküle nicht zwangsläufig; unter kontrollierten Bedingungen können sie wohl definierte chemische Reaktionen antreiben, die zur Bildung komplexer, geordneter Festkörper führen. Das hat mehrere praktische und konzeptionelle Implikationen:

- Neue Synthesewege für Nanodiamanten und dotierte Diamant-Quantenpunkte, die für Quantenmetrologie, Sensorik und Quantencomputing relevant sind. Insbesondere die Möglichkeit, punktuelle Defekte oder Dotierungen gezielt während der Strahlung einzuführen, könnte maßgeschneiderte optische Zentren erzeugen.

- Verbesserte Methoden, um organische Reaktionen direkt innerhalb von Elektronenmikroskopen zu untersuchen und zu steuern, wodurch in situ-Charakterisierung und Prozesskontrolle für Materialwissenschaft und Oberflächentechnik deutlich verbessert werden. Dies eröffnet Chancen für Echtzeitstudien von Phasenumwandlungen und kovalenten Vernetzungsprozessen.

- Eine mögliche Erklärung für exotische Diamantbildungen in der Natur — etwa in Meteoriten oder uranhaltigen Gesteinen — wo hochenergetische Teilchenbeschuss oder natürliche Radioaktivität lokale, festkörperliche Diamantbildung induziert haben könnte. Die Studie legt nahe, dass Strahlenexposition in bestimmten chemischen Umgebungen konstruktive Kristallisation bewirken kann.

Technisch bedeutet das auch, dass TEM nicht länger nur als passives Auflösungswerkzeug betrachtet werden muss: Mit ausreichend Kenntnis über Strahl-Materie-Wechselwirkungen und Molekül-Design wird das Elektronenstrahlenfeld zu einem aktiven Werkzeug für die gezielte Nanofabrikation. Die Fähigkeit, organische Vorläufer so zu gestalten, dass sie unter Strahlung planbare Bindungsbrüche und anschließende Rekombinationen zeigen, erweitert die Palette der synthetisierbaren Kohlenstoffmaterialien deutlich.

Zukünftige Perspektiven und nächste Schritte

In zukünftigen Arbeiten wird man sich voraussichtlich auf die Optimierung von Dotierungsstrategien, Skalierungswegen und die Integration dieses Niederdruck-Verfahrens mit Oberflächenmusterungs- und Lithographietechniken konzentrieren. Wichtige Forschungsfragen umfassen:

- Wie lassen sich kontrollierte Elektronenbestrahlungsprotokolle entwickeln, die reproduzierbare Nanodiamantgrößen und -formen liefern?

- Welche Parameter steuern Defektkonfigurationen und die gezielte Aufnahme von Fremdatome (z. B. Stickstoff- oder Siliziumzentren), die für Quantenanwendungen entscheidend sind?

- Welche anderen molekularen Gerüste mit gezielbarer Bindungsschwäche oder -stärke könnten als Vorläufer für hartes Kohlenstoffmaterial dienen, wenn man die Bindungsaufschlussbedingungen entsprechend anpasst?

Wenn sich das Verfahren auf andere molekulare Gerüste mit gezielt entwerfbarer Bindungsverletzbarkeit verallgemeinern lässt, könnte sich daraus eine breite Klasse von strahlgetriebenen Synthesen für harte Kohlenstoffmaterialien und neuartige Bauteile ergeben. Beispiele wären dünne Diamantfilme, nanostrukturierte Beschichtungen oder sogar kombinierte Strukturen, bei denen diamantartige Regionen mit Kohlenstoffnanoröhren oder graphitischen Bereichen räumlich verknüpft werden.

Praktische Herausforderungen bleiben jedoch: die Effizienz der Umwandlung in größeren Probenvolumen, die Kontrolle über Nebengase (z. B. während der Wasserstofffreisetzung), Materialverluste durch Sublimation bei hohen Strahlströmen sowie die Einbindung in industriell relevante Fertigungsprozesse. Die Übertragung aus dem hochkontrollierten TEM-Umfeld in skalierbare Produktionsumgebungen erfordert interdisziplinäre Ansätze zwischen Chemikern, Materialwissenschaftlern und Ingenieuren.

Experteneinschätzung

Dr. Laura Chen, eine unbeteiligte Materialphysikerin, kommentiert: „Diese Arbeit verändert das gängige Verständnis von Strahl–Materie-Wechselwirkungen. Anstatt Elektronen ausschließlich als bildgebende Sonden zu betrachten, zeigen die Autoren, dass man sie als präzise synthetische Werkzeuge einsetzen kann. Die Kombination aus molekularem Design und in situ-TEM schafft eine mächtige Plattform, um Materialien auf atomarer Ebene entstehen zu sehen und gleichzeitig zu formen.“

Weitere unabhängige Studien werden wichtig sein, um die Reproduzierbarkeit zu prüfen, die Grenzen der Methode auszuloten und systematisch zu untersuchen, wie unterschiedliche Vorläufermoleküle, Kristallgrößen und Strahlparameter das Ergebnis verändern. Solche Arbeiten stärken die wissenschaftliche Grundlage und eröffnen konkrete Anwendungen.

Fazit

Die Elektronenstrahl-getriebene Umwandlung von Adamantan in nahezu fehlerfreie Nanodiamanten stellt die Verwirklichung eines über zwei Jahrzehnte verfolgten Forschungsziels dar: ein kontrollierter, Niederdruck-Weg zur direkten Synthese kristalliner Diamantstrukturen im Nanomaßstab unter einem Elektronenstrahl. Indem die Studie demonstriert, dass Elektronen konstruktive Chemie orchestrieren können statt nur willkürliche Zerstörung zu verursachen, öffnet sie neue Perspektiven für in situ-Materialsynthese, die Herstellung von Quantenpunkten und die grundlegende Erforschung strahlengetriebener chemischer Prozesse.

Insgesamt verdeutlicht die Arbeit die Bedeutung eines integrativen Ansatzes: molekulares Design, präzise experimentelle Kontrolle und theoretische Modellierung sind gemeinsam erforderlich, um die Potenziale von strahlinduzierten Synthesen auszuschöpfen. Diese Kombination wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich zu weiteren Innovationen in der Nanofabrikation und Quantenmaterialforschung führen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen