8 Minuten

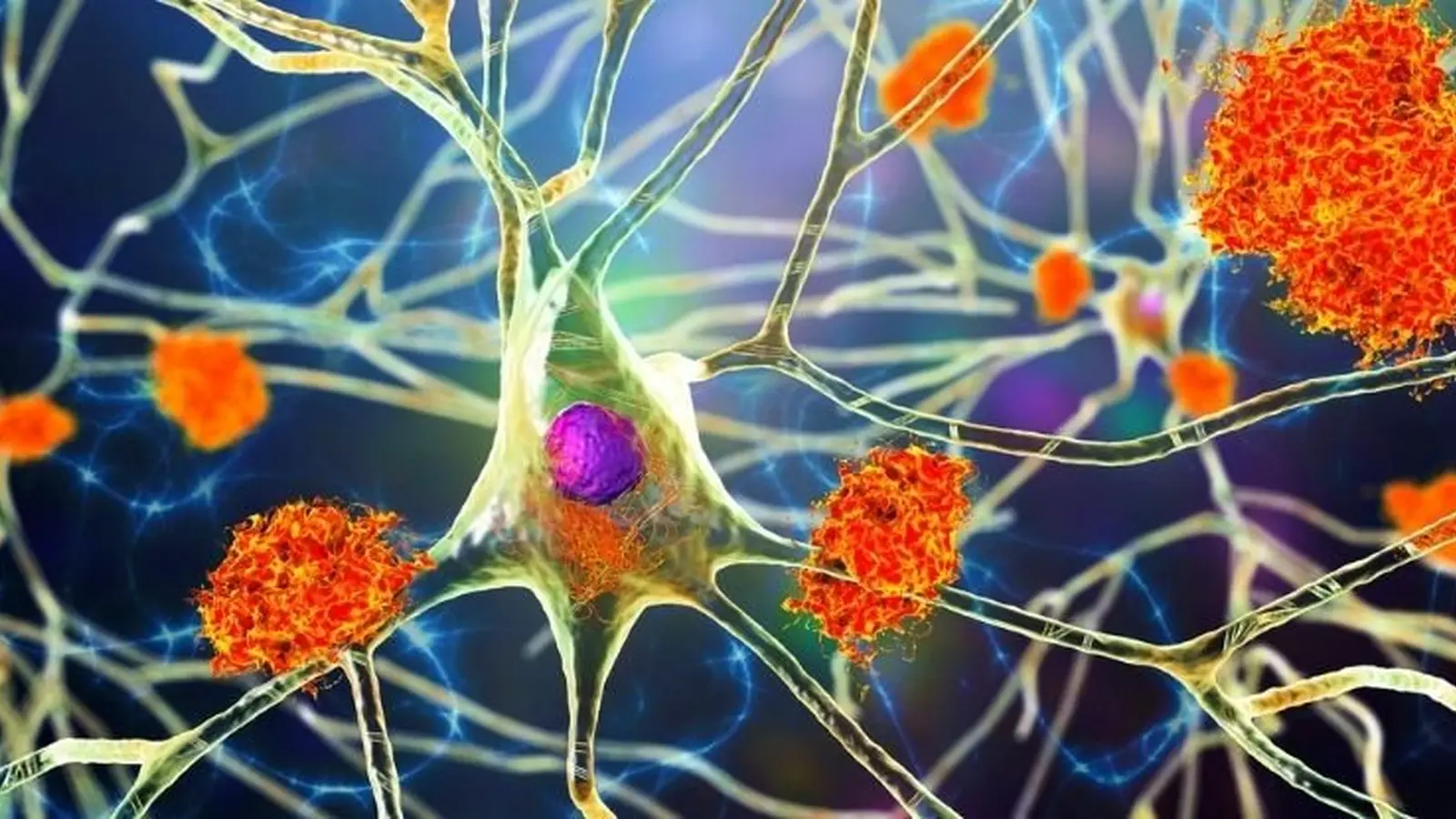

Eine umfangreiche retrospektive Auswertung fast einer halben Million Patientenakten, veröffentlicht 2023, fand wiederholt Zusammenhänge zwischen schweren viralen Infektionen und einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Nach Durchsicht mehrerer Kohorten berichteten die Forschenden von 22 reproduzierbaren Beziehungen zwischen früheren Virusexpositionen und späterer Neurodegeneration. Die Ergebnisse stützen die wachsende Evidenz, dass manche viralen Erkrankungen und die dadurch ausgelöste Entzündung im Nervensystem wichtige, potenziell veränderbare Risikofaktoren für Demenzen und verwandte Störungen sein könnten.

Studienaufbau und zentrale Ergebnisse

Das Forschungsteam nutzte einen epidemiologischen, datengetriebenen Ansatz, um medizinische Akten systematisch nach Verknüpfungen zwischen viralen Diagnosen und sechs großen neurodegenerativen Erkrankungen zu durchsuchen. In der Entdeckungsphase verglichen die Forschenden etwa 35.000 finnische Patienten mit diagnostizierter Neurodegeneration mit rund 310.000 alters-, geschlechts- und zeitlich gematchten Kontrollen. Diese Analyse lieferte zunächst 45 Kandidatenassoziationen, die anschließend in einem unabhängigen Validierungsdatensatz—der UK Biobank mit etwa 100.000 Datensätzen—überprüft wurden. Am Ende blieben 22 robuste Verknüpfungen bestehen.

Besonders auffällig war die starke Assoziation zwischen viraler Enzephalitis (einer durch Viren verursachten Hirnentzündung) und dem späteren Auftreten von Alzheimer: Personen mit früherer viraler Enzephalitis hatten deutlich höhere Odds für die Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung. Schwere Atemwegsinfektionen wie Pneumonien nach Influenzainfektionen standen im Zusammenhang mit erhöhten Risiken für Alzheimer, Demenz allgemein, Parkinson sowie die amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Auch intestinale Virusinfektionen, virale Meningitis und die Reaktivierung des Varicella-Zoster-Virus (Verursacher von Gürtelrose) zeigten Verbindungen zu mehreren neurodegenerativen Endpunkten.

Bemerkenswert ist, dass einige dieser Assoziationen bis zu 15 Jahre nach der akuten Infektion anhielten. Die Studie fand keine Hinweise darauf, dass frühere Virusinfektionen das Risiko für spätere neurodegenerative Erkrankungen verminderten.

Warum Viren das Gehirn treffen können — neurobiologische Erklärungen

Ungefähr 80 % der in der Analyse identifizierten Viren gelten als neurotrop, das heißt, sie können die Blut-Hirn-Schranke überwinden oder auf andere Weise neurales Gewebe beeinflussen und dadurch direkt oder indirekt Entzündungsreaktionen im Zentralnervensystem auslösen. Neuroinflammation wird inzwischen als ein zentraler Faktor in der Pathophysiologie von Alzheimer, Parkinson und anderen degenerativen Erkrankungen betrachtet. Aber wie könnten Viren langfristig zum Hirnabbau beitragen?

Folgende Mechanismen sind plausibel und werden in der Literatur diskutiert:

- Direkte neuronale Schädigung: Einige Viren können Neurone infizieren und akut oder subakut schädigen. Selbst wenn eine Infektion klinisch abklingt, können verbleibende Schäden oder eine gestörte neuronale Homöostase langfristige Folgen haben.

- Chronische oder wiederkehrende Entzündung: Virale Reaktivierungen (z. B. Varicella-Zoster) oder persistierende low-level-Infektionen können eine andauernde Aktivierung des angeborenen Immunsystems im Gehirn bewirken, die Mikroglia und Astrozyten aktiviert und so schädliche Zytokinkaskaden auslöst.

- Förderung proteinopathischer Prozesse: Entzündungsreaktionen können die Proteinfaltung und -beseitigung stören; dies fördert die Ansammlung fehlgefalteter Proteine wie Amyloid-beta und Tau bei Alzheimer oder alpha-Synuclein bei Parkinson.

- Systemische Auswirkungen: Schwere systemische Infektionen führen zu Hypoxie, metabolischem Stress und Gerinnungsstörungen, die indirekt das Gehirn schädigen und neurodegenerative Prozesse beschleunigen können.

- Immunologisches Cross-Reactivity: In seltenen Fällen könnten immunologische Reaktionen gegen virale Antigene auch neuronale Strukturen angreifen (Molekulare Mimikry) und so autoimmun vermittelte Nervenschäden auslösen.

Wichtig ist, dass die retrospektive Natur der Studie Kausalität nicht beweist. Die aufgezeigten Mechanismen liefern jedoch biologisch plausible Pfade, die erklären, warum eine akute oder wiederkehrende Virusinfektion Jahre später zu einer erhöhten Inzidenz neurodegenerativer Erkrankungen führen könnte.

Welche konkreten Viren stehen im Fokus?

Die Analyse nannte mehrere Virustypen, die wiederholt mit späterer Neurodegeneration in Verbindung gebracht wurden. Dazu gehören Influenza-Viren (insbesondere bei komplizierten Verläufen mit Pneumonie), enterale (Darm-)Viren, Herpesviren wie Varicella-Zoster, sowie Erreger, die Enzephalitiden oder Meningitiden verursachen. Frühere Forschungsarbeiten verknüpften außerdem Epstein-Barr-Virus (EBV) mit einem erhöhten Multiple-Sklerose-Risiko, was das Bild vervollständigt, dass unterschiedliche Viren je nach Empfindlichkeit des Wirts verschiedene neurologische Langzeitfolgen haben können.

Frühere Hinweise und ergänzende Studien

Die neuen epidemiologischen Signale fügen sich in ein wachsendes Puzzle: Bereits in anderen großen Beobachtungsstudien und experimentellen Modellen wurden Verbindungen zwischen viralen Infektionen, Immunaktivierung und neurodegenerativen Prozessen beschrieben. Ein Beispiel ist die 2022 publizierte Arbeit, die eine starke Assoziation zwischen EBV-Infektion und Risiko für Multiple Sklerose aufzeigte. Ebenso dokumentieren neuropathologische Untersuchungen nach bestimmten Enzephalitiden langanhaltende Veränderungen im Gehirn, die mit späteren kognitiven Beeinträchtigungen korrelieren.

Zusätzlich haben Studien zu postinfektiösen Syndromen wie Long-COVID das Interesse an den Langzeitfolgen viraler Belastungen für das Nervensystem verstärkt. Zwar sind die Mechanismen nicht identisch, doch zeigen diese Daten, dass akute Virusinfektionen bleibende neurologische Spuren hinterlassen können—bei manchen Patientengruppen ausgeprägter als bei anderen.

Öffentliche Gesundheit, Impfung und Prävention: Was bedeutet das für die Bevölkerung?

Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit hat die Studie mehrere wichtige Implikationen. Erstens existieren für einige der identifizierten Erreger wirksame Impfstoffe—zum Beispiel gegen Influenza, Pneumokokken (als Folgeerreger bei bakterieller Superinfektion) und Varicella-Zoster (gegen Gürtelrose). Impfungen reduzieren Krankenhausaufenthalte, schwere Verläufe und damit auch die Wahrscheinlichkeit systemischer und zentralnervöser Entzündungsreaktionen, die potenziell neurodegenerative Pfade auslösen können.

Doch welche Erwartungen sind realistisch? Eine Impfung wird nicht jede Infektion verhindern, und nicht jeder schwere Verlauf führt zu späterer Neurodegeneration. Trotzdem könnte eine flächendeckend bessere Vorsorge—insbesondere bei älteren Menschen und vulnerablen Gruppen—dazu beitragen, die Belastung durch schwere Virusinfektionen zu senken und damit möglicherweise auch die langfristigen neurologischen Folgen zu reduzieren.

- Gezielte Impfprogramme für ältere Erwachsenengruppen (z. B. Zoster- und Grippeimpfung) können die Zahl schwerer Infektionen und Hospitalisierungen mindern.

- Bessere Behandlung akuter viraler Erkrankungen, frühzeitige antivirale Therapie und optimierte Nachsorge könnten das Risiko von Komplikationen verringern.

- Aufklärung über Hygienemaßnahmen und Infektionsprävention bleibt zentral, um die Exposition in allgemeinen Risikogruppen zu minimieren.

Aus epidemiologischer Sicht wäre es sinnvoll, langfristige Register und prospektive Kohortenstudien auszubauen, um besser zu verstehen, wie Impfstatus, Schweregrad der Infektion, Komorbiditäten und genetische Vulnerabilität zusammenspielen.

Methodische Grenzen, Unsicherheiten und nächste Schritte in der Forschung

So aussagekräftig die Daten auch sind, die Studie hat klare Grenzen, die bei Interpretation und Politikberatung berücksichtigt werden müssen. Als retrospektive, beobachtende Analyse kann sie Assoziationen identifizieren, nicht aber Kausalität nachweisen. Mögliche Verzerrungsquellen sind unter anderem:

- Confounding: Ungemessene Kontrolle für Begleiterkrankungen, sozioökonomische Faktoren oder Lebensstil könnte Residualverzerrungen lassen.

- Detektionsbias: Personen, die häufiger medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, werden eher sowohl für Virusdiagnosen als auch für neurodegenerative Erkrankungen erfasst.

- Diagnose- und Codierungsunterschiede zwischen Ländern und Gesundheitssystemen: Unterschiede in der Dokumentation können die Vergleichbarkeit beeinträchtigen.

- Latenzzeit und Reverse Causation: Frühstadien einer Neurodegeneration könnten das Infektionsrisiko erhöhen (z. B. durch Immunveränderungen oder Verhaltensänderungen), was die Richtung der Assoziation verschleiern würde.

Die Forschenden fordern daher mechanistische Studien (in vitro und in vivo) sowie prospektive Beobachtungs- und Interventionsstudien, um die Kausalität zu testen: Würden Impfstoffe oder antivirale Therapien langfristig das Risiko für Demenzen senken? Solche Fragen ließen sich am besten in randomisierten Studien oder groß angelegten, gut kontrollierten Längsschnittuntersuchungen beantworten.

Darüber hinaus sind personalisierte Ansätze wichtig: Nicht jede Person, die eine schwere Virusinfektion erleidet, entwickelt später eine neurodegenerative Erkrankung. Genetische Prädispositionen (z. B. ApoE-Genvarianten), vorbestehende Gefäßschäden, metabolische Erkrankungen und immunologische Profile könnten moderierende Rollen spielen.

Schließlich bleibt die Frage offen, in welchem Ausmaß unterschiedliche Viren multifaktoriell auf gemeinsame neurodegenerative Pfade einwirken. Ein integrativer Forschungsansatz, der Epidemiologie, Neuropathologie, Immunologie und Molekularbiologie verbindet, ist notwendig, um tragfähige Interventionen zu entwickeln.

Die neue Analyse erweitert unser Verständnis darüber, wie Infektionskrankheiten langfristig die Gehirngesundheit beeinflussen können, und liefert wertvolle Hinweise für politische Maßnahmen zur Infektionsvorsorge, ohne jedoch alleinige Handlungsempfehlungen ableiten zu wollen.

Für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Gesundheitsfachpersonen bedeutet das: Aufmerksamkeit für die Verhütung schwerer Infektionen bleibt ein realistischer, pragmatischer Hebel—insbesondere durch Impfprogramme, frühzeitige Therapie und die Minimierung von Krankenhausaufenthalten. Zugleich ist Vorsicht geboten, nicht übermäßig alarmistisch zu interpretieren: Epidemiologische Assoziationen geben Anlass zur vertieften Forschung, nicht zu voreiligen Schlüssen über Ursache und Wirkung.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen