8 Minuten

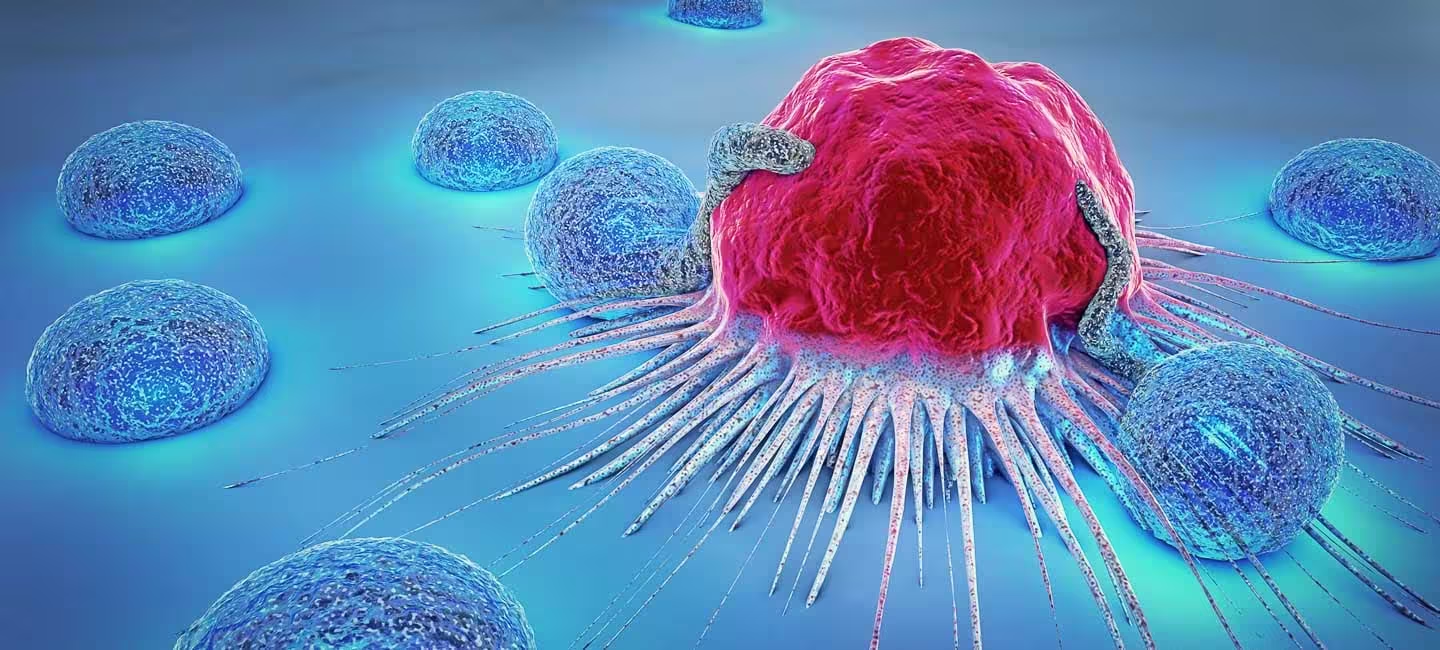

Seit Jahrzehnten entfernen Chirurgen Lymphknoten bei Krebsoperationen, um Streuherde zu erkennen und die lokale Tumorkontrolle zu verbessern. Doch neue immunologische Erkenntnisse fordern ein Umdenken: Lymphknoten sind nicht nur passive Filter, sondern aktive Zentren der Immunantwort. Was bedeutet das für die Praxis der onkologischen Chirurgie und für Patienten, die heute Immuntherapien erhalten?

Warum Lymphknoten mehr sind als ein Staging-Instrument

Lymphknoten gelten als sekundäre lymphatische Organe, in denen dendritische Zellen, T‑Zellen und B‑Zellen Informationen austauschen und adaptive Antworten organisieren. In einfachen Worten: Hier lernen Immunzellen, Tumorantigene zu erkennen und aus einem unspezifischen in einen gezielten Angriff überzugehen. Neue Laborstudien zeigen, dass Lymphknoten eine aktive Rolle beim Aufbau und Erhalt tumorspezifischer CD8+ T‑Zellen spielen, die für die Eliminierung von Krebszellen zentral sind.

Stellen Sie sich vor, ein Lymphknoten ist nicht nur ein Kontrollposten, sondern ein Kasernenhof, in dem Truppen rekrutiert, ausgebildet und strategisch versetzt werden. Wenn diese Ausbildungsstätte entfernt wird, schrumpft womöglich die Zahl der einsatzbereiten Einheiten — ein Problem, wenn Patientinnen und Patienten später eine Immuntherapie erhalten, die genau diese Einheiten reaktivieren soll.

Wie Lymphknoten die Anti-Tumor-Immunität formen

Architektur, Zellen und Signalwege

Die mikroanatomische Struktur von Lymphknoten schafft Nischen, in denen antigenpräsentierende Zellen Tumorpeptide zeigen und naive T‑Zellen zur Proliferation und Differenzierung anregen. Stromalzellen, spezialisierte dendritische Zellen und Chemokin‑Gradienten erhalten diese Umgebung. Insbesondere Speicher‑ und Gedächtnis‑CD8+ T‑Zellen scheinen in Lymphknoten längerfristig albergen zu bleiben und bei Bedarf Effektorzellen zu generieren, die in den Tumor einwandern.

Immuncheckpoint‑Blockaden wie Anti‑PD‑1/PD‑L1 sind darauf angewiesen, erschöpfte T‑Zellen zu reaktivieren. Fehlt jedoch ein reservoirähnlicher Lymphknoten, der diese T‑Zellen neu speisen oder rekrutieren kann, lässt sich die Wirksamkeit solcher Therapien theoretisch abschwächen. Diese Beobachtungen stammen überwiegend aus Mausmodellen, ex vivo Analysen und Gewebestudien; die Übertragung auf den klinischen Alltag erfordert jedoch kontrollierte Studien.

Präklinische Hinweise: Grenzen und Chancen

- Tierexperimente zeigen, dass eine radikale Lymphknotendissektion die Population tumorspezifischer CD8+ T‑Zellen reduzieren kann.

- Ex vivo Studien an humanem Gewebe deuten darauf hin, dass bestimmte Lymphknoten als Quelle für reaktivierbare T‑Zellen fungieren.

- Diese Befunde sind biologisch plausibel, müssen aber durch randomisierte klinische Studien verifiziert werden, um Einfluss auf Behandlungsergebnisse konkret zu belegen.

Chirurgische Praxis: Zwischen Tumorkontrolle und Immunerhalt

Warum Lymphknoten weiterhin entfernt werden

Operative Entfernung von Lymphknoten hat zwei unmittelbare Ziele: präzises Staging und lokale Kontrolle. Die pathologische Untersuchung liefert prognostische Informationen und beeinflusst die Auswahl systemischer Therapien. Die Sentinel‑Lymphknotenbiopsie als Minimalzugangskonzept hat die Notwendigkeit umfangreicher Lymphadenektomien in vielen Tumorentitäten reduziert — etwa bei Brustkrebs oder bestimmten Hauttumoren.

Das Entfernen nur des Sentinelknotens senkt das Risiko für Lymphödem, Infektionen und Funktionseinschränkungen, die eine starke Lebensqualitätsbelastung darstellen können. Gleichzeitig bleibt die Frage offen: In welchen Situationen wiegt der kurzfristige onkologische Vorteil eines radikaleren Eingriffs schwerer als das mögliche langfristige Defizit der antitumoralen Immunüberwachung?

Neben funktionellen Folgen sind auch metabolische und immunologische Komplikationen dokumentiert: chronische Schmerzen, Einschränkungen beim Gebrauch des betroffenen Arms oder Beins sowie wiederkehrende Infektionen. Neu hinzugekommen ist die Sorge, dass umfangreiche Dissektionen die Wirksamkeit moderner systemischer Therapien beeinträchtigen könnten, besonders wenn diese auf eine intakte lymphatische Architektur angewiesen sind.

Aktuelle Trends und Strategien zur Risikoreduktion

In den letzten zehn Jahren hat die onkologische Chirurgie einen klaren Trend zu weniger invasiven, zielgerichteteren Eingriffen gezeigt. Dazu gehören:

- Sentinel‑Lymphknotenbiopsie statt flächendeckender Lymphadenektomie dort, wo es klinisch vertretbar ist.

- Selektive nodale Dissektion, basierend auf individualisiertem Risikoprofil des Tumors.

- Bildgebende Verfahren und perkutane Biopsien als nichtinvasive Alternativen für das Staging.

Diese Ansätze reduzieren kurzfristige Morbidität und können potenziell die immunologische Kapazität bewahren — ein Faktor, der zunehmend relevant wird, wenn Patienten später Immuncheckpoint‑Therapien oder Vakzine erhalten sollen.

Wichtige Entdeckungen und klinische Folgen

Forschungsteams identifizierten spezifische Zelltypen und Mikrokompartimente in Lymphknoten, die als Reservoir für tumorspezifische CD8+ T‑Zellen fungieren. Die Erhaltung dieser Reservoirs scheint die Bereitschaft des Immunsystems zu stärken, bei Therapiebeginn schnell Effektorantworten zu bilden. Entfernt man diese Strukturen unselektiv, könnte das die Antwort auf Immuntherapien abschwächen.

Dennoch lässt sich die klinische Praxis nicht allein auf Basis präklinischer Daten ändern. Randomisierte Studien und groß angelegte Beobachtungsanalysen müssen zeigen, ob Patienten mit limitierter versus ausgedehnter Knotenentfernung unterschiedliche Langzeit-outcomes haben — insbesondere in Kombination mit Checkpoint‑Inhibitoren, CAR‑T‑Zelltherapien und therapeutischen Krebsimpfstoffen.

Bis solche Daten vorliegen, bleibt die individualisierte Entscheidungsfindung zentral: Tumorbiologie, Stadium, Komorbiditäten des Patienten und verfügbare systemische Therapien müssen in interdisziplinären Tumorkonferenzen abgewogen werden.

Expertinnenblick: Operation als Balanceakt

„Chirurgie war immer das Sicherheitsnetz: Krankheit entfernen und Funktion erhalten“, erklärt Dr. Maria Alvarez, chirurgische Onkologin und Forscherin im Bereich Krebsimmunologie. „Diese Balance verschiebt sich, wenn wir begreifen, wie die Immunorganisation die langfristige Tumorkontrolle beeinflusst. Wo möglich, können gezielte Eingriffe, die Teile des lymphatischen Netzwerks schonen, langfristig von Vorteil sein, weil sie die Orte erhalten, an denen anti‑tumorale T‑Zellen entstehen.“

Dr. Alvarez betont die Notwendigkeit prospektiver Daten: „Wir brauchen klinische Studien, die untersuchen, welche Patientinnen und Patienten von konservativen nodalen Strategien profitieren, ohne die onkologische Sicherheit zu gefährden. Die Kombination aus chirurgischer Präzision, Immuntherapie und gezielter Medikation wird die nächste Entwicklungsstufe in der personalisierten Krebsbehandlung sein.“

Zukunftsperspektiven: Personalisierte Knoten‑Kartierung und immunschonende Chirurgie

Neue technische Möglichkeiten versprechen, Operationen individualisierter zu machen. Molekulare Kartierung von Lymphknotenaktivität — mittels Einzelzellsequenzierung, räumlicher Transkriptomik und hochauflösender Bildgebung — könnte anzeigen, welche Knoten immunologisch wichtig sind und welche am höchsten metastatisches Risiko tragen. So ließe sich theoretisch gezielt jene Lymphknoten entfernen, die tumorseitig relevant sind, und gleichzeitig jene schonen, die als Immunreservoir dienen.

Parallel entwickeln sich systemische Therapien weiter. Immuntherapien, zielgerichtete Wirkstoffe und therapeutische Vakzine könnten teilweise die Funktionen verlorener Lymphknoten kompensieren, indem sie das Immunsystem neu trainieren oder spezifische Effektorzellen verstärken. Besonders interessant sind Ansätze, die lokale Immunreaktionen in Tumoren fördern oder peripher Speicherzellen rekrutieren.

Technologien, die bereits heute vielversprechend aussehen

- Single‑cell RNA‑Sequencing zur Identifikation funktionell unterschiedlicher Zelltypen in Lymphknoten.

- Spatial Transcriptomics zur Bestimmung der räumlichen Organisation von Immunzellen.

- Intraoperative Lymphflussvisualisierung und fluoreszenzgestützte Sentinel‑Node‑Identifikation.

- Bildgebende Biomarker, die Entzündung und Immunaktivität in Lymphknoten anzeigen.

In Kombination könnten diese Technologien eine neue Ära der Operationseinplanung ermöglichen — weniger „one‑size‑fits‑all“, mehr maßgeschneiderte Eingriffe, die sowohl onkologische Sicherheit als auch immunologische Substanz berücksichtigen.

Praktische Fragen für Patientinnen und Patienten

Viele Betroffene fragen sich heute: Sollte ich meine Lymphknoten entfernen lassen, wenn später möglicherweise eine Immuntherapie ansteht? Die Antwort ist selten schwarz‑weiß. Folgende Überlegungen sind wichtig:

- Welches Tumorstadium und welche Histologie liegen vor? Einige Tumoren metastasieren sehr früh in Lymphknoten, andere weniger.

- Ist eine adjuvante oder neoadjuvante Immuntherapie geplant? Das kann die Entscheidung für ein konservativeres Vorgehen beeinflussen.

- Welche Nebenwirkungen wären bei einer vollständigen Lymphknotenentfernung wahrscheinlich, und wie würden sie die Lebensqualität beeinträchtigen?

- Sind alternative Staging‑Methoden wie PET‑CT oder perkutane Biopsie verfügbar und aussagekräftig?

Diese Fragen lassen sich am besten in einer interdisziplinären Tumorkonferenz beantworten, in die Chirurgen, Onkologen, Radiologen, Pathologen und Immunologen eingebunden sind. Nur so entsteht eine ganzheitliche, patientenzentrierte Entscheidung.

Wissenschaftlicher Ausblick und offene Fragen

Die aktuelle Forschung eröffnet faszinierende, aber auch komplexe Perspektiven. Wichtige offene Punkte sind:

- Wie generalisierbar sind präklinische Befunde für verschiedene Tumorarten beim Menschen?

- Welche Lymphknoten‑Typen sind für die Immunüberwachung am wichtigsten, und lassen sie sich intraoperativ identifizieren?

- Inwieweit können systemische Therapien verlorene lymphatische Funktionen ersetzen oder kompensieren?

- Wie wirken sich Lymphknotenentfernungen langfristig auf Rezidiv‑ und Überlebensraten in großen Kohorten aus?

Beantwortet man diese Fragen in den kommenden Jahren, könnte das die kardinale Praxis der onkologischen Chirurgie verändern — nicht durch Ideologie, sondern durch evidenzbasierte Feinsteuerung.

Die Entscheidung, ob Lymphknoten entfernt werden sollen, bleibt komplex und individuell. Während Lymphadenektomien nach wie vor Leben retten und für präzise Diagnostik unverzichtbar sind, macht die zunehmende Erkenntnis der immunologischen Rolle der Lymphknoten deutlich: Operationen sollten so geplant werden, dass sie sowohl kurzfristig Tumorlast verringern als auch langfristig die Fähigkeiten des Immunsystems erhalten, den Krebs zu kontrollieren.

Was bleibt ist ein Aufruf zur Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und Immunologen, mehr klinische Studien und eine offene Kommunikation mit Patientinnen und Patienten über Chancen, Risiken und mögliche Langzeitfolgen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen