7 Minuten

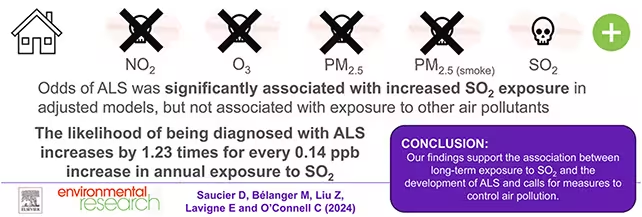

Eine neue kanadische Fall-Kontroll-Studie legt nahe, dass langfristige Wohnort‑Exposition gegenüber Schwefeldioxid (SO2), einem typischen Bestandteil fossiler Brennstoffemissionen, mit einem erhöhten Risiko für amyotrophe Lateralsklerose (ALS) verbunden sein könnte. Die Untersuchung vergleicht Fälle und Kontrollen anhand von Luftqualitätsdaten am Wohnort und wirft Fragen zur Rolle von Luftverschmutzung bei neurodegenerativen Erkrankungen auf.

Was die Studie untersucht hat und wie

Design, Teilnehmer und Datengrundlage

Die Forschenden verglichen 304 Personen mit einer ALS-Diagnose mit 1.207 gesunden Kontrollpersonen, abgeglichen nach Alter und Geschlecht. Für jeden Teilnehmer wurden historische Luftqualitätsdaten herangezogen, die mit der primären Wohnadresse verknüpft wurden, um die individuelle Langzeit‑Exposition gegenüber mehreren Luftschadstoffen zu schätzen.

Fokus auf Schwefeldioxid und andere Schadstoffe

Im Zentrum der Analyse stand Schwefeldioxid (SO2), ein Gas, das bei der Verbrennung von Kohle und ölhaltigen Kraftstoffen entsteht. Zusätzlich bewerteten die Forschenden Stickstoffdioxid (NO2) und weitere emissionsbedingte Luftschadstoffe, die häufig mit Verkehrs‑ und Industriequellen assoziiert werden — darunter Feinstaub (PM2.5) und sekundäre Ammonium‑/Sulfat‑Partikel, die aus SO2‑Umwandlung resultieren können.

Methodische Feinheiten

Die Expositionsbestimmung nutzte Modellrechnungen und Messdaten aus kommunalen und regionalen Überwachungsnetzen, kombiniert mit GIS‑basierten Zuordnungen zu Wohnorten. Statistische Modelle adjustierten für sozioökonomische Variablen und andere mögliche Störfaktoren. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass beobachtete Zusammenhänge nicht primär durch Unterschiede im Gesundheitsverhalten, Zugang zu Versorgung oder andere Confounder erklärt werden.

Zentrale Ergebnisse: SO2 sticht heraus

Nach Adjustment für bekannte Kovariaten zeigte sich in dieser Auswertung nur für SO2 eine robuste, statistisch signifikante Assoziation mit ALS. Interessanterweise waren höhere SO2‑Konzentrationen in den Jahren unmittelbar vor dem Symptombeginn stärker mit der Erkrankung verknüpft als frühere Expositionen.

Die Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass die untersuchten Regionen größtenteils innerhalb geltender Luftqualitätsgrenzwerte lagen. Das macht die Ergebnisse bemerkenswert, weil sie nahelegen, dass bereits als „zulässig“ betrachtete Konzentrationen neurologische Risiken bergen könnten. Vorangehende Studien hatten teilweise eine Beziehung zwischen NO2 und ALS gezeigt — in dieser Analyse verschwand ein solcher Effekt jedoch nach vollständigem Adjustieren (Saucier et al., Environ. Res., 2025).

Wissenschaftlicher Kontext: Wie plausibel ist ein kausaler Zusammenhang?

ALS ist eine seltene, aber schwere neurodegenerative Erkrankung, die motorische Neurone zerstört und zu fortschreitender Lähmung führt. Die weltweite Inzidenz liegt grob bei 1–2 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner jährlich. Während einige Fälle auf genetische Mutationen (z. B. C9orf72, SOD1, TARDBP) zurückzuführen sind, bleibt die Mehrheit sporadisch ohne eindeutige familiäre Ursache. Aktuelle Forschung unterstützt ein multifaktorielles Krankheitsmodell: genetische Prädisposition interagiert mit Umweltfaktoren — Luftverschmutzung eingeschlossen — und löst pathophysiologische Prozesse wie oxidativen Stress, neuroinflammation und Proteinfehlfaltung aus.

Biologische Mechanismen: Wie SO2 das Nervensystem beeinflussen könnte

Es gibt mehrere plausible Mechanismen, die eine Verbindung zwischen SO2‑Exposition und Schädigung motorischer Neurone erklären könnten:

- Oxidativer Stress: SO2 und seine Reaktionsprodukte können freie Radikale bilden, die Zellstrukturen schädigen und die mitochondriale Funktion beeinträchtigen.

- Systemische und neuroinflammatorische Reaktionen: Inhalative Schadstoffe lösen Entzündungsreaktionen aus, die über systemische Zytokine auch das zentrale Nervensystem erreichen und Mikroglia aktivieren können.

- Partikelgebundene Effekte: SO2 wird in der Atmosphäre zu sulfathaltigen Partikeln umgewandelt, die tief in die Lunge eindringen und als Träger toxischer Verbindungen dienen können.

- Schädigung der Blut-Hirn-Schranke: Chronische Entzündung und oxidative Belastung können die Integrität der Blut‑Hirn‑Schranke kompromittieren und neurotoxische Substanzen leichter ins Gehirn lassen.

- Direkte toxische Effekte auf periphere Nerven: Langfristige Exposition kann auch periphere Nervenstrukturen und neuromuskuläre Synapsen beeinträchtigen, wodurch die Vulnerabilität motorischer Neurone steigt.

Diese Mechanismen sind zum Teil durch Tierversuche und In-vitro-Studien gestützt, wobei konkrete Pfade speziell zur ALS‑Pathogenese weiter erforscht werden müssen.

Stärken, Limitationen und Interpretationsspielraum

Stärken der Studie

- Fall-Kontroll‑Design mit Matching nach Alter und Geschlecht erhöht die Vergleichbarkeit.

- Detaillierte, räumlich zugeordnete Expositionsdaten erlauben eine differenziertere Risikoeinschätzung als grobe regionale Mittelwerte.

- Breite Adjustierung für sozioökonomische und weitere potenziell störende Variablen.

- Fokussierung auf SO2 liefert neue Hinweise, da vielerorts PM2.5 und NO2 häufiger untersucht werden.

Wichtige Einschränkungen

- Beobachtungsdesign: Korrelationen belegen keinen Kausalzusammenhang. Residuale Confounding-Quellen sind möglich.

- Expositionsmisclassification: Die Nutzung der primären Wohnadresse erfasst nicht immer tatsächliche Aufenthaltszeiten, Arbeitsorte oder Innenraumquellen (z. B. Heizung, Brennstoffnutzung).

- Generalisierbarkeit: Ergebnisse beruhen auf einer kanadischen Stichprobe — regionale Unterschiede in Emissionsquellen und Populationseigenschaften können die Übertragbarkeit einschränken.

- Fehlende mechanistische Belege aus derselben Studie: Obwohl plausible Mechanismen diskutiert werden, sind diese in epidemiologischen Arbeiten schwer direkt nachzuweisen.

Die Autorinnen und Autoren selbst plädieren deshalb für weitere Längsschnittstudien und experimentelle Forschung, um die zeitliche Abfolge und kausale Pfade klarer zu bestimmen.

Was bedeutet das für die öffentliche Gesundheit und Politik?

Aus Public‑Health‑Perspektive ergeben sich mehrere Implikationen. Wenn Luftschadstoffe — selbst in Konzentrationen innerhalb derzeitiger Grenzwerte — das Risiko für schwere neurologische Erkrankungen beeinflussen können, sind Prävention und strengere Emissionskontrollen zu erwägen.

Politische Handlungsfelder

- Überprüfung von Luftqualitätsstandards: Nationale Grenzwerte und WHO‑Empfehlungen sollten vor dem Hintergrund neuer Evidenz regelmäßig neu bewertet werden.

- Reduktion von Emissionen aus Kohle‑ und Ölverbrennung: Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien und Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Energiesektors.

- Verbesserte Überwachung: Ausbau lokaler Messnetze, smarte Sensorik und öffentlich zugängliche Datenportale erleichtern Risikoanalysen und Transparenz.

- Schutz vulnerabler Gruppen: Persönliche Expositionsmessungen und zielgerichtete Interventionen für Risikopopulationen (z. B. ältere Menschen, Anwohnerinnen nahe Industrieanlagen).

Konkrete Maßnahmen für Gemeinden und Einzelne

Auf kommunaler Ebene sind Investitionen in grüne Infrastruktur, Verkehrswende und schadstoffarme Heizungssysteme wirkungsvoll. Für Einzelpersonen können Luftreiniger, reduzierte Aufenthaltsdauer bei hoher Belastung und informierte Entscheidungen zur Wohnortwahl das persönliche Expositionsrisiko mindern. Ebenso wichtig sind Lobbyarbeit und lokale Initiativen, die saubere Energie und strengere Emissionsauflagen fordern.

Forschungsagenda: Was sollte als Nächstes passieren?

Die Studie eröffnet mehrere Forschungswege, die Wissenschaft, Behörden und Fördergeber priorisieren sollten:

- Längsschnittkohorten mit wiederholten Expositionsmessungen und biobanking für Biomarker (z. B. Entzündungsmarker, oxidative Stressparameter).

- Feinräumige Expositionsbewertung, die Innenraum‑ und berufliche Quellen, Verkehrsnahe Aufenthalte und persönliche Sensorik berücksichtigt.

- Mechanistische Laborforschung an humanen motorischen Neuronen und Tiermodellen, um spezifische toxische Pfade durch SO2 bzw. sulfathaltige Partikel zu identifizieren.

- Gen-Umwelt-Interaktionsstudien: Prüfung, ob genetische Risikofaktoren (z. B. C9orf72‑Mutation) die Empfindlichkeit gegenüber Luftschadstoffen modifizieren.

- Interventionsstudien: Evaluierung, ob Reduktion der SO2‑Exposition (z. B. durch Emissionsminderung) zu spürbaren Verringerungen des Erkrankungsrisikos führt.

Nur durch eine Kombination aus epidemiologischer, experimenteller und translationaler Forschung lässt sich das Risiko verlässlich quantifizieren und effektive Präventionsstrategien entwickeln.

Die vorliegende Analyse bietet damit weder einen endgültigen Beweis noch eine sofortige Handlungsanweisung für einzelne Menschen, wohl aber einen wichtigen Hinweis für Politik, Gesundheitssysteme und die Wissenschaft: Luftverschmutzung könnte ein bislang unterschätzter Faktor in der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen sein — und damit einer, den sich Prävention und Regulierung nicht leisten sollten zu ignorieren.

Angesichts globaler Energie‑ und Verkehrsstrukturen ist die Frage von übergreifender Relevanz: Wie viele weitere chronische Erkrankungen verknüpft Luftverschmutzung noch bedingt? Diese Studie liefert Argumente für einen vorsorgenden Ansatz, laufende Forschung und politische Maßnahmen zur Reduktion gesundheitsschädlicher Emissionen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen