7 Minuten

Eine groß angelegte Analyse von Gesundheitsdaten aus Südkorea und den USA zeigt: Nahezu jeder schwere kardiovaskuläre Vorfall – Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzinsuffizienz – wurde zuvor von einem oder mehreren von vier häufigen, veränderbaren Risikofaktoren begleitet. Diese Erkenntnis stärkt die Botschaft, dass Prävention und frühe Therapie den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen können.

Vier veränderbare Risikofaktoren dominieren

Die Forscher werteten Gesundheitsdaten von mehr als 9 Millionen Erwachsenen aus zwei nationalen Kohorten aus. Sie identifizierten vier Hauptfaktoren, die den Großteil der schweren Ereignisse vorausgingen: Bluthochdruck (Hypertonie), erhöhte Cholesterinwerte, hoher Blutzucker (Hyperglykämie) und Tabakkonsum (aktuell oder in der Vergangenheit). Kombiniert standen diese kardiometabolischen Risiken bei 99 Prozent der registrierten kardiovaskulären Ereignisse während der Langzeitnachbeobachtung im Vorfeld.

Selbst in der Untergruppe mit der niedrigsten Inzidenz – Frauen unter 60 Jahren – lag der Anteil der Ereignisse mit mindestens einem dieser Risikofaktoren bei über 95 Prozent. Am häufigsten dokumentiert war Bluthochdruck: In beiden Kohorten hatten mehr als 93 Prozent derjenigen, die später einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzversagen erlitten, vorher eine diagnostizierte Hypertonie.

Was die Zahlen bedeuten

Diese Ergebnisse implizieren, dass die überwältigende Mehrheit schwerer kardiovaskulärer Ereignisse vorhersehbar und potenziell vermeidbar ist. Sie deuten nicht darauf hin, dass es keine seltenen, unvorhersehbaren Ursachen gibt, wohl aber darauf, dass die typischen, behandelbaren Risiken die Haupttreiber sind.

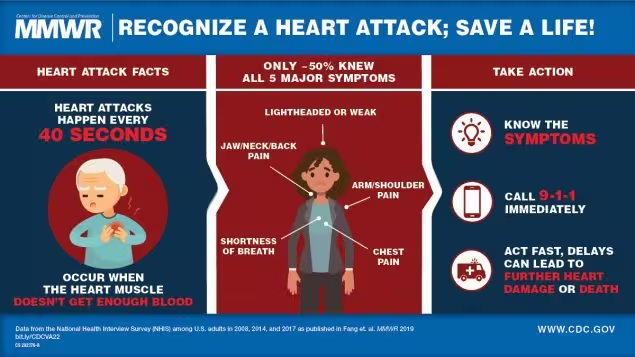

Mögliche Anzeichen eines Herzinfarkts. (CDC)

Wissenschaftlicher Kontext: Mechanismen, die verbinden

Die Verbindung zwischen Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, erhöhtem Blutzucker und Rauchen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist gut belegt. Gemeinsam fördern diese Faktoren die Entstehung und das Fortschreiten der Atherosklerose: die Ansammlung von Plaques in den Arterien, die zu Verengungen, Gefäßwandverletzungen und Thrombenbildung führen können.

- Bluthochdruck übt mechanische Belastung auf die Gefäßwände aus, verursacht Endothelschäden und beschleunigt die Plaquebildung.

- Erhöhte LDL‑Cholesterinwerte, besonders oxidiertes LDL, lagern sich in der Gefäßwand ab und fördern Entzündung und Plaques.

- Hyperglykämie führt zu Gefäßschäden durch glykative Belastung, oxidativen Stress und entzündliche Prozesse; langfristig verschlechtert sie die Gefäßfunktion.

- Rauchen schädigt Endothelzellen, fördert Entzündungen und die Thromboseneigung und potenziert so die Risiken weiterer Faktoren.

Zusammen erzeugen diese Prozesse ein biologisches Umfeld, das Herzinfarkte, ischämische Schlaganfälle und Herzversagen wahrscheinlicher macht. Das Studienergebnis bestätigt deshalb lange bekannte Pathomechanismen mit aktuellen, bevölkerungsweiten Daten.

Studienqualität und methodische Überlegungen

Die Untersuchung beruht auf Routinedaten großer nationaler Register – ein Vorteil hinsichtlich Repräsentativität, aber auch eine Herausforderung bei der Erfassung subklinischer Zustände oder bei variabler Diagnosestellung. Die Autoren weisen darauf hin, dass frühere Berichte über scheinbar „unerklärliche“ Herzereignisse möglicherweise subtile Risikofaktoren übersehen haben: unerkannte Hypertonie, leicht erhöhte Blutfett‑ oder Blutzuckerwerte oder Rauchexposition, die unter Schwellenwerten liegen.

Kardiologe Philip Greenland (Northwestern University) kommentierte, dass die Studie überzeugend zeige, wie häufig nicht-optimale Risikofaktoren vor schweren kardiovaskulären Ereignissen vorhanden sind. Ähnlich betonte Neha Pagidipati in einem Begleitkommentar, dass die Daten eine klare Richtung für Politik und klinische Praxis vorgeben: Früherkennung und Management sind vorrangig.

Was das für Prävention und klinisches Management bedeutet

Die praktische Konsequenz ist einfach, doch ihre Umsetzung ist komplex: systematisches Screening, bezahlbarer Zugang zu wirksamen Medikamenten und breit wirksame Programme zur Raucherentwöhnung. Konkret empfiehlt sich:

- Regelmäßige Blutdruckkontrollen – in der Hausarztpraxis, bei Check-ups und zunehmend auch in Apotheken oder via Telemedizin.

- Laboruntersuchungen zur Bestimmung von LDL‑Cholesterin, Gesamtcholesterin und Nüchtern‑Blutzucker oder HbA1c in definierten Intervallen je nach Risiko.

- Frühzeitige, individualisierte Lifestyle‑Beratung: mediterrane oder pflanzenbetonte Ernährung, Reduktion gesättigter Fette, regelmäßige körperliche Aktivität, Gewichtsmanagement.

- Therapie, wenn indikationsgerecht: Antihypertensiva (ACE‑Hemmer, ARBs, Thiazid‑Diuretika, Betablocker), Statine zur LDL‑Senkung, bei Bedarf neue Lipidsenker wie PCSK9‑Inhibitoren; bei Diabetes Metformin und moderne Glukose‑senkende Wirkstoffe mit kardio‑renalem Nutzen (SGLT2‑Hemmer, GLP‑1‑Rezeptoragonisten).

- Systematische Unterstützung zur Raucherentwöhnung: Verhaltenstherapie, Nikotinersatz, Vareniclin oder andere pharmakologische Hilfen kombiniert mit strukturierten Programmen.

Medikamente sind kein Ersatz für Lifestyle‑Maßnahmen, aber für viele Patientinnen und Patienten essenziell. Beispielsweise reduzieren Statine das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse unabhängig von Ausgangs-LDL-Werten deutlich, und antihypertensive Therapie senkt Mortalität und Schlaganfallrisiko substantiell.

Screening‑Intervalle und Risikostratifikation

Leitlinien variieren leicht, doch ein pragmatischer Ansatz ist: jährliche Blutdruckmessung, Lipid- und Glukosekontrolle alle 1–3 Jahre je nach individuellem Risiko. Für Menschen mit bereits dokumentierten Risikoerhöhungen sind engmaschigere Kontrollen nötig. Risikoalgorithmen (z. B. SCORE, ASCVD) helfen, einzelne Patienten zu priorisieren, ersetzen aber nicht die regelmäßige Überprüfung von konkreten Messwerten.

Folgen für die öffentliche Gesundheit: Politik, Kosten, Chancengleichheit

Auf Bevölkerungsebene sind die Implikationen weitreichend. Wenn 99 Prozent der schweren Herz‑Kreislauf‑Ereignisse mit vier veränderbaren Faktoren verbunden sind, lohnt sich Investition in:

- Breite, leicht zugängliche Screening‑Programme – etwa in Schulen, am Arbeitsplatz und in Community‑Health‑Centern.

- Subventionierte oder kostenfreie lebenswichtige Medikamente für Risikopatienten.

- Gezielte Präventionskampagnen gegen Rauchen und ungesunde Ernährung sowie Infrastruktur für Bewegungsförderung.

Solche Maßnahmen sind nicht nur klinisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich: Reduktion von Herzinfarkten und Schlaganfällen spart langfristig Krankenhauskosten, Rehabilitationsaufwand und Produktivitätsverluste.

Wichtig ist außerdem die soziale Dimension: Menschen in benachteiligten Lebenslagen haben oft schlechteren Zugang zu Screening, Gesundheitsinformationen und Medikamenten – dadurch steigt ihr Krankheitsrisiko. Gerecht ausgestaltete Präventionsstrategien können gesundheitliche Ungleichheit verringern.

Praxisbeispiele: Wie Vorsorge Leben verändert

Stellen Sie sich zwei typische Verläufe vor: Frau A, Mitte 50, lässt ihren Blutdruck einmal im Jahr messen, erhält bei Dauerwerten über 140/90 eine Therapie, senkt ihr LDL mit Statin und bleibt Nichtraucherin. Ihr Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall sinkt erheblich. Herr B, Anfang 60, hat unbehandelten Bluthochdruck und raucht; nach einem plötzlichen Schlaganfall ist sein Alltag oft dauerhaft beeinträchtigt. Diese Kontraste sind keine Einzelfälle, sondern spiegeln die Studie wider.

Neue Forschungslinien und offene Fragen

Die Studie beantwortet viele Fragen, wirft aber auch neue auf. Welche Rolle spielen genombasierte Risikomarker und Entzündungsparameter als Ergänzung zu den vier klassischen Faktoren? Wie können digitale Gesundheitslösungen (Wearables, Telemedizin) die Erkennung und das Management verbessern? Und wie lässt sich das System effizienter gestalten, damit präventive Maßnahmen nicht nur verfügbar, sondern auch genutzt werden?

Weitere Forschung sollte zudem Unterschiede zwischen Altersgruppen, Geschlechtern und ethnischen Gruppen differenziert analysieren, um maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln.

Was Patientinnen und Patienten jetzt tun können

- Lassen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck messen und kennen Sie Ihre Laborwerte (Cholesterin, Blutzucker).

- Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über individuelle Risikofaktoren und sinnvolle Präventionsschritte.

- Nutzen Sie verfügbare Hilfsangebote zur Raucherentwöhnung und zur Gewichtsreduktion.

- Informieren Sie sich über mögliche Nebenwirkungen und Langzeitnutzen von vorgeschlagenen Medikamenten – eine informierte Entscheidung verbessert Adhärenz.

Die Kernbotschaft ist klar: Die meisten katastrophalen Herz‑Kreislauf‑Ereignisse sind nicht plötzlich aus heiterem Himmel, sondern das Ergebnis langer, adressierbarer Prozesse. Frühzeitiges Handeln, sowohl individuell als auch systemisch, hat das Potenzial, Millionen von schweren Verläufen zu verhindern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen