9 Minuten

Eine überraschende Entdeckung aus der Grundlagenforschung macht Schlagzeilen: Ein einfaches, topisch aufgetragenes Gel auf Basis von Deoxyribose — einem natürlich vorkommenden Zuckerbestandteil der DNA — förderte in einem Mausmodell auffällig starke Haarneubildung. Die Studie, veröffentlicht in Front in Pharmacology (2024), öffnet ein mögliches neues Kapitel in der Behandlung androgenetischer Alopezie.

Was wurde gefunden und warum es auffällt

Androgenetische Alopezie, allgemein bekannt als erblich bedingter Haarausfall, ist die weltweit häufigste Form von Haarausfall. Ursache sind komplexe Wechselwirkungen aus Genetik, Hormonen (vor allem Dihydrotestosteron) und Alterungsprozessen. Klinisch beschränken sich zugelassene medikamentöse Optionen meist auf topisches Minoxidil und das oral verfügbare 5-alpha-Reduktase-Hemmer Finasterid (bei Männern). Beide Wirkstoffe können wirksam sein, zeigen aber nicht bei allen Patienten überzeugende Ergebnisse und haben potenzielle Nebenwirkungen.

Die neue Studie berichtet, dass ein auf Deoxyribose basierendes Gel in einem testosterongetriebenen Mausmodell der männlichen Glatzenbildung innerhalb weniger Wochen eine robuste Haarregeneration hervorrief — sichtbar durch das Wiederauftreten langer, dicker Haare in behandelten Arealen. Auffällig war, dass das Zucker-Gel in dieser präklinischen Vergleichsstudie eine ähnliche Wirkung wie topisches Minoxidil erzielte.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Deoxyribose & Hautphysiologie

Deoxyribose ist ein Pentosezucker, der als Baustein der Desoxyribonukleinsäure (DNA) bekannt ist. In der Forschung rund um Wundheilung und Geweberegeneration untersuchten Wissenschaftler, wie verschiedene Zuckermoleküle Zellantworten beeinflussen. Bei Untersuchungen zur Wundheilung fiel Teams an der University of Sheffield und der COMSATS University in Pakistan auf, dass das Fell rund um deoxyribose-behandelte Läsionen schneller nachwuchs als in Kontrollen. Aus dieser zufälligen Beobachtung entstand die Hypothese: Könnte Deoxyribose lokal die Haarfollikelaktivität stimulieren?

Biologisch erklärbar erscheint das Ergebnis durch mehrere potenzielle Mechanismen: Zuckermoleküle können als Signalmoleküle fungieren, die Zellmetabolismus und Reparaturprozesse modulieren. Zudem beobachteten die Autorinnen und Autoren vermehrte Gefäßdichte in behandelten Hautarealen, was auf eine verbesserte Mikroperfusion hindeutet — ein Faktor, der das Haarwachstum unterstützen kann, indem er die Nähr- und Sauerstoffversorgung der Haarzwiebel verbessert.

Aufbau der Studie: Modell, Methoden und Vergleichsgruppen

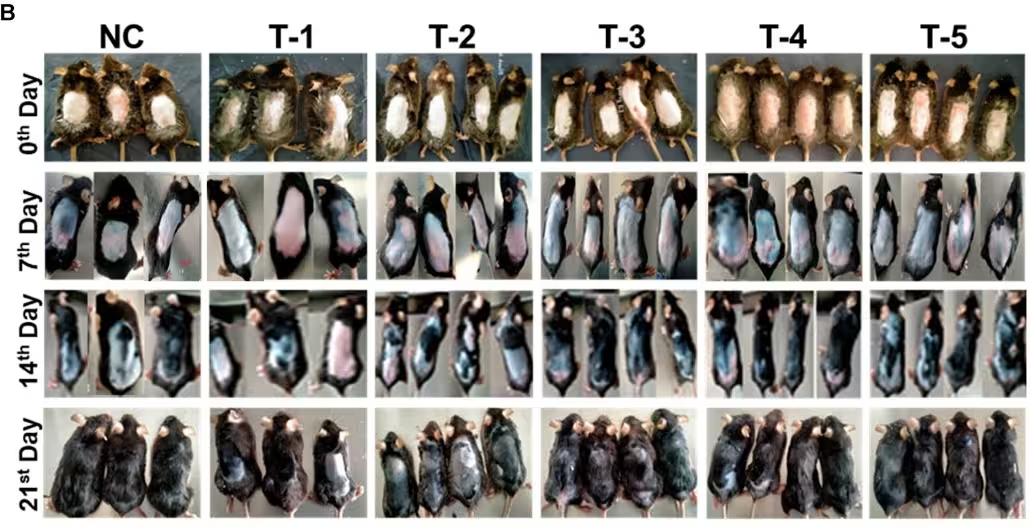

Für das Experiment verwendeten die Forscher männliche Mäuse, deren Haarausfall durch Testosteron verstärkt wurde — ein etabliertes Modell für männliche androgenetische Alopezie. Nach Rasur des dorsalen Hautareals trugen sie täglich ein biologisch abbaubares, als ungiftig beschriebenes Gel mit Deoxyribose auf. Vergleichsgruppen erhielten ein Kontrollgel ohne Wirkstoff, topisches Minoxidil oder eine Kombination aus Deoxyribose-Gel und Minoxidil. Die Beobachtungszeit betrug rund 20 Tage; fotografische Dokumentation erfolgte zu mehreren Zeitpunkten.

Quantitative Auswertungen umfassten visuelle Beurteilung des Haarwiederwuchses, Messung der Haardichte sowie histologische Untersuchungen der Haut, um Gefäßdichte und Follikelaktivität zu beurteilen. Diese mehrschichtige Methodik stärkt die Aussagekraft der Beobachtungen, bleibt aber naturgemäß präklinisch — Transfer auf den Menschen ist nicht unmittelbar gesichert.

Erblich bedingter Haarausfall zeigt sich bei Männern und Frauen unterschiedlich. (Oleg Elkov/Canva)

Ergebnisse im Detail: Haare, Gefäße und Hautreaktionen

Innerhalb weniger Wochen zeigten die Deoxyribose-behandelten Bereiche ein deutliches Haarwachstum: einzelne lange, dicke Haare bildeten sich über den behandelten Flächen. Quantitativ lagen sowohl das Deoxyribose-Gel als auch Minoxidil bei ungefähr 80–90 % Haarneuwuchs im verwendeten Mausmodell. Eine Kombinationstherapie addierte den Effekt nicht signifikant — das heißt: Das Zucker-Gel allein erzielte bereits eine starke Wirkung.

Histologisch ergaben sich Hinweise auf eine erhöhte Kapillardichte und gesteigerte Aktivität epidermaler Zellen in den Deoxyribose-gebenden Bereichen. Die Forscher interpretieren das als Zeichen einer verbesserten Mikrogefäßversorgung der Haarzwiebel, was zu einem größeren Follikeldurchmesser und kräftigeren Haarschaftbildungen führen kann.

Fotografien aus dem 20-Tage-Versuch zeigen die Unterschiede zwischen den Gruppen deutlich.

Vergleich zur Standardtherapie

Im direkten präklinischen Vergleich entsprach die Wirksamkeit des Deoxyribose-Gels derjenigen von Minoxidil. Das ist bemerkenswert, weil Deoxyribose als natürliches Molekül gilt und das eingesetzte Gel biologisch abbaubar und in Tierexperimenten als ungiftig beschrieben wurde. Für Patienten stellt sich natürlich die Frage: Könnte ein solches Produkt bald als günstige, verträgliche Alternative oder Ergänzung zur bestehenden Therapie dienen?

Wissenschaftliche und klinische Limitationen

Wichtig ist, die Ergebnisse nicht zu überschätzen. Die Studie blieb auf ein konkretes männliches Mausmodell mit testosteronabhängigem Haarausfall beschränkt. Die Wirkung bei weiblichen Formen der androgenetischen Alopezie, bei diffusen Haarausfallsmustern oder bei durch Chemotherapie verursachtem Haarverlust wurde nicht untersucht. Ebenfalls unklar sind die Langzeitwirkung, die optimale Dosis und die möglichen systemischen Effekte nach dauerhafter Anwendung.

Mechanistisch lässt sich derzeit nur spekulieren: Zwar sind verbesserte Blutversorgung und verstärkte epidermale Zellantworten plausibel, doch die molekularen Signalwege — etwa Einflüsse auf Wachstumsfaktoren, inflammatorische Prozesse oder metabolische Modulatoren — müssen noch präzise beschrieben werden. Ohne solche Daten bleiben Sicherheitsbewertungen und rationale Optimierungen der Formulierung schwierig.

Regulatorische Fragen und klinischer Weg

Um vom Tiermodell zur Therapie für Menschen zu gelangen, sind klar definierte Schritte nötig: Toxikologische Untersuchungen, Dosisfindungsstudien, Phase-1-Sicherheitsstudien und nachfolgende randomisierte Phase-2/3-Studien zur Wirksamkeit. Regulatorische Behörden wie die US-amerikanische FDA oder die EMA würden Daten zu Sicherheit, Stabilität der Formulierung, möglichen Interaktionen mit anderen topischen oder systemischen Medikamenten sowie zu Qualitätsstandards der Herstellung verlangen.

Ein weiterer Aspekt ist die Patentierbarkeit und wirtschaftliche Machbarkeit: Deoxyribose selbst ist ein chemisch simples, natürlich vorkommendes Molekül, was Patentschutz und damit kommerzielle Anreize erschweren könnte. Andererseits lassen sich spezifische Formulierungen, Galenik oder kombinierte Wirkstoffformulierungen patentieren — ein Pfad, den Pharmaunternehmen häufig wählen, um eine Investition in klinische Studien zu rechtfertigen.

Herstellungs- und Umweltaspekte

- Biologische Abbaubarkeit: Eine biologisch abbaubare Gelbasis reduziert Umweltauswirkungen und ist aus Nachhaltigkeitssicht vorteilhaft.

- Produktionskosten: Deoxyribose ist chemisch einfach herzustellen, was potenziell niedrigere Produktionskosten und einen besseren Zugang zur Therapie ermöglichen könnte.

- Lokale Verträglichkeit: Tierdaten sprechen für geringe Toxizität, doch immunologische oder dermatologische Nebenwirkungen beim Menschen müssen sorgfältig geprüft werden.

Expertenmeinungen: Realistische Erwartungen

Sheila MacNeil, Tissue Engineer an der University of Sheffield und Coautorin der Studie, bezeichnet die Ergebnisse als vielversprechend und fordert weitere Untersuchungen. Muhammad Anjum (COMSATS) und das Team betonen die Notwendigkeit kontrollierter klinischer Studien, um Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen zu prüfen.

Die klinische Dermatologin Dr. Laura Benson kommentiert: „Die präklinischen Resultate sind ermutigend, weil sie einen einfachen, biologisch plausiblen Mechanismus — verbesserte mikrovasculäre Unterstützung — adressieren. Doch Tierwirksamkeit ist kein Garant für menschlichen Erfolg. Gut designte Phase-1- und -2-Studien sind essenziell, um Dosierung, Sicherheit und Persistenz der Wirkung zu bewerten.“

Was Patientinnen und Patienten wissen sollten

- Vorläufige Befunde: Die Resultate stammen aus Tierversuchen. Bis zur Verfügbarkeit humaner Studiendaten sind Aussagen zur Wirksamkeit beim Menschen spekulativ.

- Kombination mit bestehenden Therapien: Erst wenn Wechselwirkungsdaten vorliegen, sollte ein gleichzeitiger Einsatz mit Minoxidil oder Finasterid erwogen werden.

- Langfristige Anwendung: Viele Haartherapien erfordern kontinuierliche Anwendung, damit der Nutzen erhalten bleibt. Ob das auch für ein Deoxyribose-Gel gilt, bleibt offen.

Zukünftige Forschungsfragen — was als Nächstes kommt

Mehrere Forschungsstränge sind logisch und notwendig:

- Mechanistische Arbeit: Welche Signalwege werden durch Deoxyribose beeinflusst? Sind Wachstumsfaktoren, Angiogenese-Stimulatoren oder entzündungsmodulierende Pfade beteiligt?

- Breitere präklinische Tests: Wirkung in weiblichen Modellen, in Modellen für diffusen Haarausfall oder bei chemotherapiebedingtem Haarverlust.

- Toxikologie und Pharmakokinetik: Aufnahme, mögliche systemische Verteilung und Metabolismus nach topischer Anwendung.

- Formulierungsentwicklung: Optimierung der Galenik, Haltbarkeit und Freisetzungsprofile.

- Design klinischer Studien: Start mit Phase-1-Sicherheitsstudien bei gesunden Freiwilligen, gefolgt von Phase-2-Studien bei Personen mit androgenetischer Alopezie.

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, realistische Endpunkte für Studien zu definieren: visuelle Haarzuwachs-Scores, objektive Haardichte-Messungen, qualitative Patient-Reported-Outcome-Maße (z. B. Zufriedenheit) und Sicherheitsendpunkte.

Warum das Potenzial größer ist als nur Haare zu wachsen

Abgesehen von direkten Anwendungen bei Haarausfall könnte ein sicherer, gut verträglicher Wirkstoff, der die lokale Vaskularisation und Geweberegeneration fördert, in mehreren Bereichen interessant sein: Wundheilung, Rekonstruktion nach Narbenbildung, sogar die Unterstützung von Haartransplantaten durch verbesserte Durchblutung wären denkbare Felder. Die interdisziplinäre Verknüpfung von Dermatologie, Gewebereparatur und Materialwissenschaft macht diesen Befund besonders relevant.

Stellen Sie sich vor, ein preiswertes, biologisch abbaubares Gel könnte nach Haartransplantationen die Einnistung verbessern oder bei Narbenanomalien die Regeneration unterstützen — das würde klinische Praxis und Versorgungsrealität verändern.

Gleichzeitig sollten Forschende und Kliniker realistisch bleiben: Viele Wirkstoffe zeigen in Tiermodellen positive Effekte, die sich nicht eins zu eins in humanen Studien reproduzieren lassen. Faktoren wie Hautstruktur, Haarzyklusdauer und Immunantwort unterscheiden sich zwischen Maus und Mensch und können die Übertragbarkeit beeinflussen.

Die Studie, publiziert im Juni 2024 von Teams der University of Sheffield und COMSATS University (Pakistan), beschreibt das Forschungsfeld als „schlecht erforscht“ und plädiert für intensivere Untersuchungen und neue therapeutische Ansätze.

Ob Deoxyribose-Gele künftig in der Apotheke, in der Klinik oder gar als frei verkäufliches Kosmetikum landen, hängt von laufenden und zukünftigen Studien ab. Bis dahin bleibt die Entdeckung ein spannender Ausgangspunkt — eine von vielen möglichen neuen Richtungen in der Haarforschung.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen