8 Minuten

Am 1. Oktober 2025 schrammte ein kleiner Asteroid mit der Bezeichnung 2025 TF nur knapp an der Erde vorbei. Der Brocken zog um 00:47:26 UTC über der Antarktis in einer Höhe von etwa 428 Kilometern vorbei — eine Flugbahn, die ihn in die typische Höhenzone der Internationalen Raumstation (ISS) brachte. Die Begegnung war spektakulär, aber für die meisten Menschen kaum spürbar. Hier erfahren Sie, wie die Entdeckung ablief, warum solche Nahvorbeiflüge wichtig sind und welche Lehren Astronomen daraus ziehen.

So verlief die Annäherung: ein kurzer, aber enger Vorbeiflug

Der Orbit von 2025 TF führte das Objekt in sehr geringer Höhe über die Erde; 428 Kilometer entsprechen etwa dem mittleren Bereich, in dem die ISS operiert (ungefähr 370–460 km). Obwohl dieser Abstand für astronomische Verhältnisse winzig ist, handelte es sich um einen nicht-impaktiven Vorbeiflug — das Gestein verfehlte die Oberfläche und setzte seinen Weg durchs All fort.

Diese Passage zählt zu den engsten jemals dokumentierten nicht-impaktierenden Vorbeiflügen. Den Rekord hält bislang der Asteroid 2020 VT4, der im November 2020 in rund 368 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeizog. Wichtig ist die Unterscheidung: Solche Abstände gelten nur für Objekte, die die Erde nicht getroffen haben. Geologische Hinweise zeigen, dass Einschläge in der Vergangenheit sehr viel näher und manchmal katastrophal waren.

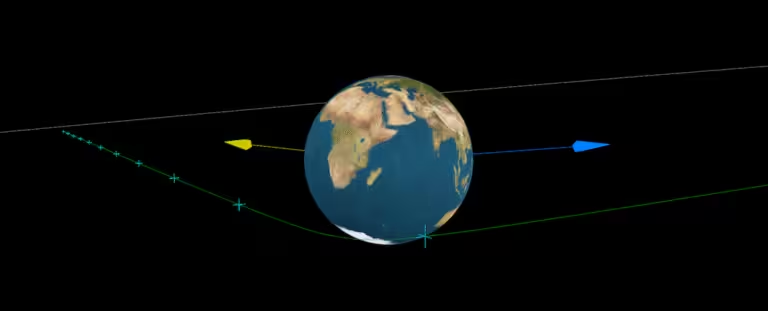

Diagramm der Bahn von 2025 TF (grüne Linie) während des nahen Vorbeiflugs.

Warum 2025 TF erst nach dem Vorbeiflug entdeckt wurde

Die Entdeckung von 2025 TF erfolgte erst nach dem engsten Annäherungspunkt. Die erste öffentliche Meldung kam von Beobachtungen am Kitt Peak–Bok-Observatorium in Arizona um 06:36 UTC, mehrere Stunden nach der nächsten Annäherung. Rückwärtsanalysen führten zu Aufnahmen des Catalina Sky Survey, die das Objekt etwa zwei Stunden nach dem Perigäum zeigten.

Die späte Entdeckung ist symptomatisch für eine bekannte Lücke in der Überwachung: sehr kleine Objekte mit Durchmessern von etwa 1 bis 3 Metern sind in den meisten Durchmusterungen zu schwach, um frühzeitig erkannt zu werden. Automatisierte Teleskope wie jene der Catalina Sky Survey, Pan-STARRS oder des Las Cumbres Observatory scannen regelmäßig große Himmelsareale, doch Meter-große Körper sind dunkel und meist erst in Reichweite entdecktbar.

Warum Meter-große Meteoroiden so schwer zu sehen sind

- Geringe Helligkeit: Kleine Objekte reflektieren wenig Sonnenlicht; ihre scheinbare Helligkeit fällt schnell unter die Empfindlichkeitsgrenze vieler Survey-Teleskope.

- Schnelle Relativbewegung: Nahe Vorbeiflüge führen zu hohen Winkelgeschwindigkeiten am Himmel, was die automatische Erkennung erschweren kann.

- Beobachtungsfenster: Manche Himmelsregionen sind für bestimmte Observatorien nur kurz sichtbar oder liegen in der Nähe der Sonne, wo Suche praktisch unmöglich ist.

Die Kombination dieser Faktoren bedeutet, dass viele Meter-große Objekte zwar häufiger als größere, aber dennoch oft unentdeckt bleiben — bis sie sehr nah sind oder atmosphärische Effekte verursachen.

Größe, Risiko und die voraussichtliche Zukunft von 2025 TF

Schätzungen zufolge war 2025 TF nur 1 bis 3 Meter groß. Ein Körper dieser Größe stellt generell kein globales Risiko dar: Beim Eintritt in die Erdatmosphäre würden meist Fragmentation und Vernebelung in großen Höhen die Folge sein. Solche Einschläge erzeugen beeindruckende Feuerbälle (Boliden) und gelegentlich meteoritenähnliche Fragmente, die den Boden erreichen können, doch sie verursachen in der Regel keine großflächigen Schäden.

Zum Vergleich: Das Tscheljabinsk-Ereignis 2013 wurde von einem Objekt mit schätzungsweise 17–20 Metern Durchmesser ausgelöst und verursachte durch die Luftdruckwelle erhebliche Sachschäden und Verletzungen. Das zeigt, wie dramatisch das Schadenspotenzial mit der Größe ansteigt. Meter-große Körper wie 2025 TF wären lokal bedeutend — etwa als spektakulärer Feuerball — aber kein Planetengefährdungsszenario.

Orbitalberechnungen des Jet Propulsion Laboratory (JPL) zeigen, dass sich 2025 TF jetzt wieder von der Erde entfernt. Aktuelle Projektionen deuten auf eine mögliche Rückkehr im April 2087, doch dann wird die Entfernung voraussichtlich mindestens etwa 8 Millionen Kilometer betragen — ungefähr 21-mal so weit wie der Mond. Nach dem derzeitigen Orbit besteht keine erkennbare Einschlagsgefahr.

Wissenschaftlicher Wert: Warum kleine Nahvorbeiflüge wichtig sind

Kleine, nahe Vorbeiflüge liefern der Wissenschaft wertvolle Datenpunkte. Auch wenn solche Objekte keine globale Gefahr darstellen, sind sie wichtige Testfälle, um Beobachtungs- und Auswerteverfahren zu verbessern. Diese Begegnungen helfen bei:

- Optimierung von Detektionsalgorithmen für schnell bewegte, lichtschwache Objekte.

- Präziser Bahnrekonstruktion: Rückwärtsberechnungen helfen, die Genauigkeit orbitaler Modelle zu prüfen.

- Untersuchung der Atmosphärenentry-Physik: Beobachtungen von Boliden liefern Erkenntnisse über Fragmentation, Streuung und Lichtemission beim Eintritt.

- Validierung von Überwachungssystemen wie optischen Surveys, Radar-Tracking und seismischen bzw. Infraschall-Netzen.

Darüber hinaus bieten solche Vorbeiflüge seltene Möglichkeiten für spektrale Messungen. Selbst kurz nach dem Vorbeiflug können Spektrometer Aufschluss über die Zusammensetzung von Meteoroiden geben — ob sie eher steinig (S‑Typ), kohlenstoffreich (C‑Typ) oder metallisch sind. Solche Klassifikationen sind wichtig, um die Herkunft und Entwicklung von Kleinkörpern im inneren Sonnensystem besser zu verstehen.

Beobachtungsnetzwerke und Nachverfolgung

Bei 2025 TF lief eine typische Abfolge ab: Erstmeldung eines Observatoriums, gefolgt von schnellen Nachbeobachtungen anderer Standorte. Solche Follow-ups sind entscheidend, um die Bahn genau zu bestimmen und mögliche Unsicherheiten zu reduzieren. Netzwerke wie die International Astronomical Union (IAU) Minor Planet Center (MPC), das European Space Agency (ESA) Near-Earth Object Coordination Centre und das JPL Small-Body Database koordinieren Datenaustausch und Analysen.

Wie die Überwachung kleiner Objekte verbessert werden kann

Die Entdeckungslücke für Meter-große Objekte macht deutlich, wo Investitionen sinnvoll sind. Einige Schlüsselprojekte und Maßnahmen lauten:

- Vera C. Rubin Observatory (LSST): Dieses Teleskop wird durch seine große Öffnung und schnellen Surveys die Detektionsfähigkeiten für kleine NEOs deutlich verbessern.

- Weltraummissionen wie NEOCam (konzeptionell) oder ähnliche Infrarot-Satelliten: Im Infraroten sind dunkle, kohlenstoffreiche Objekte leichter zu sehen, und eine weltraumbasierte Plattform kann Beobachtungslücken schließen.

- Erweiterte Follow-up-Netzwerke: Mehr kleine Teleskope weltweit für zeitnahe Nachbeobachtungen verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Objekte nur nach dem Vorbeiflug registriert werden.

- Automatisierte Analysen und KI: Verbesserte Algorithmen können aus großen Bilddatensätzen schneller Kandidaten selektieren und Falschalarme reduzieren.

Zusätzlich sind bodengestützte Infraschall- und seismische Netzwerke sowie Blitzkamerasysteme nützlich, um atmosphärische Eintrittsereignisse zu bestätigen. Solche Systeme haben in der Vergangenheit Meteoritenfälle dokumentiert und die Rekonstruktion von Einfallswinkeln und Energieverlust ermöglicht.

Öffentliche Wahrnehmung und Risikokommunikation

Einige Beobachtungen von 2025 TF erfolgten erst nach dem Vorbeiflug, was leicht Besorgnis auslösen kann. Eine transparente, faktenbasierte Kommunikation ist hier entscheidend: Kleine, meter-große Objekte sind häufig und selten gefährlich; größere Objekte sind seltener, aber potenziell gefährlich. Wissenschaftler und Raumfahrtbehörden bemühen sich, Echtzeit-Informationen zu liefern, um Spekulationen zu vermeiden.

Rhetorische Fragen helfen oft, das Verhältnis von Risiko und Wahrnehmung zu erklären: Was unterscheidet eine lokale Feuerkugel von einer echten Einschlaggefahr? Welche Systeme schützen uns? Die Antwort liegt in der Kombination aus Survey-Coverage, schnellen Analysen und internationalen Kooperationsmechanismen.

Der Nutzen einer gut informierten Öffentlichkeit

Wenn Öffentlichkeit und Behörden verstehen, wie NEO-Überwachung funktioniert, lässt sich besser einschätzen, welche Meldungen Anlass zur Sorge geben und welche nicht. Wissenschaftliche Agenturen veröffentlichen regelmäßig Updates und Risikobewertungen, etwa über die Palermo- oder Torino-Skala, die Einschätzungen über Einschlagswahrscheinlichkeit und -schwere sachlich einordnen.

Was Forscher aus 2025 TF lernen

2025 TF war ein Lehrbeispiel für die Stärken und Schwächen des aktuellen Systems zur Entdeckung und Überwachung near-Earth objects (NEOs). Konkret lieferte der Vorbeiflug:

- Validierung von Nachorbit-Rekonstruktionen durch Rückrechnung auf frühe Beobachtungsdaten.

- Erfahrungen beim schnellen Datenaustausch zwischen Observatorien und Datenzentren.

- Material für Studien zu Eintritts- und Fragmentationsphysik, falls später Boliden-Daten oder Meteoritenfunde auftauchen.

Für die wissenschaftliche Gemeinschaft und Planetary Defense-Programme sind solche Fälle wertvoll — sie trainieren die Reaktionsketten, bevor ein wirklich bedrohliches Objekt entdeckt wird.

Auch wenn 2025 TF harmlos war, zeigt die Begegnung: Die Sonne, der Mond und die Erde sind nicht allein im Raum; Kleinkörper passieren uns regelmäßig, und ein konstantes Monitoring ist nötig, um Risiken frühzeitig zu erkennen.

Die nächsten Jahre werden spannend: Mit dem Eintritt neuer Instrumente wie dem Vera C. Rubin Observatory und möglichen Weltraummissionen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Meter-große Objekte künftig deutlich früher entdeckt werden. Diese Verbesserungen erhöhen nicht nur die Sicherheit, sondern eröffnen auch neue wissenschaftliche Möglichkeiten — von besserer Statistik über Größenverteilungen bis hin zu konkreten Meteoritenbergungen und Laborauswertungen.

2025 TF war ein enger, harmloser Besucher mit großem wissenschaftlichem Wert. Die Lehren aus diesem Vorbeiflug fließen in die Weiterentwicklung von Erkennungs- und Reaktionssystemen ein, damit künftige, potenziell gefährlichere Objekte noch schneller und zuverlässiger identifiziert werden können.

Quelle: sciencealert

.webp)

Kommentar hinterlassen