8 Minuten

Pristine relics: what astronomers mean by "metal-poor"

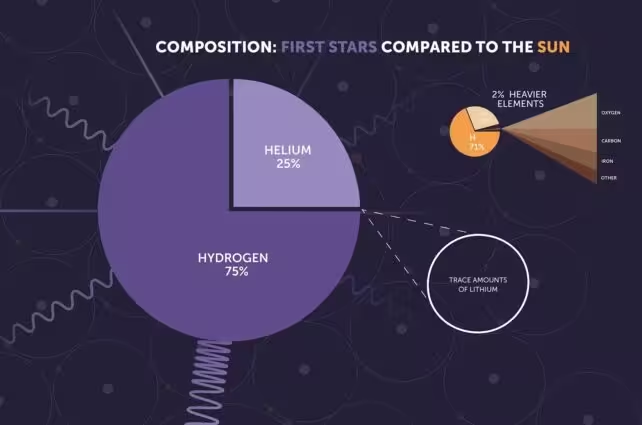

Das Universum begann mit einer sehr einfachen chemischen Palette: Wasserstoff und Helium, erzeugt durch die Nukleosynthese des Urknalls, ergänzt durch winzige Spuren von Lithium und einigen leichten Isotopen. Alle schwereren Elemente — Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen und darüber hinaus — entstanden später im Inneren von Sternen oder bei ihren explosiven Todesfällen. Für Astronomen gilt jedes Element, das schwerer als Helium ist, allgemein als "Metall". Die Metallizität eines Sterns (also die Häufigkeit dieser Elemente im Verhältnis zu Wasserstoff) liefert daher einen direkten Hinweis auf seine Herkunft: eine geringere Metallizität deutet allgemein auf eine frühere Entstehungszeit in der kosmischen Geschichte hin.

Die Messung der Metallizität erfolgt über Spektroskopie: Das Licht eines Sterns wird in seine Wellenlängenbestandteile zerlegt, und Absorptionslinien offenbaren die chemischen Fingerabdrücke verschiedener Elemente. Sehr niedrige Werte von [Fe/H] (Eisen im Verhältnis zu Wasserstoff) und charakteristische Elementverhältnisse wie [C/Fe] oder [Mg/Fe] deuten darauf hin, dass das Material nur von einer oder wenigen vorhergehenden Supernovae „verschmutzt“ wurde — oder sogar direkt von der ersten Sterngeneration abstammt. Diese ersten Sterne, die sogenannten Population-III-Sterne, werden als massiv und kurzlebig angenommen und sie versorgten das interstellare Medium erstmals mit schweren Elementen.

Wichtig für die Interpretation solcher Messungen sind mehrere, miteinander verbundene Konzepte: die Initialmassenverteilung (Initial Mass Function, IMF) der frühen Sterne, die unterschiedlichen Nukleosynthesewege in massereichen Sternen und die Ausbreitung von Explosionsprodukten in das umgebende Gas. Beobachtbare Häufigkeitsmuster, insbesondere bei alpha-Elementen (wie Magnesium, Silizium, Kalzium) gegenüber Eisen, liefern Hinweise auf die Arten von Supernovae, die die Materie angereichert haben — etwa Kerne-Kollaps-Supernovae versus Typ-Ia-Supernovae — und lassen Rückschlüsse auf die Massen der Vorläufersterne zu.

Discovery of SDSS J0715-7334 and what makes it exceptional

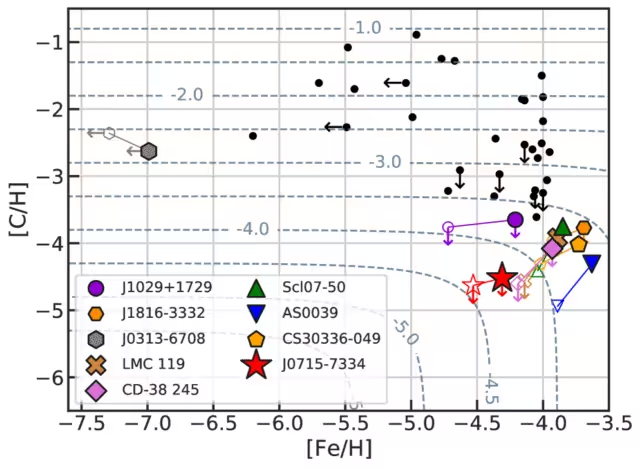

Astronomen haben einen Roten Riesenstern, SDSS J0715-7334, im Halo der Großen Magellanschen Wolke (Large Magellanic Cloud, LMC) identifiziert, dessen chemisches Muster zu den bisher gemessenen niedrigsten Metallizitäten gehört. Spektroskopische Analysen zeigen Eisen- und Kohlenstoffhäufigkeiten, die so gering sind, dass viele ferne, extrem metallarme Galaxien noch etwa zehnmal mehr Metalle enthalten. Das macht SDSS J0715-7334 zum nächsten Analogon, das wir an einem nahezu ursprünglichen, fast unberührten Stern haben.

Illustration, die den Anteil der Elemente für einen Erstgeneration-Stern gegenüber der Sonne zeigt. Erstgeneration-Sterne bestehen nahezu ausschließlich aus Wasserstoff und Helium, während die Sonne auch schwere Elemente enthält, die Astronomen als Metalle bezeichnen. (NASA/ESA/CSA/STScI)

Die detaillierten Abundanzverhältnisse lassen vermuten, dass SDSS J0715-7334 wahrscheinlich der zweiten Sterngeneration angehört und aus Gas entstand, das nur von einem einzigen massereichen Vorläufer angereichert wurde. Models, die die beobachteten Verhältnisse — besonders von Magnesium, Eisen und anderen Alpha-Elementen — reproduzieren, legen nahe, dass die bereichernde Supernova eine Vorläufermasse von nahe ~30 Sonnenmassen gehabt haben könnte. Das ist bemerkenswert: Viele theoretische Erwartungen an Population-III-Sterne betonen extrem große Massen (hundert- bis tausendfach Sonnenmassen). Eine Anreicherung durch einen vergleichsweise niedrigeren, aber dennoch massereichen Vorläufer eröffnet eine andere Perspektive auf die frühe chemische Evolution.

Ein Log-Plot, der Sterne mit niedriger Metallizität nach ihrer Kohlenstoff- und Eisenhäufigkeit zeigt. SDSS J0715-7334 liegt bei beiden Werten am unteren Rand. (Ji, et al, arXiv)

Ein weiteres auffälliges Merkmal ist der außergewöhnlich niedrige Kohlenstoffgehalt des Sterns. Massive frühe Sterne erzeugen typischerweise beträchtliche Mengen an Kohlenstoff und Sauerstoff durch den CNO-Zyklus während der Heliumverbrennung und durch anschließende Nukleosynthesephasen. Die geringe Kohlenstoffmenge in SDSS J0715-7334 legt nahe, dass die Geburtswolke effiziente Staubkühlung erfahren hat, wodurch frühzeitig kleine, massearme Sterne entstehen konnten. Die Staubunterstützte Kühlung ist eine von mehreren Mechanismen — neben der Feinstrukturkühlung durch C und O — die die Gastemperatur senken und Fragmentierung ermöglichen, sodass langlebige, massearme Sterne aus kollabierenden Gasfragmenten hervorgehen können.

Die Identifikation eines so chemisch primitiven Sterns bietet darüber hinaus die Chance, spezifische Nukleosynthesepfade rückzuschließen: von partiellen Schalenverbrennungsprozessen über mögliche asymmetrische Explosionen bis hin zu fallback-dominierten Supernovae, bei denen ein Teil der produzierten schweren Elemente wieder in einen kompakten Überrest zurückfällt. Jedes dieser Szenarien hinterlässt ein differenziertes Elementmuster, das sich in präzisen Messungen der relativen Häufigkeiten widerspiegelt.

Implications for early star formation and nearby searches

Die Entdeckung eines derart chemisch primitiven Sterns im Halo der LMC ist aus mehreren Gründen bedeutend. Erstens demonstriert sie, dass Relikte der ersten Sternengenerationen im lokalen Universum überleben können und mit hochauflösender Spektroskopie zugänglich sind. Zweitens liefern die abgeleiteten Vorläufermassen und das beobachtete Abundanzmuster wichtige Einschränkungen für Modelle der Initialmassenverteilung (IMF) der frühesten Sterne sowie für die Typen von Supernovae, die nachfolgende Generationen mit schweren Elementen versorgten.

Kinematische Messungen ergänzen dieses Bild: Die Bewegung von SDSS J0715-7334 innerhalb der LMC deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen vorübergehenden Eindringling aus der Milchstraße handelt, sondern sehr wahrscheinlich in-situ im Halo der Zwerggalaxie entstand. Das stärkt die These, dass Satellitengalaxien wie die Große Magellansche Wolke vielversprechende Orte sind, um weitere alte, metallarme Sterne zu finden. Solche Funde sind für die Archäologie der Sterne essenziell, denn sie erlauben es, lokale, detaillierte chemische Messergebnisse mit den globalen Prozessen des frühen Kosmos zu verknüpfen.

Beobachtungstechnisch liegt der Erfolg der Entdeckung zum Teil in der Kombination aus breiten Himmelsdurchmusterungen und gezielter, hochauflösender Nachverfolgung. Breite Photometriefilter identifizieren Kandidaten mit ungewöhnlichen Farben oder spektralen Indikatoren; anschließende Hochauflösungs-Spektroskopie extrahiert die feinen Linienprofile und liefert präzise Elementhäufigkeiten. Zukünftige Einrichtungen — darunter Extremely Large Telescopes (ELTs) mit ihren großen Sammelspiegeln und Weltraumteleskope wie das James-Webb-Space-Telescope (JWST) für ergänzende Studien hoher Rotverschiebung — werden einen zweigleisigen Ansatz ermöglichen: nahe metallarme Sterne lokalisieren und ihre chemischen Signaturen mit denen ferner, junger Galaxien vergleichen, die im frühen Universum beobachtbar sind.

Die Kombination aus chemischer Analyse, kinematischen Daten und Modellvergleichen erlaubt es, mehrere Bereiche der Forschung zu verknüpfen: Sternentstehung unter extrem niedriger Metallizität, Mechanismen der Gasabkühlung in primordialem Material, die Verteilung schwerer Elemente durch frühe Supernovae sowie die Rolle von Zwerggalaxien als Reservoirs alter Stellarreste. Dies verbessert die sogenannte „Stellar Archaeology“ — die Untersuchung lokaler Fossilien des frühen Universums — und hilft dabei, direkte Brücken zur Beobachtung hochrotverschobener Galaxien zu schlagen.

Expert Insight

"Lokale Fossilsternen liefern ein direktes chemisches Archiv der ersten Supernovae", sagt Dr. Elena Márquez, eine Astrophysikerin, die sich auf Sternenarchäologie spezialisiert hat. "SDSS J0715-7334 ist ein seltenes Labor: Sein Muster aus niedrigem Kohlenstoff und Eisen zeigt, dass Staubkühlung früh eine bedeutende Rolle spielte und dass einige Überreste der ersten Generation von weniger massereichen Vorläufern stammen könnten als früher angenommen. Systematische Suchen in den Halos von Zwerggalaxien werden diese Stichprobe erweitern und unsere Modelle der frühen chemischen Evolution weiter verfeinern."

Conclusion

SDSS J0715-7334 zählt zu den chemisch reinsten bislang identifizierten Sternen und liegt — was für die Forschung entscheidend ist — in unserer kosmischen Nachbarschaft, in der Großen Magellanschen Wolke. Sein einzigartiges Abundanzmuster schärft unser Verständnis davon, wie die ersten schweren Elemente produziert und in nachfolgende Generationen eingemischt wurden, und es unterstreicht Satellitengalaxien als fruchtbare Regionen zur Suche nach nahezu ursprünglichen Sternen. Die fortgesetzte Durchführung groß angelegter spektroskopischer Durchmusterungen und der Einsatz von Teleskopen der nächsten Generation werden Astronomen erlauben, ein vollständigeres Inventar dieser stellaren Fossilien zu erstellen und lokale chemische Aufzeichnungen direkt mit Beobachtungen des hochrotverschobenen Universums zu verknüpfen.

Zusammenfassend zeigt die Studie von SDSS J0715-7334, wie präzise Spektroskopie, gekoppelt mit detaillierten Nukleosynthesemodellen und einer Kenntnis der kinematischen Umgebung, intensive Einblicke in die frühesten Kapitel der Sternenbildung liefert. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, die Parameterräume für theoretische Modelle einzugrenzen — darunter die Masseverteilung der ersten Sterne, die Effizienz verschiedener Kühlmechanismen (Staub versus Feinstruktur) und die Häufigkeit spezieller Explosionsmechanismen. Für die Suche nach weiteren Relikten des frühen Universums sind Zwerggalaxien und ihre Halos somit Schlüsselregionen, und SDSS J0715-7334 ist ein klarer Beleg dafür, dass nahezu ursprüngliche Sterne noch in relativer Nähe zu finden sind.

Wichtige Suchstrategien für die Zukunft beinhalten kombinierte Photometrie- und Spektroskopieprogramme, verbesserte kinematische Kartierungen zur Unterscheidung zwischen in-situ gebildeten und eingefangenen Sternen, sowie die Entwicklung von Instrumenten, die besonders empfindlich für die schwachen Absorptionslinien von Elementen bei extrem niedriger Metallizität sind. Solche Fortschritte werden es ermöglichen, die Population nahezu ursprünglicher Sterne statistisch zu untersuchen, ihre Verteilungen zu kartieren und damit das Bild der ersten chemischen Anreicherung im Kosmos weiter zu vervollständigen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen