4 Minuten

Sonnenstürme und das Schicksal der Starlink-Satelliten

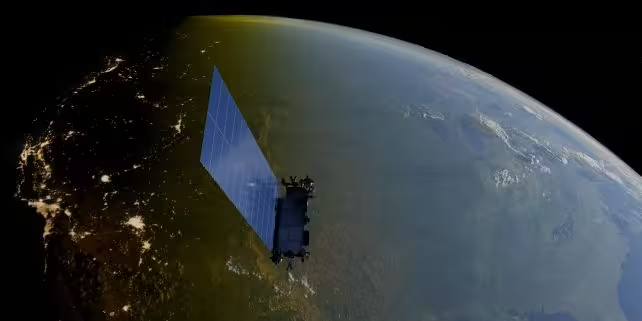

Das Starlink-Satellitennetzwerk von SpaceX verzeichnet eine deutliche Zunahme von Satelliten-Wiedereintritt, die unmittelbar auf verstärkte Sonnenaktivität zurückzuführen ist. Neue Forschungen unter der Leitung von Dr. Denny Oliveira am NASA Goddard Space Flight Center belegen einen klaren Zusammenhang zwischen dem aktuellen Sonnenmaximum und der Rate, mit der Starlink-Satelliten in die Erdatmosphäre zurückkehren. Diese Studie liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie das Verhalten der Sonne die Dynamik großer Satellitenkonstellationen im niedrigen Erdorbit (LEO) beeinflusst.

Der Sonnenzyklus: Grundlagen verstehen

Die Sonne durchläuft einen natürlichen Aktivitätszyklus von etwa 11 Jahren, der mit Veränderungen ihrer magnetischen Aktivität einhergeht. Mit fortschreitendem Zyklus treten vermehrt Sonnenflecken, starke Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe (CMEs) auf, die während der Phase des Sonnenmaximums ihren Höhepunkt erreichen. Der 25. Sonnenzyklus, der 2019 begann, ist durch außergewöhnlich starke Sonnenaktivität und heftige Sonnenstürme gekennzeichnet, was sich deutlich auf die Raumfahrt im erdnahen Orbit und auf Satelliten-Infrastruktur auswirkt – von spektakulären Polarlichtern bis zu vermehrten Satellitenproblemen.

Die Auswirkungen von Sonnenaktivität auf die Erdatmosphäre

Während der aktiven Phase der Sonne treffen Teilchen und energiereiche Strahlung auf die oberen Atmosphärenschichten der Erde. Diese Störungen führen nicht nur zu atemberaubenden Polarlichtern, sondern auch dazu, dass sich die obere Atmosphäre erwärmt und ausdehnt. Dadurch wächst die atmosphärische Dichte auf Höhen, in denen sich Satelliten wie Starlink befinden, was die Bremskraft (atmosphärischer Widerstand) verstärkt. Satelliten im LEO müssen daher mehr Treibstoff aufwenden, um der erhöhten Reibung entgegenzuwirken und ihre Umlaufbahn zu halten, andernfalls droht ein kontinuierlicher Höhenverlust und letztlich der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Starlink als Labor für den orbitalen Zerfall

SpaceX hat seit 2019 mehr als 8.800 Starlink-Satelliten ins All gebracht, von denen derzeit mehrere Tausend aktiv sind. Diese bisher einzigartige Anzahl an Satelliten liefert den Forschenden eine ideale Grundlage, um die Reaktion von Satellitenkonstellationen auf sonneninduzierte Bahnänderungen umfassend zu analysieren.

Zwischen 2020 und 2024 verfolgte das Team um Oliveira 523 Wiedereintritte von Starlink-Satelliten. Die Untersuchung offenbart einen klaren Trend: Je stärker die Sonnenaktivität im aktuellen Zyklus anstieg, desto mehr Starlink-Satelliten traten in die Erdatmosphäre ein. Laut der veröffentlichten Analyse „zeigen wir deutlich, dass die intensive Sonnenaktivität des derzeitigen Sonnenzyklus bereits erhebliche Auswirkungen auf die Wiedereintritte von Starlink gezeigt hat.“

Satelliten-Wiedereintritte im Detail

Die ersten durch atmosphärischen Widerstand verursachten Starlink-Wiedereintritte wurden 2020 mit nur zwei Satelliten registriert. Mit zunehmender Sonnenintensität stieg die Zahl jedoch stetig: 78 Wiedereintritte 2021, 99 in 2022, 88 in 2023 und ein sprunghafter Anstieg auf 316 im Jahr 2024. Die Forschenden analysierten diese Ereignisse im Kontext geomagnetischer Bedingungen, also wie stark Sonnenstürme den nahen Weltraum beeinflussten. Überraschenderweise erfolgten ca. 72% der Wiedereintritte während Zeiten geringerer geomagnetischer Aktivität – nicht ausschließlich während besonders starker Sonnenstürme.

Die Studie legt nahe, dass viele Satelliten dem langfristigen und kumulativen Effekt des erhöhten atmosphärischen Widerstands über Monate hinweg zum Opfer fielen, statt plötzlichen schweren Weltraumwetter-Ereignissen. Fielen Satelliten hingegen während starker Sonnenstürme, erfolgte der Wiedereintritt deutlich schneller. Damit sollten sowohl stetige als auch akute Weltraumwetterphasen in der Satellitenplanung berücksichtigt werden.

Bedeutung für Satellitendesign und zukünftige Satellitenoperationen

Die Ergebnisse sind sowohl Warnung als auch Chance für den wachsenden kommerziellen und wissenschaftlichen Betrieb großer Satellitenkonstellationen. Das Starlink-Netzwerk von SpaceX bietet durch seine Größe wertvolle Daten zur Modellierung des Zusammenhangs zwischen Sonnenzyklen und orbitalem Bahnabbau. „Dies ist eine besonders spannende Zeit für die Forschung zu orbitalem Widerstand, da sowohl die Zahl der Satelliten im niedrigen Erdorbit als auch die Sonnenaktivität Rekordwerte erreichen“, so die Forschenden.

Durch die Nutzung präziser und häufiger Starlink-Daten – etwa Veränderungen der Umlaufbahnhöhe und Geschwindigkeit – können Wissenschaftler:innen Modelle zur Vorhersage von orbitalem Widerstand bei moderaten und extremen Sonnenereignissen weiter verfeinern. Verbesserte Prognosen und anpassungsfähige Satellitensteuerung könnten so das Risiko von vorzeitigen Wiedereintritten und Kollisionen minimieren und damit auch die Gefahr von Kaskadeneffekten wie dem Kessler-Syndrom reduzieren.

Zukunftsausblick: Vorbereitung auf eine aktive Sonne

Angesichts anhaltend hoher Sonnenaktivität bleibt die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Weltraumwetter und Satellitenwiedereintritt ein zentrales Thema. Die Arbeit von Oliveira und seinem Team vertieft das Verständnis, wie Sonnenphysik künstliche Satelliten beeinflusst, und liefert wichtige Impulse für die Konstruktion und den Betrieb zukünftiger Raumsysteme. Laufende Forschung spielt somit eine Schlüsselrolle beim Schutz von Raumfahrtressourcen und gewährleistet zuverlässige Dienste wie globales Internet oder Erdbeobachtung – trotz der launischen Aktivität der Sonne.

Fazit

Der beispiellose Anstieg an Starlink-Wiedereintritten veranschaulicht eindrucksvoll die Auswirkungen der Sonnenaktivität auf moderne Satellitennetzwerke. Angesichts der Rekordzahl an Raumfahrzeugen im niedrigen Erdorbit ist das Verständnis der Einflüsse von Sonnenzyklen auf die Satellitenstabilität wichtiger denn je. Die Auswertung groß angelegter Konstellationen wie Starlink stärkt unsere Prognosefähigkeit und unsere Fähigkeit, den Weltraum sicherer und nachhaltiger für gegenwärtige und zukünftige Missionen zu gestalten.

Kommentare