9 Minuten

Stephen Kings Zustimmung: Wie ein Casting zur Schlagzeile wurde

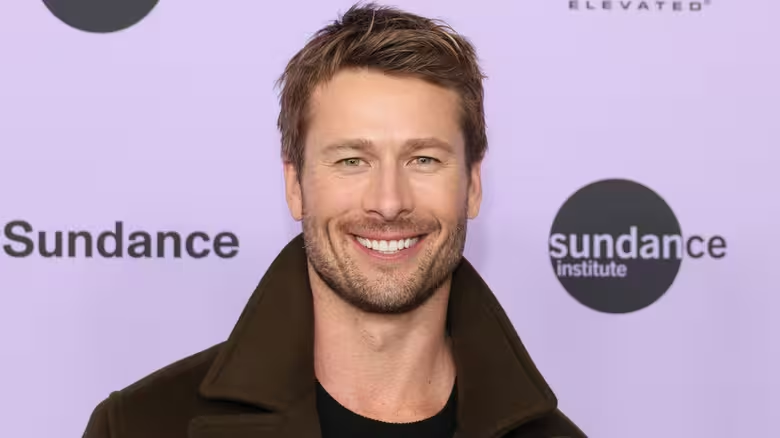

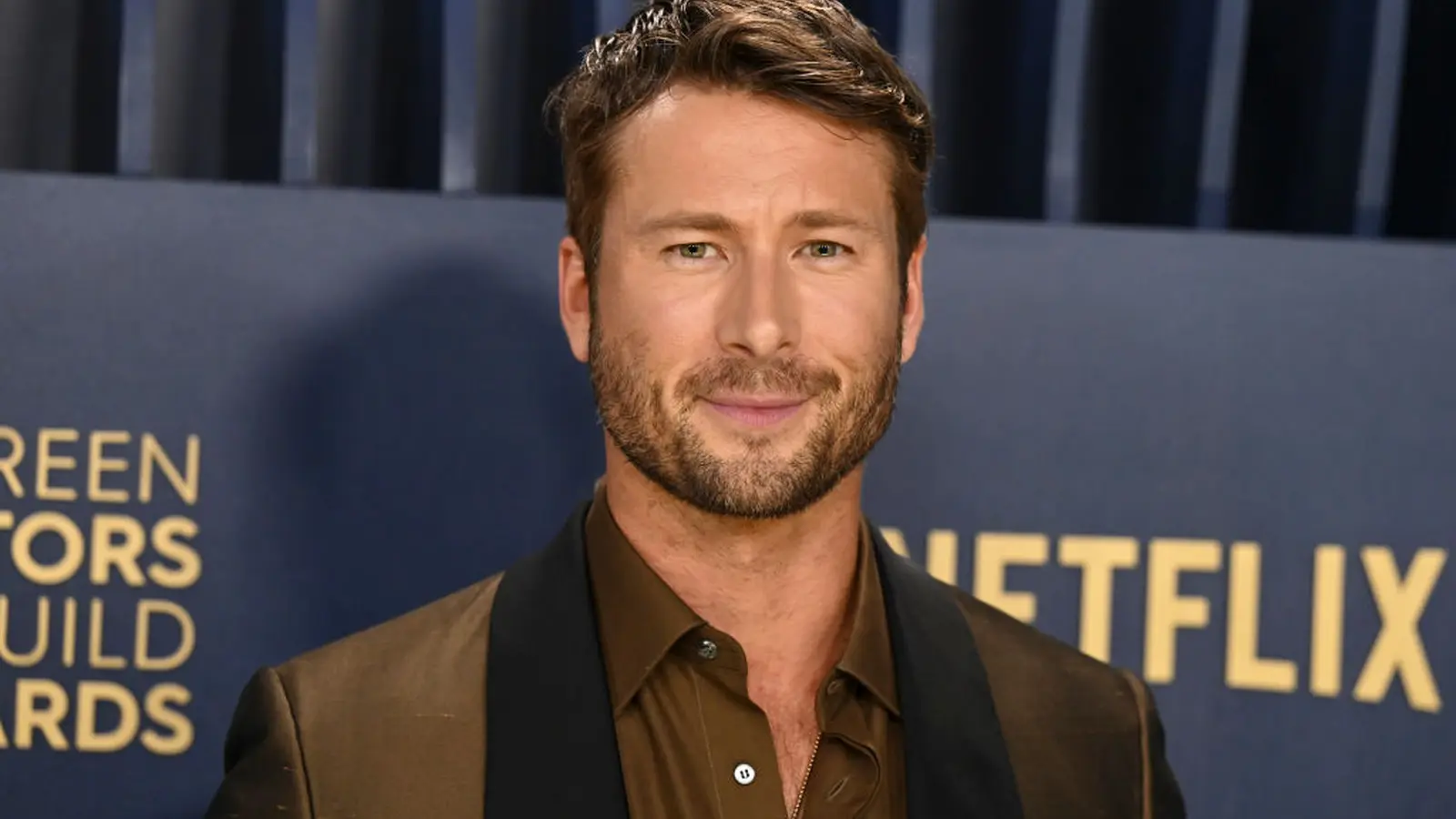

Als Edgar Wright Glen Powell für die Rolle des Ben Richards in Paramounts neuer Adaption von Stephen Kings The Running Man auswählte, fühlte sich die Ankündigung wie ein Startschuss für ein heiß erwartetes Rennen an. Doch es gab eine zusätzliche Hürde: der Autor selbst. Auf der New York Comic Con erzählte Powell ein ungewöhnliches — und nervenaufreibendes — Detail: King wollte sich offenbar eine der jüngeren Leistungen Powells ansehen, bevor er der Besetzung zustimmte. Diese Nachricht machte die Casting-Entscheidung für viele Fans und Branchenbeobachter noch spannender, denn selten interveniert ein Bestseller-Autor so direkt bei einer großen Hollywoodproduktion.

Powell schilderte die Situation offen beim Panel und machte dabei deutlich, wie unvorhersehbar und persönlich solche Entscheidungen sein können. Die Nachricht, dass ein so prominenter Name wie Stephen King seine Zustimmung geben wollte, rückte die Rolle von Besetzungsprozessen und Autoreneinfluss in den Fokus. Für die Produktion bedeutete das nicht nur eine zusätzliche Meinungsinstanz, sondern auch eine zusätzliche Qualitätssicherung in Sachen Treue zur Quelle: Autoren, die bei Verfilmungen mitreden, tun dies oft, um zentrale Themen oder Tonalitäten ihres Werkes zu bewahren. In einem Media-Ökosystem, in dem Adaptionen große kommerzielle Bedeutung haben, ist Kings direkte Einbeziehung ein bemerkenswertes Beispiel für kreative Mitbestimmung.

Mehr als ein Handschlag: King, Wright und das Drehbuch

Der Einfluss des Autors reichte über die reine Besetzung hinaus. Edgar Wright — der das Drehbuch gemeinsam mit Michael Bacall verfasst hat — verglich den Moment, in dem er die frühe Fassung an King übergeben musste, mit dem Abgeben einer Hausaufgabe: ein Gefühl, das viele Autoren kennen, wenn sie derer Meinung ihres Vorbilds oder Rechteinhabers gegenüberstehen. Die Erleichterung war groß, als King das Skript offenbar las und positiv reagierte, noch bevor die Dreharbeiten begannen. Diese Zustimmung wirkte wie eine Art inhaltliche Absicherung, die Wright möglicherweise mehr kreativen Spielraum gab, da ein zentraler Interessenvertreter bereits an Bord war.

Wright hat außerdem betont, dass seine Version sowohl dem Roman von 1982 als auch dem berüchtigten Film von 1987 mit Arnold Schwarzenegger Tribut zollen werde, zugleich aber "faithful to the book" — also näher am Buch — ausgerichtet sei als die frühere Kinovorlage. Dieser Balanceakt — ein populäres Popkultur-Relikt zu ehren und gleichzeitig Elemente von Kings dystopischer Satire wieder in den Mittelpunkt zu rücken — stellt für Filmemacher eine anspruchsvolle Herausforderung dar. Die Arbeit mit dem Originaltext und die gleichzeitige Anerkennung früherer Adaptionen erfordern dramaturgische Sorgfalt: Welche Motive, Figuren und Sozialkritiken sollen hervorgehoben werden, und wie lässt sich gleichzeitig ein modernes, kinotaugliches Erzähltempo wahren?

Genre-Kontext und Vergleiche

The Running Man passt gut in einen aktuellen Trend: die Wiederaufnahme dystopischer, fernsehbasierter Realitätsnarrative in einer modernen Perspektive. Von Battle Royale über The Hunger Games bis hin zu satirischen Kommentaren aus dem Streaming-Zeitalter sind Zuschauer weiterhin fasziniert von medialer Inszenierung und den ethischen Fragen des Unterhaltungsbetriebs. Diese Themen betreffen die Mechanismen von Aufmerksamkeit, die Ökonomie des Spektakels und die politische Dimension von Zuschauerschaft — alles Begriffe, die in zeitgenössischen Diskussionen über Medienkritik, Popkultur und gesellschaftliche Polarisierung häufig auftauchen.

Edgar Wrights charakteristischer kinetischer Stil — sichtbar etwa in Baby Driver — kombiniert mit Kings düsterer, gesellschaftlich bewusster Stoßrichtung deutet auf einen hybriden Ansatz hin: stilvolle Action gepaart mit kultureller Kritik. Dieser Mix kann einerseits visuellen Nervenkitzel bieten und andererseits narrative Tiefenschichten aufrufen, die sich mit Klassenfragen, medialer Instrumentalisierung und der Würde des Individuums beschäftigen. In diesem Sinn könnte die Verfilmung nicht nur als Actionfilm, sondern auch als medienkritisches Statement gelesen werden, das aktuelle Debatten um Reality-TV, viralen Ruhm und algorithmisch gesteuerte Aufmerksamkeit reflektiert.

Die Besetzung von Glen Powell — ein Darsteller, der für seine Kombination aus Charisma und Verletzlichkeit bekannt ist — signalisiert dabei eine Verschiebung gegenüber Arnold Schwarzeneggers muskelbetonter Interpretation des Ben Richards. Powell bringt eine andere emotionale Palette ein: einen Protagonisten, dessen innere Motivation — etwa der verzweifelte Versuch, ein Kind zu retten — im Zentrum der Handlung steht und nicht nur ein Vorwand für Actionsequenzen ist. Diese Änderungen können das Publikum anders ansprechen, indem sie Empathie und die persönlichen Kosten der medialen Schau in den Vordergrund rücken.

Hinter den Kulissen und Fanreaktionen

Powells Anekdote von der NYCC sorgte für einen menschlichen, hinter den Kulissen liegenden Moment, den Fans gerne aufnahmen und weiterverbreiteten. So etwas schafft Nähe: Plötzlich ist nicht nur die Studiohierarchie relevant, sondern auch die emotionalen Zwischentöne, die eine Besetzungssituation mit sich bringt. In den sozialen Medien entflammte schnell Spekulation darüber, ob King Treue zum Roman bevorzuge oder eher eine blockbuster-orientierte Umsetzung. Solche Diskussionen zeigen, wie stark das Publikum heutzutage in den Diskurs über Adaptionen eingebunden ist — Fans analysieren Trailer, Statements und Produktionsentscheidungen, um Rückschlüsse auf Ton, Stil und inhaltliche Ausrichtung zu ziehen.

Frühreaktionen tendierten zum Optimismus, vor allem nachdem Wright die Nähe zu Kings Themen betont hatte. Die Produktion passte zudem ihre Veröffentlichungsstrategie an, um IMAX-Vorführungen zu ermöglichen — indem der Starttermin um eine Woche verschoben wurde, um mehr Großleinwandvorstellungen zu garantieren — ein Indiz dafür, dass Studios das Kino-Event als Anziehungspunkt für Blockbuster weiterhin wertschätzen. Solche strategischen Verschiebungen sind Teil eines größeren industriellen Diskurses darüber, wie Kinoerlebnisse im Zeitalter von Streaming und Fragmentierung des Publikums monetarisiert und kulturell aufgeladen werden können.

Trivia: Es ist relativ selten, dass Autoren persönlich die Hauptdarsteller großer Studiofilme absegnen; Kings direkte Beteiligung erinnert daran, dass manche zeitgenössische Autoren sehr eng mit ihren Verfilmungen verbunden bleiben und durch Einfluss auf Besetzung und Drehbuch versuchen, die ursprüngliche Vision zu schützen. Diese Praxis kann als Schutzmaßnahme gegen kreative Entfremdung verstanden werden: Autoren wünschen sich oft, dass zentrale Themen und Tonalitäten nicht durch kommerzielle Anpassungen verwässert werden.

Filmkritikerinnen und -kritiker beobachten solche Entwicklungen genau, weil sie Auskunft darüber geben, wie adaptative Prozesse funktionieren: Wer hat letztlich das letzte Wort, und in welchem Maße werden literarische Intentionen in filmische Sprache übersetzt? In diesem Fall verdeutlichen die öffentlichen Statements von Wright und die Zustimmung Kings, dass eine bewusst gestaltete Zusammenarbeit möglich ist, wenn beide Seiten bereit sind, kreative Kompromisse einzugehen, die sowohl dem Medium Film als auch der literarischen Vorlage gerecht werden.

"Wrights Herangehensweise wirkt eher wie eine respektvolle Wiederherstellung als wie ein bloßes Aufwärmen", sagt die Filmkritikerin Anna Kovacs. "Indem er die soziale Satire in den Mittelpunkt rückt und Powell Raum lässt, sowohl rau als auch einfühlsam zu sein, hat der Film das Potenzial, die Geschichte für ein modernes Publikum zu aktualisieren, ohne die Schärfe des Buches einzubüßen." Solche Bewertungen unterstreichen die Erwartung, dass die neue Adaption weder reine Nostalgie bedienen noch das literarische Original komplett über Bord werfen wird, sondern einen Mittelweg anstrebt, der sowohl Fans des Romans als auch ein breiteres Kinopublikum ansprechen könnte.

Worauf man achten sollte

Erwarten Sie einen Film, der dem Kultklassiker von 1987 in ästhetischen Akzenten und in großen Set-Pieces Tribut zollt, während er gleichzeitig Kings dunklere Kommentare zu Medien, Klasse und Spektakel stärker betont. Die visuelle Sprache und das temporeiche Regiestil von Edgar Wright könnten dazu beitragen, The Running Man sowohl frisch als auch respektvoll gegenüber der Vorlage erscheinen zu lassen. Wesentlich wird sein, wie die Balance zwischen Action-Setpieces und den satirischen, gesellschaftskritischen Elementen gehalten wird: gelingt die Verschmelzung, spricht der Film Zuschauer an, die nach Unterhaltung und intellektueller Anregung zugleich suchen.

Powells Darstellung wird zwangsläufig mit Schwarzeneggers Interpretation verglichen werden, doch diese Gegenüberstellung sollte weniger als Versuch verstanden werden, zu imitieren, als vielmehr als Neuinterpretation einer Figur in einem veränderten kulturellen Kontext. Das Publikum sollte darauf achten, wie Motive wie Medienmanipulation, ökonomische Notlagen und die Instrumentalisierung menschlicher Notfälle inszeniert werden. Auch technische Aspekte — Kameraführung, Schnitt, Sounddesign und die Nutzung von IMAX-Formaten — werden eine Rolle dabei spielen, wie intensiv und immersiv das Erlebnis wirkt.

Ob Sie ein King-Enthusiast, ein Fan von Edgar Wright oder einfach an dystopischen Medien-Satiren interessiert sind: Diese Adaption hat das Potenzial, zu einem der meistdiskutierten Veröffentlichungen des Jahres zu werden. Achten Sie nach dem Kinostart auf Kritiken, Zuschauerreaktionen und Analysen, die die Themenwahrnehmung und die Performances tiefergehend beleuchten. Für den Moment ist die Geschichte hinter dem Casting — und Kings sehr öffentliches Gütesiegel — bereits Teil der Erzählung rund um den Film und trägt zur Erwartungshaltung bei, wie adaptierte Literatur heute im Mainstreamkino verhandelt wird.

Quelle: deadline

Kommentar hinterlassen