6 Minuten

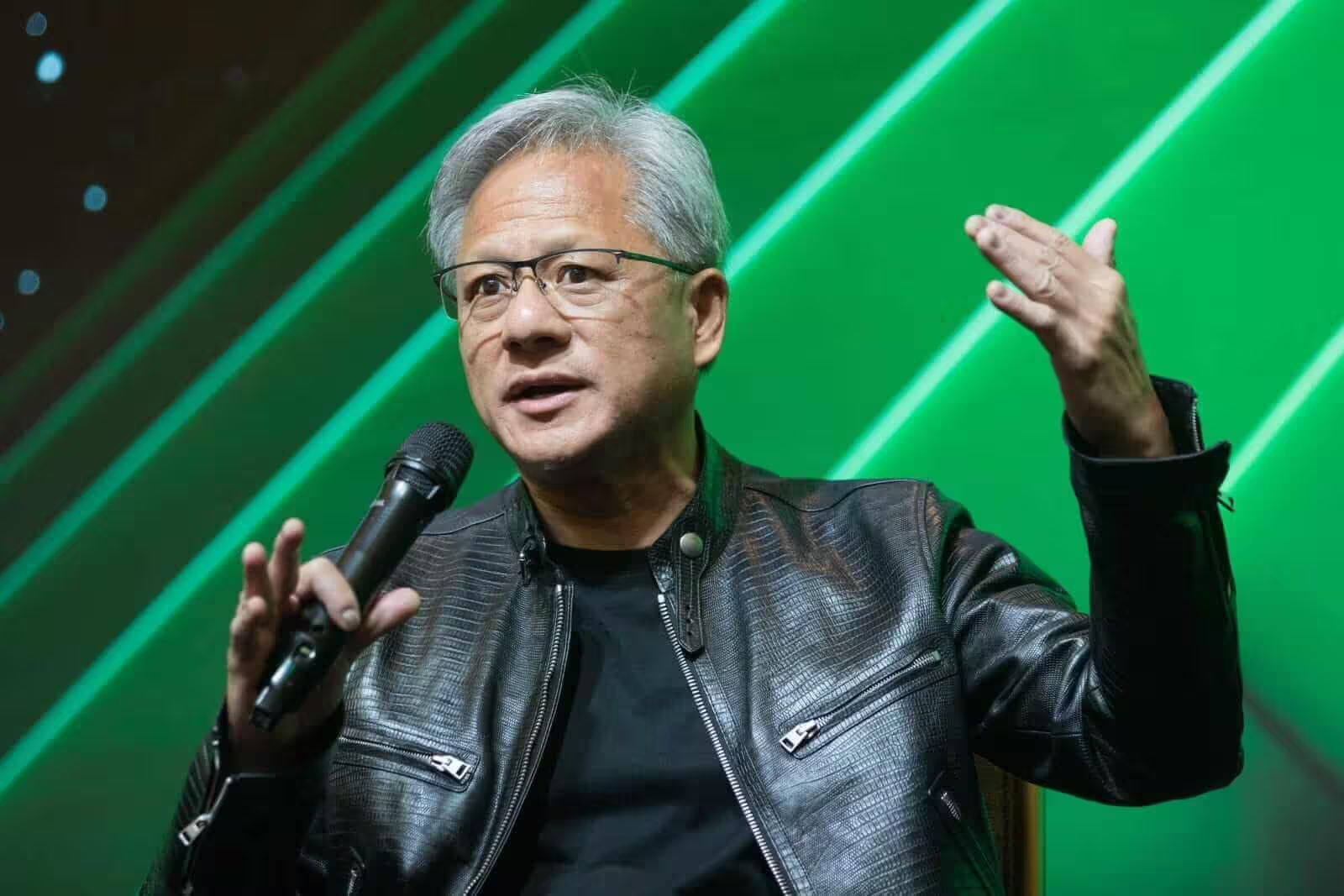

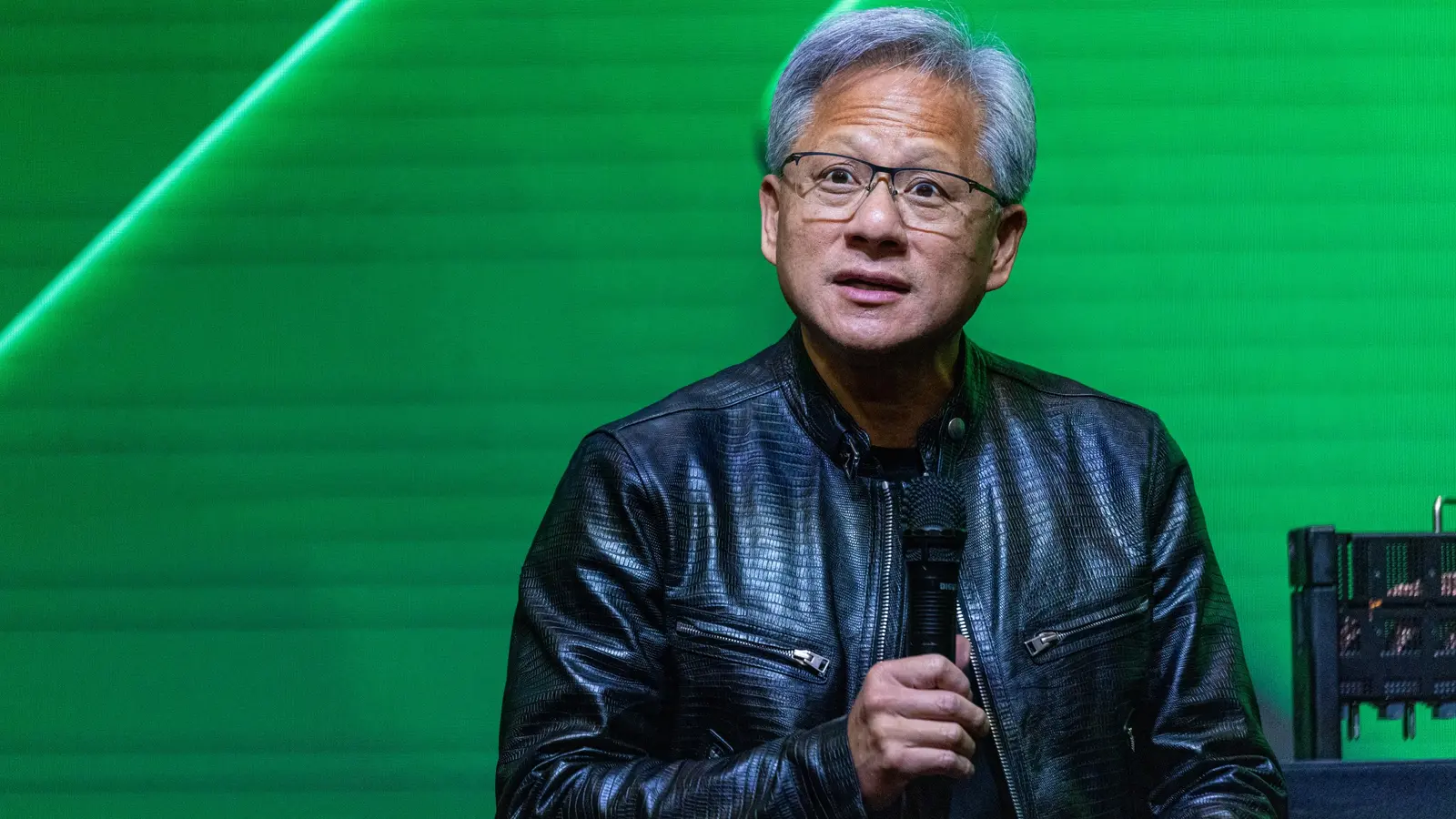

Auf einem Gipfel der Financial Times in London schlug Nvidia-CEO Jensen Huang eine deutliche Warnung an: China holt in der KI-Führung auf, und wenn westliche Entscheidungsträger Innovation verlangsamen, könnte Peking am Ende die Nase vorn haben. Seine Kernaussage war einfach und prägnant — beschleunigen, nicht abriegeln. Diese Botschaft richtet sich an Politiker, Branchenführer und Entwickler gleichermaßen: Tempo, Offenheit und ein starkes Entwickler-Ökosystem sind zentrale Faktoren im internationalen Wettbewerb um künstliche Intelligenz (KI).

Eine deutliche Warnung von der Londoner Bühne

Bei seiner Rede auf dem Future of AI Summit formulierte Huang ein Bild, das schnell in den Medien kursierte: China sei nur noch "Nanosekunden hinter Amerika" in der KI-Entwicklung — eine metaphorische, aber treffsichere Art zu beschreiben, wie rasch der Rückstand schrumpft. Diese Formulierung macht zwei Dinge deutlich: erstens, dass Fortschritt in der KI oft von sehr kleinen technologischen und zeitlichen Vorteilen abhängt; zweitens, dass ein geringer Vorsprung keineswegs dauerhaft ist. Huang betonte, dass Exportkontrollen, restriktive Regulierung oder ein zu starker Fokus auf Abschottung die Dynamik in den USA bremsen könnten. Statt die Entwicklung zu isolieren, plädierte er dafür, die Innovationsgeschwindigkeit hochzuhalten, global Talente und Entwickler anzuziehen und Technologien schneller zur Marktreife zu bringen. Damit spricht er nicht nur wirtschaftliche Interessen an, sondern auch strategische Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit und nationalen Sicherheit.

Wie China die Lücke schließt

Huang machte koordinierte staatliche Förderung als einen der Hauptgründe für den Aufholprozess verantwortlich. China verknüpft Energie- und Infrastrukturpolitik, gezielte Investitionen in Halbleiterfabriken (Foundries), Förderprogramme für Forschung & Entwicklung sowie direkte Subventionen für strategische Industrieprojekte. Diese Maßnahmen schaffen eine Produktions- und Forschungsumgebung, in der Firmen schnell skaliert werden können. Hinzu kommt ein großer, motivierter Entwicklerpool: Universitäten, private Forschungslabore und staatlich geförderte Innovationszentren arbeiten parallel an Grundlagenforschung, angewandter KI und Produktentwicklung. Nationale Ziele zur technologische Unabhängigkeit und Eigenproduktion — etwa im Bereich der Halbleiter — treiben zusätzlich eine mission-orientierte Herangehensweise voran. Das Ergebnis ist ein Ökosystem, das kurzfristig sehr zielgerichtet handeln kann: von der Chipfertigung über Trainingsinfrastrukturen bis zu Datensätzen und Cloud-Ressourcen.

Schaden US-Politiken mehr als sie nützen?

Die jüngsten US-Exportbeschränkungen, darunter Limits für Nvidias fortgeschrittene Blackwell-Chips nach China, werden offiziell mit Sicherheitsinteressen begründet. Huang argumentiert jedoch, dass solche Maßnahmen unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben können. Wenn Spitzentechnologie nur eingeschränkt verfügbar ist, könnte das zwei gegensätzliche Effekte auslösen: Erstens werden lokale chinesische Entwicklungsprogramme und einheimische Chip-Entwicklung stärker gefördert, weil die Nachfrage nach Leistungsfähiger Hardware intern gedeckt werden muss. Zweitens können Kooperationen zwischen US-Unternehmen, internationalen Entwicklern und Forschungspartnern eingeschränkt werden, wodurch Wissenstransfer, gemeinsame Projekte und Innovationen langsamer vorankommen. Darüber hinaus nannte Huang andere Bremsen für US-Innovation — komplexe Regelungen auf Staatsebene, wachsende Energiekosten und infrastrukturelle Hürden, die den Betrieb großer KI-Rechenzentren und Trainingsflotten verteuern können. Diese Faktoren zusammengenommen könnten die Geschwindigkeit mindern, mit der neue Modelle entwickelt, trainiert und in Produkte überführt werden.

Was Huang mit "Gewinnen" meint

Nach einem kurzfristigen Marktrückgang, ausgelöst durch seine Aussagen, präzisierte Huang seine Position: Er sieht keine unvermeidbare Niederlage für die USA, sondern einen Wettlauf, den man durch Tempo und Offenheit gewinnen kann. "Wir wollen, dass Amerika gewinnt", betonte er, "aber gewinnen bedeutet schneller bauen, nicht Mauern errichten." Konkret bedeutet das: mehr Investitionen in Forschung, attraktivere Bedingungen für globale Talente, reduzierte administrative Hindernisse für Entwickler und Unternehmen sowie gezielte Infrastrukturmaßnahmen für große Trainingscluster und Rechenkapazitäten. Huang beschreibt ein Szenario, in dem Führerschaft in der KI weniger durch Abschottung als durch die Fähigkeit bestimmt wird, schneller Innovationen zur Marktreife zu bringen und ein breites, aktives Entwickler-Ökosystem zu unterstützen. Damit umfasst seine Definition von "Gewinnen" wirtschaftliche Stärke, technologische Führerschaft und die Fähigkeit, Standards und Anwendungen zu setzen, die global angenommen werden.

Marktwellen und das größere Bild

Als Huangs Aussagen die Nachrichten erreichten, reagierten Nvidia-Aktien mit einem kurzen Einbruch — ein Indikator dafür, wie empfindlich Kapitalmärkte auf geopolitische und politische Signale reagieren. Solche Schwankungen zeigen die Verknüpfung von Politik, Marktvertrauen und Unternehmensbewertung: Anleger bewerten nicht nur Quartalszahlen, sondern auch die Aussichten für langfristige Wettbewerbsvorteile in Schlüsseltechnologien wie KI-Chips. Trotz kurzfristiger Volatilität bleibt Nvidia ein dominanter Spieler im Halbleiter- und KI-Bereich; das Unternehmen wurde jüngst mit rund 4,7 Billionen US-Dollar bewertet, nachdem es im Jahresverlauf bereits mehr als 5 Billionen US-Dollar erreicht hatte. Diese Größenordnung unterstreicht den Einfluss einzelner Technologieunternehmen auf Märkte und geopolitische Diskussionen.

Die Warnung von Huang fällt in eine Phase zunehmender Spannungen im Technologie-Wettstreit zwischen den USA und China. Washington legt den Fokus auf Beschränkungen beim Zugang zu hochentwickelter KI-Hardware, während Peking gleichzeitig seine Investitionen und politische Unterstützung für die heimische Industrie intensiviert. Daraus entsteht eine strategische Debatte: Soll man das Feld verengen, indem man bestimmte Technologien kontrolliert, oder die eigene Wettbewerbsfähigkeit maximieren, indem man Entwicklern und Unternehmen weniger Reibung auferlegt? Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile: Kontrolle kann kurzfristig Komponenten vor potentiell feindlicher Nutzung schützen, aber sie kann auch den eigenen Innovationsfluss behindern. Offenheit kann Wachstum und Kooperation fördern, stellt aber Anforderungen an Governance, Sicherheitsstandards und internationale Abstimmung.

Unabhängig von der eigenen Position ist Huangs Appell provokativ und gut getimt: In einem globalen Rennen um KI-Führung hängt Erfolg zunehmend weniger von physischen Grenzen ab und mehr von Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und der Breite des Entwickler-Ökosystems. Länder, die attraktive Bedingungen für Forschung, Zugang zu Kapital, Fachkräfte und Infrastruktur bieten, können schneller voranschreiten. Schlüsselkomponenten hierfür sind robuste Halbleiter-Lieferketten, zuverlässige Energieversorgung für Rechenzentren, moderne Cloud-Infrastruktur, hochwertige akademische Ausbildung und flexible Einwanderungspolitik für Spitzenkräfte.

Quelle: gizmochina

Kommentar hinterlassen