8 Minuten

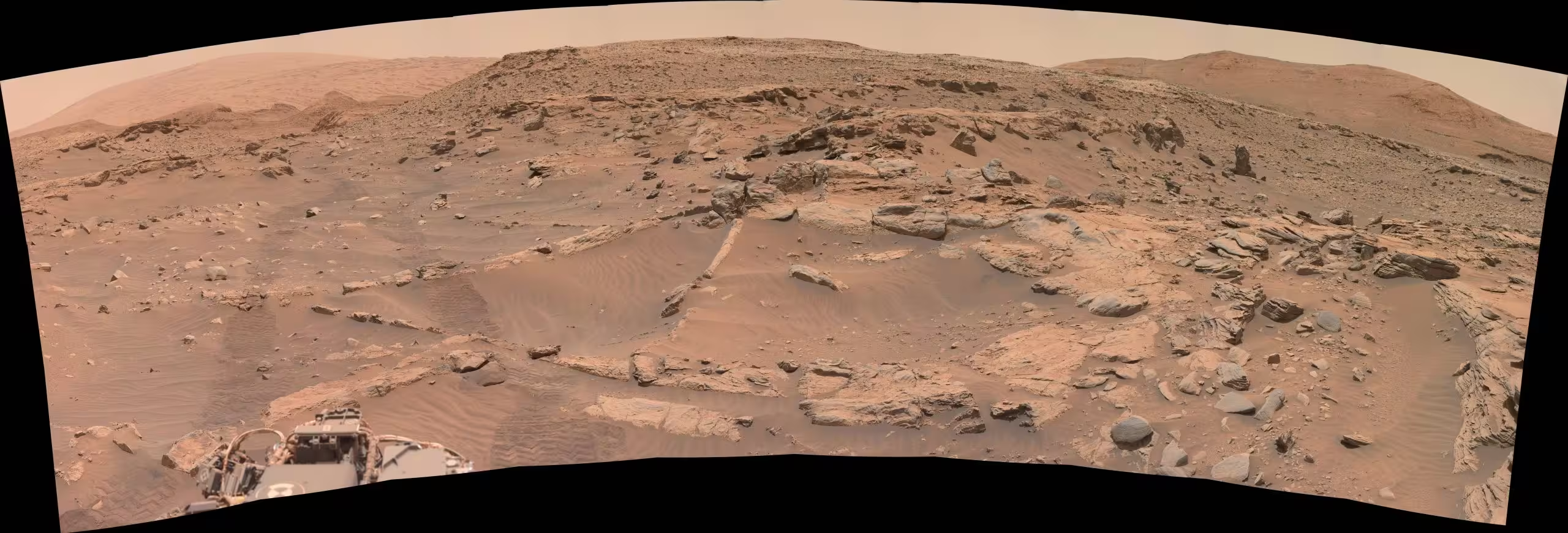

Neue Analysen der Marsdünen deuten darauf hin, dass unterirdisches Wasser einst durch die Sande des Gale-Kraters sickerte und dabei mineralische Spuren hinterließ, die Anzeichen früheren Lebens konserviert haben könnten. Forschende der NYU Abu Dhabi verglichen Messdaten des Curiosity-Rovers mit irdischen Analoggebieten, um ein nuancierteres Bild einer feuchteren und geologisch komplexeren Vergangenheit des Mars zu zeichnen.

Aktuelle Forschungsergebnisse der NYU Abu Dhabi legen nahe, dass die alten Sanddünen im Gale-Krater auf dem Mars in Phasen mit Grundwasser in Kontakt standen. Diese Erkenntnis eröffnet die Möglichkeit, dass Mars länger habitabel blieb als bisher angenommen und dass lokal geschützte Feuchtigkeitsnischen länger vorhanden waren als die großräumigen Seen oder Flusssysteme.

Verborgene Ströme unter dem Sand: Was die Studie zeigte

Das Team unter Leitung von Dimitra Atri vom Space Exploration Laboratory der NYU Abu Dhabi, unterstützt von Forschungsassistent Vignesh Krishnamoorthy, dokumentiert Hinweise dafür, dass die alten Dünen im Gale-Krater nicht nur trockene, rein vom Wind gestaltete Ablagerungen waren. Stattdessen wurden diese Dünen über lange Zeiträume partiell zementiert, weil Wasser aus tieferen Schichten durch Mikrorisse und Porenräume aufstieg. Dieser langsame Aufstieg verfestigte lockeren Sand schrittweise zu festeren, diagenetisch geprägten Sedimentgesteinen.

Zwischen den Bildern A und B: Können Sie erkennen, welches die Wüste der VAE und welches der Mars ist? (Antwort: A = Wüste der VAE, B = Mars).

Zu den Mineralen, die durch dieses unterirdische Wasser hinterlassen wurden, zählt Gips (CaSO4·2H2O) — ein verbreitetes Sulfatmineral, das auch in vielen Wüstengebieten der Erde vorkommt. Sulfate wie Gips und verwandte Salze sind aus astrobiologischer Sicht besonders relevant, weil sie organische Moleküle einschließen und über lange Zeiträume konservieren können. Das bedeutet: partiell zementierte Dünen in der Nähe von Sulfatschichten sind vielversprechende Ziele für Missionen, die nach chemischen Fossilien oder molekularen Signaturen früheren Lebens suchen.

Wie die Wissenschaftler zu diesem Ergebnis kamen

Die Forschenden verglichen hochauflösende Beobachtungsdaten des Curiosity-Rovers im Gale-Krater mit natürlich zementierten Dünenfeldern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Durch den systematischen Abgleich von Oberflächentexturen, Schichtungsmerkmalen und Mineralzusammensetzung konnten sie zeigen, dass die beobachteten martianischen Strukturen konsistent sind mit längerfristigen Wechselwirkungen mit flach lagerndem Grundwasser — und nicht nur mit einem einmaligen, kurzlebigen Feuchteereignis.

Curiosity-Rover

Die Ergebnisse, veröffentlicht im Journal of Geophysical Research – Planets, sprechen dafür, dass die Klimaentwicklung des Mars gradueller und lokal variabler verlief als ein einfacher Wechsel von «feucht» zu «trocken». „Mars ist nicht einfach von nass zu trocken übergegangen“, sagt Atri. „Selbst nachdem große Seen und Flüsse verschwanden, bewegte sich in kleinen Mengen weiterhin Wasser unter der Oberfläche und schuf geschützte Umgebungen, die mikroskopisches Leben hätten unterstützen können.“

Warum das für die Mars-Exploration wichtig ist

Unterirdisch verfestigte Dünen bieten zwei praktische Vorteile für die Astrobiologie: Sie konzentrieren und konservieren organische Stoffe, und sie repräsentieren geschützte Mikrohabitate, in denen Leben — falls es jemals existierte — länger hätte überdauern können als an der exponierten Oberfläche. Zukünftige Rover-Missionen und Probenrückführungsprogramme sollten ähnliche Texturen, Sulfat-reiche Schichten und Anzeichen von Kapillaraufstieg in ihre Prioritätenliste für Bohr- oder Cache-Standorte aufnehmen.

Kurz gesagt: Die Geschichte des Wassers auf dem Mars ist womöglich weniger ein dramatischer Schalter und mehr ein langsames Verblassen — mit kleinen, dauerhaften Feuchtigkeitstaschen, die mineralische Fußspuren hinterließen, die wir heute noch lesen können. Solche Nischen könnten Schlüsselstellen für die Suche nach molekularen Fossilien sein.

Aus geo- und geochemischer Perspektive sind mehrere Prozesse relevant, um die Beobachtungen zu erklären: Kapillarer Aufstieg in der ungesättigten Zone (Vadosozone), Diagenese durch wiederholtes Wechseln von Feuchte und Trockenheit, und die Migration von gelösten Sulfationen im Porenwasser. Auf der Erde sieht man ähnliche Prozesse in Küsten- und Wüsten-Dünensystemen, wo Grundwasser, Verdunstung und Salzbildungsprozesse zur Bildung von Sulfatschichten und Zementation führen. Solche Analogien helfen, physikalisch-chemische Bedingungen einzuschränken, unter denen die Marsdünen verfestigt wurden.

Die mineralogische Identifikation von Gips basiert typischerweise auf Nahinfrarot- und Röntgenbeugungsdaten sowie auf geochemischen Messungen von Lösungsprodukten. Curiosity ist mit Instrumenten ausgerüstet, die Rückschlüsse auf Sulfatgehalte, Kristallinität und Begleitmineralogie erlauben. Indizien wie kristalline Strukturmerkmale, Schichtungswinkel, Korngrößenverteilung und das Vorkommen feiner Sulfatschichten sind in Kombination aussagekräftig und sprechen für einen lang anhaltenden Austausch mit flachem Grundwasser.

Die Kombination aus Fernerkundungsdaten, Rover-Analysen und irdischen Feldstudien erhöht die Robustheit der Interpretation. In den VAE beispielsweise lassen sich in bestimmten Regionen durch Wind geformte Düneinheiten finden, die überlagert sind von zementierten Horizonte, in denen Sulfate und Karbonate infolge von Grundwasserinteraktion gebildet wurden. Die strukturelle Ähnlichkeit dieser Horizonte mit den martianischen Formationen ist ein starkes Indiz für analoge Prozesse auf beiden Planeten.

Für die Frage nach der Erhaltung organischer Moleküle sind die physiko-chemischen Eigenschaften von Sulfaten bedeutsam: Gips kann organische Komponenten sowohl physikalisch einschließen als auch durch Kristallwachstum schützen. Zusätzlich reduziert die teilweise Versiegelung durch Zementation die Exposition gegenüber oxidierenden Bedingungen der Marsoberfläche wie UV-Strahlung, Perchlorate oder starke Ionisation — all dies Faktoren, die organische Substanzen zerlegen können. Deshalb sind Sulfat-gefüllte Porenräume und zementierte Horizonte besonders attraktiv als Zielstrukturen für in-situ Analytik und Probenentnahme.

Aus technischer Sicht hat die Studie auch Relevanz für Bohr- und Probenmanagementstrategien: zementierte Dünen können festere, stratigraphisch gut dokumentierte Böden liefern, in denen vertikale Profile konserviert sind. Beim Bohren oder bei Kernprobenentnahmen sind solche Profile wertvoll, weil sie Informationen zur Mächtigkeit von Sulfathorizonten, zur Abfolge von Feuchteereignissen und zu möglichen Gradienten in organischer Belastung bieten. Sample-return-Missionen könnten besonders hohe Priorität auf Schichten legen, die strukturelle Hinweise auf wiederholte Feuchtezyklen zeigen.

Die Ergebnisse sind zudem relevant für die Modellierung der Mars-Klimaentwicklung: anstatt eines abrupten Übergangs von einem warmen, feuchten Früh-Mars zum gegenwärtig kalten, trockenen Zustand, deuten die Daten auf eine heterogene, räumlich und zeitlich variable Abklingphase hin. Lokale hydrogeologische Systeme mit episodischem oder intermittierendem Grundwasserfluss könnten längere Zeiträume von habitablen Bedingungen bereitgestellt haben, zumindest auf mikroskopischer oder mikrobieller Ebene. Das hat direkte Implikationen für die Abschätzung der Zeitfenster, in denen Leben auf dem Mars hätte entstehen oder überdauern können.

Zur Einordnung der Studie in den Forschungskontext: Die Abhandlung im Journal of Geophysical Research – Planets fügt sich in eine Reihe von Untersuchungen ein, die die Bedeutung von Grundwasser und subaerischen Feuchtigkeitsprozessen für die Entstehung von Sedimentgesteinen auf dem Mars betonen. Frühere Arbeiten hatten Seen, Flusskanäle und großräumige deltamorphe Ablagerungen beschrieben; diese neue Sichtweise ergänzt das Bild um kleinere, aber persistentere hydrologische Systeme, die lokal Bedingungen schaffen konnten, unter denen biologische oder präbiotische Chemie länger wirksam blieb.

Für zukünftige Missionen bedeutet das konkret: Lander und Rover sollten bei der Zielauswahl stärker auf kombinierte Indikatoren achten — also auf geomorphologische Signale (z. B. gefestigte Düneinheiten, gekrümmte Schichtungen), mineralogische Marker (Sulfate, Karbonate), und geochemische Hinweise (Anreicherung organischer Bestandteile, Erzsetzungen). Weiterhin empfiehlt es sich, Laborproben auf der Erde mit experimentellen Diagenese-Simulationen zu ergänzen, um zu verstehen, wie organische Verbindungen in Sulfaten bei Mars-ähnlichen Bedingungen erhalten bleiben oder verändert werden.

Auch das Verstehen von Alter und Dauer dieser Feuchtigkeitsphasen ist wichtig: Datierungsmethoden, die in situ an Gesteinsmineralien ansetzbar sind, könnten helfen, Zeiträume aktiver Hydrogeologie zu begrenzen. Solche chronologischen Informationen würden Aufschluss darüber geben, wie lange Nischenbedingungen aufrechterhalten werden konnten und ob sie zeitlich mit bekannten globalen Klimaphasen des Mars korrelierten.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Interpretation von zementierten Dünen als Produkte von Grundwasserinteraktion die Suche nach Biosignaturen auf dem Mars konkretisiert und liefert ein Praxis-Toolkit für künftige Exploration: gezielte Kartierung von Sulfat-haltigen Schichten, detaillierte Mikrostrukturanalysen, und priorisierte Probenahme von zementierten Düneinheiten. Diese Ansätze erhöhen die Chancen, erhaltene organische Moleküle oder andere chemische Signaturen zu finden, die Aufschluss über die Frage geben könnten, ob der Mars jemals Leben hervorgebracht hat.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen