8 Minuten

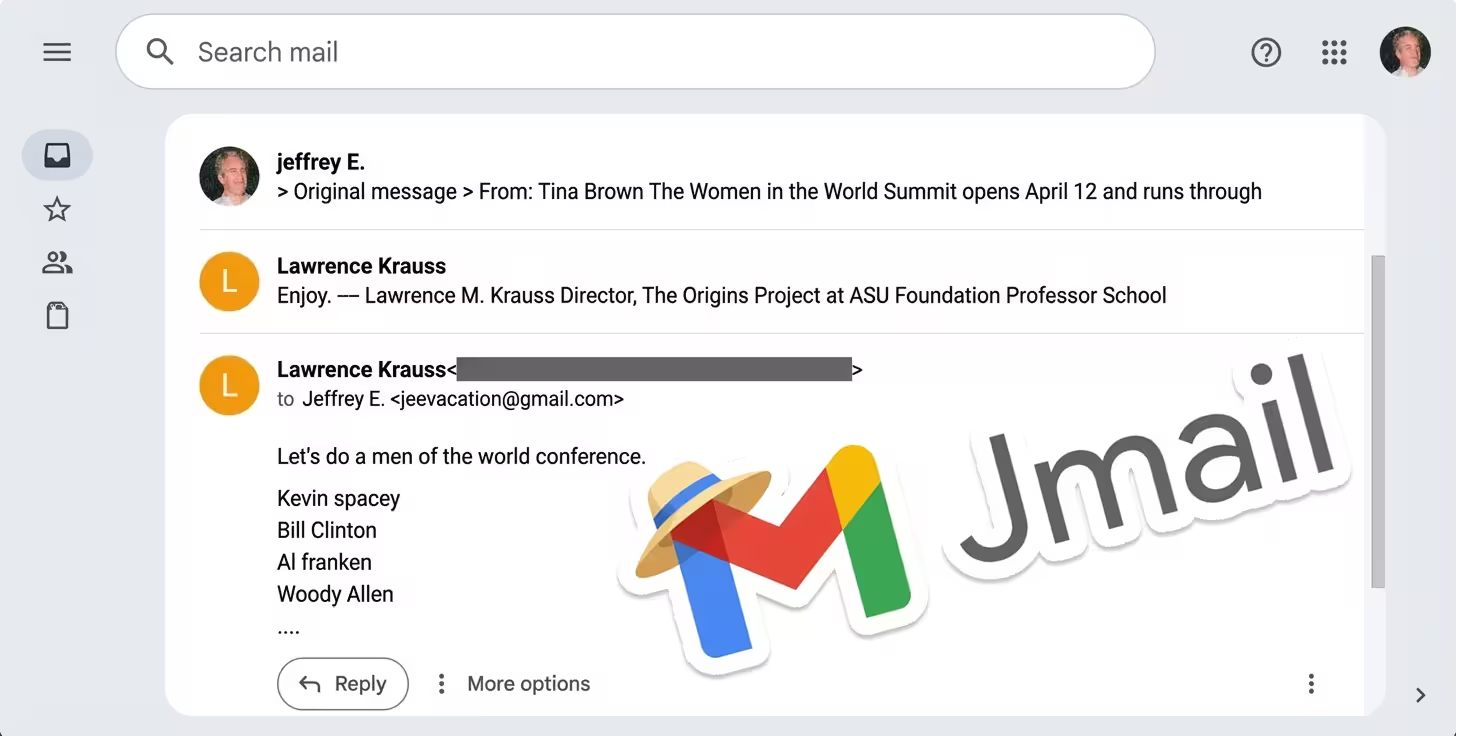

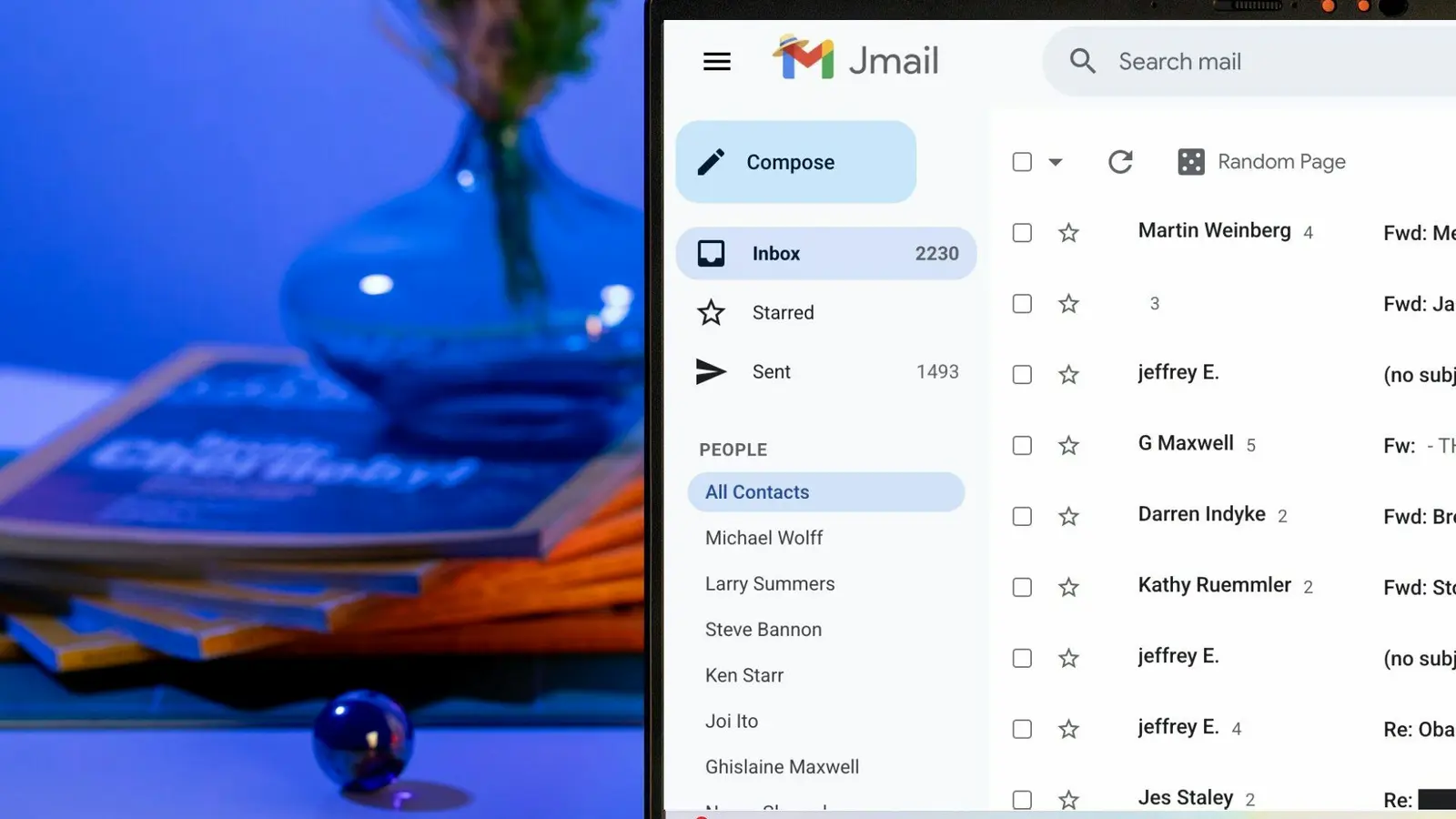

Verwechseln Sie Jmail nicht mit Googles Gmail. Eine neue Webseite namens Jmail wandelt mehr als 20.000 Seiten mit E-Mails im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein in eine vertraute, durchsuchbare Inbox um — und verändert bereits jetzt, wie Öffentlichkeit und Journalisten die Akten sichten.

Von verstreuten PDFs zu einem Gmail‑ähnlichen Archiv

Anfang dieses Monats veröffentlichte das U.S. House Committee on Oversight eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten — über 20.000 Seiten E-Mails, die mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung stehen. Diese Rohdateien wurden in unterschiedlichen Formaten bereitgestellt, oft als gescannte Bilder oder schwer lesbare PDFs, und haben eine neue Welle der Prüfung von Epsteins Netzwerk ausgelöst, zu dem auch Personen wie der ehemalige Präsident der Harvard University und frühere OpenAI-Aufsichtsrat Lawrence Summers gehören.

Zwei Entwickler, Luke Eagle und Riley Walz, machten es sich zur Aufgabe, den Berg an Texten leichter zugänglich zu machen. Sie überdachten eine klassische Inbox-Oberfläche und starteten Jmail — eine Web-Anwendung, die einen Gmail‑ähnlichen E-Mail-Client simuliert, um die neu veröffentlichten Nachrichten darzustellen. Ziel war es, das Suchen, Filtern und Lesen der Dokumente für Reporter, Forscher und die allgemeine Öffentlichkeit intuitiv zu gestalten.

Die Änderung ist nicht nur kosmetisch: Ein konsistentes Interface reduziert die Einstiegshürde erheblich. Statt jede PDF manuell herunterzuladen und in separaten Programmen zu durchsuchen, bietet Jmail eine einheitliche Ansicht mit Thread-Darstellungen, Datumssortierung, Absender-/Empfängermetadaten und einfachen Suchfiltern. Für investigative Journalisten bedeutet das, dass Leads schneller verifiziert und Querverweise zwischen E-Mails leichter gefunden werden können. Für die Wissenschaft oder NGOs erleichtert es systematische Analysen von Netzwerkstrukturen und Kommunikationsmustern.

Wie KI die Dokumente durchsuchbar machte

Viele der veröffentlichten Seiten waren gescannt oder in Formaten eingebettet, die sich nicht direkt für Volltextsuche eignen. Um dies zu beheben, nutzten die Entwickler eine OCR‑Pipeline, die auf Googles Gemini basiert, um Text aus den Bildern zu extrahieren und zu bereinigen. Diese Verarbeitung erlaubt es den Nutzern, einfache Abfragen einzugeben — etwa „Trump“, „Epstein“, „Summers“ oder spezifische Stichworte — und relevante Threads und Nachrichten über tausende Seiten hinweg zu finden.

Die OCR-Schicht geht in der Praxis über reine Textextraktion hinaus: Moderne Pipelines kombinieren Bilderkennung mit Layout-Analyse, um Kopfzeilen, Fußzeilen, Signaturen und eingebettete Anhänge zu unterscheiden. Anschließend können Named‑Entity‑Recognition (NER) und einfache Relationsextraktion angewendet werden, um Personen, Organisationen, Orte und Datumsangaben zu identifizieren. Das Resultat ist eine indizierbare Datenbank, die sowohl Volltextsuche als auch facettierte Filterung (z. B. nach Datum, Absender, Empfänger oder Thema) ermöglicht.

Jmail verlinkt zudem für jedes Dokument zurück zum offiziellen Regierungs-Repository, sodass jede Aussage leicht überprüfbar ist. Eine optionale Browsererweiterung bietet Ein-Klick-Zugriff auf die Originaldateien auf der Regierungsseite und hilft so, Transkriptionsfehler oder Fehlinterpretationen zu vermeiden. Die Verknüpfung mit der Originalquelle ist eine wichtige Funktion für die Reproduzierbarkeit journalistischer Arbeit: Forscher und Redaktionen können jederzeit die Originaldatei gegen die maschinell erzeugte Transkription prüfen.

Technisch gesehen stellt die Kombination aus OCR und Suchindexierung einige Herausforderungen: fehlerhafte Zeichenerkennung bei schlechter Scanqualität, uneinheitliche Metadaten und Mehrdeutigkeiten bei Namen sind häufige Probleme. Projekte wie Jmail setzen deshalb auf einen iterativen Validierungsprozess — manuelles Sampling, Korrekturen durch Nutzerfeedback und Cross‑Checks mit Metadaten aus anderen Quellen — um die Genauigkeit der Suchergebnisse zu erhöhen. Außerdem können Ranking‑Algorithmen angepasst werden, damit Nutzer zuerst relevantere oder vertrauenswürdigere Dokumente sehen.

Warum das für Transparenz und Berichterstattung wichtig ist

Stellen Sie sich einen Forscher vor, der Erwähnungen einer öffentlichen Person in zehntausenden Seiten sucht. Ohne durchsuchbare Sicht kann diese Arbeit Monate dauern. Mit Tools wie Jmail finden Journalistinnen und Journalisten Muster schneller, können Hinweise bestätigen und nach zuvor übersehenen Details recherchieren. Die Möglichkeit, Threads als Konversationen darzustellen, erleichtert das Verständnis von Kontext und Chronologie — beides essenziell für fundierte Berichterstattung.

Gleichzeitig wirft die Veröffentlichung und Aufbereitung der Dokumente Fragen nach Kontext, Sensibilität und Ethik auf. Nicht jedes freigegebene Dokument ist für sofortige öffentliche Veröffentlichung geeignet — Teile können geschwärzt sein, weil sie laufende Ermittlungen beeinträchtigen oder rechtliche Schritte gefährden könnten. Medienorganisationen wie CNN und andere haben davor gewarnt, dass notwendige Redaktionen vorgenommen werden müssen. Journalisten stehen so vor der Abwägung zwischen öffentlichem Informationsinteresse und dem Schutz von Ermittlungen oder potenziellen Opfern.

Darüber hinaus entstehen Diskussionen über die Verantwortung von Plattformen und Entwicklern: Welche Inhalte sollen prominent gezeigt werden? Wie wird mit irreführenden OCR‑Fehlern umgegangen, die falsche Behauptungen unterstützen könnten? Welche Maßnahmen gibt es, um Missbrauch zu verhindern, etwa massenhafte, automatisierte Extraktion persönlicher Daten? Solche Fragen betreffen sowohl die technische Umsetzung (z. B. Rate‑Limiting, Logging, Privacy-by-Design) als auch redaktionelle Leitlinien und rechtliche Rahmenbedingungen.

Was das neue Gesetz ändert (und was nicht)

Nach der Veröffentlichung unterzeichnete der Präsident ein Transparenzgesetz, das das Department of Justice verpflichtet, alle nicht klassifizierten Dokumente im Zusammenhang mit dem Epstein‑Fall innerhalb von 30 Tagen in einem durchsuchbaren, herunterladbaren Format zu veröffentlichen. Ziel der Regelung ist es, den öffentlichen Zugang zu beschleunigen und Projekte wie Jmail zu erleichtern, die auf maschinenlesbare Formate angewiesen sind.

Die Gesetzesänderung beschleunigt zwar den Zugang, ist aber kein automatisches Freigabe-Signal für alle Inhalte. Ermittlungsrelevante Informationen und laufende Strafverfahren können temporäre Vertraulichkeiten rechtfertigen; das Gesetz sieht daher Ausnahmeregelungen vor, damit Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden. In der Praxis bedeutet das: Viele Dokumente werden innerhalb von 30 Tagen veröffentlicht, andere bleiben vorerst geschwärzt oder zurückgehalten.

Weiters wird die neue Regel voraussichtlich dazu führen, dass Drittprojekte offizielle Daten schnell indizieren und ergänzen. Sobald maschinenlesbare Versionen verfügbar sind, entstehen unabhängige Indizes, Analyse-Tools und Visualisierungen — eine Entwicklung, die die Überwachung öffentlicher Archive beschleunigen kann, aber zugleich Fragen der Datenqualität, Verantwortlichkeit und Haftung aufwirft.

Werkzeuge, Ethik und worauf man als Nächstes achten sollte

- Technologischer Vorteil: KI‑gestützte OCR und eine Inbox‑artige Präsentation machen Archivmaterial nutzbar und erhöhen damit Transparenz und investigative Kapazität.

- Verifikation: Die Rückverlinkung von Jmail zu offiziellen Quellen ermöglicht Prüfbarkeit — ein unerlässlicher Schritt, wenn KI gescannte Texte verarbeitet.

- Ethische Grenzen: Schwärzungen und rechtliche Schutzmaßnahmen bleiben für sensible Inhalte bestehen; verantwortungsvoller Journalismus ist hier entscheidend.

Ob Sie Reporter, Forscher oder interessierte Leserin sind — Jmail zeigt, wie einfache UX und KI rohe Regierungsarchive in analysierbare Daten verwandeln können. Beobachten Sie, wie Verlage, Gerichte und Behörden reagieren — und ob ähnliche Werkzeuge in Zukunft auch für andere umfangreiche Dokumentenveröffentlichungen entstehen.

Aus redaktioneller Sicht bringt die neue Zugänglichkeit auch Pflichten mit sich: Fakten müssen verifiziert, Zitate müssen korrekt wiedergegeben und mögliche Schäden durch Vorverurteilungen vermieden werden. Medien sollten transparente Methoden zur Überprüfung und Offenlegung nutzen, etwa indem sie ihre Suchkriterien, Verifizierungsprozesse und Quellen offenlegen. Zudem ist es ratsam, automatisierte Ergebnisse stets durch manuelle Kontrollen zu ergänzen — besonders wenn die Recherche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Aus technischer Perspektive sind darüber hinaus einige Best Practices zu empfehlen: Dokumente sollten mit Metadaten versehen werden (z. B. Dokumenttyp, Veröffentlichungsdatum, Quelle), OCR-Ergebnisse sollten mit Konfidenzwerten versehen werden, und ein Audit‑Trail sollte alle Änderungen und Korrekturen protokollieren. Solche Maßnahmen erhöhen die Nachvollziehbarkeit und verbessern die Datenqualität für weitere Analysen wie Netzwerkanalysen oder zeitliche Ereignisdarstellungen.

Schließlich ist zu beobachten, wie sich regulatorische und juristische Antworten entwickeln. Gerichte könnten beispielsweise Leitlinien zur Veröffentlichung sensibler Informationen herausgeben, Nachrichtenorganisationen könnten gemeinsame Standards für den Umgang mit großen, freigegebenen Archiven etablieren, und Technologieanbieter könnten spezielle Tools zur Anonymisierung oder sicheren Freigabe entwickeln. Diese Entwicklungen beeinflussen, wie zukünftige Großveröffentlichungen verarbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Insgesamt steht Jmail exemplarisch für eine neue Generation von Open‑Data‑Projekten, die Regierungsdokumente nicht nur verfügbar machen, sondern auch nutzbar. Die Kombination aus automatisierter Textverarbeitung, intelligentem Interface‑Design und klarer Verlinkung zu Primärquellen ist ein Modell, das bei vergleichbaren Freigaben an Bedeutung gewinnen dürfte. Beobachten Sie weiterhin die Debatten um Datenqualität, ethische Verantwortung und rechtliche Rahmenbedingungen — sie werden darüber entscheiden, wie solche Werkzeuge künftig eingesetzt werden dürfen und sollen.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen