3 Minuten

Frische Erkenntnisse zu außergewöhnlichen Todesursachen im Jura-Meer

Eine bemerkenswerte Entdeckung aus den weltberühmten Solnhofener Plattenkalken in Deutschland liefert Paläontologen neue Einblicke in die Gefahren für das Meeresleben während des Jura vor rund 152 Millionen Jahren. Eine aktuelle Analyse zahlreicher Fossilien des ausgestorbenen Knochenfisch-Genres Tharsis zeigt ein wiederkehrendes und auffälliges Muster: Viele Exemplare wurden mit großen Belemniten, ausgestorbenen Kopffüßern, die tödlich im Maul und Kiemenbereich verklemmt waren, gefunden.

Wissenschaftlicher Kontext: Die Fische und ihre Beute

Tharsis-Fische zählten zu den Mikrokarnivoren und ernährten sich hauptsächlich von winzigen Organismen wie Larven und Zooplankton. Diese kleinen Raubfische, die im Fossilbericht häufig vertreten sind, nutzten ein Saugverhalten, um ihre Beute blitzschnell aus dem Wasser aufzunehmen. Im Gegensatz dazu waren Belemniten tintenfischähnliche Kopffüßer mit langgestreckten Körpern und mehreren Armen. Obwohl sie einst in den Ozeanen weltweit vorkamen, sind Belemniten-Fossilien deutlich seltener als die der Tharsis-Fische.

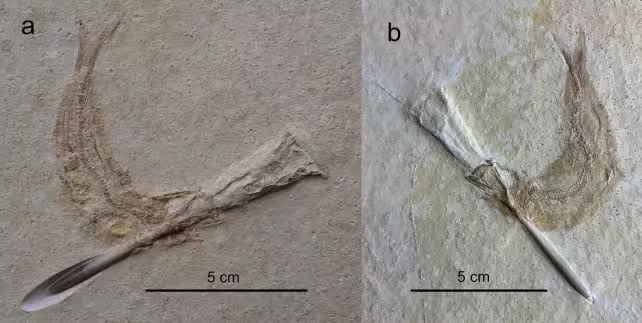

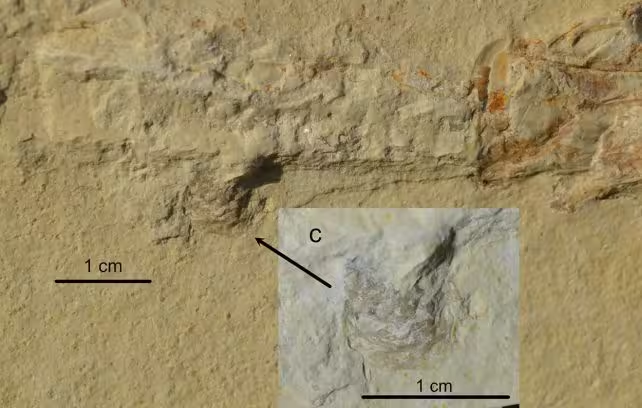

Die Studie der Paläontologen Martin Ebert und Martina Kölbl-Ebert von der Ludwig-Maximilians-Universität München konzentrierte sich auf Funde aus den spätjurazeitlichen Plattenkalken des Solnhofener Archipels. Sie identifizierten mehrere Tharsis-Exemplare, bei denen Belemniten eindeutig zwischen Maul und Kiemen der Fische eingeklemmt waren: Das sogenannte Rostrum (ein harter, schnabelartiger Innenkörper) ragte durch die Kiemenhöhle, während der Hauptschalenabschnitt (Phragmokon) fest im Mundraum steckte.

Das rätselhafte Ersticken der Tharsis-Fische

Das Rätsel, wie diese mikrokarnivoren Fische mit Belemniten im Rachen endeten, liegt im Zustand der Kopffüßer begründet. Fossile Belemniten aus Solnhofen und Eichstätt zeigen häufig von Muscheln überwucherte Schalen, was darauf hinweist, dass sie bereits tot und im Wasser treibend waren, als sie auf Tharsis-Fische trafen. Vermutlich beherbergten die schwimmenden, verwesenden Belemniten bereits Kolonien anderer Meerestiere wie Bakterien, Algen und kleine Weichtiere.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Tharsis-Fische die Belemniten nicht aktiv jagten, sondern beim Absaugen organischer Substanz wie verfallende Gewebereste, Algen oder Bakterien zufällig auch Reste von Belemniten erfassten. Durch die stromlinienförmige Gestalt der Belemnitenreste entstand jedoch Gefahr: Wurde das harte Rostrum versehentlich mit eingesaugt, konnte dieses sich im Maul und in den Kiemen der Fische verklemmen. "Auch wenn der Fisch versuchte, das Hindernis durch die Kiemen zu schieben, gelang ihm dies nicht und er erstickte schließlich daran", erklärten die Paläontologen.

Bedeutung für die Paläontologie und Evolution

Diese fossilen Todesfälle liefern seltene Einblicke in alte Meeresökosysteme und die unbeabsichtigten Folgen verschiedener Ernährungsstrategien. Die Ergebnisse verdeutlichen nicht nur die gefahrvolle Lebensweise der Jurazeit-Fische, sondern auch die komplexen Wechselwirkungen zwischen Zersetzern und Aasfressern im prähistorischen Ozean. Sie unterstreichen zudem die zentrale Rolle der Taphonomie, also der Wissenschaft von den Prozessen der Fossilisation, für das Verständnis urzeitlichen Lebens und seiner Herausforderungen.

Fazit

Die Funde aus Solnhofen liefern überzeugende Hinweise darauf, wie eine evolutionär erfolgreiche Anpassung – das Saugschnappen – unter bestimmten Umweltbedingungen für Tharsis-Fische zur tödlichen Falle werden konnte. Die Fossilien ermöglichen es Wissenschaftlern, die Nahrungsnetz-Dynamik der jurazeitlichen Meere und die speziellen Risiken für Mikrokarnivoren besser nachzuvollziehen. So trägt das Verständnis solcher Interaktionen entscheidend dazu bei, die komplexen Ökosysteme der Erdvergangenheit zu rekonstruieren und die evolutionären Selektionsdrücke zu erhellen, denen das urzeitliche Meeresleben ausgesetzt war.

Quelle: sciencealert

Kommentare