7 Minuten

Überblick: Wenn Klimasysteme zur Gesundheitsgefahr werden

Klimaanlagen (AC) sorgen in Innenräumen für angenehme Temperaturen und senken die Luftfeuchtigkeit. Allerdings können unsachgemäß gewartete oder defekte Anlagen ernsthafte Gesundheitsgefahren mit sich bringen. Fachleute aus der Mikrobiologie und der Innenraumluft-Qualität warnen: Ist die Lüftungs- und Klimaanlage (HVAC) verunreinigt, gelangen Allergene, chemische Dämpfe und krankheitserregende Mikroorganismen in die Raumluft. Dies kann das sogenannte "Sick-Building-Syndrom" (SBS) auslösen und im Extremfall zu Ausbrüchen von Atemwegsinfektionen und weiteren Erkrankungen führen. Der folgende Beitrag fasst aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen, beschreibt die wichtigsten mikrobiellen und chemischen Gefahrenquellen und gibt praxisnahe Empfehlungen für Gebäudeverwaltung und Nutzer.

Was ist das Sick-Building-Syndrom und wie äußert es sich?

Unter dem Sick-Building-Syndrom versteht man eine Vielzahl unspezifischer Beschwerden bei Menschen, die längere Zeit in bestimmten Gebäuden verbringen. Die Symptome treten meist während des Aufenthalts auf und bessern sich außerhalb der betroffenen Räume. Typische Klagen sind Kopfschmerzen, Schwindel, verstopfte oder laufende Nase, anhaltender Husten oder Keuchen, Hautreizungen oder Ekzeme, Konzentrationsprobleme und Erschöpfung. Besonders Büroangestellte und Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken oder Schulen berichten häufig über SBS. Prinzipiell kann aber jedes geschlossene Arbeitsumfeld mit schlechter Raumluft betroffen sein.

Wissenschaftlicher Hintergrund: SBS ist keine isolierte Erkrankung, sondern ein Sammelbegriff für Beschwerden, die in Zusammenhang mit Luftqualität, Belüftung, Feuchtigkeitskontrolle und Schadstoffquellen stehen. Eine Mischung aus biologischen (Schimmel, Bakterien, Viren), chemischen (flüchtige organische Verbindungen aus Reinigern oder Kältemittelverlusten) und physikalischen Faktoren (unzureichende Lüftung, trockene Raumluft) kann das Risiko für SBS erhöhen.

Nachweise aus Studien und klinische Erkenntnisse

Mehrere Beobachtungsstudien sowie Querschnittsuntersuchungen weisen darauf hin, dass SBS-Symptome in klimatisierten Büros häufiger auftreten als in natürlich gelüfteten Arbeitsbereichen. In einer indischen Studie aus dem Jahr 2023 wurden etwa 200 gesunde Erwachsene, die täglich sechs bis acht Stunden in klimatisierten Büros arbeiteten, mit 200 Personen in nicht klimatisierten Umgebungen verglichen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren zeigten sich bei der Klimaanlagen-Gruppe mehr SBS-Beschwerden, häufiger Allergiesymptome, reduzierte Lungenfunktion und mehr krankheitsbedingte Fehlzeiten. Zahlreiche weitere Untersuchungen bestätigen die erhöhte Prävalenz von SBS in AC-gestützten Büros.

Die Ergebnisse bedeuten nicht, dass Klimaanlagen grundsätzlich gefährlich sind. Vielmehr verdeutlichen sie, dass mangelnde Wartung, falsche Lüftungsraten und kontaminierte Komponenten aus einem normalerweise vorteilhaften Komfort- und Filtersystem eine Quelle für Belastungen machen können.

Mikrobielle und chemische Risiken durch HVAC-Anlagen

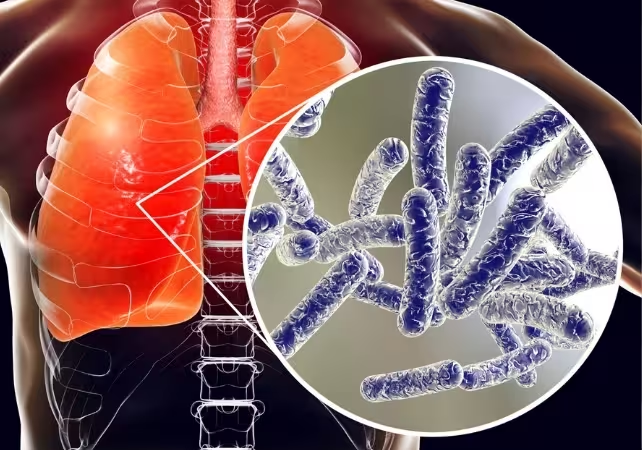

Legionellen und wasserassoziierte Bakterien

Legionella pneumophila, das Bakterium, das für die Legionärskrankheit verantwortlich ist, findet ideale Wachstumsbedingungen in feuchten und warmen Bereichen von Klimaanlagen, zum Beispiel in Kühltürmen, Kondensatwannen und schlecht gepflegten Wasser-Systemen. Bei der Legionärskrankheit handelt es sich um eine schwere Lungenentzündung, ausgelöst durch das Einatmen von winzigen, mit Bakterien belasteten Wassertröpfchen. Besonders in Gemeinschaftseinrichtungen wie Hotels, Krankenhäusern und Bürogebäuden kommt es immer wieder zu Ausbrüchen, wenn die Wassersysteme kontaminiert sind. Symptome (Husten, Atemnot, Brustschmerzen, Fieber) zeigen sich in der Regel zwei bis 14 Tage nach dem Kontakt und erfordern häufig eine stationäre Behandlung.

Pilze und Schimmel

Staub- und Feuchtigkeitsansammlungen in Kanälen, Tropfwannen und Filtern bieten Pilzen wie Aspergillus, Penicillium, Cladosporium und Rhizopus ideale Wachstumsstätten. Die Sporen können bei gesunden Menschen Allergien oder Reizungen der Atemwege auslösen. Bei immungeschwächten Personen jedoch können diese Pilze gefährliche, invasive Infektionen verursachen, die zu Lungenentzündungen, Abszessen und zur Ausbreitung in Organe wie Gehirn, Leber oder Haut führen.

Virale Übertragung

Zwar werden Viren meist durch direkten Kontakt oder kontaminierte Oberflächen verbreitet, doch es gibt dokumentierte Fälle, in denen durch Klimatisierungssysteme zirkulierende Aerosole die Übertragung erleichtert haben. Ein Fallbeispiel aus einem chinesischen Kindergarten belegt, dass eine WC-Klimaanlage der Auslöser für einen Norovirus-Ausbruch über die Luft war. Andererseits können professionell gepflegte Anlagen mit geeigneten Filtern und ausreichender Lüftungsrate die Ausbreitung luftgetragener Viren wie SARS-CoV-2 verringern, indem sie die Viruslast verdünnen und Partikel herausfiltern.

Wie Humidität, Filter und Chemikalien das Risiko beeinflussen

Klimaanlagen senken die Raumluftfeuchtigkeit und machen die Innenluft oft trockener als die Außenluft. Eine niedrige relative Luftfeuchte trocknet die Nasenschleimhaut und die Atemwege aus – dadurch wird die natürliche Barriere gegen Erreger geschwächt und es steigt die Anfälligkeit für Infekte der Nebenhöhlen und unteren Atemwege. Saubere und dafür ausgelegte Filter (zum Beispiel MERV oder, wo angebracht, HEPA) halten Staub, Sporen und einige Bakterien zurück. Werden Filter jedoch verschmutzt oder verstopft, Abläufe und Wärmetauscher vernachlässigt, können sie zur Brutstätte für Mikroben werden, die dann wieder in die Luft gelangen.

Auch chemische Belastungen sind möglich: Dämpfe aus Putzmitteln, Desinfektionsmitteln oder undichte Kältemittelleitungen können flüchtige organische Verbindungen (VOC) wie Toluol und Formaldehyd enthalten, die die Atemwege reizen und ebenfalls zum SBS beitragen.

Prävention, Technik und bewährte Maßnahmen

Um Infektionen und SBS im Zusammenhang mit Klimaanlagen zu vermeiden, empfiehlt sich ein Bündel an Wartungs-, Kontroll- und baulichen Maßnahmen:

- Regelmäßige Wartung: Geplante Inspektion, Reinigung und Austausch der Filter, gründliche Reinigung von Abläufen und Wärmetauschern und vorbeugende Wasserbehandlung der Anlagen.

- Geeignete Filter: Verwendung von Filtern mit passender MERV-Klassifizierung; HEPA-Filter in besonders sensiblen Bereichen (z. B. Krankenhäuser, Stationen für immungeschwächte Patienten).

- Feuchteregulierung: Erhaltung einer optimalen Raumluftfeuchte (meist zwischen 40–60 %), um Schimmelwachstum einzudämmen und die Abwehr der Schleimhäute zu stärken.

- Legionellen-Prävention: Einführung von Wasser-Management-Plänen, Temperaturkontrolle und Desinfektionsroutinen für Kühltürme und Wassersysteme.

- Verbesserte Lüftung: Möglichst verstärkter Außenluftzutritt zur Verdünnung von Schadstoffen im Inneren.

- Neue Technologien: UV-C-Licht-Desinfektion in Luftkanälen, bipolare Ionisation und Echtzeit-Sensorik (IoT) helfen, mikrobielle Lasten zu senken und liefern verwertbare Messdaten für das Gebäudemanagement.

Das Fazit: Umfassendes HVAC-Management senkt sowohl typische SBS-Beschwerden als auch das Risiko ernster Infektionen. Investitionen in Wartung, Luftqualitätskontrolle und Aufklärung der Nutzer schützen die öffentliche Gesundheit, senken Fehlzeiten und erhöhen die Produktivität.

"Mikrobiologen und Experten der Innenraumluft betonen, dass Klimaanlagen bei sachgemäßem Betrieb Gesundheit und Wohlbefinden fördern – bei Vernachlässigung und Wartungsdefiziten hingegen zur Quelle von Belastungen werden können", fassen Spezialisten für öffentliche Gesundheit die Forschungslage zusammen.

Verwandte Forschung und künftige Perspektiven

Die aktuelle Forschung beschäftigt sich mit der Quantifizierung luftgetragener Krankheitserreger in unterschiedlichen HVAC-Konfigurationen, der Wirksamkeit neuer Filter- und Desinfektionstechnologien und der Integration von Sensornetzwerken in intelligente Gebäude mit automatisierter Lüftungssteuerung. Künftige Innovationen in Materialien (selbstreinigende Oberflächen), effizientere UV-C-Technik und konsequente Wasser-Management-Konzepte könnten das Risiko durch HVAC-Systeme weiter reduzieren.

Fazit

Klimaanlagen sind per se nicht gesundheitsgefährdend. Werden sie jedoch unzureichend gewartet oder zeigen technische Mängel, begünstigen sie das Sick-Building-Syndrom und die Ausbreitung von Bakterien, Pilzen und – seltener – Viren. Ergebnisse aus epidemiologischen Studien und Ausbruchsanalysen untermauern die zentrale Bedeutung von guter Lüftungsplanung, regelmäßiger Wartung, der Auswahl geeigneter Filter, Feuchtemanagement und verantwortungsvollem Umgang mit Wasser in Gebäuden. Wer als Gebäudeverwaltung, technisches Personal oder im Gesundheitswesen tätig ist, sollte das Thema HVAC-Hygiene und Kontrollsysteme zur Priorität machen, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen und die Zahl der durch Innenraumluft verursachten Beschwerden oder Erkrankungen zu reduzieren.

Quelle: theconversation

Kommentar hinterlassen