6 Minuten

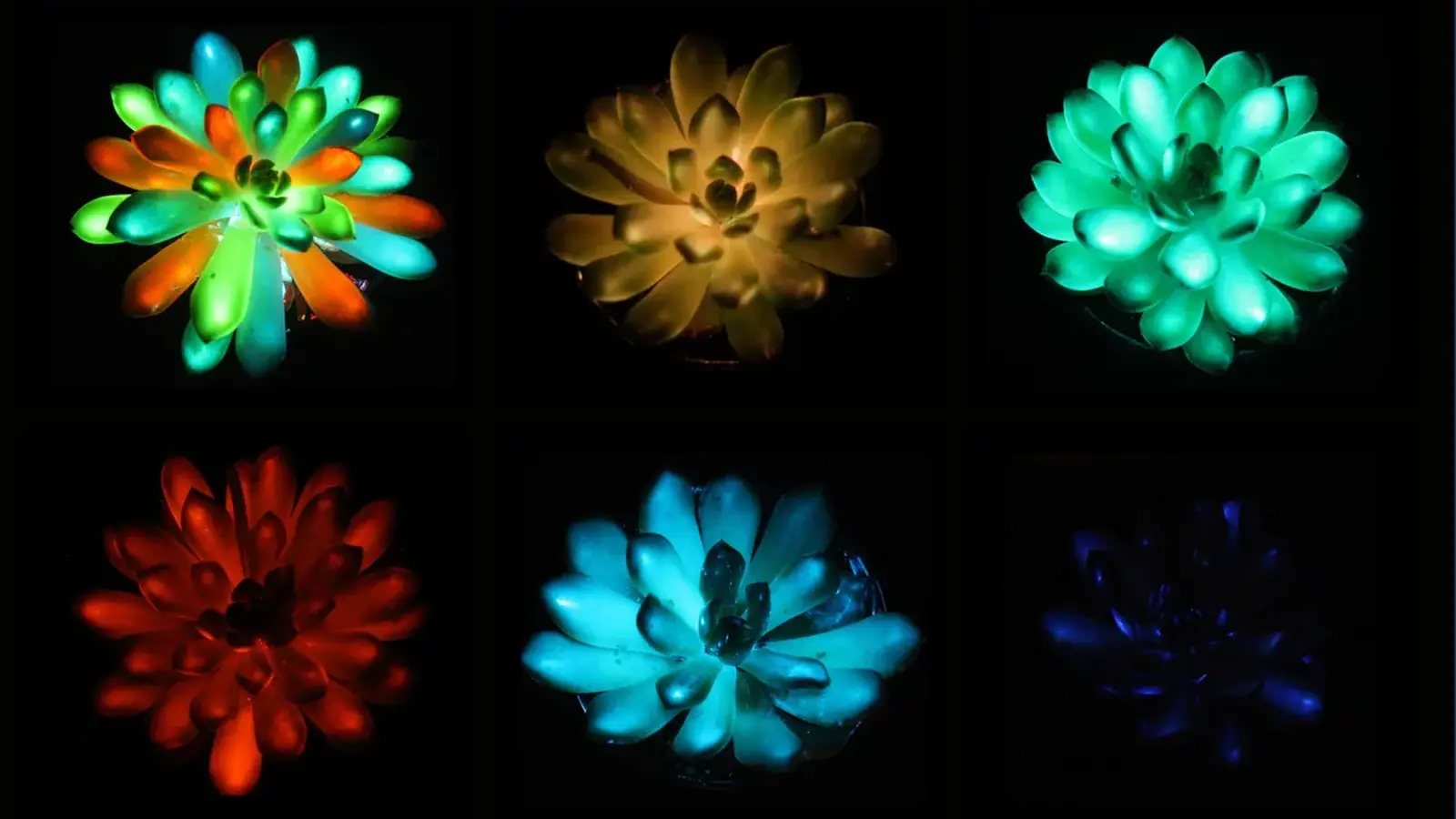

Chinesische Forscher haben die weltweit ersten mehrfarbigen, nachleuchtenden Sukkulenten erzeugt, indem sie lichtspeichernde Phosphorpartikel in Pflanzenblätter injizierten. Das Team berichtete von lebhaften blau-, grün-, rot- und blau-violetten Nachleuchteffekten bei behandelten Echeveria "Mebina"-Sukkulenten, wobei die hellsten grünen Emissionen nach kurzer Bestrahlung mit Sonnenlicht oder Innen-LED-Beleuchtung bis zu zwei Stunden anhielten. (Bildnachweis: Liu et al., Matter (2025))

Dieser materialwissenschaftliche Ansatz unterscheidet sich von biolumineszenten genetischen Veränderungen: Anstatt Gene einzufügen, die Enzyme oder fluoreszierende Proteine erzeugen, führten die Forscher mikrometer große Phosphorpartikel ein, die Licht aufnehmen und es allmählich wieder abstrahlen. Das Ergebnis ist eine wiederaufladbare, pflanzenbasierte Lichtquelle, die als Grundlage für kohlenstoffarme dekorative und funktionale Beleuchtungsoptionen im Außen- und Innenbereich dienen könnte.

Wie das Experiment funktionierte

Partikelauswahl und Pflanzenwahl

Die Forschungsgruppe unter Leitung von Shuting Liu an der South China Agricultural University wählte anorganische Phosphorpartikel von etwa 6–8 Mikrometern Durchmesser — in etwa vergleichbar mit einer menschlichen roten Blutkörperchen. Diese mikrogroßen Partikel bilden einen Kompromiss zwischen Mobilität im Pflanzengewebe und der Fähigkeit, sichtbares Licht zu emittieren: Nano-Partikel können sich zwar leichter durch Blätter bewegen, sind aber oft zu schwach, während größere Partikel häufig nicht in die interzellulären Räume der Pflanze eindringen können.

Echeveria "Mebina"-Sukkulenten wurden verwendet, weil ihre Blatt-Anatomie relativ große interzelluläre Lücken aufweist, die eine schnelle Verteilung der Mikropartikel erlauben. Andere getestete Arten — darunter Pak Choi (Brassica rapa chinensis) und Efeutute (Epipremnum aureum) — ließen dieselbe Partikeldiffusion nicht zu, was die Anwendbarkeit der Technik auf Pflanzen mit kompatibler Gewebestruktur beschränkt.

Aufladen und Lumineszenz

Die Forschenden injizierten die Phosphor-Suspensionen in Sukulentenblätter und "luden" die Pflanzen, indem sie sie für wenige Minuten Sonnenlicht oder standardmäßiger Innen-LED-Beleuchtung aussetzten. Die Phosphore absorbieren Photonen während des Ladens und geben diese Energie anschließend langsam als sichtbares Nachleuchten wieder ab. In Vergleichstests zeigte das Team, dass natürliches und künstliches Licht gleichwertig aufladen können und innerhalb von Minuten verlässliche Lumineszenz erzeugen.

Unter den getesteten Farben ergaben grün emittierende Partikel die längste sichtbare Dauer — bis zu zwei Stunden bei den hellsten Einstellungen — mit Spitzenhelligkeit, die mit einer kleinen Nachttischlampe vergleichbar ist. Durch Kombination unterschiedlicher Phosphorformulierungen erzeugten die Forschenden Sukulenten, die blaues, grünes, rotes und blau-violettes Licht abgaben und damit die ersten dokumentierten mehrfarbigen lumineszenten Pflanzen schufen.

Wesentliche Ergebnisse und Bedeutung

Die Studie dokumentiert mehrere wichtige Ergebnisse:

- Mehrfarbige Emission: Das Team erreichte deutlich unterscheidbare blau-, grün-, rot- und blau-violette Nachleuchteffekte in einer einzigen Pflanzenart durch Injektion unterschiedlicher Phosphore.

- Wiederaufladbarkeit: Die Pflanzen konnten wiederholt mit Sonnenlicht oder Innen-LEDs aufgeladen werden, was wiederholte Beleuchtungszyklen ermöglicht.

- Praktische Helligkeit: Eine konstruierte Pflanzenwand aus 56 behandelten Sukkulenten erzeugte genug Licht, um nahe Objekte zu erkennen und gedruckten Text im Dunkeln zu lesen.

- Schnelle Diffusion: Laut Liu „diffundierten die Partikel in nur wenigen Sekunden und das gesamte Sukkulentenblatt leuchtete“.

Diese Befunde deuten auf potenzielle kohlenstoffarme, pflanzenbasierte Beleuchtungssysteme für Landschaftselemente, dekorative Innenräume und Notbeleuchtung hin, sofern der Ansatz verantwortungsbewusst skalierbar ist. Die Forschenden schlagen Szenarien wie beleuchtete Gartenwände oder transformative urbane Bepflanzungen vor — „Stellen Sie sich leuchtende Bäume anstelle von Straßenlaternen vor“, sagte Liu — doch vor einer großflächigen Anwendung sind erhebliche technische, sicherheits- und ökologische Prüfungen erforderlich.

Beschränkungen, Sicherheit und technische Herausforderungen

Obwohl vielversprechend, hat die Technik Grenzen, die die Autorinnen und Autoren anerkennen:

- Artenspezifität: Der Erfolg hängt von der Blatt-Anatomie ab; viele weitverbreitete Pflanzen erlauben keine Diffusion von mikrogroßen Partikeln.

- Langlebigkeit und Haltbarkeit: Die langfristige Persistenz der Phosphore in lebenden Pflanzen, mögliche Auswirkungen auf die Pflanzenvitalität und die Zahl verlässlicher Lade-Entlade-Zyklen müssen längerfristig untersucht werden.

- Umwelt- und Sicherheitsaspekte: Es muss geprüft werden, ob injizierte Partikel in den Boden übergehen, Mikroorganismen beeinflussen oder Risiken für Tiere und Menschen darstellen, die behandelte Pflanzen handhaben.

Die Beantwortung dieser Fragen ist wesentlich, bevor praktische Anwendungen in öffentlichen Räumen oder Verbraucherprodukten zugelassen werden können.

Experteneinschätzung

Dr. Elena Morales, eine Forscherin für Pflanzenbiophotonik am Institute for Sustainable Materials (fiktiver Kommentar), stellt fest: "Diese Studie nutzt geschickt Partikelgröße und Pflanzenanatomie, um Materialwissenschaft und lebende Systeme zu verbinden. Der unmittelbarste Wert liegt in der Demonstration hybrider lebender Materialbeleuchtung. Die Skalierung wird jedoch von sicheren Partikelchemien und der Auswahl geeigneter Arten abhängen, um Pflanzenwohl und Umweltsicherheit zu gewährleisten."

Verwandte Technologien und Zukunftsaussichten

Dieser materialbasierte Ansatz ergänzt die genetische Biolumineszenzforschung, die Organismen mit lichtproduzierenden biochemischen Wegen ausstatten will. Genetische Methoden erzeugten in Forschungskontexten bereits kontinuierliches biologisches Licht, bisher jedoch mit begrenzter Farbpalette und Helligkeit. Die Materialinjektion bietet sofortige Farbkontrolle und höhere Intensität, erfordert jedoch periodisches Aufladen und sorgfältige Umsetzung.

Zukünftige Arbeiten könnten untersuchen:

- Biokompatible Phosphore mit verbesserten Abbauprofilen und ungiftigen Chemien.

- Methoden zur gezielten Partikelzufuhr in spezifische Gewebe oder zur Integration von Ladesystemen in die Landschaftsarchitektur.

- Kombination genetischer und materialbasierter Strategien für nachhaltige, einstellbare Biolumineszenz.

- Engineering von Pflanzenarten oder Auswahl von Kultivaren mit anatomischen Merkmalen, die für Partikeldiffusion optimiert sind.

Wenn diese technischen und sicherheitsrelevanten Hürden überwunden werden können, könnten wiederaufladbare lumineszente Pflanzen Nischenrollen in energieeffizienter Gartengestaltung, Notbeschilderung, künstlerischen Installationen und ambienter Innenbeleuchtung übernehmen.

Fazit

Die Injektion mikrometergroßer Phosphorpartikel in Echeveria-Sukkulenten führte zum ersten Bericht über mehrfarbige, wiederaufladbare nachleuchtende Pflanzen. Mit hellem, mehrfarbigem Nachleuchten von bis zu zwei Stunden und der Möglichkeit, unter Sonnenlicht oder LED-Licht wieder aufgeladen zu werden, demonstriert die Technik eine neuartige Schnittstelle zwischen Materialwissenschaft und lebenden Systemen. Trotz des Potenzials für kohlenstoffarme dekorative und funktionale Beleuchtung hängt eine breitere Nutzung von der Artenkompatibilität, Langzeitstudien zur Pflanzenvitalität und strengen Umwelt- und Sicherheitstests ab. Die Forschung eröffnet einen neuen Weg für hybride lebendige Materialien, die Pflanzenstruktur mit entwickelten photonischen Partikeln verbinden, um nachhaltige Beleuchtungsoptionen zu schaffen.

Quelle: livescience

Kommentar hinterlassen